مقالات تناولت تطورات موقف “حزب الله” من الأزمة السورية

“تعالوا معنا إلى سوريا”/ حـازم الأميـن

لبنان في وعي الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصر الله ليس بلداً، هو ساحة، وهو جماعات ومجتمعات تم إخضاعها. وهي إذ ما زالت تمتلك نفساً أخيراً، فهذا يدفعه إلى مطالبتها بأن تستعين بهذه الأنفاس للذهاب معه إلى سوريا. فقد قال السيد للبنانيين “تعالوا معنا إلى سوريا”!

هو بذلك تجاوز مسألة أن اللبنانيين مواطنون في بلد يخضعون فيه لشروط أخرى لا تتصل بهذه الدعوة الكريمة. “تعالوا معنا إلى سوريا” مع كل ما ينطوي على هذه العبارة من انعدام الشعور بأن للبنان قيمة، وبأنّ سوريا بلد آخر لا يجوز انتهاك سيادته.

لنفترض أن كل اللبنانيين ضد من يقاتلهم “حزب الله” في سوريا، فهل تجوز دعوتنا للقتال في بلد آخر؟ من يدعونا إلى هذه الوليمة لا يمتلك الحق القانوني والدستوري في أن يأخذ مواطني بلد بأكمله للقتال في بلد آخر.

“تعالوا معنا للقتال في سوريا” دعوة وجّهتها “داعش” للشبّان السنّة اللبنانيين أيضاً، ذاك أنّها بدورها لا تقيم وزناً لمعنى أن يتوجّه مواطنون لبنانيون للقتال في بلد آخر. هؤلاء الشبّان برأيها هم “أهل السُنّة”، وليسوا لبنانيين.

والحال أن لبنان المنتهَك، تماماً كما هي منتهَكة سوريا في هذه الدعوات وفي هذا القتال، لم تعد له قيمة وسط هذا الوضوح. فقد قال السيد “إنّ المنطقة تُخبز وتُعجن الآن، ويجب أن نكون هناك لكي نصنع مصير لبنان”. هذا الكلام شديد الوضوح. “حزب الله” في سوريا من أجل مهمة تتعلّق بالشكل الجديد الذي من المفترض أن يتحدد للدول وللجماعات.

لنُقلع إذاً عن مقولة “إننا نقاتل في سوريا لنحمي لبنان”، هذه المقولة التي اختُبِرت في السابق وفشلت بعد أن أفضى القتال في سوريا الى وصول “داعش” إلينا، تجاوزها نصرالله. هو يُقاتل في سوريا من أجل “خبز وعجن” المنطقة.

“حزب الله” قد يملك طاقة التأثير في “خبز وعجن المنطقة”، ذاك أنّه جزء من منظومة مذهبية إقليمية، لكن هل يملك لبنان طاقة الـ”خبز والعجن” هذه؟ الفارق حاد وواضح بين مصلحة لبنان ومصلحة “حزب الله” في القتال في سوريا.

النفوذ الايراني الذي يشكل “حزب الله” جزءاً منه يصطدم هنا بالمصلحة الوطنية اللبنانية. هذه المصلحة هي في حدّها الأدنى حماية الحدود، فيما “الخبز والعجن” من المفترض أنه يشمل بالدرجة الأولى إعادة صياغة الحدود، وبهذا المعنى فقد توجَّه “حزب الله” للقتال في سوريا من أجل القضاء على ما تبقّى من لبنان، ناهيك عن مهمته المتمثلة بالقتال في بلد هو غير بلده.

ومرة أخرى لو سلّمنا جدلاً مع الحزب في أنّ من يقاتلهم في سوريا هم الأشرار، فمن أعطاه تفويضاً بقتالهم هناك؟ هو من حيث المبدأ، وكونه “لبنانياً” يحتاج إلى تفويض لبناني وتفويض سوري، وهو لم ينل كلا التفويضين. الشرط الوحيد لكي ينعقد منطقٌ خلف هذا القتال، هو أن لا يكون لبنان، وأن لا تكون سوريا، وهذا ما يحققه الحزب في حفلة “العجن والخَبز”.

موقع لبنان ناو

ألف سنة من العزلة و… بالون أصفر/ سامر فرنجيّة

وفق قوانين تقييم اللغة السياسية اللبنانية، يمكن اعتبار الخطاب الأخير لسعد الحريري في ذكرى اغتيال والده خطاباً «تصعيدياً»، أعاد فيه التأكيد على طبيعة الخلاف مع الخصم المحاور، من المحكمة الدولية إلى مشاركة الحزب في الصراع السوري وصولاً إلى مسألة حصرية السلاح وضم لبنان إلى سياسات المحاور الإقليمية.

فتحت شعار «عشرة، مئة، ألف، مكمّلين»، وأمام التمثيل الرفيع لـ «التيار الوطني الحر»، استأنف زعيم «تيار المستقبل» تقليداً ١٤ آذارياً، هو إعادة التأكيد على الثوابت في مهرجان سنوي بات يشبه الطقوس الدينية، تتمّ تلاوتها في يوم واحد، ومن ثمّ التنصّل منها من خلال توضيحات وتبريرات وتفاهمات، قبل إعادة العملية مجدّداً السنة المقبلة.

على الأرجح، كان حسن نصرالله يستمع إلى الخطاب وهو يتناول مأكولاته المفضلة، من الملوخية والمجدرة والسمك. فقرّر الرد بهدوء، وهو الذي اعتاد على هذه الطقوس منذ عشر سنوات. هكذا أخرج شهداءه في مواجهة شهادة الحريري، واضعاً إياهم تحت عنوان «الثبات» في وجه حركة المستقبل الممتدة على مئات أو حتى ألوف السنوات. وبعد إدانته «جريمة» قتل العمال المصريين و«حادثة» اغتيال الحريري، ردّ على محاوره بدعوته إلى الذهاب معاً إلى سورية كمدخل لرحلات جهادية أخرى إذا اقتضى الأمر. وفي استحضار غريب لرواية ج. م. كوتزي، «في انتظار البرابرة»، دعا الجميع إلى حسم أمورهم «قبل ذوبان الثلج» الذي يهدّد بتدفق البرابرة المختبئين في تلال السلسلة الشرقية وجبالها.

ربّما استدرك الحريري رد نصرالله، فلم ينتظر وقتاً طويلاً قبل الرجوع عن تصعيده. ففي الخطاب ذاته الذي يؤكّد فيه الخطر الوجودي الذي يمثّله حزب الله على لبنان، مهاجماً النظام السوري (وقد تكون هذه اللفتة الإقليمية الوحيدة الموفّقة في الخطاب)، عاد الحريري من تصعيده وأكّد ضرورة الحوار لمواجهة خطر الصراع المذهبي والفراغ الرئاسي. وفي هذا الموقف الإيجابي، لاقاه نصر الله فأطلق بعض البالونات الصفراء بدل الرصاص، كمبادرة حسن نيّة، مظهراً مدى استعداده للتنازل عن بعض من حقوق حزبه المكتسبة منذ ٢٠٠٨.

فالحوار الجاري يتمّ وفق معايير حزب الله، وإنْ كان هذا حواراً لا يعني التوقّف عن مساءلة الحزب عن مشاريعه العبثية، على ما أكّد الحريري. ففي موضوع الإرهاب، مثلاً، شدّد الحريري على مسؤولية حزب الله في استجلاب الجنون الإرهابي على لبنان واستدراج البلد إلى حرب محاور قد لا يتحملها. غير أنّ اتهاماً كهذا يبقى لفظياً، ويترجم عملياً بدعم الجيش والقوى الأمنية، وسحب أي غطاء عن متّهمين قد ينتمون إلى بيئة «تيار المستقبل»، أي الانضواء في «الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الارهاب» التي عرضها نصرالله، بعدما اكتشف أنّه ليس من «اتفاق على أن إسرائيل هي عدو الجميع».

بات ترحيل النقاط الخلافية إلى مهرجانات إعادة تأكيد الثوابت طريقة ١٤ آذار للتأقلم مع الواقع المأزوم. فأُخرِجت مسألة اغتيال الحريري من السياق السياسي العام ونفيت إلى محكمة دولية كان من المفترض أنّ تحميها قبل أن يتبيّن أنّها مقبرة سياسية. ثمّ رُحِّل موضوع الحرب والسلم إلى الأمم المتّحدة وقرارها ١٧٠١، الذي اعتبر آنذاك انتصاراً لهذه القوى، قبل أن يتأقلم معه حزب الله ويبدأ بتفخيخه، ومن آخر محاولاته ربط جبهة الجنوب بجبهة الجولان. وآخر هذه الترحيلات كان التدخّل في سورية، حيث تحوّل تيار المستقبل إلى صمام أمان حزب الله الداخلي، بعدما أوصل هذا الأخير الوضع إلى شفير الحرب الأهلية (مجدّداً). وفي كل مرّة كانت قوى ١٤ آذار تظن أنّ حزب الله لن يستطيع مقاومة الواقع، أكان الواقع القانوني أو الدولي أو السوري، معتبرةً أنّ سياسة الترحيل تعمل لمصلحتها. غير أنّه وعكس ما كان يردّد الرئيس الشهيد، فإن هناك من هو أكبر من بلده، والذي هو من يستطيع التلاعب على سياسات الترحيل هذه.

فالحوار اليوم، مهما كان ضرورياً، محاولة أخرى لترحيل نقاط الخلاف عملاً بشروط حزب الله. واستبعاد نقاط الخلاف للتركيز على الصراع السني – الشيعي المجرّد من أسبابه إنما يجري وفق مفهومين مختلفين للانتماء الطائفي للطرفين. في وضع كهذا، باتت هوية حزب الله الطائفية سبباً لعدم تنازله عن أي من مطالبه، كون الحرب الأهلية خياراً موجوداً، أمّا هوية تيار المستقبل الطائفية، فتحوّلت سبباً لتنازلاته، كون الإرهاب خطراً يتحمّل حصرياً مسؤوليته. فحزب الله ليس مجرّد محاور، بل هو أيضاً حل لهذا الحوار، وفق تفسيره، يدافع عن «الإسلام بكامله في مواجهة أبشع تشويه للإسلام في تاريخ البشرية»، أي بكلام آخر، يدافع عن المستقبل من خطر أنفسهم عليهم.

نعم، الحوار قد يكون ضرورياً، على الأقل بتأمينه بعضاً من تواصل قد يمنع الانفجار أو يؤخره. غير أنّه يصب في مصلحة طرف أكثر مما في مصلحة الآخر. وهذا الواقع لم تخْفِه مهرجانات تأكيد الثوابت. فالمشكلة قد تكون في شعار هذا المهرجان: بعد عشر سنوات كالتي مرّت، هل يريد فعلاً تيار المستقبل استكمال هذا النهج لألف سنة جديدة؟

هذا السؤال ليس في عهدة من تبقى من هذا التيار، إذ أصبح موجهاً إلى الجميع. ففشل تيار المستقبل وقبله ١٤ آذار في مواجهة حزب الله لا يلغي المشكلة التي يشكّلها هذا التنظيم، وهي مشكلة باتت تمتدّ إلى ما وراء الحدود.

الحياة

حساب “حزب الله”/ ماجد كيالي

لا تكمن المشكلة مع حزب الله في كونه حزباً دينياً، أو شيعياً، في مرجعياته الفكرية، وتكوينه المجتمعي، وإنما هي تكمن في كونه حزباً طائفياَ، يلعب على العصبية الطائفية، في الممارسة السياسية، وفي كونه حزباً يستخدم القوة العسكرية لفرض هيمنته، وكونه مجرد ذراع إقليمية للسياسة الإيرانية في المنطقة.

منذ قيامه، مطلع الثمانينيات، بالقرار والرعاية والدعم الإيراني، بات هذه الحزب مجرد امتداد للسياسة الإيرانية في لبنان، وهو استطاع، بفضل الأموال المتدفقة عليه، انشاء شبكة من الخدمات الاجتماعية، تمكّن من خلالها استقطاب قطاعات واسعة من طائفة «المحرومين»، بحيث باتت، مع ميليشيا الحزب، بمثابة دولة داخل دولة، وبحيث بتنا إزاء «دولة حزب الله»، بتعبير المفكر اللبناني وضاح شرارة.

لم يتوقف هذا الحزب عند تحويل جمهور «الشيعة» لصالح التبعية السياسية لإيران، وإنما وصل الى حد تحويلهم للتبعية الفقهية لقم، بدلا من النجف، ولاسيما مع تبني عقيدة «الولي الفقيه» التي ابتدعتها الجمهورية الإسلامية في عهد الإمام الخميني، وقد ترتب على ذلك تهميش رجال الدين الشيعة اللبنانيين، من مثل الراحلين آية الله محمد حسين فضل الله والإمام محمد مهدي شمس الدين، الى السيد محمد حسن الأمين والسيد علي الأمين والسيد هاني فحص وغيرهم.

في بداية ظهوره اصطدم حزب الله مع ثلاث ظواهر في البيئة الشعبية والسياسية اللبنانية، كان ينبغي له تصفية الحساب معها، وإزاحتها، أولها، ظاهرة المقاومة الوطنية، وهو في هذا السياق اشتغل على إزاحة كل القوى التي تنشط في العمل العسكري ضد الاحتلال الإسرائيلي، في سعيه لاحتكار القرار، وهذا شمل إزاحة جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية «جمول»، وضمنه إزاحة حتى الحزب السوري القومي الاجتماعي. وبديهي ان هذا شمل منع المقاومة الفلسطينية من التواجد، أو القيام بأي نشاط ينطلق من جنوب لبنان. وثانيتها، تهميش المثقفين اللبنانيين في بيئته «الشيعية»، كي يتسنى له التحكم بالرأي العام في الطائفة، الأمر الذي تم بجملة اغتيالات ذهب ضحيتها مفكرون من وزن حسين مروة ومهدي عامل وسهيل طويلة، وغيرهم، من المحسوبين على الحزب الشيوعي اللبناني. اغتيالات تم السكوت عليها، أو لم يكشف النقاب عنها، حتى الآن. وثالثتها، احتكار تمثيل الطائفة «الشيعية»، والهيمنة عليها. وفي هذا الإطار خاض الحزب معارك شرسة مع حركة «أمل»، التي كانت مسيطرة تقريبا في الفترة السابقة، وقد ذهب ضحية هذا الصراع المئات، إلى حين تم ترتيب تقاسم السيطرة بمداخلات سورية وإيرانية، وإن حسمت الامر بعدها لصالح حزب الله.

لا نجادل هنا بشأن دور حزب الله في مقاومة إسرائيل، فهي موضع تقدير، لاسيما للتضحيات التي بذلها لبنانيون، بيد ان الحديث هنا يدور بالضبط عن مقاومة الاحتلال الإسرائيلي لجنوبي لبنان، إذ لم يعرف عن الحزب ابان فترة المقاومة، أي منذ تأسيسه في النصف الأول من الثمانينات إلى حين انسحاب إسرائيل الأحادي من الجنوب، أي عملية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي ان مقاومته كانت محسوبة في هذا الإطار، او في هذه الحدود، فقط، وهذا هو معنى ان العملية الأخيرة استهدفت دورية في مزارع شبعا، رغم كل الادعاءات الأخرى.

هكذا، قبل الانسحاب الإسرائيلي من الجنوب (عام 2000) لم يسمح حزب الله لأي حزب لبناني او فلسطيني بأي نشاط يتعلق بمقاومة إسرائيل، وبالنسبة له فقد ادار معركته، او مقاومته، بطريقة محسوبة تماما، رغم الأثمان الباهظة التي تكبدها شعب لبنان، جراء الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية، لاسيما في حقبة التسعينيات. وللعلم فإن مجمل الخسائر البشرية الإسرائيلية نتيجة عمليات حزب الله بلغت حوالى 860 جنديا وضابطا، في 17 عاما، بمعدل قدره 50 إسرائيليا في السنة، او أقل من خمسة شهريا!

بعد العام 2000، أي منذ عقد ونصف، تخلى حزب الله من الناحية العملية عن المقاومة، مع انه ظل عليها من الناحية النظرية، ومن ناحية تركيبته، واعداده لذاته، وبدلا منها فقد اتجه لتصريف طاقته في الداخل اللبناني، لتعزيز مواقعه في تقرير أحوال لبنان، على أساس طائفي/مذهبي، وفي إطار تعزيز السياسة الإيرانية في المنطقة. فقط تخلل هذه الفترة، أي الـ 15 عاما، بضعة عمليات من ضمنها عملية 2006، التي نجم عنها مصرع عدة جنود إسرائيليين وخطف اثنين، والتي استجرت حربا إسرائيلية مدمرة على لبنان، والعملية التي تمت مؤخرا في مزارع شبعا، ردا على اغتيال إسرائيل لمجموعة من حزب الله، وقائد عسكري إيراني، في جبهة الجولان السورية.

العملية الأولى جاءت بعد ستة أعوام من وقف المقاومة، في حين ان العملية الأخيرة في الجولان جاءت بعد عقد ونصف، او بعد تسعة أعوام من العملية التي سبقتها، وبديهي فإن حركة مقاومة تقوم بعملية كل عدة أعوام لا يمكن اعتبارها كذلك، كما لا يمكن لها بداهة ان تدعي ذلك. طبعا يدعي نصر الله، الأمين العام للحزب، انه تم كسر قواعد الاشتباك في حين ان العملية في مزارع شبعا، وكل المراسلات والتطمينات التي اتبعتها، اكدت التزام الحزب بقواعد الاشتباك تلك مع إسرائيل. ولعله يجدر بنا التذكير هنا ان إسرائيل شنت ثلاث حروب وحشية على قطاع غزة (2008 و2012 و2014) إلا ان حزب الله لم يتحرك قط، كما انه لم يتحرك البتة ابان الانتفاضة الثانية التي كانت استمرت أربعة أعوام (2000ـ 2004) والتي كانت انتفاضة مسلحة، وشهدت اعنف مواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وسقط حينها حوالي 1040 إسرائيليا، بمعدل 260 إسرائيليا في السنة، او 22 شهريا، أي اكثر بكثير ممن سقطوا في عمليات حزب الله في 17 عاما.

المشكلة لا تتعلق فقط بوقف حزب الله مقاومته لإسرائيل، وهي مبرر وجوده، وتوجهه لفرض هيمنته على لبنان، وانما وصلت حد مشاركة هذا الحزب بالقتال دفاعا عن نظام الأسد في سوريا. وتبين في ذلك أنه حزب يشتغل كأداة إيرانية، وكحزب غاشم يستخدم «الشيعة» كوقود في هذه اللعبة، والأنكى ان ذلك يتم في سبيل الدفاع عن طاغية يقتل شعبه للحفاظ على سلطة عاشت خمسة عقود على الفساد والاستبداد. وفي الحقيقة، فقد تكشف ذلك عن ذروة الانحطاط السياسي والأخلاقي لهذا الحزب، الذي تجرأ على الله وانتحل اسمه. والمشكلة أن قيادة هذا الحزب، تفسر قرارها حينا بحماية المراقد الشيعية، وحينا آخر بمحاربة الإرهاب، وأحيانا بالدفاع عن المقاومة، في حين انها تشارك في مقتلة فظيعة للسوريين الذين طالما احتضنوا الحزب تقديرا لمقاومته إسرائيل، من دون أي حساب لتكوينه ولا لأيديولوجيته.

لم يكن هذا هو الانحطاط الأول لحزب الله، فهو ابان الغزو الأميركي للعراق لم يقل ولا كلمة عن الميليشيات الطائفية المدعومة من إيران، والتي جاءت على دبابة أميركية لتتسيّد على العراق، وتبعاً لذلك لم يكن هذا الحزب مع المقاومة العراقية، بل انه كان مؤيدا لسياسات المالكي الطائفية، التي تكشفت عن سياسات خرقاء قائمة على الفساد، وتخريب الدولة والمجتمع العراقيين، وهي بالذات التي أدت الى وقوعه فريسة لـ»داعش».

بالمحصلة ينبغي ان نأخذ الأمور في عواقبها، ذلك ان مقاومة حزب الله لإسرائيل، قبل عقد ونصف لا تعطيه صكاً على بياض في السياسات التي ينتهجها في لبنان وسوريا، ولا تبيض صفحته في المشاركة في قتل السوريين، أو في التبعية للسياسات الإيرانية، التي اشتغلت تخريبا في المشرق العربي. ومعلوم أن إيران بالذات هي المسؤولة عن تصدع المجتمعات العربية، إذ انها نجحت في ما لم تنجح به إسرائيل منذ قيامها، أي في اثارة النعرات الطائفية /المذهبية في العالم العربي، وهذه أكبر خدمة يمكن أن تقدمها دولة لإسرائيل، بغض النظر عن ادعاءاتها.

المستقبل

نحن والسيد حسن وعبدالله عزام/ زهير قصيباتي

تعالوا لنذهب مع «حزب الله» إلى سورية كي نقاتل التكفيريين والإرهاب. الآن لن يأخذنا إلى أوكرانيا على الأقل، فالمهمة شاقة وطويلة، لإنقاذ النظام السوري، وتحقيق غلبته على شعبه بعد كل المآسي التي لم تبقِ من «قلب العروبة» إلا الخراب، وشلالات الدم.

المهمة عسيرة ايضاً في العراق، هناك قاعدة «داعش» في الموصل، والإبادات التي يرتكبها… هل يمكن ألاّ نتفهّم تنديد الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله بكل الفظاعات التي تُرتكب باسم «خلافة» تضليلٍ وترهيبٍ وترويعٍ وتزوير…؟ أيمكن ألاّ نتفهّم خوف السيد حسن على لبنان واللبنانيين الذين بالكاد يصمدون بالرمق الأخير على حافة الجوع، وحروبهم في الداخل لم تُكسِبهم الخبرة الكافية للتصدي للإرهاب العابر للقارات؟

ألا تستحق وقفة الأمين العام عند ذبح «داعش» أقباطاً مصريين، التفاتة تقدير، لأن الجميع في مركب واحد، بصرف النظر عن الدين والمذهب والجنسية؟ ولكن بين البسطاء اللبنانيين الذين يتساءلون عن هويةٍ ما بقيت لبلادهم، في ظل الحدود السائبة والاختراقات على كل الخطوط، ورعب الآتي المجهول، يسألون ايضاً عمن سيبقى في لبنان اذا استجابت 14 آذار دعوة السيد حسن للذهاب الى سورية وربما العراق في مرحلة أخرى من حروب المنطقة… مَنْ يبقى إذا ذهبت 14 و8، وهل يطمئن الفريقان إلى عدم استغلال أبي بكر البغدادي الفرصة لطعن «حزب الله» من الخلف؟

ألم تصدق رؤية سمير جعجع منذ سنوات إلى مشروع الحزب، ونصيحته بعدم التلهي بتفاصيل الساحة اللبنانية التي بات رأسها أكبر من الرئيس؟

ألا تستحق التفاتة تقدير، شجاعة رئيس اللقاء النيابي الديموقراطي وليد جنبلاط في الاعتراف علناً بأن تأييده «أي سوري يقاتل النظام الإرهابي لبشار الأسد» لن يغيّر شيئاً من الوقائع؟ المحيّر لكثيرين من اللبنانيين ان 14 آذار نفسها قد تكون مقتنعة بأنها عاجزة عن إقناعهم بجدوى كيل النصائح إلى «حزب الله»، كأن الوقت لم يفت منذ فترة طويلة… وإذا كان الإنصاف يقتضي كذلك التساؤل عن أي أوراق بديلة تملكها 14 آذار غير حوار لمجرد الحوار، ولإظهار إجماع ولو شكلي على محاربة الإرهاب بكل أنواعه، فذاك لا يشيح الأبصار عن قتال بعض اللبنانيين في خندق مَنْ يرتكب إبادات يومية في سورية.

وهل من خيار إذاً، بين فظائع «داعش» والتكفيريين وجز الرؤوس وحرق الأسرى أحياء، وبين حرق الأطفال بالبراميل المتفجرة، وقنص العجّز في الأرياف السورية المحاصرة؟

فلنذهب مع «حزب الله» إلى سورية والعراق، ومَنْ يدري فلنقاتل مع الحوثيين دفاعاً عن «ثورتهم» التي باركها حكم المرشد خامنئي، وأنعش صدره تصدي «القاعدة» لهم. لكن ألا يجوز سؤال السيد حسن، هل منع ذهابه إلى سورية سقوط الدولة اللبنانية؟ وهل سهّل استراتيجية دفاعية قد تقي البلد إذا باغتته إسرائيل في لحظة غفلة؟… هل صدّ أفواج المهاجرين بحثاً عن خلاصٍ من الآتي المرعب…؟ وهل احتوى شرارات العنصرية الكريهة إزاء السوريين الهاربين من جحيم حليفه؟ هل يمكن الأمين العام لـ «حزب الله» أن يعِدنا يوماً بنهاية قريبة لفصول ترحيل لبنان بعيداً عن لبنان، سنوات طويلة لأن إسرائيل تتربص وأخرى بلا نهاية لأن الاحتقان المذهبي وحش، وحقبة ثالثة أشد حلكة لأن وحش «داعش» لن يكتفي بسورية والعراق؟

فلنذهب مع الأمين العام إلى سامراء والنجف وكربلاء، والقلمون وإدلب وحلب… لبنان بلد صغير، لكننا تحت الإقامة الجبرية المذهبية، حراسها فريقان وراء الحدود.

سؤال آخر، إذا كان الخيار بين «حزب الله» وكتائب عبدالله عزام التي تتوعد أجهزة لبنانية، أيهما الخيار؟ كيف نجح الحزب إذاً في إغلاق نوافذ التهديد وأبواب الخوف؟ لن تكون المفاضلة حتماً بين «حزب الله» و «داعش» وأمثال هذا التنظيم الذي برر للمشروع الإيراني مزيداً من التضليل، تحت مزاعم الاعتدال. ولكن، يعرف الحزب أن هناك ألف «ولكن»… أولاها أنه لا يملك إجماعاً لبنانياً على ترحيل البلد إلى حروب إيرانية بالوكالة. ولعله يدرك كذلك، أن شريحة كبيرة من اللبنانيين تجاوزت عتبة اليأس إزاء احتمالات إصغائه إلى مخاوفهم.

لهم، كل يوم، مزيد من الشهادات لمسؤولين في طهران يتباهون باستتباع دول، ودكّ وحدتها وسياداتها، باسم محور جديد يدّعي اعتدالاً وريادة في التصدي لوحش «داعش»… وأن السنّة في المنطقة، كحال الأميركيين، لا يفعلون ما يكفي.

بين «داعش» و «النصرة» وعبدالله عزّام و «حزب الله»، بين نظام الأسد و «امبراطورية» خامنئي وصعودها المذهل كظلام البغدادي، بين القنبلة النووية وقطع الرؤوس… أي خيار؟

الحياة

لماذا خفّف نصرالله لهجته؟/ حسان حيدر

منذ تدخله في الحرب السورية الى جانب نظام بشار الاسد، اعتمد «حزب الله» لغة تحدّ لكل الذين عارضوا تورطه في النزاع وتوريطه لبنان، واعتمد أمينه العام في خطاباته لهجة تحريضية عالية لتأجيج المشاعر في بيئته الحاضنة (طائفته) وبعض لفيفها، اولاً لإزالة أي لبس حول التزامه القرار الايراني بالتدخل دفاعاً عن الحليف السوري، وثانياً لإقناع المترددين من حوله بصواب ما يقوم به، وثالثاً لإسكات تساؤلات أهالي القتلى والجرحى عن جدوى خسائرهم.

لكن خطاب نصرالله الاخير، انتقل من لغة التحدي الى ما يشبه المسايرة، وبدلاً من شعارات التجييش الحماسية، حاول بهدوء اقناع معارضيه بـ «عقلانية» ذهابه الى الحرب في سورية، معللاً ذلك باستحالة فصل لبنان عن التأثر بما يجري في محيطه. وبعدما كان دعا في السابق اللبنانيين المعترضين على سياساته الى ملاقاته في سورية ومقاتلته هناك، قال لهم في خطابه الاخير: تعالوا نواجه معاً خطر «الارهاب» ونقاتل معاً «التكفيريين» على الاراضي السورية والعراقية وغيرها. حتى انه استحضر البعد العربي لهؤلاء عندما قال ان هدف داعش «مكة والمدينة وليس القدس»، كأنه يدعو دول الخليج الى شراكة في الحرب على «داعش» بعدما كان يحمل عليها بعنف ويتهمها بتغطية جماعات التطرف بالمال والسلاح.

فهل هذا مجرد تغيير في اللهجة أم تبدل في المعطيات الميدانية؟ وهل الكلام الهادئ يعني تعديلاً في الحسابات ام انه مجرد مناورة سياسية؟ ولماذا قد ترغب ايران التي يفترض انها تقترب من انجاز «صفقة تاريخية» مع الولايات المتحدة في التهدئة؟ وهل حققت طهران انتصارات في «الساحات» المتعددة المفتوحة التي تغوص فيها أم ان الواقع مختلف عما تحاول الإيحاء به؟

ففي سورية، وعلى رغم الهجوم الواسع الذي يقوده الحزب و»الحرس الثوري» الايراني بمشاركة جيش النظام السوري وطيرانه على جبهة القنيطرة – درعا، إلا ان الانباء عن سير المعارك هناك لا تفيد بأن المهاجمين يحققون تقدماً ذا شأن وبأن المعارضة تتراجع، بل ان حجم الخسائر التي مني بها «التحالف الايراني» (مصادر «الجيش السوري الحر» تتحدث عن مئات القتلى) يؤكد ان المعركة مكلفة جداً وانها ستطول ولن تنتهي على الارجح بما يأمل المخططون لها.

ثم ان هذه المواجهة تندرج في اطار ابرام اتفاق مع الاميركيين حول دور ايران والحزب في ضمان أمن حدود اسرائيل، بدلاً من النظام السوري، ولهذا يبذل الطرفان كل قدرتهما للسيطرة على جبهة الجولان الى جانب جبهة الجنوب اللبناني، اي ان افق المعركة إيراني – أميركي وليس سورياً.

وينسحب ذلك على لبنان، حيث يواجه «حزب الله» على رغم قوته العسكرية وتغلغله في المؤسسات العسكرية والامنية وسيطرته على القرار الحكومي، صعوبة في «ابتلاع» البلد كله، سببها التنوع السياسي الذي يجعل الإجماع مستحيلاً داخل كل طائفة وعلى المستوى الوطني، اضافة الى احتمال اقدام اسرائيل على عمل عسكري بهدف اضعاف الحزب قبل اي اتفاق اميركي – ايراني على دوره.

وفي العراق، حيث يوجه التحالف الدولي ضربات مؤلمة الى متطرفي «داعش»، لم يستطع الجيش العراقي الذي يعاد بناؤه وتسانده ميليشيات شيعية، اثبات قدرته على الارض، إذ مني بهزيمة جديدة امام التنظيم الذي احتل منطقة البغدادي القريبة من اكبر قاعدة عسكرية عراقية ينتشر فيها مدربون اميركيون.

اما في اليمن، البلد الذي يطلق العالم كله تحذيرات من وصوله الى شفير الحرب الاهلية، فالواقع اخطر من ذلك بكثير، لأن هناك عملياً أربع حروب تدور على ارضه، اولها بين «الحوثيين» (الشيعة) التابعين لإيران و»الاخوان المسلمين» (السنّة)، وثانيها بين الشمال والجنوب الذي يتحفز للانفصال، وثالثها بين تنظيم «القاعدة» من جهة والجيشين اليمني والاميركي (غارات الطائرات المسيّرة) من جهة ثانية، والحرب الاخيرة تنخرط فيها القبائل واحزابها ضد فكرة الدولة تجسيداً لعداء تاريخي بينها.

ولعل عجز ايران عن ضبط «الساحات» وفرض الاستقرار فيها، والكلفة المالية العالية التي يتطلبها دعم التابعين والحلفاء وحروبهم، يدفع طهران، وبالتالي «حزب الله»، الى اعادة النظر في التكتيكات واعتماد المناورة والالتفاف وتهدئة الخطاب، لكن من دون تغيير الاهداف، بانتظار تبلور مستقبل العلاقة مع الاميركيين في غضون أسابيع أو أشهر.

الحياة

بالونات السيد/ إيلـي فــواز

خطابات أمين عام حزب الله باتت في مجملها موجّهة إلى قاعدته الشعبية. هي محاولات إقناع طائفة لا ترى نهاية لهذا النفق المظلم الذي أدخلها فيه.

لا يستطيع أمين عام حزب الله ان يقول للّبنانيين إنه جزء أساسي من الطموح الإيراني التوسّعي في المنطقة والذي على ما يبدو يتّكل على دعم الرئيس الأميركي باراك اوباما، ولا هو يستطيع تبرير عدد الضحايا المتزايد الذي يمنى به يومياً من أجل قضية يستطيع اللبنانيون تفاديها على أقل تعديل كما يفعل الأردن.

لا يستطيع أمين عام حزب الله أن يصارح قاعدته و يقول لها إن مهمة حزبه تكمن في تأمين بقاء الرئيس بشار الأسد و و على جزء من سوريا، وتمتين قبضة الإيرانيين ولو على جزء من العراق، والحوثيين ولو على جزء من اليمن، كل ذلك على حساب أبنائهم، ولاحقاً مستقبل وجودهم في المنطقة. لذا يقنعهم أن لبنان ليس بقعة نائية عن محيطه، وبالتالي يجب أن ينغمس حزبه وأن تلحق به الدولة اللبنانية، في حروبه كونها الخيار الوحيد المتوفر في محيط مليء بالإرهابيين التكفيريين المدعومين بالإسرائيليين.

يتجاهل نصرالله تعقيدات المنطقة وشعوبها وقبائلها. يجعلها واحدة من العراق الى اليمن الى البحرين الى سوريا الى لبنان، ثم يقسمها الى فسطاطين: “فسطاط ايمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر”. اما الكفار حسب نصرالله فهم كل من لا ينضوي تحت لواء الجنرال قاسم سليماني، وكل من يشكك بجدوى توسع ايران في محيط بات معادي لها ولأدواتها.

“خلصت اللعبة” في سوريا يطمئنهم، هم الخائفون على مصير ابنائهم. أكثر من 200 الف قتيل، وأكثر من عشرة ملايين نازح، ومليارات الدولارات خسائر في البنى التحتية، هي مجرد لعبة بالنسبة لحزب الله. “لعبة” يظن حزب الله انه لاعب كبير فيها.

كل هذا فيما داعش يستمر في الهجوم والقتل والذبح، وجذب الشباب الغربي بالألوف، ويستمر بالتقدم والانفلاش بالرغم من ضربات التحالف الدولي ومعهم ايران.

لكن همّاً آخر برز في سوريا، يضاف الى هموم لا يستطيع هذا “اللاعب الكبير” في المنطقة من معالجتها. هو همّ جنوب سوريا، الذي يتمحور حول الجولان ودرعا والقنيطرة، وهو ربما مدخل “الارهابيين” الى العمق اللبناني و ريقهم الى محاصرة عاصمة الامويين، حيث يفقد محور الممانعة سيطرته عليها بالكامل تدريجيا.

لا تسير الامور على اساس ان “اللعبة خلصت”. حتى في كلام الامين العام هناك همّ آخر بدأ يلوح في الافق، وهو تغيير موقف اسرائيل من بقاء الاسد، ودخولها بذلك لاعباً أساسياً في تلك الحرب ما قد يغيّر معادلات كثيرة ليست في صالح نصرالله ومن يمثل.

لا يوجد منطقة ينخرط فيها حزب الله ومن يمثّل تعرف استقراراً ما، وقد يكون الايرانيون وأدواتهم في طريقهم الى خسارة رهان الرئيس اوباما على الجنرال قاسم سليماني في السيطرة على الشرق الاوسط. ومع هذا يريد امين عام حزب الله ان يقنعنا ان “اللعبة خلصت”. ربما ولكن لصالح من؟

موقع لبنان ناو

“وليمة” نصرالله وذوبان الثلج/ وليد شقير

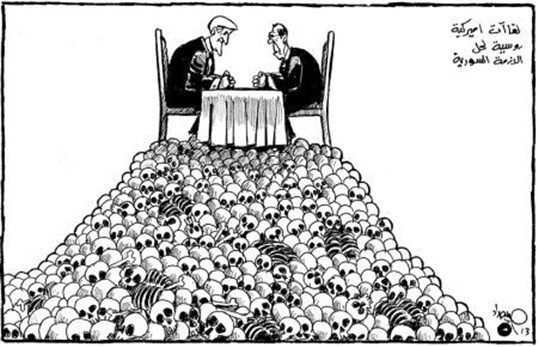

لم يكن صدفة أن يستبق الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله دعوته مخالفيه في الرأي حيال تورطه في الحرب في سورية، إلى الذهاب معه إلى سورية والعراق، بابتسامة واضحة، فهي أضفت على الدعوة مسحة من المزاح، لإدراكه شدة التباعد بينه وبين خصومه حيال الوليمة التي «يعزم» هؤلاء إليها.

والوليمة هذه تستند إلى نظرته الى الصراع في المنطقة، والتي ضمّنها في كلمته الإثنين الماضي دعوةً أخرى، إلى أن «تعمل الحكومات في المنطقة على تجميد الصراعات القائمة ومعالجتها». وجّه هذا الكلام إلى المملكة العربية السعودية والدول الخليجية، التي منّنها بأن من يقاتلون «داعش» في العراق يدافعون عنها ومنعوا وصول التنظيم إليها، وطالبها بأن «ابحثوا عن أسباب فشلكم في اليمن، حيث هناك ثورة شعبية حقيقية» يقودها «أنصار الله»، الحوثيون، وهو قال حرفياً: «لا تريدون أن تقرأوا يا جماعة الخليج، أليس لديكم من يقرأ لكم؟».

ولأن السيّد يرى أن مصير لبنان والعالم «يُصنع في المنطقة… والمطلوب أن تقارب الدول الخليجية ملفات المنطقة بطريقة مختلفة»، أسقط قراءته هو على مواطنيه اللبنانيين فدعاهم إلى «الوليمة» التي اضطر للانغماس فيها. هو لم يكتفِ بإسقاط تلك المقاربة على تيار «المستقبل»، بل ذهب إلى دغدغة «شعوره بالمسؤولية» مع حلفائه، بأنْ حرّضهم على التصرف مثل «القوى الكبرى والدول المحترمة والجيوش القوية في العالم» بالذهاب «إلى أي مكان نواجه فيه تهديد الإرهاب». وهنا بيت القصيد، فـ «الوليمة» الفعلية عندما يحل الربيع و «يذوب الثلج»، هي في إلحاق الهزيمة «بسهولة» بالتهديد الإرهابي على الجبال في جرود عرسال. وكل المقاربة، التي أراد منها السيد نصرالله القول إن مواجهة التحالف الدولي مع «داعش» فاشلة، هدفت إلى إقناع الشركاء بتغطيتهم المعركة المقبلة التي يخطط لها، والتي من أجلها دعاهم للذهاب سوية إلى سورية. بلغ في إغرائه هؤلاء حد القول إن لا عودة إلى الوصاية السورية.

مع الهدوء الذي خاطب به نصرالله «المستقبل»، واستجابته مناشدة زعيمه الرئيس سعد الحريري الحزب وضع استراتيجية توحد اللبنانيين «في مواجهة التطرف»، فإنه أسقط من هذه الاستجابة، العبارة التي أكمل بها الحريري مناشدته بدعوته إلى التوحد في مواجهة «تداعيات الحروب المحيطة»، معتبراً أن «الرهان على إنقاذ النظام السوري يستند إلى انتصارات وهمية»، وأن «ربط الجولان بالجنوب جنون».

ليست المرة الأولى التي يعتبر فيها الأمين العام للحزب أنه في مصاف «الدول الكبرى»، وهو سبق أن اعتبر أن لبنان (قاصداً الحزب) تحول قوة عظمى إثر حرب تموز (يوليو) 2006، وليست المرة الأولى التي يتوهم فيها أن الحل السياسي آت إلى سورية، إذ مضت 3 سنوات وهو يبشر به ويطالب اللبنانيين والعرب الرافضين استمرار النظام، تضامناً مع الشعب السوري، بأن «يلحّقوا حالهم» في تسوية لم تأت، وهو مرة أخرى يتبنى اقتناع بعض حكام إيران بأنها دولة عظمى تقارع الدولة الأميركية العظمى. ولأنه ربط مصير الحزب ومعه لبنان بخطة انفلاش ايران الإقليمي، أعطى درساً عن أن «النأي بالنفس غير واقعي».

تأخر الحزب قبل أن يسلّم بأن خصومه السياسيين في «المستقبل» وحلفائه، يقفون في وجه الإرهاب الداعشي، لأن خطابه التعبوي كان يحتاج إلى وصمهم بأنهم «بيئة حاضنة» له.

وهو اقتنع بذلك لأن هؤلاء الخصوم وقفوا ضد «تحويل المعارضين السوريين لبنان ساحة لتصفية الحساب» (بيان الحريري قبل 4 أشهر) مع الحزب عبر السيارات المفخخة واقتحام عرسال في آب (أغسطس) الماضي، وساهموا في تغطية أجهزة الدولة لمواجهة انتقال هذا الإرهاب إلى لبنان، بعد أن حصد الحزب الخيبة إزاء توقعه نهاية قريبة للحرب في سورية. لكنه يسعى إلى تحويل التوافق في مواجهة الإرهاب إلى أرضية لمماشاة سياسته في الإقليم. وبحجة أن هذه المواجهة «دفاع عن الإسلام لا عن محور»، يريد من معارضي هذا المحور أن ينضموا إلى مشاريعه للمنطقة، التي «انعجنت وتُخبز من جديد». أما خصومه فأخرجوا أنفسهم من أي تورط منذ موقف الحريري ضد حملة «الائتلاف الوطني السوري» على الجيش.

«وليمة» ما بعد ذوبان الثلج، التي اعتبرها نصرالله «استحقاقاً يتطلب قراراً بالتنسيق مع الجيش السوري والحكومة السورية»، هي دعوة الى تغطية لبنانية رسمية وعسكرية لإلحاق لبنان بالحرب، وعلى الأراضي السورية، بحجة أن «من يريد أن يقرر مصير لبنان يجب أن يكون حاضراً في المنطقة».

كيف يمكن أن يقتنع من يسمع الدعوة إلى الاتفاق على اسم رئيس الجمهورية من دون انتظار ما يجري في الخارج، إذا كان الحزب يخاطب اللبنانيين من الخارج؟

الحياة

الخطاب التكفيري/ محمّد علي مقلّد

من حق حزب الله أن يضمن خطابه كل مصطلحات الصراع والحرب في المعارك التي يخوضها مع خصومه في الداخل والخارج. غير أن المصطلح وإن لم يكن يشبه السلاح الناري ، فقد يكون أكثر منه فتكا، لأن بناء الوعي الديني أو السياسي على أعمدة من المفاهيم والمصطلحات يجعله أشبه ببناء من الباطون المسلح يحتاج تهديمه من الوقت أضعاف ما تحتاجه عملية بنائه. حتى أن أحد الفلاسفة (ألتوسير) رأى أن الأفكار قد تبقى قائمة معلقة بذاتها حتى لو تهدمت كل الأعمدة التي بنيت عليها، ويشحن المصطلحات بطاقة تدميرية هائلة، خصوصا حين تكون مغلوطة أو ملغومة.

التكفير سلاح ذو حدين بل حدود. فهو، كالقنبلة الانشطارية، يصيب في كل الاتجاهات. وهو تهمة قديمة لم يتفق أهل الدين قديما على مضمونها، فضلا عن أن قيما جديدة أزاحتها وجعلتها فاقدة الصلاحية، وأحالت المصطلح على التقاعد، بعد أن انطوى عصر التبشير الديني، ولم تعد تتسع الحضارة وقيم العلم والعلاقات بين الدول والشعوب لحروب دينية صارت من غابر التاريخ. وما نبشه اليوم من التاريخ سوى استحضار لآليات القتل الوحشي القديمة التي تجسدها خير تجسيد داعش وسائر الأصوليات في مجازرها المتنقلة من القاعدة في باكستان حتى بوكو حرام في نيجيريا.

الأديان ليست الوحيدة التي كفرت غير المؤمنين بها. الأحزاب الايديولوجية كلها والتنظيمات السياسية، ولا سيما الشمولية منها، ومن بينها حزب الله وخصومه، استخدمت سلاح التكفير، وأصيبت بشظاياه، لأنها وجدت من يكفرها هي الأخرى. ستالين قضى، بين مؤتمرين، على أعضاء مؤتمر بكامله، ولفق لأستاذه الذي علمه قوانين الديالكتيك تهمة الانتماء إلى المونشيفيك قبل الثورة، وأعدمه ناهيك عن تكفيره تروتسكي وتعقبه حتى أميركا اللاتينية واغتياله؛ جمال الدين الأفغاني كفروه ومات مسموما، الكواكبي كفره النظام العثماني ولاحقه وقتله في مصر؛ نجيب محفوظ كفروه وحاولوا قتله، بينما نجحوا في قتل فرج فوده، مهدي عامل وحسين مروة كفّرهما المكفّرون واغتالوهما، الشيخ الأزهري الذي كفّر نصر حامد أبوزيد وقع بدوره ضحية تهمة التكفير، سلمان رشدي يتجدد تكفيره في هذه الأيام، واللائحة لا تنتهي.

أخطر ما في هذا السلاح سهولة استخدامه. يكفي أن تخالف رأي أحدهم أو تعارضه، أي ألا تشاركه اعتقاده وإيمانه بأفكاره فتكون كافراً. هكذا يفعل كل حاكم مستبد بخصومه، وحاكمو الأحزاب اليسارية والقومية والاسلامية من الجزائر حتى أفغانستان ، مرورا بالجماعة الاسلامية والبعث والثورة الإيرانية والانقلابات ذات الشبهة الشيوعية ، كلهم كفروا خصومهم تمهيداً وتبريراً للقضاء عليهم.

يستسهل حزب الله تكفير أصحاب الرأي المختلف، من غير أن ينتبه إلى أنه يوزع على المحازبين والأتباع والمريدين هذا السلاح الخطير، مجيزاً لأي منهم، أيا يكن مستواه الثقافي أو موقعه في الهرم التنظيمي، إشهاره في وجه من يشاء بمناسبة وبغير مناسبة.

أولوياته ، بحسب ما ورد في خطاب أمينه العام، محددة بمواجهتين، الأولى مع الصهيونية، والثانية مع التكفيريين. في الأولى يتحول الاختلاف في الرأي، في لغة حزب الله، إلى تكفير، إلى خلاف على المبدأ، وبموجبه يصير المخالف( أكثر من نصف الشعب اللبناني) عدواً أو عميلاً للعدو. في المواجهة الثانية، النصف ذاته عميل، هذه المرة، لأنه حليف أميركا والغرب الأطلسي ضد جبهة الممانعة، بقيادة النظامين السوري والإيراني، ولأنه الوحيد مع إسرائيل لا يعترفان بخطر التكفيريين ويمتنعان عن مواجهتهم.

غير أن حزب الله يخوض أنواعاً أخرى من المواجهة. منها أنه يكفر المعترضين على التنسيق بين الجيشين السوري واللبناني. كأنه، بذلك، يريد أن يمحو من ذاكرة الشعب اللبناني ما اقترفه النظام السوري بحق لبنان ونظامه ودولته وأحزابه ومن بينها حزب الله بالذات، وخصوصا بحق من وظفهم توظيفا ذليلا في خدمة مصالحه، وجعلهم وقودا يشعل بهم حروباً صغيرة متنقلة حسب الحاجة. أو كأنه يغفل فرحة الشعب اللبناني بزوال كابوس النظام الأمني الذي ربض على صدره ثلاثين عاماً، ومارس كل أشكال القهر والقمع والقتل والتخريب. وإن لم يكن هذا الاغفال بمثابة التكفير فهو، على الأقل، استخفاف بمشاعر اللبنانيين ورغبتهم في بناء وطن سيد حر مستقل .

الثاني حين يقيس أحداث الربيع العربي بمقاييس النظام الايراني ومصالحه، المتعارضة مع مصالح شعوب الأمة العربية ورغبتها في التحرر من استبداد سياسي مارسته الأنظمة، ولا سيما النظام السوري، ومارسته الأحزاب السياسية في الحكم وفي المعارضة في طول العالم العربي وعرضه، واستبداد ديني تحكّم بمنظومتنا الثقافية والاجتماعية ووقف حجر عثرة أمام كل محاولات الاصلاح وبناء الدولة الحديثة .

والثالث حين يلوي عنق التاريخ ودروسه، فيقرر أن الوحشية الداعشية هي اختراع أميركي هوليودي، وكأنه لا التاريخ العربي والاسلامي ولا تاريخ الكنيسة ومحاكم التفتيش شهد حصول مجازر وأحداث قتل واغتيال، أو كأن المؤسسات الدينية ونصوصها المقدسة بريئة من العنف الدموي ، أو كأن الأصوليات القومية والدينية واليسارية لم ترتكب، هي الأخرى، في أعقاب كل انقلاب أو ثورة مزعومة في عالمينا العربي والاسلامي كل صنوف التعذيب المعروفة أو المبتكرة.

ما تفعله داعش ليس جديداً ولا هوليودياً، بل هو تطبيق لنصوص تضمنها بيان الأزهر الشريف ، واستحضار لأساليب تعذيب قديمة كدفن الخصوم أحياء، أو كالتي في خطبة الحجّاج بن يوسف الشهيرة : “إني أرى رؤوسا قد أينعت وحان قطافها … لألحونكم لحو العصا” أو التعذيب الانكشاري برمي المعارضين طعاما لحيتان البوسفور، أوالسحل بسيارتين بدل الحصانين.

التكفير يدمر الجميع، وهو باب للتراشق بالعنف وليس مآله إلا الحروب. أوصدوا هذا الباب وتعالوا إلى كلمة سواء. الاستبداد على أنواعه، اليساري والقومي والديني، هو العدو المشترك لتطور شعوبنا.

المدن

قبل دخول مكّة…/ محمود بري

لم تكن المقارنة بين الخطابين بريئة ولاعبثية ولا في محلّها… الذين قارنوا وتحمسّوا للمقارنة وشجّعوا عليها كانوا في صف آخر… خارج مدرستنا كلها. فالهدف غير المعلن لهؤلاء كان تغذية القول إن أحد الخطابين كان تهديمياً رديئاً بينما كان الآخر نهضوياً ممتازاً؛ صاحب أحد الخطابين لم يكن موفقاً ولا خطيباً ولا مفوّهاً ولا يُحسن التعامل مع جمهور متحمّس… ثم إنهم “كتبوه له”، وبالتالي بات لا بدّ له من تغيير الكَتَبَة والإتيان بآخرين.. يفضّل أن يكونوا من جهابذة الطرف المقابل. أما صاحب الخطاب الآخر، فكان وخطابه مُبهراً وطنياً غيوراً، وما قاله جاء مدروساً مفقطاً في خدمة المُثُل العليا… بل كان وصفةً بلدية (مجرّبة) لإنقاذ الجاهل من جهله والغافي من غفوته والتائه من تيهه، وبالتالي فهو البلسم الشافي من كل داء… (إلا داء الإدعاء الذي ليس له دواء).

الحقيقة أن هذا النوع من الكلام (الذي ليس عليه رباط في لبنان) لم يكن أكثر من نفخ في كيس مثقوب. فلا هؤلاء صدّقوا ما قيل تبخيساً بصاحبهم، ولا أولئك أخذوا كلام الأخصام على محمل الصحة. لذا تحولت المساجلات على الورق والشاشات محاولات بائسة لـ “صيد فروات الرأس”، بعنى أنها أثّرت بالكاد في تسريحات أبطالها من دون أن تترك أيّ رطوبة في يباس تفكير الأنصار… اللهم إلا تنشيط هورمونات التفرقة والاستعداء بين القومَين الآذاريين من خلال توسيع الهوّة بين الخطابين والخطيبين.

لكن ما يرفع خطّ الحواجب فوق العينين استغراباً هو أن الذين عملوا على تسويق بضاعة المقارنات كانوا رهطٌاً من الجالسين في الصفوف الأمامية، أي ممن “يعرفون البير وغطاه”، وبالتالي يعرفون جيداً ماذا يفعلون. أما ما يعرفه عامة الناس وخاصتهم جميعاً فهو أن المشكلة اللبنانية في أصولها والتهاباتها لم تكن أساساً مسألة مفاضلة بين رجل وآخر أو خطاب وآخر، ولا نجمت عن تميّز أو تقصير في ملكة التدبيج وصياغة الكلام مثلاً ولا عن تفوّه أو عيٍّ في مادة المنابر.

الجميع يعلم أن المشكلة – المشاكل اللبنانية تقع خارج منطق المفاضلة كلّه، والإصرار على زجّها في هذه الخانة هو دعوة صريحة للناس إلى تناول السمّ لمجرّد التجربة (بعد إذن المرحوم إبن المقفع). لذا كان الأجدى، إذا كان الهدف هو البحث عن الجدوى، ليس المفاضلة بين الخطابين والخطيبين، بل التنقيب عن نقاط التوافق والتقارب والتلاقي في كليهما، والعمل على تمسيدها لمضاعفة حجمها، ثم إبرازها وهزّها هزّاً قوياً تحت الضوء لكي تجتذب الأنظار، والعمل على جعلها مادة اجتماعية سائلة يتعاطاها الناس بسهولة على الجانبين، بدلاً من تعاطيهم حشيشة المقارنة.

فهذه قد تأتي بالكَيف لكنها لا تأتي بالتقارب الذي هو أول وأهم ما يتطلّبه وضع اللبنانيين المتفاقم اليوم. ثم، ماذا يفيد بالله إذا كان فلان عالي الجودة وعلتان من الصنف الشائع، طالما أن البلد على أكفّ عفاريت سُود..! بل ماذا يهمّ إذا كان الخطيب واسع المعرفة ذرب اللسان متمكناً من البلاغة، في حين أن التشابكات الأهلية من حوله تتسلّق أعلى خطوط التوتر… ثم ماذا يضرّ لبنان إذا كان الرجل غير أكاديمي ولا مفوّه ولا رجل منابر، لكنه يحمل في جيبه نصف حل الأزمة ويقول إنه على استعداد للتفاوض؟

لم يعد المطلوب اليوم صعباً أو عسيراً.. فقط مجرّد التمييز على الأقل بين الألِف والعصا، مما يمكن إجماله بميثاق جديد:

لا نركب رأسنا في بلد بلا رأس، ولا “نتيِّس” لاعتقادنا أن الحق كلّه إلى جانبنا.

نمتنع عن تعاطي حبوب العجرفة ونكفّ عن توزيع قسائم الفهم والوطنية على “جماعتنا” حصراً.

نقرّ بأن الذين أخطأوا وارتكبوا ليسوا “هم” وحدهم فقط، بل “نحن” أيضاً أخطأنا وارتكبناخطأناأ.

نقتنع أن المصالحة تفترض دائماً، ومنذ الأقدمين، أن يتنازل كل قوم عن جزء من حقّه، لا أن يتمسّك بتلابيب علوم الكلام وفنون الخطابة، ويتقافز بين المعاني كالسعادين.

نستوعب حقيقة إن كل علوم المنطق المنبري لن تنفع بلداً يقف أهلوه على أحقادهم وعلى سلاحهم وينتظرون “فتيشة” ليهبّوا كمن ركبهم الجان.

نصدّق أن الوفاق لا يعني ولا يمكن أن يعني إكراه الخصم على أن “يبوس التوبة” على طريقة معلّمات الروضة غير المؤهلات، وأن الاستراتيجيات المقتبسة عن حرب “داحس والغبراء” تصلح فقط لتأهيل الجدّات حديثات السّن لرواية الحكايا الخُرافية للأحفاد.

نأخذ علماً، نحن من هذه الجهة، ونحن الآخرين من الجهة المقابلة، أن أحداً في المنطقة والإقليم والعالم لم يعد متفرّغاً لنا ولا حتى مهتماً بحماقاتنا، وأن الأولوية المطلقة لدى المقتدرين باتت مكرّسة لمواجهة “داعش” ومحاولة قطع دابرها…قبل أن تدخل بغداد.. ودمشق.. ومكة.

المدن

أسرى “حزب الله” في حلب سيّاح!/ احمد عياش

ما زالت المعلومات عن وقوع أكثر من 30 عنصرا من “حزب الله” أسرى بيد المعارضة السورية في ريف حلب أولية. بالتأكيد ان النبأ شديد الوطأة على عائلات الشبان الذين نقلهم الحزب الى سوريا ليشاركوا في القتال على جبتهي الجنوب وحلب. لكن وسائل إعلام الحزب التي لم تفصح عن النبأ بعد، اكتفت فقط بتأبين المنتج التلفزيوني في قناة “المنار” حسن عبدالله الذي سقط أثناء تغطية هذا القتال ضمن قافلة سبقته “على جبهة العدو الصهيوني كما جبهة العدو التكفيري”، وفق “المنار”.

بالطبع لا داعي للسؤال عما تفعله كاميرا “المنار” في مناطق الخطر في سوريا طالما ان الامين العام للحزب السيد حسن نصرالله قال في إطلالته الاخيرة: “… لنذهب سوياً الى سوريا”، ردا على “… من يدعونا للانسحاب من سوريا”. وربما ضمن توقعات نصرالله ان الحشود الراغبة في الذهاب إلى سوريا تحتاج الى إثبات ان هذه الرحلة ليست أكثر من سياحة في هذا البلد فكان القرار بأن تكون هناك كاميرا تلفزيونية ترافق مقاتلي الحزب الذين ستنظر اليهم الحشود بإعجاب لو حالفهم الحظ في مهمتهم وسيهتفون بأعلى صوت أن الذهاب الى سوريا هو حقا نزهة ولنقل إنها “سياحة جهادية”.

لم يقل نصرالله حتى اليوم السبب وراء استعجاله إرسال المئات وربما الآلاف من عناصره الى جبهات ليس خطر نيران الاسلحة وحيدا فيها بل أيضا هناك خطر الصقيع الروسي الذي يلفح الشرق الاوسط حاليا. هناك مَن يتكهن بأن الحديث عن قيادة الجنرال الايراني قاسم سليماني المعارك في الجنوب السوري والريف الحلبي في شباط هو لاستباق معارك المفاوضات على طاولة الاتفاق النووي بين طهران وواشنطن. لكن النتائج حتى الآن ليست كما تشتهيها إيران. وهذا ما يثير تكهنات أخرى تفيد بأن رياح الحرب في سوريا لن تشتهيها أيضا سفن الاتفاق النووي، وبالتالي ستتسبب بمزيد من التدهور وسيكون نصيب لبنان منها، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق، “سنة 2015 ستكون صعبة جدا”.

أطل الرئيس سعد الحريري بقوة على المسرح الداخلي مشددا على ضرورة حماية لبنان من الحريق السوري الكبير. وللمفارقة فإن الحريري يتصرف كمن صار طاعنا في السنّ، يتمتع بحكمة الشيوخ في حين ان السيّد نصرالله الذي يتقدم به العمر ما زال يظهر أهواء الشباب. وكم تبدو عبارة “إستراتيجية وطنية لمكافحة الارهاب” التي يرددها “المستقبل” رومانسية طالما ان “حزب الله” لا يعترف إلا بـ”المقاومة” التي “… لم تنتظر أي إستراتيجية وانتصرت”.

إذا كانت الانتصارات التي يبشر بها نصرالله على غرار ما حققته الاندفاعة الاخيرة في الجنوب السوري وريف حلب فيعني ذلك مزيدا من الانباء عن سيّاح وقعوا في الاسر!

النهار