التمويل الأجنبي: مسار التبعيّة وسياقاتها/ نضال الزغير

المهمة السياسية الحقيقية هي نقد عمل المؤسسات التي تبدو في الوقت نفسه محايدة ومستقلة، بطريقة تزيل النقاب عن العنف السياسي الذي مورس دوماً عبرها (ميشيل فوكو).

في المرحلة التي تلت تطاحن رأسمالية الكوكب عبر الحرب العالمية الثانية، شهد المركز الإمبريالي الأوروبي، نقلة، بل نقول تحولاً في جذور الظاهر من علاقته بذاته وما سواه، حيث أبقى هذا التحول بدوره أسس المشروع الامبريالي وإن بتمظهرات مستحدثة، وهنا نقصد المكونات المستجدة على ساحة اقتصاد واجتماع أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتنحي الفواعل المركزية بتخلي غرب القارة الامبريالي عن حضوره وهيمنته في العالم لصالح القوى التي برزت عبر النصف الثاني للحرب.

فقد تخلت إمبراطورية/ ات العالم القديم فعلاً، ولا نقول طوعاً، عن صدارتها لرأس الحربة الإمبريالية وحوّرت في بنيتها ما يضمن صوابية الانحناء لموجة الصعود الإمبراطوري الجديد في الكوكب والاغتنام منه والحفاظ على بقائها في ذات الخندق، على نحو أكثر خصوصية في ظل تبختر الدب السوفياتي ما بعد الحرب جنباً إلى ضد مع الولايات المتحدة الأميركية. إمبراطوريات العالم القديم كانت في أشد الحرص على استمرارية مصالحها الامبريالية وإن بأشكال جديدة، فلا تخليَ عن النهب ولا الهيمنة بل ما كان هو تحوير في الآليات. بعد الحرب جاءت مؤسسة «الأمم المتحدة» تطويراً على سابق تأصيل لتجربة عصبة الأمم في فشلها/ إفشالها وإحباط استمرارية شكلها وحجم وجودها نظراً إلى استنزاف المرجو من ورائها، إذ جاء هذا التأسيس لحوكمة الهيمنة في الحقبة الجديدة في العالم، ومحاولة للتأصيل لشرعية متخيلة تتمترس ضمن حركية الواقع، وفق علائقية التواطؤات، والتساوق عبر بنية الهيمنة المعولمة اتكاء على نعومة الدبلوماسية والشرائع الدولية على مائدة الأمم المتحدة.

وبإنشاء هذه البنية الهيمينة، الأمم المتحدة والبنك الدولي، وبالاستفادة من مخرجات امتداد أزمة تزاحم رأس المال في الشمال وتفاقم مخرجات بنيته الأزميّة، والانتقال لتصديرها إلى عموم الجنوب بتكثيف يتباين من إقليم/ قطر لآخر منذ 1914 حتى تتويج التواطؤات الأزمية في 1945، عبوراً للإصرار على إبقاء انهيار القطاع المالي وإعادة التخندق الاستعماري عبر أزمة 1929، المتأصلة والمتشابكة، وأزمة عقد الثمانينيات، عبر كل هذه السلسلة التواطئية من توظيف الأزمات جرى تأمين فرض السطوة الشمالية باتجاه الجنوب عبر استحداثات أكثر يسراً وتمكناً من أدواتها المولدة للأزمات، هذا تحايثاً مع أزمية البنية الرأسمالية المتأصلة للامبريالية الشمالية.

هذا في الوقت الذي كان هناك ما تتجدد أنساقه من تمثيل الرؤى وتواطؤ المصالح، عبر تخليق نظم اقتصادية اجتماعية سياسية تعبّر عن عملية تنامي التناقضات المصلحية وتثويرها. لدى هذا المفصل؛ شهد العالم ثلاثة مشاريع موسعة من الممكن تناول اعتمالها وتفاعلها التصادمي ضمن إطار تمثيل تجليات الحرب الباردة ودورها في ترسيم شكل العلاقات التنموية، بمعنى مفاهيمي، لإسقاطات مقولة التنمية، يتعاطى وإياها على أنها حق الاستعمار بسلب موارد الشعوب ونبذها. وهنا نقصد للتعاطي مع الثلاثة نماذج أو التبادليات النموذجية، وفقاً لكل منطلق وموقع.

بدءاً بتبادلية نموذج دولة الرفاه في الشمال، الذي بلور تجربته ومشروعه الخاصين، غير الذاتيين بقدر ما لهما من تشابك في عوامل الخلق والتوليد مع استبدالية مواقع الهيمنة، حيث صب ولا يزال يصب نصاب شعائره الجنائزية باتجاه الجنوب، الذي بلور بدوره نموذجه المبني على اختمار تناقضاته الذاتية وكولينيالية سياق الهيمنة فيه وعليه، وقد رمز إليه بأنموذج «باندونغ»، كسياق متراص من حالة البناء الوطني البرجوازي، يما يحوي من أزمة تطاحن بنيوي ضمن سياق الحركة القومية المعادية للإمبريالية، بما حَمَل وحُمّل هذا الصراع من أبعاد هوياتية للحركة الوطنية بارتباطها القوموي والتفريخ الكمبرادوري الإقطاعي السياسي على هامش المركز ومركز المركز فيها، وكذلك سياق العزل والهجوم وتكرار محاولات التشظية صوب الفواعل الوطنية الثورية التقدمية من ضمن فواعلها، حيث لا فكاك من القول باتساع وحدة تأثير محاولات التشظية هذه من جهة البرجوازية المحلية القومية على نتاج التجربة ومخرجات الاحتكاك مع كولينيالية نمط الإنتاج في سياقها الأعم، حيث تبنت في خيارها نسقاً تنموياً اعتقدت بإمكانية الاتكاء عليه لعبور بحر الحرب الباردة، مقتربة في تقديمها له على أنه مشروع البناء الوطني والتنمية المستقلة، لكنه لم ينفك عن حيرته ما بين اختلاق الأنساق الاقتصادية المتداخلة من ضمنه، والتي بررها باستقلالية المحلي والاسترشاد بالعالمي لإعادة صياغة المحلي وفقاً لطبيعته وحاجاته، لكن من أبرز ما أفرز هو تنموية مسقطة من أعلى على المجتمعات في الجنوب، كمثل قول الحق الذي يراد به باطلاً، فقد وجدت المجتمعات نفسها في مواجهة قسرية التحولات التنموية وعسر هضمها، إلى جانب ما رافقها من إفرازات طبقية لكمبرادور محلي مسنود بجهاز بيروقراطي عالي الترهل والعبء على الدولة والمجتمع وتنميتهما، مما شكل مدخلاً للنقد والتدخل النيوليبرالي إثر توقف حقبة الحرب الباردة بشكلها الفج.

كذلك؛ في الوقت عينه كانت الرأسمالية تولد أزمات تطوير ذاتها عبر أنموذج ثالث بشكل المشروع الإمبريالي السوفياتي، الذي تطعم برؤى ومصالح لا ثورية قادت صراعها الشبيه بذلك الذي شاب البنية الداخلية للأنموذج الأخير بالتركيز على اختلاف إمكانات التوصيف الطبقي ما بين كليهما. أي إن هذا النسق الإنتاجي إنما يعبر عن ترسيم لرأسمالية بدون رأسماليين تقتصر على طغمة مكتب سياسي ولجنة مركزية وملحقاتهما، كاستبدالية طبقية لكبار الملّاك والمساهمين في السوق الرأسمالي على الطرف الآخر من شمال الكوكب.

(لا ترسلوه إلى الوظيفة، لا ترسموا دمه وساماً. محمود درويش، أحمد الزعتر 1976)

لاحقاً لسقوط الجدار واندثار السوفيات جنباً إلى جنب مع تفاقم أزمة حركة التحرر الوطني عربياً وفشلها، متبوعة سلسلة السقطات هذه، بحرب الخليج مطلع التسعينيات وإجهاض الانتفاضة الشعبية الفلسطينية في الأرض المحتلة بإحلال بومة أوسلو فوق منكبيها قسراً، وبداية وضوح التسلل النيوليبرالي للاقتصاديات العربية… هنا اختلف، بل افترق، شكل التعاطي الهيمني الشمالي تجاه الجنوب، تفاعلاً مع سكوت مدافع الكرملن وتنحيها عن مسرح صناعة العالم الجديد، إذ لا يجوز التهاون بحجم العتبة التي عبرها العالم نحو وحدانية قطب التأثير والهيمنة. كل هذا اعتمل ساحة إقليمنا/ منطقتنا منطلقاً من داخلها مدفوعاً بخارجها ومحيطها، بالترافق والاشتباك مع تعقيدات هرمية رأس المال المولّد، حيث جاء الانعكاس الأبرز لأزمة الشمال في واقع اقتصادات الجنوب بما فُرض على أسواق الجنوب وعلى شروطه التاريخية من سياسيات التكييف الهيكلي الوحيدة الجانب والانصياع أكثر – عبر التسعينيات – للموجات الارتدادية لانتكاسات «الاقتصاد المعولم» البنيوية، ولكن هنا يبقى من المحيّر للنظرة المستعجلة، وما هو واجب تمحيصه ملياً، تأصيلاً على المُعطى العالمي قبلاً، إنما يكمن في المجادلة القائلة بالكيفية الممكنة للربط بين مصالح التحرر لمن هم خاضعون ضمن السياقات الكولينيالية، والعبور بهذا الربط إلى حيز الممارسة الضد كولينيالية، وخاصةً في ظل التماهيات من القوى الرجعية المحلية لإشراع البوابات لوحش السوق النيوليبرالي.

من التبعية إلى تراكبية التبعية

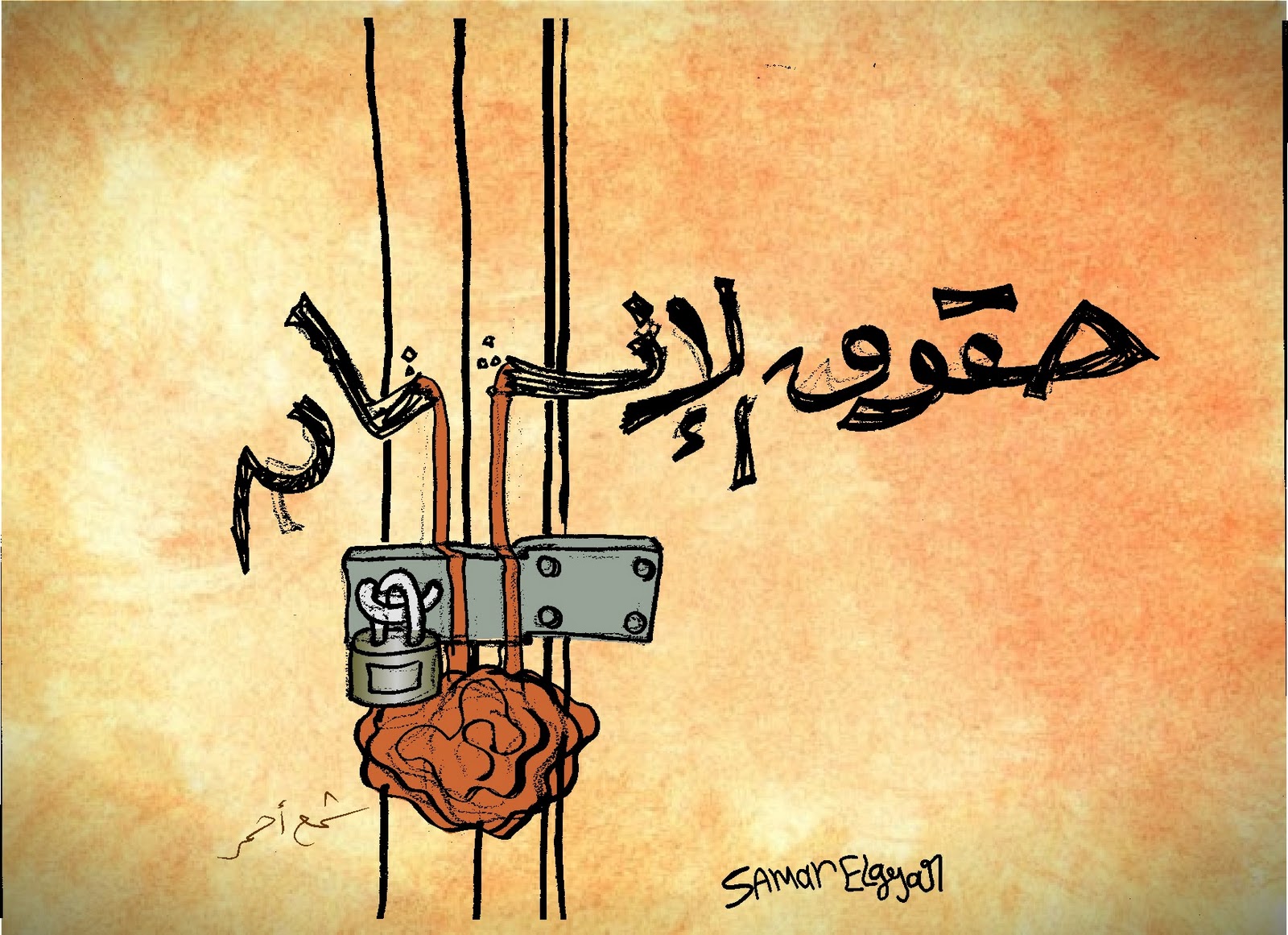

مما هو شرعي الطرح كتحدٍّ، لا كتساؤل، مجدداً ودوماً: لماذا يستشيط المشروع النيوليبرالي المعولم «المؤمرك» قلقاً وحناناً على أهل مجتمعات الجنوب ويصب جلّ خطابه الحاني للتأشير على عمق التزامه – اللاأخلاقي – بواقع تنميتهم؟ وأي تنمية هذه التي يمكن الإتيان بها إلى الشرط الهيمني القائم اتجاههم؟ بل أكثر من ذلك؛ ما الذي تحتاج إليه حقاً هذه الشعوب وما هي أولوياتها؟ وهل من المقبول أساساً تربع «نخب» مجتمعات الجنوب على «عتبة مائدة الدول الكبرى» لتكثيف ممارسة الاستمناء النظري والسياسي لقاء ما يتحصلون عليه من دفقات تمويلية؟ بكلام آخر: هل من المعقول/ المقبول تلقي شعب مستعمَر أو طبقة مضطهَدة أو أمة مغيَّبة أموال مستعمِريهم ليعمّروا سجونهم ويغزلوا أقفاصهم بسواعدهم؟ هذه هي المحددات التساؤلية التي ترسم وعي الضرورة بضرورة الوعي المحارِب لما يُفرَض بالعصا الأميركية وربطة العنق المعطرة بطرف أظافر «بريتون وود».

كذلك مما يستحق – لا بحد ذاته، إنما لمكمن خطورته – تسليط الرؤية عليه وفيه، مرتكزات ومطامح المنهجية «التنموية» الأميركية/ الاستعمارية في المنطقة العربية، التي تعمل على نهب المستعمَرين وتجريدهم ذاتهم،هذا في ظل وفرة كل الذخر الاستراتيجي الجيوسياسي للمنطقة من الدار البيضاء وصولاً لكشمير بما تحويه هذه الأرض من ثروات أحفورية في باطنها، وأحافير استحدثت بيد القوى الاستعمارية تحرسها لمصلحة أسيادها فوق أرضها. من الواضح كم تشدّد العين الأميركية واليد الإسرائيلية سعياً إلى إطالة أمد عمر مشروعها، وبناء تشابك/ تعويم اقتصادي مالي في المنطقة، خدمة لتحقيق جلّ مصالحها وتسديد نفقات بنائها وحراستها. وهنا لا مندوحة من الإقرار بمجيء واستجلاب مقولات التنمية، مفاهيمياً وإجرائياً، لانخراط الفواعل المحلية والإقليمية المهيمنة والمتباينة – بشكل أو بآخر، لهذا الحد أو ذاك – ضمن التوسع الرأسمالي وإعادة تشكيل هذا التوسع في السوق المعولم تحت مظلة الراعي الدائم، الامبريالي الشمالي.

عوداً على بدء؛ ما الذي تريده شعوب المنطقة من هذا المولد؟ هناك خياران مطروحان للتعاطي ضمن متغيرات العصر، فإما اللحاق، بما يترتب عليه من استمرارية للّهاث وللتماهي مع روح الجلاد، والاختيال بالتلاقح المُنافي لكل ما هو وليد التجربة الذاتية العضوية/ المُحارِبة، وإما الاضطلاع بمسؤولية الخيار التاريخي لبناء ما هو مغاير، أو ببناء ما هو شيء آخر، متمايز بأصالته لا بفعله فقط، ليكون في سيرورته بديلاً محلياً، إقليمياً عما هو «لحاقي» أو لنقل «تبعي». وهذا بضرورة استقلال المحلي عن حالة التبعية وبناء حالة قطع مضاد مع هذه الحالة وما تفرضه من تواطؤات. الحاجة ملحة لهذا البديل، لنقل البديل الوطني الثوري الشعبي التقدمي، ما يهم هو فكاكه العلائقي المفاهيمي من التواءات أنصاف الحلول، والموجات الاستعمارية الملطفة بمفاهيم أنسنة النقيض وتنمية الواقع المستعمَر، منتقلاً لشحذ ممارسة مغايرة لما هو «ديمقراطي» بعيداً عن منابع «الديمقراطية» البيضاء الاستعمارية المموَّلة. ليس المطلوب عملية أو مكيانزمات ديمقراطية تنسخ ما هو قائم في الشمال، نظراً إلى رفض التعاطي وإياه كشكل مثالي يحتذى به مثالاً للديمقراطيات، لكون عملية إعادة إنتاج تقرير المصير في الشمال يجري تخليقها في السوق، أي خارج البرلمان، فضلاً عن ضرورة العسف التأصيلي الممارس ببرلمانية الهيمنة أو برلمنتها. أما هنا، جنوباً، فقد أُريد لتقرير مصير الشعوب أن يُصاغ ويُتوافق عليه في بهو الفنادق المضيفة على الدوام لورش العمل ولقاءات تمكين «الشركاء»، وترشيد الاستراتيجيات و«حوكمة» فضاء/ ات العمل الأهلي، بحيث يُستثنى كلٌّ من السوق والبرلمان، على الرغم من أنهما محدّدان أبيضان للديمقراطية، بل يُؤتى بضرورات السوق ومحظورات البرلمان الشماليان ليتعسّفا بمسيرة تطور وبلورة تجربة شعوب الجنوب/ أطراف المركز. الحيّز المُتاح لصاحب البشرة السوداء ليَعبُر مُحاولة تجميلية وتمرينية على استمراء القناع الأبيض كمُتموّل أو وكيل تمويل، لا يتجاوز كونه عصا في اليد الكولينيالية للأم الامبريالية يضرب بها أبناء جلدته، وفقاً لما تمليه ارتباطات العطايا التي يمنحها جيبه وبالضرورة وعيه. هذا يحيل على جدلية المركز والأطراف وانعكاس علاقة التبعية والإلحاق من ضمنها في فضاء مجتمع المانحين والمتموّلين، إذ يمكن القول إنها، التبعية، أضحت مركبة متشابكة، بالمعنى المتقاطع مع ما صاغه فضل النقيب حول المرض الهولندي المُنتج لاقتصاد ريعي في كليّته ضمن بِنية كولينيالية مركبة. فتمثيلات المرض الهولندي شاخصة تاريخياً، وإن كان أبرزها عبر السياق الكولينيالي الجنوب أفريقي مثالاً، وكذلك السياق الفلسطيني كأبرز التجارب لتكثيف البنية الكولينيالية لتراتبية تكثيف الاستعمار الكلاسيكي وانخراطه بالاحتلال الاستيطاني جنباً إلى جنب والفصل العنصري الممنهج. وإن كان التاريخ قد تصالح إلى حد قريب مع تشوهات المرض الهولندي في جنوب أفريقيا، فهل له الحق في أن يُصالح ويُتصالح معه مجدداً في فلسطين، تماماً كما جرى التواطؤ مع الإبادة العرقية في الأرض التي قامت وشرعنت عليها كيانية الإمبراطورية الأميركية؟ الأبعد من هذا كله، أن التمويل الفيروسي النيوليبرالي، لا يُعطى إلا لجعل الفعل الاستعماري الممارسي عديم التكلفة، ويخلق منه مورد تركيم صافياً للقيمة المهيمن عليها استعمارياً، ضمن توافقية: أميركا وإسرائيل تستعمران في المنطقة والـ«مجتمع الدولي» يدفع. من أبرز الشواهد المركبة على تهيئة الفضاء المجانية للاستعمار، ما ضُخّ من ميزانيات مهولة في أرصدة أجهزة الحراسة لأجهزة أمن الديكتاتوريات العربية، ومنها مثالاً سلطة الإدارة الذاتية الفلسطينية، التي لا تتوانى في ابتداع فنون الإزاحة للعبء عن منكبي البنية الصهيونية الاستعمارية في فلسطين، لتضطلع هذه الميليشيات بالأعمال «الأمنية الوسخة» وملاحقة مكامن الخطر على البنية الأم لها، إسرائيل. فنجد الفضاء المستعمَر هنا يختص بتكثيف كولينيالي يتمتع بضراوة تاريخية جديرة بالفحص في غير مستوى يميّزها أو يمايزها دون سواها من التجارب الكلاسيكية المعاصرة للاستعمار. في المقابل فإن أشكال متلازمة الخصخصة والأنجزة – من NGOs -، كعمودي الأنجزة تجاه الجنوب، تَنُمّان عن حصر اقتصادي وحشر سياسي مغفلاً السمع لتأوهات إطاره التاريخي والاجتماعي، وبنظرة عشوائية على أي من المشاريع والرشقات التمويلية للمنظمات غير الحكومية، يتضح مدى العسف بكل خصوصية للمجتمعات المُعلَن عن تلقيها التمويل التنموي، بوحشية مطلقة من قبل مجتمع المانحين تجاه مجتمع «المستفيدين» – وفقاً لاصطلاحات مشاريع المنظمات المعنية بالذكر-.

سحب المثال على ممارسية التمويل

كلما تنامى وازداد المال المبثوث لإغاثة وتنمية فلسطين والفلسطينيين، بدا أنه من المحتوم عليهم، كما غيرهم، الغرق أكثر في الفقر، فاطراد العلاقة جلي بازدياد التمويل واستشراء التنمية وتكاثفها وارتفاع منسوب الفقر/ الإفقار. اتكاءً على صورة الواقع التمويلي فلسطينياً، يمكن اتهام، والاتهام توصيف مهذّب مُهادن هنا، مجمل الحالة التمويلية بالبراعة في خلط الأوراق المحلية، وتطعيم المحليّ بالعولمي وفقاً لما يتواطأ وسير ميكانيزم العولمي. فتدخُّل التمويل في سوق العمل الفلسطيني فرض تحولات جديرة بالتتبع، لما لها من مركزية في إعادة صياغة بنية النمط الكولينيالي عبر علاقات الإنتاج التمويلي/ شبه الريعي، أي بمعنى تحقيق إزاحة في علاقات الإنتاج الطبيعية المتصلة بواقع إنتاج «فوق» كولينيالي في فلسطين، ارتبط بالنشاط الزراعي بشقيّ أهمية موقعه الإنتاجي ورمزيته في حقل الصراع السياسي. سوق الزراعة هذا ضُرب في غير مفصل بفتح سوق العمل الصهيوني أمام العمال من الضفة الغربية وقطاع غزة بعد هزيمة حزيران 1967، وما شمله هذا الفتح من تحويل قسري للفلاحين إلى عمال مياومة رافقه إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الصهيونية، وهذا ما لم تتفرد ببراعة إنفاذه الحركة الصهيونية، إنما يأتي كميكانيزم رديف ضمن سلة الآليات الاستعمارية المختصة بقلب القواعد والبنى الإنتاجية في مجتمعات الجنوب والمجتمعات المستعمَرة، وذلك باستهداف الإنتاج المحلي، سواء الحرفي بمزاحمته بالمنتج المعولم المستورد، أم في إطار الإنتاج الزراعي الذي يجري استهدافه بضربه وإضعافه ضمن آليات المنافسة في السوق، أو حصر الإنتاج ضمن خطوط ما تفرضه حاجة السوق الشمالي كمثل تحويل زراعة الخضروات في قطاع غزة (اللازمة للأمن الغذائي المحلّي) إلى إنتاج الورود (الضرورية للمزهريّات الأوروبية بموازاة تجويع القطاع).

ترافقت هذه التحولات مع ظاهرة تحويل طبقي فريدة من نوعها بوضوحها، كتمثيل على عملية إنتاج النخب وصياغة خطابها كما مشاريعها وهمومها وشكل المعرفة التي تنتجها هذه النخب ومثقفوها، وهنا نقصد نشوء طبقة الياقات المأنجزة، التي دلفت من سيمات العمل الوطني الثوري ورديفه من العمل الأهلي الطوعي والاجتماعي الحزبي، إلى التبختر بعراقة الـCV وسنوات الخبرة وتعدد حقول الممارسة في المنظمات غير الحكومية المحلي منها والعولمي، وكمّ المشاريع التي انخرط فيها صاحب المؤهلات. انبثقت هذه الطبقة/ الفئة الناشئة من رحم تجربة مناضلي اليسار السابقين، الذين لم يُقَصّروا التحاقاً بعجلة النيوليبرالية ليفرزوا ذواتهم كفواعل ومثقفين ليبيراليين ديمقراطيين بيض، فأُهدرت جل الطاقة المبتغى توظيفها أهلياً في استجلاب التمويل وخط المشاريع الممولة، منبهرة بمكافأتها على الدور الكمبرادوري المستحدث لها باليورودولار التمويلي كأجور شهرية خيالية لا تُقارن بواقع سوق العمل المحلي ولا حتى بإنتاجية متلقيها، مما مثّل أُسّاً مركزياً في تخليق نمط حياتي جديد لهذه النخب المستحدثة توائم وتتفاعل مع التحولات التي تفرضها القوة المهيمنة على تجارب مجتمعات الجنوب، على غرار خلق فضائات مستعمَرة ما بعد استعمارية تحتلّها الوكالات الأجنبية للملبوسات والمركبات والمطاعم والفنادق وخدمات الرفاه العديدة الأخرى. وبالغ الأسى أن هذه النخبة ذاتها هي جملة جمهور حقوق الإنسان والديمقراطية، وفقاً للمنطق والتصور الغربي الأبيض، وهي التي تذود عن أجندات المانحين وتجهد في ترسيخ بذور مشاريعهم وقطاف ثمرها لتقديمه ولائم جديرة بموائد مُمَوّليهم، وتغيب عن بالهم حقيقة أن التطور وليد الذات، ولا ينتج عن محاولات اللحاق بالسراب، سواء كان ذلك بالقروض البنكية أو بالمشاريع المُمَوّلة، أو بالمال السائب المُوَظّف لخلق وصياغة الفضاء كمُتَخيّل مُغاير لما هو عليه في أرض الممارسة.

من هنا يمكن الحديث عن مدى تدخل مال التمويل في المشهد الثقافي للمجتمعات، وترويج ما يراد به استدامة الهيمنة وإعادة إنتاج القبول بما هو قائم، عبر مشروعات ومِنَح يجري تقديمها إلى منتجي الفن والفكر المهادن، الضبابي، وغير المتسق مع سياق تطور تجربة مجتمعاته. ويجري إحكام الربط بين النخبة المُنتَجة عبر هذا المال، وتوظيفها كمتاريس داخلية في مجتمعاتها تسهم كحربة متقدمة في قتل تطور المُعطى الثقافي المحلي ومحاصرة تجربة الإبداع في التفاعل مع تراث المجتمعات والتقدم بها نحو حداثة وليدة تجربتها من جهة، ومناهضة للاستعمار والهيمنة من جهة أخرى.

كذلك يتبدى واقع عمل المنظمات غير الحكومية وتمويلها، دافعاً لبت القول حول «المجتمع المدني»، كمقولة أخرى تُوظّف عربياً وجنوبياً خارج سياق تطورها العضوي، اتكاءً على أزمة تفاعل المجتمع المدني الاصطلاحي والممارساتي عربياً، إضافة إلى تراكبية الاستعمار والتمويل الغربي المؤشر على تفاعلها في سياق التعاطي مع مثل هذه المقولة، فالقول حول المجتمع المدني إنما يرتبط جوهريا بواقع المواطنة والبنى السياسية الناظمة لحياة المجتمع في تعبيرها عن مطامحه ومصالحه كحيز للصراع الطبقي، فلا يمكننا النظر إلى جملة المنظمات غير الحكومية كفواعل وأعمدة لمجتمع مدني تخوض صراعاً باتجاه السلطة أو معها بقدر ما هي تعبير عن وكالات تمويلية استعمارية، وساحة تتكثف فيها التناقضات الاستعمارية والطبقية ليُعاد إنتاجها كأدوات هيمنة. ولا يمكن التعويل على شاكلة هذه الفواعل لتكون رافعة حراك أو حركة اجتماعية حقوقية وطنية، لأنها تُمثّل مُتَنفّساً لمرجل تزاحم التناقضات الطبقية في المجتمع الرأسمالي، يُنقذ النظام من حالة الانفجار بتلطيف شكل وجوده في قشوره.

ومنتهى القول: دون الارتكاز على ما في الذات ولها، ما فيها من إمكانات ذاتية مستقلة يكفل توظيف الكرامة في الممارسة، والاتساق الأخلاقي في التنظير، وما لها من حقوق طبيعية شرعية بشرعية الوجود لا بشرعية القوانين الدولية والأجندة التمويلية، لا مخرج للنهوض باتجاه إعادة بناء حالة وطنية ثورية تقدمية تشتبك وتتفاعل مع جل قضايا شعوب المنطقة والعالم ومضطهَديهما وتبني قطعاً مقاوماً للآلة الإمبريالية وأدواتها.

* كاتب فلسطيني

(هذه الورقة هي إحدى وثائق «مسار تحرّري»

http://taharruri.net/)