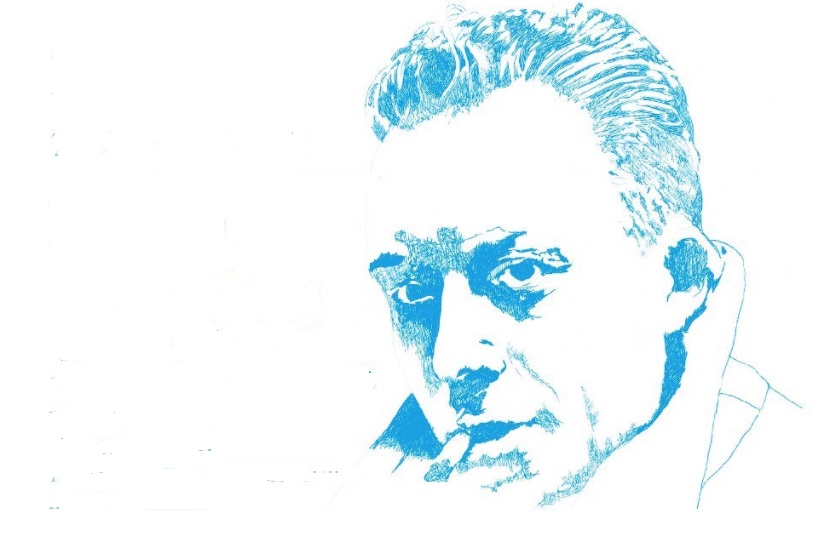

الثورات العربية والاستشراق عند إدوارد سعيد

الحاج ولد إبراهيم

عندما يتابع المرء أخبار الثورات العربية -سواء في وسائل الإعلام العربية أو الأجنبية- يدهشه كيف أن إدوارد سعيد ما زال حاضرا في مركز تحليلات تلك الأخبار. يحتاج المرء فقط أن يأخذ في اعتباره حجج إدوارد سعيد الصادقة حول المواضيع المتصلة بهذه الأحداث وفي مقدمتها أفكاره عن الديمقراطية، الحرية، الحداثة، التنمية، الهوّية، الإسلام، العرب، وسائل الإعلام وما شابه ذلك.

الثورات العربية والخطاب الاستشراقي

من جانبي، تذكرت إدوارد سعيد عندما رأيت جون ألترمان يتحدث عبر قناة الـ”سي إن إن” CNN في برنامج عن ما وراء الحدث محللا وجهة نظره عن الأوضاع في تونس، بعد ساعات قليلة من هروب الرئيس زين العابدين بن علي.

تم تقديم ألترمان في قناة “سي إن إن” بوصفه خبيرا بشؤون الشرق الأوسط، وهو لقب مستعار يُمنح من قبل جامعات نيو إنغلاند للمستشرقين الجدد في عصرنا الحالي. يعمل ألترمان مديرا وزميلا باحثا لبرنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية (CSIS)، وهي مؤسسة بحثية أمريكية تزود المسؤولين الأمريكيين بتحليلات استشارية للتعامل مع القضايا الإستراتيجية في الشرق الأوسط.

كان مقدم البرنامج مايكل هولمز قد طرح على ألترمان سؤالا نموذجيا عن كل ما يحدث في هذا الجزء من العالم، سائلا إياه عن مدى ما يمكن التنبؤ به في تلك الرقعة الجغرافية من المعمورة. وكما هو معروف في الثقافة الغربية فإن السمة الأساسية التي تميز هذه المنطقة في السرد الاستشراقي هي عدم القدرة على التنبؤ بمواقف وسلوك الناس الذين يعيشون فيها، لأن القدرة على التنبؤ هي عرض من أعراض التفكير العقلاني والمنطقي، وبطبيعة الحال فإن التفكير المنطقي والعقلاني هو أبعد ما يكون عن عقلية الشرق، على نحو ما تذهب الرؤى الاستشراقية.

طرح مايكل هولمز على ألترمان سؤالا عما إذا كان قد توقع حدوث شيء مثل هذا بتلك الطريقة السلمية والحضارية. كانت الإجابة نموذجية كما كان السؤال، حيث لم يخيب خبير الشرق الأوسط توقعات مضيفه أو محاوره، مجيبا بأنه ما كان له أن يتوقع ما جرى وبهذه الطريقة.

لم تكن إجابة ألترمان مثيرة للدهشة على الإطلاق بالنسبة لي أو لأولئك الذين هم على بينة من الصور الملفقة بشكل صارم حول هذه المنطقة وشعوبها في العقل الغربي. وفي ظل وجود آلاف من السرديات الشرقية عن الشرق ككيان جغرافي وسياسي وثقافي فإن العقل الغربي لا يمكنه قبول فكرة أن هذه المنطقة يمكنها الوقوف خلف أي شيء إيجابي أو مفيد، وهو ما يحفظ الصورة التقليدية القبيحة عن هذه المنطقة ذات النهج الغرائبي أو الإرهابي. فعلى مر التاريخ، تم نقش مكان لهذا الإقليم الجغرافي في العقل الغربي على أنه “مكان للرومانسية، والكائنات الغريبة، وذكريات الصيد، والمناظر الطبيعية، والتجارب الرائعة” (Said, 1978, p. 01).

المناسبة الثانية التي تذكرت فيها إدوارد سعيد في هذا السياق كان بعد أن شاهدت تقريرا مصورا قصيرا على موقع النيويورك تايمز. كان المتحدث في هذا الفيديو توماس فريدمان، الصحفي اليميني في صحيفة نيويورك تايمز. على المرء أن يتذكر أن فريدمان معروف بكونه يهوديا صهيونيا ومن أشد المؤيدين لإسرائيل التي يعتبرها الدولة الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط؛ وهو مشهور أيضا بدفاعه الشرس عن إسرائيل والسياسة الخارجية الأمريكية والنظر إلى إسرائيل باعتبارها الحليف الجيوستراتيجي الأول في المنطقة، وبأنها جزء لا يتجزأ من “العالم الحر”.

بالنسبة لإدوارد سعيد، فإن توماس فريدمان هو خصم تاريخي للشعوب العربية إن لم يكن عدوها الأول. ولمن لا يعرفه، فإن السيد فريدمان مشهور بتشويهه المتعمد وتعليقاته العنصرية ضد العرب. في هذا الصدد يقول إدوارد هيرمان المؤلف المشارك مع نعوم تشومسكي لكتاب “صناعة الإذعان” إن “فريدمان يتعمد تشوية سمعة العرب وصفاتهم العاطفية بانتظام، ويلصق بهم صفات الحماقة، والعداء للديمقراطية والتحديث”. يرى إدوارد سعيد أن فريدمان ليس سوى “معتوه/موهوب” وتلميذ جيد “للمستشرقين القدامى المحترفين أمثال برنارد لويس” كما وصفه سعيد في مقالته الشهيرة “الحياة بطريقة عربية” . فحوى الاستشراقية في أعمال فريدمان سافرة بالنسبة لمن يتبع كتاباته المثيرة للجدل في القضايا المختلفة. كما وصفه نعوم تشومسكي باعتباره بوق من أبواق جميع الحروب الأمريكية التي نشبت في المنطقة خاصة بعد أن أشاد فريدمان بالقصف الإسرائيلي الإجرامي للمدنيين العزل في غزة مشيدا بما قامت به إسرائيل من “تلقين” سكان غزة درسا مهما.

وأخذا كل ما سبق في الاعتبار، يصبح من المثير جدا البحث عن مثل هذه الأصوات خلال هذه اللحظة الحاسمة في تاريخ المنطقة، وكان هذا مصدر قلق كبير في ذهني عندما كنت أتابع الثورات العربية وتغطيتها في وسائل الإعلام الغربية. أردت حقا أن أرى السيد فريدمان وحفنة من المحافظين الجدد الذين هم من أكثر المنتجين والمستهلكين الحقيقيين لكل الأفكار الاستشراقية السياسية والثقافية على حد سواء. تمنيت بصدق أن أقابل كل من برنارد لويس، صمويل هنتنغتون، فرانسيس فوكوياما، فؤاد عجمي، ريتشارد بيرل، ودانيال بايبس، وتشارلز كراوتهامر… وعددا لا يحصى من المنظرين ذوى التوجه اليميني، من صحافيين وسياسيين، فقط لأقول لهم أهلا بكم في أجواء استشراقية جديدة.

الربيع العربي.. وتبادل الأدوار بين التلميذ والمعلم

أدركت أن هؤلاء الناس أصبحوا صامتين ومكتومين بواسطة الأصوات العالية لثورة الياسمين في تونس، وحركة الخامس والعشرين من يناير في مصر، والسابع عشر من فبراير في ليبيا وباقي الحركات الثورية في العالم العربي. ولكن نعود لـ”شريرنا” توماس فريدمان، من المثير للاهتمام أن نرى موقفه تجاه تلك الأحداث في المنطقة. المثير أن مواقفه يمكن أن تصنف مع كل من أنصار الجناح اليميني ومنظري صدام الحضارات. وغني عن البيان أنه يتشارك مع برنارد لويس وأتباعه في امتلاك قدر كبير من الآراء العنصرية والفوقية حول الشرق الأوسط وشعوبه.

في الخطاب البلاغي لهذه المدرسة، تحضر اتهامات جاهزة مثل العنف، والإرهاب، والرجعية، والعداء للحداثة والديمقراطية باعتبارها قيما غربية، ويقدم كل ذلك كخصائص حقيقية لهذا المكان من العالم. في الفيديو السابق الإشارة إليه، كان فريدمان يغطى النسخة الأردنية من الثورات العربية في الرابع من فبراير/ شباط 2011 في يوم ممطر في وسط عمّان. كان الفيديو قصيرا جدا، حوالي 90 ثانية. غير أن وصف فريدمان للاحتجاجات كان حماسيا واحتفاليا. حيث استخدم كلمات مثل الديمقراطية، التغيير، الإصلاح، الحرية، والكرامة.

في الحقيقة، لقد وجدت فريدمان غريبا للغاية ومعبرا جدا في نفس الوقت. لقد قلت لنفسي “يبدو أن الرجل يتعلم أشياء جديدة من منطقتنا”. لقد أصبح هو متلقي الدرس ونحن المعلمون، لقد تغير الوضع لأول مرة. نعم، إنه يتعلم أن الناس في هذا الجزء من الكوكب لديهم أحلام وتطلعات لأنفسهم ولأطفالهم، لتحقيق ما حرموا منه لعقود، إن لم يكن لعصور. قلت لنفسي إن الرجل يقوم بتصحيح جزء من الصورة المشوهة عن عالمنا العربي التي رسمها هو وزملاؤه وحرضوا العالم عليها. هل صار فريدمان يتعلم أن هناك أولويات عديدة نهتم بها عدا التفكير في كراهية الغرب والحنق عليه.

عندما رأيت المقطع القصير للسيد فريدمان، تذكرت كل هؤلاء، القدامى والحاليين من المستشرقين. تذكرت فريدريك شليغل، إرنست رينيه، جوستاف فلوبيه، جيرار دي نيرفال وغيرهم. تخيلتهم صامتين ومكتومين بأصوات التونسيين، المصريين، الليبيين، الأردنيين، السوريين، المغاربة والموريتانيين. تخيلتهم يسألون بدهشة أسئلة وجودية مثل “ماذا يحدث للشرق، شرقنا؟” ” ماذا حدث لرومانسيته وغرائبيته؟” تخيلتهم وهم في حالة حداد وأنين وخسارة جوهر الشرق والعقلية الشرقية التي خانت كلا من قصصهم الوهمية، ورواياتهم الرومانسية، ولوحاتهم الهزلية.

تخيلت كوتشوك هانم وهي تصفع جوستاف فلوبيه وتنهره بالكف عن روايته السخيفة عن المرأة الشرقية الشهوانية لسهلة الانقياد. تخيلت “نساء الجزائر” يحبسون إيوجين دولاكروا في قصر الحريم ويجبرونه على رسم صورة مغايرة للمرأة الجزائرية قبل أن يطلقوا سراحه. واستمر بي الخيال حتى انتهيت إلى صديقنا فريدمان، في وصف المشهد غير المعتاد والرائع (بالنسبة له) في ميدان التحرير، بعد ثلاثة أيام من تقريره عن عمان. وقبل أيام من الاستقالة القسرية لصاحب المعالي، حسني مبارك، قال فريدمان “… هذا أكثر شيء مهم رأيته على الإطلاق، هذا أحد أصدق التعبيرات العربية، إنه صراع الأمل، الإحباط، الثقافة، والهوية، إنها تعبيرات أصدق مما رأيت في أي مكان آخر.. ها هي مصر الحقيقية بكامل غضبها، شغفها وأملها تتدفق هناك فقط… وأي سياسة واقعية يجب أن تأخذ هذا الواقع المصري الجديد في الاعتبار. أي سياسة نتبعها في الشرق الأوسط بوسعها الآن أن ترتكز على هذا الواقع الجديد في ميدان التحرير” يا له من تغيير؟

هذه اللحظة في التاريخ العربي هي لحظة مميزة من وجهات نظر عديدة؛ سياسية، وجودية، ثقافية، تاريخية وهكذا. تجلب هذه اللحظة تساؤلات عديدة محملة بإجابات كثيرة، تثير تساؤلات عن الديمقراطية، الحرية، الإصلاح السياسي، المطالبة بالهويّة… الخ. لا أحد يستطيع أن ينكر -بما في ذلك أولئك المعنيين بالقيام بذلك- دلالة وأهمية تلك الثورات في العالم العربي.

الثورات العربية تعيد الاعتبار لأطروحات إدوارد سعيد

الثورة -كما يتم تعريفها في قاموس شامبر الموسوعي للغة الإنجليزية- هي “تغيير شامل وجذري بعيد المدى في طرق التفكير وفعل الأشياء.” نعم هي كذلك، فقد ثار الناس في العالم العربي ضد الأنظمة الفاسدة والراكدة لأنهم ينشدون التغيير الشامل الجذري بعيد المدى الذي وُصف في هذا التعريف. ثاروا لأنهم شعروا بالخيانة والغدر من قبل الأنظمة السياسية التي تتراوح من ممالك وهمية إلى جمهوريات استبدادية مزورة أو ما يعرف بـ “الجمهوريات الملكية” repubchies أو Jumilikiyate”، وهو مصطلح ابتدعه الناشط المصري الليبرالي سعد الدين ابراهيم لتصوير الاختراع العبقري للحكام العرب في أنظمة الحكم الذي يقوم على المزج بين النظامين الملكي والجمهوري. هكذا ثارت شعوب العالم العربي لأنهم وجدوا أنفسهم قد تركوا خارج مضمار سباق التاريخ الإنساني. ثاروا ليخبروا الآخرين أنه لا يوجد استثناء في تطلعات الإنسان للحرية والكرامة الإنسانية.

حجتي في هذا الصدد أن تفكير إدوارد سعيد عن الشرق الأوسط، الشرق القديم، يبد حقيقيا وتنبؤيا لدرجة كبيرة. حجة سعيد هي أن البشرية جمعاء تتشارك في نفس الطموح والأمل في الحرية. لقد ثبتت صحة الحرية والكرامة الإنسانية بواسطة تلك الثورات التي اخترقت الإمبراطورية الاستعمارية من موريتانيا غربا وحتى سلطنة عُمان شرقا. لقد كان اتساع وانتشار تلك الثورات هو الأمل الذي طال انتظاره بقرب حلول لحظة تاريخية بشر بها إدوارد سعيد.

لعل تلك الثورات هي أحسن إهداء لإدوارد سعيد بعد مرور سبع سنوات على رحيله. إن هي إلا لحظة تاريخية دقيقة نتذكر فيها دفاع إدوارد سعيد الحماسي عن تلك المنطقة وسكانها. بدون أدنى شك، فإن هذه الأحداث العظيمة هي الأكثر عفوية وردود بليغة على وصم العرب بالشيطنة، والتشهير، والتشويه، والتحريف الذي مورس على مر التاريخ وفي وقتنا المعاصر ضد العرب والمسلمين عن طريق خطابات المستشرقين القدامى والحاليين. ما علينا إلا أن نقر بأن تلك اللحظة في التاريخ العربي سوف تجبر آخر من تبقى من المستشرقين على قيد الحياة على الاختفاء لأن السحر والجمودية في التاريخ الشرقي لم تعد صالحة لكي يتخذوا منها مادة للبحث.

الاستشراق كظاهرة معرفية هو عمل غربي خالص خلق صورة غير صحيحة، اختزالية، ومشوهة عن الشرق وشعبه وترك جذورا متراكمة ثقافيا، وأكاديميا اعتمدت عليها معظم المؤسسات التي غزت العقل الغربي عن الشرق والشرقيين. ونواجه في الخطاب الاستشراقي دوما صورة عميقة الجذور تقول إن ثمة “فرقا وجوديا قائما بين الطبيعة الجوهرية للشرق والغرب، مع تفوق الغرب بشكل حاسم على نظيره الشرقي. ومن المفترض في هذا الخطاب الاستشراقي أن المجتمعات الغربية -وما يرتبط بها من ثقافات ولغات وعقليات- هي في الأساس متفوقة بطبيعتها عن تلك الشرقية على نحو ما يذهب إدوارد سعيد بقوله إن “جوهر الاستشراق هو التمييز المتأصل بين التفوق الغربي والدونية الشرقية…”. كما يذهب روديارد كبلنغ في قوله المأثور “الشرق شرق، والغرب غرب، ولا يلتقيان”. وفي مثل هذه الاتجاهات الدوغماتية يبقى الشرق فقيرا مجمدا وخصما أبديا للغرب، كما أن له وظائف متضاعفة في انتشارها عند قضايا الثقافة والهوية والسياسة.

وبسبب تلك الاختلافات الأساسية والجوهرية بين الكتلتين، ينبغي أن يكون هناك أيضا اختلافات معرفية ترى أن هذا النوع من الأدوات المفاهيمية، والفئات العلمية، والمفاهيم الاجتماعية، ووصف الفروق الأيديولوجية والسياسية وتوظيفها من أجل فهم المجتمعات الغربية والتعامل معها لا تزال قائمة، من حيث المبدأ، وغير ذات صلة، وغير قابلة للمقارنة مع تلك الشرقية”. ولعل هذا التصنيف الوحيد والمحتقن هو المرجعية الأكثر خصوبة للتحزبات والنقاشات الجدالية كتلك التي ذكرتها في وقت سابق، والتي قدمها برنارد لويس، صمويل هنتنغتون، دانيال بايبس، وريتشارد بيرل…. الخ.

على نفس المنوال نجد اثنين من الأصوات الاستشراقية الحديثة التي أكدت على التصريحات المماثلة عن الاستبعاد والتمييز العنصري بين الهويتين، الغربية واللاغربية، أو الغرب في مقابل باقي العالم. وفي أحد الجدالات الاستشراقية الشهيرة نجد برنارد لويس يعلمنا أنه “في تفسير الظاهرة السياسية الإسلامية ليس دقيقا اللجوء إلى تلك اللغة التي تفرق بين ما هو يميني ويساري، تقدمي ومحافظ، وغيرها من المصطلحات الغربية… فالأمر هنا أشبه بتحليل مباراة كريكيت بواسطة مراسل بيسبول”. وفي تشبيه سخيف مشابه يمضي بنا مستشرق آخر من أمثال هـ. أ. ر. غب فيقول إن تطبيق “سيكولوجية وآليات المؤسسات السياسية الغربية لحالات آسيوية أو عربية لهو أقرب إلى أفلام كرتونية للأطفال كتلك التي تنتجها والت ديزني”.

الحالة الأخيرة التي قابلتها خلال متابعتي لهذه الأحداث تتضح من المثال المقبل. ففي 29 مارس/ آذار 2011، وعلى شاشة “سي إن إن” قدم بيير مورغان في برنامجه “هذه الليلة” مناقشة لخطاب الرئيس أوباما عن الأزمة الليبية. كان ضيوف الحلقة كل من بيل ريتشاردسون السفير الأمريكي السابق لدى الأمم المتحدة، وديفيد ترومب، الملياردير الشهير والمرشح الجمهوري المحتمل للرئاسة وفؤاد عجمي، أحد أبرز المؤيدين المفوّهين للحرب على العراق.

دافع أوباما عن التدخل الأمريكي في ليبيا زاعما أنه من الخيانة للإنسانية أن نتخلى عن مساعدة من يحتاجون للمساعدة. لم يكن الشيء المثير للاهتمام هنا تلك النبرة التحررية والإنسانية في خطبة الرئيس أوباما بل في رفض ديفيد ترومب لتلك الحجة. وقال بلهجة مستنكرة إن قتل المدنيين في “ليبيا ليس من شأننا، نحن هنا نخوض الحرب الخطأ”. وأضاف “سوف نربح بالتأكيد ولكن يجب أن نسأل أنفسنا سنربح من أجل من. ليست لنا أية اهتمامات اقتصادية في ليبيا، الصين لها تلك الاهتمامات، لكن ذلك لا يوجب علينا التدخل هناك”، الكلمات تعبر عن نفسها هنا أيضا.

وعندما دمرت أمريكا دولة كاملة مثل العراق تحت ذرائع غامضة وزائفة بامتلاك أسلحة دمار شامل، كان الأمر على ما يرام. ولكن عندما تم إطلاق صواريخ كروز لإيقاف مرتزقة القذافي عن قتل المدنيين العزل، لم يكن ذلك صوابا، ولم يكن مهما للأمريكيين، لأنه ليس لهم مصالح هناك، ما دامت شركات النفط الأميركية لا تستفيد من أكبر حقول بترول إفريقيا التي تمثلها ليبيا، يا له من منطق انتقامي وغير إنساني؟

وفي مقابل لغة الرجعية والتحدي التي ميزت كلا من صانعي السياسات ومستشاريهم من المستشرقين نجد أنفسنا أمام فلسفة إنسانية وتصالحية بواسطة إدوارد سعيد وغيره كثير من نقاد الاستشراق الوجودي وما تستند عليه تلك الرؤى الاستشراقية من أسس إمبريالية وتصادمية. وفي حقيقة الأمر، أكدت الثورات الشعبية التي تنتشر مثل النار في الهشيم في العالم العربي ما ذهب إليه إدوارد سعيد من رفضه للقول إن القيم الإنسانية (كقيم الاستقلال، الحرية، والديمقراطية) قيم قاصرة على الفكر الغربي.

كان سعيد قد جاء بأطروحة معكوسة تماما ترفض وتحارب الفكرة السابقة التي تدعي أن التاريخ يحتفل بالنجاح الذي يحققه جنس واحد، أو ثقافة أو دولة واحدة، غربية طبعا في هذه الحالة. إن اللحظة الثورية التي يعيشها العالم العربي أتت لتثبت حجة أخري لسعيد عندما قال إنه لا توجد حضارة أو ثقافة بدون آليات الإصلاح الداخلي التي يمكن أن توفر للناس خيارات بديلة تتجاوز الأحداث الرسمية وأشكال التيار السائد عند المستويات السياسية، والاجتماعية، والثقافية. ففي محاضرته عن “أسطورة صراع الحضارات” يذهب سعيد إلى أنه “بوسع أي فرد لديه حد أدنى من الفهم عن كيفية عمل الثقافات حقا، أن يعرف ما الذي تعنيه الثقافة، وما تمثله لأبنائها وأعضائها المنتسبين لها، كما يعلم ذلك المرء حتما مدى الجدال والخلاف الذي تمثله حتى في تلك المجتمعات غير الديمقراطية. وبالإضافة إلى التيار الرئيسي أو الثقافة الرسمية، هناك تيارات أخرى غير تقليدية أو معارضة وبديلة، إن لم تكن مهرطقة، تحتوي على العديد من الموضوعات المناهضة للسلطوية، والتي تمضي بشكل مكمل لقضايا الثقافة الرسمية. وفي ظل ذلك، فإن أي ثقافة عالمية كبرى أخرى [كثقافة العالم الإسلامي] تحتوي في داخلها على مجموعة متنوعة مذهلة من التيارات والتيارات المضادة.

وربما أذهب في القول إلى أن الموقف الثوري العربي واسع النطاق يمثل حالة من التساؤل والتشكك تجاه السلطة العتيقة التي تميز عالم ما بعد الحرب في كل من الشرق والغرب. فمن الناحية السياسية، يبدو هذا الموقف خارج نطاق التيار السائد، وأن الأغلبية الصامتة التي جلبت هذا التغيير لا يمكن التنبؤ بأفعالها. ومن هذه الآليات الداخلية التي حققت نجاحا لم يحققه جورج بوش ومستشاروه من صقور المستشرقين المتسلحين بطائرات بي 52، و إف 16، وإف 15.

لكن هذه المهمة الحضارية المعاكسة لا تزال تحت التهديد إن لم تلق العناية الكافية من الرصد ويتم تطعيمها بالتفكير الحكيم والثاقب من قبل العقول الخلاقة كتلك التي كان يمتلكها مفكرون من أمثال إدوارد سعيد. وفي تلك اللحظة الفارقة في تاريخ العالم العربي، كان لدى سعيد الكثير الذي كان بوسعه أن يعلمنا إياه عن الملابسات التي سنجابهها في خضم الأحداث الجارية والمقبلة. ولعل أولى نقاط الدرس الذي كان سعيد سيقوله لنا هو أن نكسب التحدي وننجح في تلبية التزاماتنا بتحقيق تغيير حقيقي. ولو أن بوسع أحد أن يأتينا اليوم بكلمة من الكلمات الحكيمة لإدوارد سعيد من قبره في جبل لنان الذي يضم رماد رفاته، فربما يأتينا بشيء على شاكلة ما يلي:

“أعزائي المواطنين، اليوم يملأني الفخر بكم جميعا، من موريتانيا حتى عُمان. لقد سمعت أصواتكم. رأيت قبضات أياديكم القوية والمتلاحمة معا، وشممت رائحة دمائكم المقدسة. لقد خدعتم أعدائكم الذين جادلوا بأنكم أجساد خاملة وصامتة من الماضي. لقد أدخلتم السعادة على أصدقائكم الذين آمنوا في الشرق بحكمته، ورؤيته، وسحره، وبراعته. لقد حققتم العديد من الأشياء ولكن الطريق إلى الديمقراطية طويل وصعب. هناك أيضا العديد من القوي التي لا تتمنى لكم النجاح. سواء كانوا من أمثال المخضرم برنارد لويس أو المجادل هنتنغتون أو آخرين لم يكشفوا عن أسمائهم، إنهم صامتون منذ اليوم الأول الذي أشعلتم فيه ثورتكم.. اتركوهم على خرسهم، صم، بكم، عمي، كما كانوا وكما يجب أن يكونوا. صدقوني أيها المواطنون الأعزاء، إذا نجحتم في تحمل التحدي، إذا نجحتم في تدمير البنى التحتية للاستبداد والفساد، إذا أكملتم الطريق المبارك الذي عُمد بدمائكم المقدسة، يمكنكم أن تضعوا نهاية لمسيرة المستشرقين.

قبل أن أغادر عالمكم، أعلنت للمرة الأخيرة أنني أكن تقديرا كبيرا للقوى والمواهب العظيمة التي يجب أن تكافحوا من أجلها لتحديد هويتكم ومصيركم. واليوم، استطيع أن أرى لنفسي أنني لم أكن مخطئا في تقدير تلك القوى التي بحوزتكم. لم تكن رؤيتي وتوقعاتي نبوءة كما سيقول البعض منكم لكنني رأيت علامات هذه اللحظة التاريخية في العديد من التفاصيل التي أغفل عن رؤيتها أصحاب التفكير الضحل والتبسيط المخل ممن روجوا لأكاذيب صدام الحضارات ونهاية التاريخ بدلا من التحليل الدقيق الذي يمكنه أن يساعد في تقارب الشعوب واكتشاف المشتركات الجمعية والمصير المشترك للبشرية جمعاء.

أستطيع التنبؤ بهذه اللحظة الكريمة من تاريخ البشرية بسبب قناعتي الأعمق أن الرجال يصنعون تاريخهم والتاريخ يمكن أن يُصنع، أو لا يُصنع، يُكتب، أو لا يُكتب من قبل رجال ونساء على حد سواء. قلت ذلك بسبب إيمان حقيقي بعدم استبعاد أي دولة، وأي ثقافة أو أي عرق من قدرته على صنع التاريخ. وسوف أرجع هنا لبعض الكلمات الإفريقية الحكيمة التي لا أمل من الاستشهاد بها. والأبيات هي للشاعر “إيميه سيزير” من جزر المارتنيك (في البحر الكاريبي) والذي أكن له الإعجاب والتقدير.

يقول سيزير “إن عمل المرء ليس إلا سوى نقطة البداية، ويبقى اقتحام كل أشكال العنف المتجذرة في خبايا ما يحيط بنا من شغف، وليس بوسع جنس واحد أن يمتلك احتكار الجمال، والذكاء، والقوة، وهناك دوما مكان يمكن للجميع أن يلتقوا فيه في محفل النصر”.

الحاج ولد إبراهيم – باحث موريتاني في علوم الاتصال والإعلام

الجزيرة