اللجوء السوري: رحلة العذاب والكشف من اليقين إلى الممكن/ علا شيب الدين

إلى جانب مآس كارثية لحقت بملايين السوريين، فأخذت المدائن الثائرة تقفر منهم واحدة في إثر واحدة، حين هربوا غرباً وشرقاً وشمالاً وجنوباً، داخل البلاد وخارجها، سعياً وراء البقاء؛ في الإمكان رصد ملمح لهذا التشرّد ربما يكون مفيداً معيناً على مواصلة الحياة بالنسبة إلى البعض، أو المحافظة على ما تبقّى منها بالنسبة إلى البعض الآخر.

حال مَن بات لاجئاً بعد إحراق مدينته وإفناء بيته، قد تشبه حال العشب. حال الامتداد الأفقي والاتساع، ملء الفراغات، اللاتجذّر، التدفق من أي نقطة، من أكثر الأمكنة ضيقاً حتى، قد تتسع معه فضاءات العقل والقلب، وينعتق الروح من أصولية الأشجار ذات الاتجاه الواحد، العمودية، التمسمر في المكان، الذاكرة المزدحمة المثقَلة، والخطّية الممثَّلة في بداية – نهاية، محددتَين تحديداً صارماً، يضيق بينهما العقل والصدر.

وحيث أن العشب معلّم طبيعي للأخلاق، الحرية، التنوع، الكونية، فإن التاريخ معلّم ما لا يحصى من حِكَم، منها: أن إحراق مدينة من المدائن، لا يكون في جميع الأحوال من الكوارث الأبدية التي تُبتلى بها. انطبق هذا على كثير من المدائن التي أُحرقت في سالف الأزمان، ثم عادت ونهضت وازدهرت وتعمَّرت. وقد ينطبق الأمر نفسه على المدائن السورية التي أحرقها الأسد وشبّيحته إخلاصاً لشعارهم “الأسد أو نحرق البلد”. يوماً ما، قد يعود اللاجئون السوريون إلى مدائنهم الأم، يضعون فيها غمار تجارب عاشوها في رحلة اللجوء، قد تكون صقلتهم بما يكفي لتعميرها من جديد. يحيون في مدائنهم فعلاً ونبضاً، مشاعر “حب المكان” التي طالما كانت مؤجلة تنتظر فرصتها الموائمة.

في عالم الممكن

إدراك الزمان مسألة أعقد من إدراك المكان. ربما يرجع ذلك إلى طبيعة الزمان ذاته كموضوع للمعرفة. فالزمان ديمومة، وإدراكه ليس إلا إدراك الحركة، والتغيرات المتتالية التي يعيشها الإنسان، والتحولات المتتابعة التي يخضعه لها محيطه هو باعتباره جزءاً من المحيط نفسه. هكذا، يسهل تشوّه إدراك الزمان تبعاً لعوامل ذاتية، كحال الشخص في الانتظار.

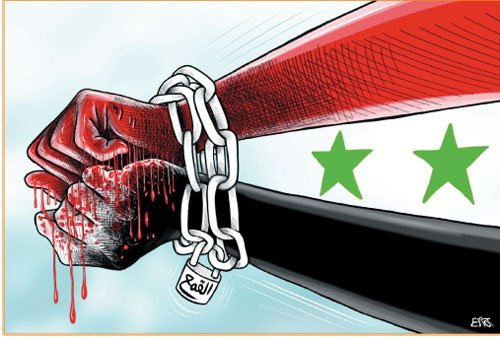

انتظار اللاجئين السوريين سقوط النظام، انتظارهم اللحظة التي يعودون فيها إلى وطنهم، انتظارهم مساعدات إنسانية ومعونات إغاثية، انتظارهم فتح الحدود أو استقبالهم في هذه الدولة أو تلك، وانتظارهم تصريحات ومواقف وأعمال وأشغال وانفراج في الأحوال…؛ ذلك كله وغيره من الانتظارات، قد يجعل أولئك يعيشون في عالمٍ ميزته الأساسية، الممكن. إنه عالم الممكن (العشب)، المفتوح على احتمالات وظنون وتكهّنات وحدوس مباشرة. ما يعني تلاشي اليقين، في معنى ما. اليقين (الأشجار)، الذي يلازم في العادة، الراسخ في المكان، المتأصل.

يبدو عالم الممكن كأنه مغادرة الديمومة والثبات والانتظام الدقيق في تقسيمات الزمن. خلاصٌ من الضرورة التي يفرضها الاستقرار في المكان، واكتشاف الحرية من أسْر المُلكية واختبار التخفف من أثقالها لدى سوريين خسروا كل ما يملكون ورحلوا حتى من دون أوراق ثبوتية. ذلك كله، قد يفضي إلى التحرر من العادة كتكرار، لصالح بدايات جديدة، وتجارب جديدة تنبثق دوماً. لكل واحدة منها فرادتها، تحمل في جوهرها تاريخاً لا يتكرر. ميزة الترحال، أنه صيرورة وجود وعدم في آن واحد، لا مجال للحديث عن يقينيات في ظلّها أو ثوابت.

على الضفة الأخرى لعالم الممكن نفسه، قد يصنع اللاجئ “فردوسه المفقود”. يرسم في ذهنه صورة لـ”البيت الأم”، تعبّر عن حاجته إلى الاستقرار والارتباط بالتربة، وعن رغبته العميقة في السكينة والهدوء والحماية والأمن، في وجودِ أمّ تلمّ، تضمّ الأولاد تحت جناحيها بحبّ. قد تساعد صورة البيت نفسها، على تحمّل التعاسة والشقاء والحزن والغربة والاغتراب. فعالم الممكن، ذلك المكان السعيد، لا يتحقق فيه أكبر قدر ممكن من التكثيف فحسب، بل هو موطن أحلام التمدّد والاتساع والانطلاق.

في رحلة اللجوء الممهورة بالعذاب والكشف. رحلة الدخول في عالمٍ ممكن، تجوز فيه الممكنات جميعاً، قد تتجلى بوضوح، مشاعر “حب المكان”، وما ينشأ حوله من صور السعادة والحبور. حبّ خاص بالمكان الذي تم اللجوء إليه كمأوى، وكان حاضناً في معنى ما، ضامناً الأمن والسلامة. وآخر يجلّله الشوق والتوق، خاص بالمكان الذي تمّ هجره. قد تتجلى بوضوح أيضاً، مشاعر “عدوانية المكان”، وما يتولّد عنها من صور الحقد والاستفزاز. عدوانية خاصة بالمكان الذي تم اللجوء إليه باعتباره غريباً وموحشاً. وأخرى خاصة بالمكان الأصلي المتروك، مكان الكراهية والصراع والتوحش والمشاهد الكابوسية. إذا كانت مشاعر حب المكان هنا، مؤجلة تنتظر فرصتها الموائمة، فعدوانية المكان أيضاً مؤجلة تنتظر فرصتها الموائمة.

* * *

تُرى كيف يشعر اللاجئ، في خلوته الداخلية، الجوّانية، العميقة، الفريدة. هناك، حيث تكون الذات خالصة، في حد ذاتها ولذاتها، مجرّدة، عارية؟ كيف يشعر مَن اعتاد ممارسة وحدته الخالصة في حجرته الخاصة، ثم فجأة، صار لزاماً عليه أن يكون كائناً عاماً، يتقاسم والجموع خيمةً واحدة، غرفة صف واحدة في مدرسة، مهجعاً واحداً، أغطية مشتركة، وأدوات طعام أو تنظيف مشتركة؟ وكيف يشعر مَن يشعر أن وجوده قد يثير انزعاج الآخر، ربما بالدرجة نفسها التي يعاني فيها الشعور نفسه حيال الآخر نفسه؟

الأسئلة تلك، وما شابهها ربما يندر طرحها، وربما لا تخطر على بال، أو قد يُنظَر إليها كنوع من الترف، في حضرة الهاجس الأهم المشدود صوب الحاجات الأولية من غذاء وماء ودواء. غير أن التأمل في الذات البشرية، قد يدفع إلى عدم اعتبار ذاك الطراز من الأسئلة، ترفاً. إذ ليس عدلاً، اختزال الإنسان في جانب بيولوجي، أو اختصاره في تعريف من قبيل: “حيوان اجتماعي”. فلو تُرِك الأمر لاختياره المحض، لربما اختار أن يكون وحيداً، باحثاً عن نفسه في عتمة الذات ومتاهاتها، لكن الحاجة تضطره إلى الاجتماع بالآخرين. لمّا كان المأوى حقا من حقوق الإنسان؛ فالحُجرة الخاصة بالشخص في داخل المأوى، حق من حقوقه أيضاً.

في ظروف كتلك التي ترافق اللجوء، والتي غالباً ما يفقد فيها المرء خصوصيته وفرادة عيشه وتعاطيه الخاص مع تفاصيل الحياة اليومية، تنكمش حريته أو تنعدم، كأن يكون المرء معتاداً قراءة الكتب أو سماع الموسيقى مثلاً في جو معيّن، أو ارتداء لباس معيّن، أو النوم بطريقة معينة؛ ثم يصير محروماً من جلّ ما يخصّه ويعنيه، كونه لم يعد حراً في ممارسة يومياته الخاصة كما يريد، في حضرة جموع لم يعودوا أحراراً في ممارسة يومياتهم الخاصة كما يريدون أيضاً. بعض النساء في مخيمات اللجوء في لبنان مثلاً، لم يخلعن الحجاب منذ أشهر طويلة جداً بسبب وجود رجال غرباء في المسكن نفسه، كما روت إحدى العاملات في مجال العمل الإغاثي بالبلد المذكور على إحدى الشاشات، وكم هي كثيرة القصص المليئة المترعة بما يكفي! في ظروف كهذه، ربما يبني المرء، في قاع الذات الداخلي الحميم، حُجرة تطويه في عزلتها البسيطة، وتبعث فيه نوازع النسيان الدفين. كم من حكايات تروى عن ناس لا حُجرة خاصة بهم، لذا غضبوا وجلسوا في أحد الأركان! الركن، رمز للوحدة أو العزلة، ينزوي فيه المرء، رافضاً كبح حياته الخاصة أو إخفائها.

تصبح صورة الحُجرة المبنية في قاع الذات، ركن المرء، كونه الأول، يألفه ويلجأ إليه كلما ضاق ذرعاً بما هو خارجيّ. يودعه ما يكتنزه من جمال ورؤيا، يبدع فيه ويكتشف، يمارس طقوسه وما يرغب ويريد، يمتلك العالم عبر تصغيره وحشره في الحُجرة. من الحُجرة الصغيرة تنبثق أشياء كبيرة. إنها المخبأ الغامض العجيب الذي يحمي الذات في قبالة عواصف الكون الخارجي، لا يدخلها المرء إلا ليعدّ نفسه للخروج منها. يتأهّب للانفجار، عدوانيةً أو حباً انتظرا طويلاً الفرصة الموائمة.

كاتبة سورية

النهار