المثقفون الجـدد/ محمد بودويك

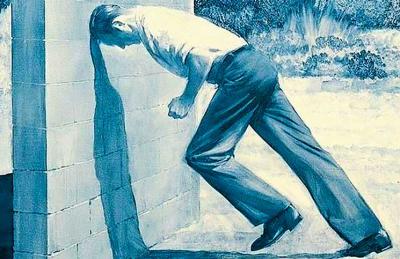

ما أكثر ما نقرأ من كتابات تنعى دور المثقف، وتصل سريعا إلى خلاصة مفادها أن المثقف غائب أو مغيب، وأنه ينظر إلى ما يحدث ويقع ويجري من عظائم الأمور، وجسيم القضايا، من دون أن يبدي رأيا فيما يرى، ويقدم تصورا وتحليلا لما يحدث، مواقفه تكاد تكون منعدمة حيال الشأن السياسي الداخلي، وحيال مجريات المحيط والكون إذ أن المعمورة ترزح تحت ويلات سياسية واقتصادية، وحربية، وبيئية وثقافية، تصم السمع، وتُقْذِي البصر، وتؤذي الوجدان، وتربك الصبر، وترُجُّ العقل. وعلى رغم كل هذا، فالمثقف في واد آخر، ومجرة أخرى، قصاراه الشتم، والاستنكار، والشجب المبحوح، والتنديد الشاحب، والحال أنه مطالب في الحال والمآل، بالصدع بما يراه حقا، يقول كلمته المسنودة بالرؤية والتحليل، والمرجع، في ما يرى ويبصر، ويصله، وبخاصة وأن وسائل الاتصال والتبليغ، أصبحت طاغية وحاضرة، في كل وقت وحين، تضعنا في صميم الأحداث، وقلب الاعتمالات، وفي أتون الطوارئ والمستجدات، وفي معترك التغول الإقليمي في أماكن متنوعة، والهيمنة الفاجرة للميديا التابعة للرأسمالية العالمية المتوحشة، والليبرالية الأنانية المخادعة.

إن المثقف، بالمعنى الاصطلاحي، ذا الضمير الحي، والرأي الحر، والنقد الخلاق، والاستبصار الواعي، والصدع بالحق إزاء ما يراه باطلا وكاذبا ومزيفا، ونشر الحقيقة مجردة من الهوى والتعصب والذاتية، هَدْماً للمسوغات، ونَسْفا للمناورة والمداورة، والتبريرات السلطوية، والنظامية؛ موجود وحاضر، وهو إن قَلَّ وضَؤُلَ كَمُّهُ وعدده، فهذا القليل الضئيل كاف وشاف وسط الترهات والأكاذيب، ونشر الأوهام. غير أن الثقافة التي نعني هنا، هي الثقافة العميقة المسؤولة التنويرية التي تمتص فجائع الواقع، وتستوعب أسباب وعوامل التأخر والمراوحة، فتحولها إلى أفكار ومواقف تستصفيها، وتنزع عنها ما يَسِمُها بالتخلف والتقليدانية، والهيمنة الأقلوية. ثم تُوجِدُ لها طريقا مضيئا يتخلله التحليل البعيد تبعًا لتعقيدات البُنى الذهنية المتوارثة المتحكمة في واقع الناس وأفكارهم، والمعتمدة من لدن الحاكمين، وذوي القرار السياسي، لتأبيد التحكم في الرقاب، والسيطرة، من ثَمَّ، على مقدرات البلاد والعباد تعليميا وتربويا، وثقافيا، وسياسيا، واقتصاديا. وهي الطريق أو الطرق التعبيرية التي اصطلح عليها القوم بـ»الأجناس الأدبية»، و»الأنواع الفنية التعبيرية». هكذا، ينهض الفكر الفلسفي الخلاق بدوره الثقافي والحضاري، والفكر السياسي العلمي الديمقراطي المستنير بواجبه في إشاعة الضوء في جنبات الحكم المتسلط، والقمع المنهجي الذي يُسَيِّدُ نوعا من الفكر الظلامي والغيبي وسط الشعب. إشاعة الضوء من حيث تعريته الظلامية والغيب، والخرافة، والتقليد البالي في أفق بناء مجتمع حداثي وديمقراطي. وهكذا أيضا، تقوم الآداب والفنون جميعها بدور المحرض على حب الحياة، والحَاثِّ على طلب الحرية، والحق، والجمال.

ويبدو أن الذين يحتلون الواجهة، ويتصدرون الساحة، هم نوع آخر من المثقفين، إنهم مثقفون جدد، وهم من غطى على دور المثقفين المعروفين الذين أشرت إليهم. غطى من حيث العدد والكم، والنسبة الآدمية المعتبرة التي تلعب، منذ فترة زمنية، وبخاصة في أثناء اندلاع انتفاض ما سمي بالربيع العربي، دور المثقف الذي «يبيع» الرأي والتحليل، والتشريح السريع والفوري للأحداث والقضايا، والوقائع سياسية كانت أم حربية؟ أم اقتصادية، أم دينية، أو بيئية؟

لكن، لنسارع إلى القول بأنهم مثقفون من طراز نوعي خاص. فما خصوصية هذا الطراز؟ وهل الدور الذي يقومون به، أو الذي أُلْصِقَ بهم، أتى ويأتي بالجديد ويقدم الحلول لعويص المشاكل، وينقذ الحكومات من الغرق، والتخبط، ويُريها سواء السبيل؟

إنه طراز قوامه فئة الأطباء، والمحامين، والمهندسين، وأساتذة الجامعات المتخصصين في العلوم الاقتصادية والقانونية والسياسية، والدستورية، والمنتخبين البرلمانيين، وأمناء وأعضاء المكاتب السياسية، والتنفيذية للأحزاب، والوزراء، أو ما يمكن تسميته توخيا للاختصار والتدقيق المصطلحي بـ»فئة التكنوقراط»، وفئة «المثقفين الجدد».

فهذه الفئات التي تحتل المحطات التلفزيونية، والمؤتمرات، والموائد المستديرة، واللقاءات الوطنية والجهوية، خائضة في الشأن السياسي العام، والشأن الاقتصادي الوطني، والحريات والحقوق، وقضايا اللغة والدين والتعليم والثقافة، والتربية، والرياضة، ومعلقة على الخبر أو الحدث السياسي في الإبَّان، وفي حينه على شاشة التلفزيون، أو على أمواج الإذاعات الوطنية والجهوية، وعلى صفحات الجرائد الوطنية الناطقة بلسان الأحزاب، أوالمستقلة عن الأحزاب، هذه الفئات هي ما يشد المشاهد والقارئ، والمستمع. وهي ما ينشر أفكارا وآراء تَنوسُ بين الجدية، والخفة اللامسؤولة، وبين الصدقية والإدعاء، وبين التحليل العلمي الملموس للواقع الملموس، والإيديولوجيا المبررة العمياء لهذا الفصيل أو ذاك، ولذلك النوع والنمط من تدبير أو آخر. إنها الفئة «المثقفة» بالمفهوم السياسي الجديد، والعولمي المستحوذ، والتي يحتاجها النظام كما تحتاجها الهياكل والدواليب المسيرة في البلاد، لكنها تعاني من حَوَلٍ في النظر والتقدير، ومن ضعف وهزال تحليلي، ومن هشاشة فكرية، ومن تسرع في الوصول إلى خلاصات متهافته مهزوزة، ونتائج مختلة لا تصمد أمام الحقائق المتورمة الفاقعة!

المثقفون الجدد، بهذا المعنى، ضرورة حيوية للبلاد، كما أصبحت عليه الحال في سائر الأمصار، والبلدان، والدول، والقارات، لأن التحولات، والتطورات المتسارعة، والتبدلات المدوخة، التي طالت البنى الذهنية، والفكرية، والمنظومات التربوية، والتعليمية، والسياسية، فرضت النوع إياه من «التحليل»، و»المقاربة»، وتقديم الحلول السريعة، والبدائل الجاهزة المستهلكة في بعض الأحيان. وبهذا المعنى تكون المجالس العليا بمختلف تسمياتها وتوصيفاتها، مَحاضِنَ للثقافة البرغماتية الجديدة، وللمثقفين البرغماتيين الجدد. علما أن في المجالس، مثقفين أصيلين، يشغلون فيها رؤساء لجان، ومقررين، وهم بذلك مِلْحٌ لا بد منه/ منها، وهواء ضد الاختناق، وَبَلسَمٌ للمباضع التي تعمل تحليلا وتشريحا في جسد السياسة، والتربية، والثقافة، والحقوق، والحريات، والاستحقاقات الانتخابية.

إننا لا نبرر رقدة وكمون المثقف «الأصيل» الذي يحمل همّاً وجوديا، وثقافيا حقيقيا، وانشغالا مُعْتبَراً بما يجري من انهيار للقيم، والبنى، والمبادئ، والجمال، والذي يترجمه عادة ضمن نسق فكري فلسفي، أو لغة تعبيرية فنية ما، مقتنعا بأنها «الحل» المراهن عليه غدويا وأفقيا، تاركا وقائع الجمر، والمرارة، والخيبات اليومية للسياسي، والبرلماني، والنقابي، والناشط الجمعوي.

فما نراه من هجمة شرسة على قضايا مصيرية ووجودية، وثقافية تهم حاضر وغد الإنسان، كمثل استغلال الدين، والمتاجرة به في السياسة، وما يحيق بالتعليم من أمراض وأدواء، وتخبطات، و»إبداعات» حلولية مرتجلة، أو مصلحية آنية، وبالصحة من فقر وهشاشة، وتجهيزات يرثى لها، وبالثقافة الرفيعة والخلاقة، من تهميش وإقصاء، وتجاهل، وتبخيس، وبالحريات من خنق واضطهاد… إلخ، ما نراه، يتطلب ـ باستعجال ـ تدخل المثقف الحق، محللا ومشرحا، ومنتقدا، وطارحا ما يراه مخرجا وبديلا أو بدائل، وراسما ما يعتقده طريقا سالكا، ووسيلة منقذة مسعفة، وموصلة إلى ذلك الطريق الموصل بدوره إلى الهدف المتوخى، والمرمى المنشود.

صحيح أن في المثقفين من يزاوج بين التعبير الرمزي الفني الإبداعي، والتعبير المقالي العاري الذي يوصل الأفكار من دون مواراة ولا مداراة، ولا اتكاء على المجاز، غير أنهم قليل.

وصحيح أن في الأدب والفن ما يفي بالحاجيات الروحية والوجدانية والعقلية، وفيهما ما يفضح واقع التكالب، والقمع، والبؤس، واليأس، والهشاشة الاجتماعية العامة، ولكن رمزيا، ومجازيا، واستعاريا، وإلا سَقَطا في المباشرة، والهتافية، والشعاراتية، و»التطبيل» السياسي والإيديولوجي. المثقف الأصيل، بالمعنى العميق، المعنى الحي الخلاق، العضوي، هو من يقول كلمته الصريحة الصادعة إِنْ عَبْرَ مَوْقِف، أو فكرٍ، أو رأيٍ في السياسة العامة للبلاد، كما في التدبير اليومي للجماعات الترابية، وفي تدبير الشأن العام حكوميا في القطاعات الحيوية ذات الارتباط بالشعب، وفئاته المغبونة، في قوتها اليومي، وعيشها الكريم.

عليه أن يزاحم، فكريا ومعرفيا، المثقفين الجدد بالموقف الصارم، والرأي الحازم، والفضح الحاسم، لأن ما يقوله، وما يَبْنيه ينطلق ـ أساسا ـ من دراسة عميقة، ومعرفة شاملة، واستبصار مُسْتَقْصٍ لطبقات الواقع والمجتمع، للحالات، والظروف، والشروط التي يعيشها المواطن العادي، والمواطن «الوظيفي»، وينطلق من تفكير اجتماعي وسياسي وثقافي متداخل ومندغم، يقوم على الإقران والمقارنة، والمقايسة مع حال بلاد في مثل وضعنا، وتاريخنا، وَحالٍ أخرى متقدمة ومتطورة، تشكل مطمحا وأفقا، وجاذبية للوصول، من خلال كيفيات في المقارنة والمعالجة والمناولة، والدرس لا يستطيعها إلا هو.. إلا المثقف الحق، الجدير بالتسمية، والذي يراهن على التحول القادم بالحتم، وفق مؤشرات داخلية وخارجية، وحدسية، واستقرائية. فمتى نخرج من شرنقة الرمز الدائم إلى سماء الصحو، ونقول كلمتنا في زحمة الكلمات الأخرى المنمقة أو الفاضحة للتدبير، والتسيير، ومعالجة الملفات القائمة والعالقة والمنتظرة؟

ومتى نكف عن لعب دور المتفرج والمتغابي، والبهلوان، والعدمي، ونكتفي، فقط، بأكل الطعام، والمشي في الأسواق، وننشر أرجلنا في المقاهي كما تنشر النساء الغسيل الكثير على أسطح العمارات المكدسة؟

هامش: أشير ـ رَفْعاً ودَفْعا لكل لَبْسٍ ـ إلى أنني لا أتحدث هنا عن المثقف الحداثي في مواجهة المثقف التقليدي، ذلك أنني أقدر أن المثقف التقليدي يتماهى مع الفقيه، و»عالم الدين»، والمثقف الحداثي ـ بإطلاق ـ يلبس أقنعة سياسية وإيديولوجية متعددة. وما إلى هذا توجه المقالة عنايتها، بل إلى المثقف الحر المسؤول في مقارنة ضمنية مع المثقف «المُبَرْمَج»، المثقف «المارْيونِيتْ». ومن ثم، فإن ظلال أطروحة أنطونيو غرامشي، تحضر مرتجفة كذبالة يَرتعشُ ضوؤها إيذانا بالخفوت والتلاشي، إذ أن المثقف العضوي الذي أسال كثيرا من المداد في الأدبيات الماركسية، هو مثقف يحمل موقفا منحازا لطبقته، أي موقفا إيديولوجيا يعبر عن نفسه تارة بالقوة، وتارة بالفعل. كما يغيب عن المقالة تصنيف عبد الله العروي، للمثقف، وكذا تصنيف إدوارد سعيد.

القدس العربي