كاليه الفرنسية… الطريق الصعب إلى الحلم البريطاني/ راشد عيسى

كاليه (شمال فرنسا) ـ «القدس العربي»: يبدو أن أحداً على جانبي الحدود بين فرنسا وبريطانيا، وربما في العالم، لا يريد سماع اسم كاليه، مدينة العبور الفرنسية بين البلدين. هناك حيث يتكوّم اللاجئون، بما يمثله هؤلاء من كوارث وأزمات استعصت على العالم، وساهم العالم بصناعتها، وبما يمثله هؤلاء أيضاً من مشاهد بؤس في طريق مدينة هادئة لا تلوي على أكثر من سبعين ألفاً من السكان.

كزائر للمدينة يمكنك أن تميز بين ثلاثة مشاهد، مستويات لها، أولها الميناء، الأسوار العالية، والشاحنات الكبيرة العابرة، وثانيها بيوت المدينة الوادعة المؤلفة في الغالب مما لا يزيد على الطابقين، وبواجهات من القرميد، بما يجعلها مدينة وردية أخرى من بين المدن الفرنسية، وفي المســتوى الثالث مدينة وطرقات أخرى، تلك التي يحوم فيها المـــهـاجرون، أولــئــك الـــذين جاءوا من المناطق الأكثر بؤســاً حـــول العالم، للوصول إلى ضفته الآمنة؛ بريطانيا.

ستجدهم يحومون في طرقات خاصة، على السكك الحديد، في الغابة البعيدة، على أسوار الميناء يتحيّنون اللحظة المناسبة للوثوب إلى داخل الميناء. الكتلة الكبيرة منهم ستجدها في الغابة في مخيم حمل اسم «الجانغل»، وهو خيام عشوائية متناثرة زرعها اللاجئون بأنفسهم، وتوزعت في تجمعات صغيرة حسب الجنسيات.

لن يحتاج المرء إلى السؤال عن الطريق، عند سكة حديد مهملة لمحت شاباً، عرفت أنه ذاهب إلى المخيم. اسمه خالد، من اثيوبيا، كان عائداً لتوه من كنيسة في المدينة. قال إنه سمع عن توزيع ثياب فيها، وها قد عاد خائباً.

كان لدينا، خالد الأثيوبي وأنا، من الطريق ما يكفي ليسرد لي قصة سنوات، منذ جاء أول مرة على طائرة سودانية إلى دمشق، ليقضي بضعة أيام في السيدة زينب، يتابع بعدها قاصداً الهروب عبر الحدود التركية. هناك سيلقي عليه القبض حراس الحدود السوريون. سبعة شهور في السجن، ثم يعاد إلى بلده. إلى أن يعيد الكرّة ثانية قبل ثلاث سنوات حين يسافر عبر السودان، إلى ليبيا، ومنها عبر البحر إلى أوروبا.

دكان صغيرة هو كل ما يلوي عليه خالد في بلده، تناوب عليه هو وأمه بعد أن سجن أبوه، الذي ما زال سجيناً منذ خمس سنوات لأسباب سياسية، على ما يقول الابن، قبل أن يضيف «حتى أنا سجنت وأطلق سراحي مقابل مبلغ كبير».

خالد (27 عاماً) ينتمي إلى جماعة أورومو المغضوب عليها، وصل إلى هنا منذ عشرين يوماً مع امرأة أرتيرية تزوجها في السودان، وباتت الآن حاملاً، أما لماذا المخاطرة من جديد والسفر من هنا فيجيب خالد بعربية مكسرة تعلمها في السودان وليبيا «هنا ما في شغل».

قبل أن نصل المخيم سنلتقي شاباً مصرياً عائداً منه. باسم، من المنوفية، أعلن لنا توقفه عن المحاولة المستمرة منذ أسبوع، وهو راجع إلى باريس التي يقيم فيها منذ سبعة شهور. هو أساساً جاء ليجرب حظه على مدار أسبوع، هو إجازته من عمله. باسم يعمل بالأسود، مثله مثل عشرات المصريين المقيمين في فرنسا بصورة غير شرعية، ما يعرضهم بالتالي لابتزاز أصحاب العمل، وهؤلاء غالباً من أبناء جلدتهم، المصريين أو العرب.

اللجوء إلى لغة أخرى

على مدخل المخيم ستجد مجموعة خيام للأثيوبيين، خيام فردية صغيرة، غالباً ما حشر فيها اثنان أو ثلاثة. ميزة خيام الأثيوبيين، وهم لا يتعدون المئة شخص كما قال خالد، من بين تجمعات المخيم أنها احتوت على نساء إلى جانب الشبان، أخوات أو زوجات. فبسبب من قسوة العبور يفضل الناس الهروب بمفردهم أولاً، إلا من عليه أن يشتري طرقاً خاصة من مهربين يتقاضون مبالغ كبيرة مقابل تأمينهم عبر شاحنات باتفاق مع سائقيها. لعلنا نتذكر حكاية شبان زجّهم المهربون في خزان الشوكولا، وكان عليهم قضاء الطريق غارقين في لزوجة كادت تقتلهم.

أتركُ خالد وأمضي في طريق ترابي بين الأشجار، يقود إلى خيام الأفغان. لا يستطيع هؤلاء إخفاء أنفسهم، «شارعهم» يبدأ بالعلم الأفغاني فوق إحدى الخيام، ثم إن ملابسهم لا تخفى، بعضهم مصرّ على ارتدائها حتى أثناء الهروب. يبدو أن هؤلاء بسبب أزمتهم المستديمة بنوا لنفسهم وضعاً أدوَم قليلاً من الآخرين، أو أن أبناء جلدتهم من ذوي الإقامة الفرنسية جاءوا يعتاشون فوق خيامهم فأقاموا بعض الدكاكين الصغيرة في خيام، لبيع البضائع الضرورية واليومية.

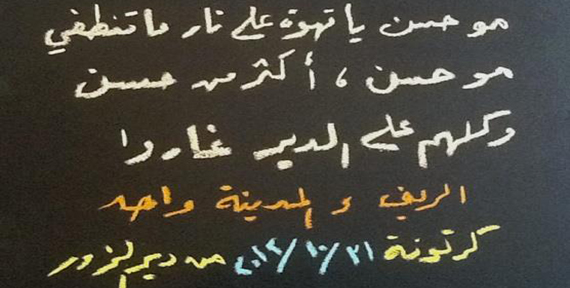

العبارات وأسماء المدن السودانية المكتوبة على جدران الخيم، في نوستالجيا مبكرة للبلاد، تشي بما يؤكده الجميع، أن أبناء السودان هم النسبة الأكبر بين لاجئي كاليه، وقد جاءوا من مختلف أماكن النزاع فيها كما قال لي أحدهم، دارفور والنيل الأزرق وسواها.

ليس صعباً فهم الأسباب الكثيرة لمغادرتهم السودان، سوى الحرب والفقر يظل الناس يحلمون أن يرفعوا صوتهم. قال شاب سوداني «جئت أصوّت في الانتخابات الأخيرة فوجدت أن أحداً ما صوّت باسمي». لكن السؤال الأكبر يظل لماذا بريطانيا وليس فرنسا وقد وصلوا إليها؟ حين سألت حسن عبدالله (شاب من الخرطوم) هذا السؤال قال من دون أن يخفي حس الدعابة في عبارته «نحن استعمرتْنا من قَبْلُ بريطانيا، ولذلك نحبها كثيراً».

في كاليه ستسمع تقريباً الأجوبة نفسها حول سبب اختيار بريطانيا؛ كأن الشبان اجتمعوا وأقروا قائمة ثابتة للأجوبة. غالباً سيقولون لك إن أحداً من ذويهم سبقهم إلى هناك. أو أنهم يطمحون إلى امتلاك الانكليزية فهم لا يقوون على دراسة غيرها. إلى جانب أسباب الحياة والعمل، حيث يعتقد معظم هؤلاء أن شروط العمل والإقامة هناك أحسن منها في فرنسا وباقي الدول الأوروبية. لكن الأهم من ذلك كله هو أن البعض، كالمصريين والسودانيين، متأكد من رفض طلبه للجوء في فرنسا. سوداني قال لي لو كنا متأكدين من قبول طلباتنا في فرنسا أو ألمانيا لما ترددنا في البقاء في إحداهما.

الشبان في النهاية قليلو الخبرة، ويمكن أن تلمس لديهم بعض الأوهام، التي تبالغ في رسم صورة «الحلم البريطاني». لكن هذا لا يعني أبداً الاستخفاف بأحلام دفعوا في سبيلها أموالهم وحياتهم، بعضهم خرج من بلده على هذا الأمل. اللغة وحدها بالنسبة لكثير منهم حلم، كأنما يحلمون باللجوء إلى لغة أخرى، لا إلى أرض أخرى وحسب.

سوريو كاليه

لا تختلف أسباب سوريي كاليه، بخصوص التوجه إلى بريطانيا، عن أسباب رفاق الرحلة من سودانيين وأرتيريين وأثيوبيين ومصريين وعراقيين، ولو أن أسباب رحيلهم عن بلدهم كانت الأكثر وحشية. بعضهم كان قانعاً أن يبقى على تخوم البلاد في انتظار العودة. قال لي رياض، وهو طالب هندسة الكترون من حلب، إنه ترك حلب حين تحولت جامعته إلى ثكنة عسكرية. سافر إلى تركيا، وهناك عمل في مطعم، اكتسب مكانة فيه، كما قال، وتعلم اللغة التركية. مكانته تلك تطلبت أوراقاً ثبوتية جديدة وهو ما دفع به إلى الهجرة من جديد.

لا ندري أي مفارقة تلك التي جعلتهم ينضوون في الخيمة الكبيرة التي كتب عليها بخط كبير «أفغانستان»، فيما لا يسكنها غير السوريين. لا يزيد عدد السوريين عن ستين إلى سبعين لاجئاً، جزء منهم هنا، في المخيم الكبير في الغابة، إلى جانب مجموعتين صغيرتين في وسط المدينة، واحدة افترشت رصيفاً معظمها من مدنية درعا، والثانية افترشت رصيفاً من دون خيام على جدار الكنيسة تحت إحدى شرفاتها.

عند السوريين هناك حقيقة قد تصدم الكثيرين، هنا سيجتمع إلى جانب ضحايا النظام مؤيدون له، وآخرون غير مهتمين البتة بما يحدث، لا مع ولا ضد. حين سألتهم هل يؤدي ذلك إلى نقاشات ساخنة ومشاكل بينكم، أجمعوا على أن أحداً لا يفكر إلا بشيء واحد، هو الخروج من عنق الزجاجة العسير هذا. ذلك يعني حقيقة مؤسفة أيضاً؛ صحيح أن اللاجئين السوريين هم دليل أكيد على فداحة ما ارتكب النظام ضد شعبه، ولكن يبدو أننا يجب أن نسلّم بأن عدداً كبيراً منهم، قد بات خارج الصراع، ما دام مشغولاً برعبه اليومي الخاص.

السوريون، على قلّتهم، حاضرون بكثافة في كاليه، فكثير من رفاق الرحلة في جعبتهم رواية جاهزة لسردها أمام الأجهزة المختصة، المصريون والعراقيون قالوها صراحة إنهم ينوون تقديم أنفسهم في بريطانيا كسوريين. سوريون قالوا لي إن هناك إيرانيين في المخيم يقولون إنهم سوريون وسيطلبون اللجوء على هذا الأساس.

البسكليتاتي البريطاني

هنا، في هذا المخيم الكبير، وتقدر الإحصاءات التي ذكرتْها عدة صحف أنه بلغ ازدحاماً غير مسبوق، إذ وصل إلى حوالي ثلاثة آلاف لاجئ، وهو ثلاثة أضعاف الرقم المعتاد، ستجد أن أركان مجتمع صغير بدأت بالتكون، ولو أن الإقامة تطول أكثر لن يكون من المستبعد أن تقوم مدينة للاجئين في خاصرة كاليه. فهذه واحدة من الخيام باتت مسجداً أخذ اسم أبي بكر الصديق، وغير بعيد عنها بنيت خيمة أكبر معتنى بها أكثر على أنها كنيسة المخيم.

الطرقات الترابية بدأت تتشكل وترتسم في الغابة. الخطى تعرف وتقتفي آثار من سبقوها؛ هذا طريق إلى صنابير المياه، هناك حيث يغسل الشبان والنسوة القليلات ثيابهم، وحيث سيتشكل سيل الماء الآسن طبعاً. وهذا طريق إلى المسجد، وآخر إلى مركز يفتح كل يوم لساعتين من أجل الاستحمام وشحن أجهزة الموبايل وزيارة غير ذي فائدة كبيرة للطبيب.

وهنا طريق أيضاً إلى البسكليتاتي البريطاني تيم. وهو جاء المخيم مع كارافان خاص به. رَهَنَ نفسه «بسكليتاتياً» في خدمة اللاجئين، لا يكتفي بإصلاح دراجاتهم، بل ويدرب البعض ويمكّنهم من تصليح دراجات زملائهم. يبدو تيم وكأنه قد نذر نفسه لفكرة الحرية، واقتحام الحدود. هل أجمل من اختراع الدراجة نفسه كتعبير عن الفردية والحرية والتخطّي؟ حين سألت تيم إن كان بريطانياً، قال «نعم، للأسف أحمل جواز سفر بريطانياً، لكنني مواطن عالمي، وأتمنى لو كنت بلا جنسية».

أما ذاك الطريق اليومي إلى خارج المخيم فهو الأطول. مساءً سيمشي الشبان مسافة ساعتين من الزمن إلى أن يصلوا مكاناً يستطيعون التسلل منه إلى القطار بعد قص سياجين متتالين والقفز عن ثالث قبل الوثبة الأخيرة على قطار البضائع العابر بسرعة. غالباً سيقضي الشبان هناك الليل كله، لاقتناص قطار وراء آخر.

هناك طريق آخر إلى قلب الميناء، حيث يتسلل الشبان إن نجحوا في القفز ليتمددوا متعلّقين أسفل شاحنة كبيرة تتهيأ إلى دخول العبّارة، بعدها عليهم أن يتعرضوا لاختبار وحيد هو أن تتشممهم الكلاب، لتخرجهم من تحت السيارة. قال أحد الشبان متهكماً «لم يشمني الكلب، لقد شمتني المرأة الشرطية، فأخرجتني».

يعود الشبان صباحاً إلى مخيمهم، القليل من رفاقهم ربما يكون قد نجح في العبور الأخير، يعود الباقون لتفحص الجراح. لن تجدَ يدَ لاجئ حاول العبور ولو لمرة واحدة من دون أن يكون الحلم البريطاني قد ترك آثاراً على يديه، إلى حد أن البعض فقد إصبعاً من يده، أو تحطمت رجلاه. يستطيع المرء أن يتخيل أي نوع من الأحلام العظيمة يرتسم في رؤوس هؤلاء الشبان، أية أحلام تستحق كل هذه الجراح.

القدس العربي