ماذا يعني أن تكون في “الثورة المضادة”؟

وسام سعادة

“الثورات” و”الإنقلابات” و”الحروب الأهليّة” ليست نقائض، بل إنّ تجربة القرنين الماضيين تظهر لنا أنّها مفاهيم تنادي بعضها البعض، فكم من انقلاب تسمّى ثورة، وكم من ثورة افتتحها أو تخلّلها أو أنهاها انقلاب، وكم من ثورة آلت إلى حرب أهليّة.

ما يميّز “الانقلاب” عن “الثورة” هو انّ الانقلاب مفهوم “تقني” بالدرجة الأولى، يوصّف عملية أو محاولة استيلاء العسكر على السلطة، عبر تقصّد الاطاحة بالحاكم، سواء كان هذا الحاكم مدنياً أو عسكرياً، شرعياً أو غير شرعي. أمّا “الثورة” فانها مفهوم بمحمولات أيديولوجية كثيفة، وليس “تقنياً أولاً” كما هو حال الانقلابات. ويمكن أن يسوّغ أي انقلاب لنفسه بحجّة أنّه تتويج لثورة أو لحظة ضرورية في ثورة أو في المقابل من أجل وضع حدّ لثورة.

وهكذا، ما ينبغي التوقف عنده ليسَ التنازع بين من يرى في عملية الاطاحة بالرئيس المصري المنتخب قبل عام محمد مرسي “انقلاباً عسكرياً” ليس الا، وبين من يراه “ثورة شعبية” ليس الا، وانما بالأحرى ضمور الوعي النقدي، القادر على التعامل مع واقعة أساسية: وهي أنّ مفاهيم “ثورة”، “انقلاب”، “حرب أهلية” ليست نقائض. أمّا الشرعية، فهي كمقولة “الايمان” في علم الكلام الأشعري، تزيد وتنقص، هذا مع التذكير بأن رائد البحث في مفهوم الشرعية، عالم الاجتماع الألماني ماكس فيبر، لم يستحسن أبداً تعريف هذا المفهوم على حدة، فبالنسبة اليه لا يمكن الوقوف على معاني الشرعية، الا في اطار “علم اجتماع السيطرة”، والشرعية هي إذاً كمبدأ يسمح بتصنيف أنماط مختلفة من السيطرة بحسب استدعاء كل نمط منها للشرعية الخاصة به. والمفارقة التي حدثت في مصر، في ضوء هذا، ليست فقط ان هناك “أزمة شرعية”، بل أنّ كل طرف يدّعي الشرعية لا بحسب معاييره الأساسية، وانما بحسب المرجعية الأيديولوجية للآخر. فالرئيس “الاخواني” جعل من لحظة وضعية، ناسوتية تماماً، كلحظة انتخابه، مصدراً لشرعية يقدّمها كمعطى غيبيّ. أمّا المنتفضون على الإخوان، فإنهم تنقلوا بين مفهوم “تأليهي” للشعب، كما لو أنّ الشعب هو جسد جماهيريّ واحد، بثلاثة وثلاثين مليون خلية، وبدن له أذرع وزعانف، وله رأس أو يبحث عن رأس (المستبد المستنير)، وبين مفهوم من “السياسة الشرعية” أو الفقه السياسي للمرحلة السلطانية، هو مفهوم “أهل الحل والعقد”، مسقطاً على ذلك الديوان الذي جمعه من حوله الجنرال عبد الفتاح السيسي لحظة تسميته رئيساً جديداً لمصر.

الشرعية تزيد وتنقص. والشرعية مفهوم “مزاجي” نوعاً ما: فائضها مثل قلّتها، يثقل عليها كل انعدام للتوازن بين أضلعها. فإن زاد الاستقرار عن حدّه مثلاً، أضحى ركوداً، وان صارت الشرعية الجماهيرية هي المنظار الأوحد عنى ذلك ضمور الشرعية الممأسسة، أو انسداد الطريق اليها. وعندما تكون “الثورات دستورية” من حيث تسويغها لنفسها، أي راغبة في إحلال نظام دستوري مكان نظام تقلّ فيه مرجعية الدستور أو تنعدم، لا ينفع عندها استخدام “الشرعية الثورية” كمفهوم لا ضابط له. هو في المقام الأول مفهوم غير ضابط لنفسه. الشرعية الثوريّة قد تكون مفهومة كمسوّغ للضغط على حاكم لخلعه، أما تحوّلها الى شرعية توليدية من تلقائها لحاكم جديد، فهذا وقوع في متاهات “الأيديولوجيا الثورية”.

وما ينبغي التوقف عنده، هو هذه الاستعانة بمفاهيم من التاريخ الثوري للقرنين الماضيين، من دون أي قلق، أو مسافة نقدية، من اعادة استخدامها، رغم كل الكوارث التي اختلطت بها. فالشعب “يريد” ليس معناها أنّ الشعب يمكنه أن “يقرّر”، وعندما ننزلق من الارادة الشعبية الى قرار الشعب، نكون قد خطونا باتجاه ذهنية شمولية، قائمة على الفصل داخل مجتمع ما بين ما هو “الشعب” وبين ما هو “اللاشعب” أو “الشعب المضاد” أو “أعداء الشعب”. فلئن كانت الأزمات الثورية مراحل أكثر من مناسبة للتفكير الحاد بأزمة “حكم التمثيل” و”الديموقراطيات التمثيلية”، فإن الطامة الكبرى تبقى استبدالها بتصوّر غير نقدي، ومسحور تماماً، عن الديموقراطية المباشرة، في اغفال لأشكال كثيرة من التواطؤ بين الطرح السحري للديموقراطية المباشرة وبين التجارب التوتاليتارية (البلاشفة من خلال “كل السلطة للسوفيات”، والنازيون من خلال نظرية “الفوهرر” المرتبط مباشرة بالشعب والمجسّد له، وبالشعب كجسد “الفوهرر” التاريخي الطبيعي).

لأجل ذلك فان الاسترسال في التغني بـ”الشرعية الثورية” من ناحية، أو في استسهال ثنائية “ثورة” و”ثورة مضادة” لأجل التعمية على حدّة صراع أهلي، لهي من بواعث القلق. هذا، مع التذكير، بأن مفهوم “الثورة المضادة” لا يفهم الا في ضوء استعارة المؤرخ نورمان هامبسون لمفهوم “الحافلة” لتوصيف مسار الثورة الفرنسية. فعند هامبسون ان تلك الثورة كانت كـ”الحافلة، الناس تصعد اليها وتنزل منها كل الوقت، وقلّة من استطاع القيام بالرحلة بكاملها، والبعض فضّل القيام بهذه الرحلة على قدميه”. فحدود الثورة المضادة ليست مسبقة، وكلما كانت الثورة تختلط بالحرب الأهلية كلّما كانت تبحث عن رسم حدود التماس مع الثورة المضادة داخلها.

وعلى رأي كارل ماركس في مطلع “الثامن عشر من برومير الى لويس بونابرت” (1851)، فان “تقاليد جميع الأجيال الغابرة تثقل كالكابوس على أدمغة الأحياء، وحتى عندما يكونون مشغولين بتحويل أنفسهم والأشياء من حولهم، وخلق شيء ما جديد كلياً، فانهم تحديداً في هذه الحقبات من الأزمة الثورية يستعيدون بخشية أرواح الماضي، واسماءها وشعاراتها ولباسها، للظهور على المسرح الجديد للتاريخ تحت هذا التنكر المحترم وهذه اللغة المستعارة”. يبقى أنّ وصف ماركس هذا كان يتعلّق بالأحرى بحال التيارات الفرنسية في عصره وهي تزاول التنكر بأزياء تيارات الثورة الفرنسية والإحالة الملحمية اليها، في حين أن الاحالة والتنكر والاستعارة، وهي الأشكال التي لا بدّ منها في أي ايديولوجيا ثورية، لكن لا مناص من أن يندفع الوعي النقدي لكشفها وتفكيكها وليس أبداً لمسايرتها وتسويغها، هي أشكال تحيل في الثورة المصرية الراهنة وعموم “الربيع العربي” الى “ركام ثوري” غير مشخّص. فبعكس التيارات الثورية والمضادة للثورة أيام ماركس التي كان يمكنها أن تتعرّف على مثالاتها في مراحل الثورة الفرنسية الكبرى وشخصياتها التي توالت على مسرح التراجيديا الثورية، لا يسع أهل الربيع ذلك. “تقاليد الغابرين” الذي تحدّث عنه ماركس، يحجب نفسه بنفسه في الربيع العربي بعواصف من الغبار.

مع ذلك، تبقى إحالة رئيسية: كومٌ من التصوّرات ومن الصورة الذهنية عن “الثورة الفرنسية”، وهو ما يحضر أساساً من خلال الجرعات الزائدة من استخدام مصطلحي “الشرعية الثورية” و”الثورة المضادة” لا سيما في مصر.

تاريخياً، وأيّاً كانت القيمة الفكرية لإستعادة حنة ارنت الثورتين الانكليزية والأميركية الى مركز الثقل في عملية تفكّر الثورات، ومهما كانت اسهامات غيرها لجهة وصل الثورة الفرنسية بخارطة من الإنتفاضات والحركات عبر العالم في النصف الثاني للقرن الثامن عشر، يبقى أنّ تشخيص الثورتين الانكليزية والأميركية كذلك، ثم الانتفاضات والحركات عبر العالم السابقة أو المعاصرة للثورة الفرنسية، هو تشخيص يعيد تركيب الحدث، من خلال تفكّره، بعد حين، ولا يقارن ذلك مع تعامل الثورة الفرنسية مع نفسها، على أنها عملية انتقال “الخلق من عدم” من الدائرة الإلهية المتعالية إلى الدائرة الإنسية الجامحة. هذه السمة “النمرودية” هي التي ستظلّ تميّز الثورة الفرنسية، ثم تلك الروسية، عن غيرهما، وكم هي ذات دلالة ملاحظة المؤرخ الأميركي ارنو مايير من أن الانكليز لا يطلقون لفظ الثورة على الانتفاضات الطهرانية الأكثر عنفية وجذرية بقدر ما يطلقون على الثورة الثانية، أي “الثورة الحميدة” لعام 1688، التي توصف بأنها “حقنت الدماء” (الواقع كان مع ذلك أكثر عنفية وتعقيداً حينها). كذلك، ينبهنا ارنو ماير الى ان الأميركيين لم يصفوا حرب الاستقلال عن بريطانيا بالثورة الا بعد ذلك بسنوات، وتأثّراً بالفرنسيين. في الحالتين الانكليزية والأميركية، عرّفت “الثورة” إما بالفصل بينها وبين “الحرب الأهلية” التي وقعت قبلها بعقود، (انكلترا)، أو بعدها بعقود، (أميركا)، في حين أنّ “الثورة” و”الحرب الأهلية” تتداخلان في تاريخ ومقال الثورتين الفرنسية والروسية إلى أقصى حد، وبشكل نافر تماماً اذا ما قابلناه بانهمام فولتير ومونتسكيو في القرن الثامن عشر في كيفية التخلّص من الاستبداد من دون التسبّب بحرب أهلية. فهذا الانهمام بالذات يخالف الأيديولوجيا الثورية، كما ستظهر في كماليها، اليعقوبي ثم البلشفي، الذي يميل على العكس من ذلك الى التغني بالحرب الأهلية من حيث هي الملحمة الثورية الكبرى.

فهذه الحرب الأهلية هي بموجب الأيديولوجيا الثورية بالفعل ثوريّة، إن انتصرت سرديّة الثورة في آخر المطاف، كحال الثورة الروسيّة، أو مضادة للثورة، إن انتصر من يصنّف نفسه بالضدّ منها، ولا يسوّق سردية “ثورية” من نوع نقيض، كما هي حالة الحرب الأهلية الإسبانية يوم انتصار الجنرال فرانكو. بخلاف أدولف هتلر في ألمانيا 1933، أو الماريشال بيتان في فرنسا 1940، لم يضف فرانكو على انتصاره صفة “الثورة الوطنية”، وإنّما بقيَ أميناً بالأحرى، على التشديد الأساسي الذي سطّره أحد أعمدة “الثورة المضادة” لتلك الفرنسية، جوزيف دو ميستر يوم أوجز الهدف الرئيسي للحركة التي يشايعها بأن مرماها “ارجاع الملكية، فما نسميه ثورة مضادة لن يكون ثورة نقيض، وإنما نقيضاً للثورة”. من دوميستر إلى فرانكو، استمرّ هذا الإصرار على ضرورة أن لا تكون “الثورة المضادة” التي تجد مرجعيتها في “الأنوار المضادة”، على صورة ومثال “الثورة” التي تستجمع مرجعيتها من “عصر التنوير”، وأن تبقى بهذا المعنى “ثورة مضادة غير ثورية”، لأن نقطة التناقض الرئيسية مع الفكر الثوريّ تكمن تحديداً في رفض أن تكون الثورة، سواء تلك المصدرية، أو تلك المضادة، بمثابة لحظة تأسيسية مطلقة، تجبّ ما قبلها، وتولّد ما بعدها، أي رفض نقل صلاحيات “الخلق من عدم” من الإله إلى الإنسان. فهذه النقلة هي الشرّ بذاته بالنسبة إلى دو ميستر، وهي العقاب والإمتحان الإلهيّين لبني البشر في العصور الحديثة، ومواجهتها تكون بعدم الدخول “في التجارب”، أي في الحيلولة دون تسلّل الذهنية الثوريّة إلى داخل “الثورة المضادة”.

وفي المقابل، نجد تطوّراً في الإتجاه النقيض، منذ نهاية القرن التاسع عشر، بدأته حركة “العمل الفرنسي”، وعمدتها شارل موراس، الذي قلب معادلة دوميستر، وأوجبَ على الثورة المضادة أن تتشرّب النفس الثوريّ حتى الثمالة، إنّما في الوجهة المضادة تماماً للثورة الجمهورية، التنويرية، التقدّمية. وهذا التفكير ستقوى نزعته مع الفاشية الإيطالية، التي ناقضت مرجعية القرن الثامن عشر الأنواريّ، ليس من موقع “الحفاظ على التقاليد”، وإنما من موقع يؤسس لمرجعيته في استعادة روح النهضة الإيطالية للقرن السادس عشر من ناحية، واستكمال الحركة القومية الإيطالية للقرن التاسع عشر من ناحية ثانية. أما “القومية الإشتراكية” الألمانية فإنّها كانت تتعرّف على نفسها سواء بسواء في مفهوم “الثورة المضادة”، حين يتصل الأمر بمعاداة الشيوعية، أو بمفهوم “الثورة” نفسه، حين يتصل الأمر بتصوّرها لحزبها، وللوقائع الانتخابية والانتفاضية والقمعية المتتابعة لاستيلائها على السلطة. الثورة ليست مفهوماً ساكناً أبداً. والثورة المضادة اختارت تبنيه من ألفه إلى يائه في الحالتين الفاشية الإيطالية و”القومية الإشتراكية” الإلمانية.

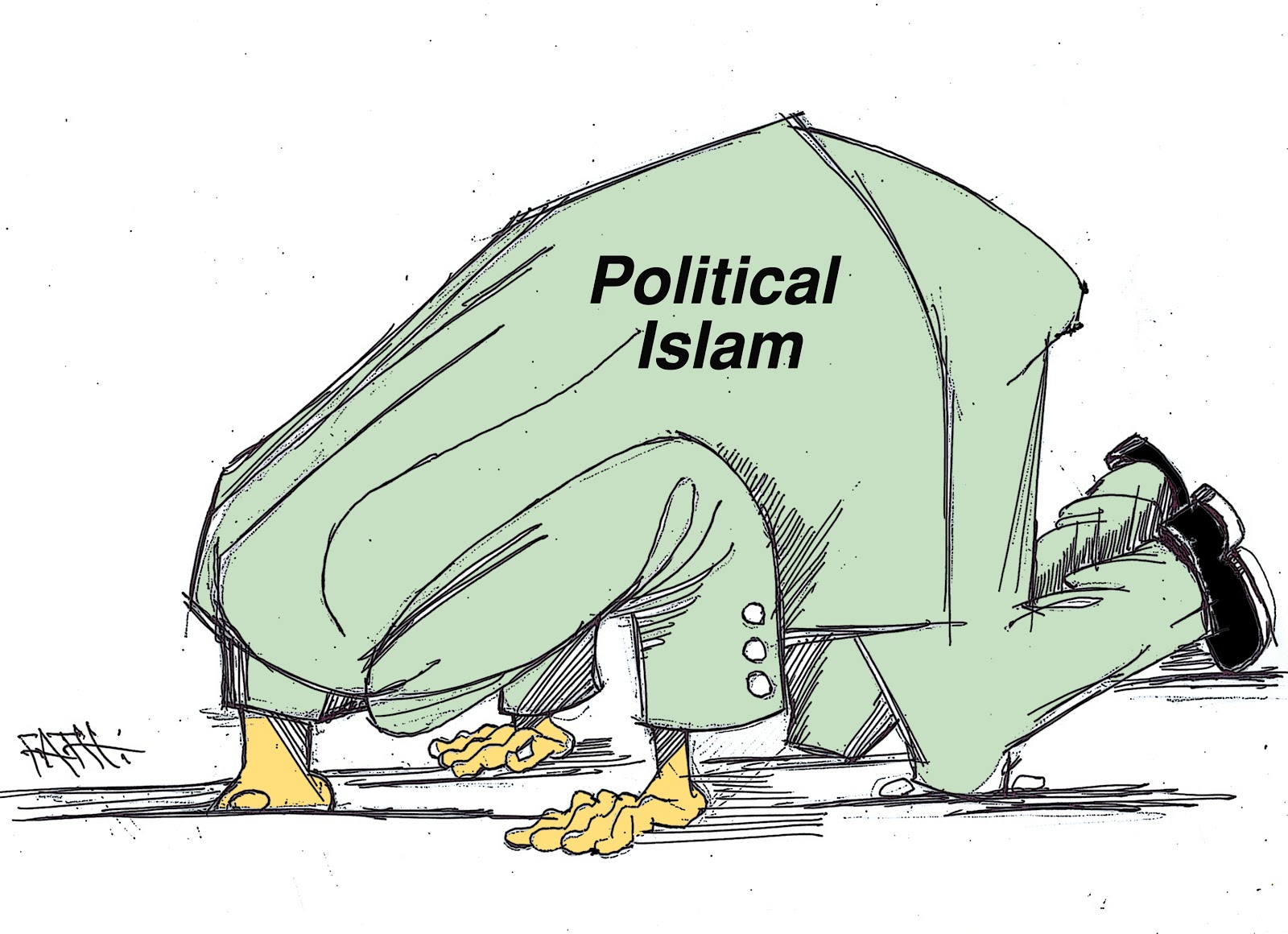

وفي ظروف الربيع العربي، فانّ الحذر من كثرة استخدام مفهوم “الثورة المضادة” من دون مساءلة نقدية، يتصل بمقاربة أوسع، راغبة في أن يتفلّت هذا الربيع، ومحوره الثورة المصرية، من ثنائية “عسكريين واسلاميين” التي سيطرت على لبّ المشهد السياسي بعد رحيل المستعمر، مع انّ لحظة انبنائها كان يمكن التعرّف اليها في أول ما عرفته بلادنا العثمانية من “ثورة” بالمفهوم الحديث للكلمة، ومن “ثورة مضادة”.

فبخلاف ثورة الدستور أو المشروطة الايرانية لعام 1905 كتفاعل بين حراك الجماهير وبين حراك رجال الدين، كانت ثورة 23 تموز 1908 في السلطنة العثمانية، التي أجبرت السلطان عبد الحميد الثاني على اعادة العمل بدستور 1876 المعلّق وبانتخاب مجلس جديد للمبعوثين، ثورة انقلابية ودستورية في آن: انقلابية لأنّ العسكر الموجّهين من لجنة “الاتحاد والترقي” قام بها، ما سيفتتح عهداً من التداخل بين مفهومي الثورة والانقلاب طيلة القرن العشرين، ودستورية، كونها أجبرت السلطان الخليفة على اعادة العمل بالدستور، لا بل انها بقيت تقنياً في البدء “اختبار قوة” وتهديد بالانقلاب بدلاً من تنفيذه بالفعل، لأن السلطان تكيّف بسرعة غير متوقعة مع مطالب المتمرّدين عليه باعادة العمل بدستور معلق منذ ثلاثين عاماً، وفي الأشهر التي أعقبت “الثورة – الانقلاب” بقي أركان “الاتحاد والترقي” خارج المواقع الأساسية في السلطة. التغيير يومها كان سلمياً ورومانسياً، ترويه مشاهدات القناصل الأجانب لمشاهد التهنئة الشعبية الحارة، بين الناس من مختلف الملل.

في الأيام الأولى اذاً، سعى السلطان الى مجاراة التغيير، بل وتنسيبه الى نفسه، فبرّر أمام مجلس “المبعوثين” الجديد، هذه العودة الى النظام الدستوري على أنها نتيجة طبيعية لازدهار التعليم الحديث في أرجاء السلطنة. استعاد عبد الحميد بهذه الروحية بعضاً من شعبيته، وصارت عملية عزله ممتنعة وقتذاك. لكن السلطان سيرتكب الخطأ الجسيم بعد ذلك. ففي نيسان 1909، ستنطلق أول “ثورة مضادة” في تاريخ هذا الشرق: جموع غاضبة تحاصر مبنى البرلمان العثماني، وتنادي باسم الشريعة متهمة “الاتحاديين” بمناقضتها، وفي الوقت نفسه، انضمام لأحد أوائل الأحزاب الليبرالية في تاريخ هذه البلاد (يضاف اليه في الريادة “حزب الأمة” مع أحمد لطفي السيد)، أي “حزب العثمانيين الأحرار” بقيادة صباح الدين الى هذه الثورة المضادة.

حوصر الاتحاديّون يومها بالليبراليين على يسارهم، والاسلاميين، أو “جمعية الاتحاد المحمدي” والطريقة البكتاشية وغيرها، على يمينهم، وبالسلطان الناقم عليهم، لتكن جولة من العنف، والأحكام العرفية، والاعدامات، تؤدي الى سحق هذه “الثورة المضادة” من ناحية، والى السيطرة المطبقة للاتحاديين، وعزل السلطان بفتوى من شيخ الاسلام، والاتيان بأخيه محمد رشاد.

كانت تلك لحظة أساسية من لحظات التمهيد لتطوير ثنائية “عسكر واسلاميين” من ناحية، وللمراوحة بين مثالي “المستبد المستنير” الناهض بالتحديث القسري، و”المستبد العادل” الذي يتستر على تحديثه اللاواعي والتبعي باسم “الشريعة” والاحياء الديني. وفي المشهد وقتذاك، حزب ليبرالي، حسبها بشكل خاطئ، حزب صباح الدين، فمال الى الاسلاميين في الشارع، ضد الاتحاديين. بعد ذلك، سيقع الليبراليون العرب هم أيضاً، فريسة المفاضلة بشكل مطلق وغير نقدي، بين العسكر والاسلاميين، غالباً لصالح العسكر، وأحياناً لصالح الاسلاميين.

ان كثيراً مما نعيش يحيل بشكل أو بآخر على تلك الأيام التي شهدتها الأستانة بين عامي 1908 و1909، ولو بتقليب الاصطفافات، مع اعادة توليد ثنائية “عسكر واسلاميين” من خلال الاستخدام الزائد عن حدّه لثنائية “ثورة وثورة مضادة”.

المستقبل