أزمة المجتمع الدولي!

ميشيل كيلو

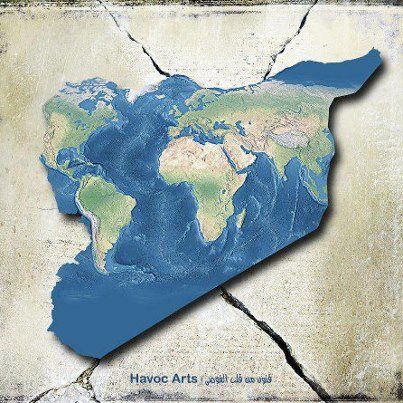

مهما كانت نتائج الصراع الدائر اليوم في سوريا، وكائنا من كانت الجهة التي ستخرج فائزة منه، ثمة حقيقة لا يمكن تجاهلها هي أن النظام الدولي أثبت فشلا ذريعا في مواجهة خروج صاخب على الشرعية الدولية، تمثل في الطريقة التي تعاملت سلطة النظام الحاكمة من خلالها مع شعب طالبها بحقوق أقرت بأحقيتها في ردود فعلها الأولى على حراكه السلمي، لكنها لم تلبث أن أعلنت الحرب عليه، ولم تترك وسيلة من وسائلها إلا واستخدمتها ضده، بما في ذلك المدافع، والدبابات، والصواريخ قريبة وبعيدة المدى، والطيران الحربي المزود بأكثر الذخائر فتكا وتدميرا، ولم توفر مكانا من أماكن عيشه إلا واستهدفته بأشد الأعمال الحربية المنظمة قتلا وتدميرا، حتى إن سوريين كثيرين باتوا يعتقدون اليوم أن وطنهم مستهدف بعملية تدمير منهجية ومنظمة، تتخطى كثيرا مطالبه وإرادات أطراف الداخل السوري الشعبية، إلى ما لا يدركون بعد مراميه، ويثقون أن فيه تدمير مجتمعهم ودولتهم.

يؤمن معظم السوريين بأن موقف العالم من أزمتهم لم يكن اعتباطيا، وأن هناك قوى كبرى كان لديها مصلحة حقيقية في شطب وطنهم من خريطة القوى وعلاقاتها في العالم العربي وما يتعداها إلى إقليم الشرق الأوسط بأكمله. وهم يعتقدون أيضا أن معركة العالم السورية أديرت بطريقة كان القصد منها جعل التعايش بين البطش المفتوح بشعبهم وبين سلبية الموقف الدولي أمرا ممكنا ومقبولا، ليس فقط من أجل التغطية على عجز المجتمع الدولي، بل كذلك تحقيقا لأهداف وأغراض تتخطى سوريا، لكنها تمر حتما من خلال صراعها الداخلي، الذي بدا محكوما منذ اللحظة الأولى بآليات حتمت إطالته، وزادت بالتالي من قدرته على استنزاف دولة سوريا ومجتمعها، وتغليب طرف إقليمي ودولي على طرف آخر، ومصلحة خارجية على مصلحة أخرى خارجية منافسة، بحيث يمكن القول: إن ما يسمى النظام أو المجتمع الدولي قد أشرف ليس على وقف العنف، بل على إطالته وإدارته ونقله من مرحلة أدنى إلى مرحلة أعلى، وأنه يتحمل لهذا السبب مسؤولية جسيمة عما حل بالشعب السوري ودولته على يد نظامه: الجهة التي تولت تنفيذ عملية تحطيمهما وتكسيرهما.

ولأن العالم لا يحاسب هذا «المجتمع الدولي» ولا يحاكمه، فإنني أتحدث هنا عن أزمة يواجهها العالم وما يسمى «المجتمع الدولي»، الأول لأنه عجز عن وقف ما يجري في سوريا من عنف ضد شعب أعزل وآمن، والثاني لأنه أفاد منه ولعب دورا كبيرا وخفيا في جعله ممكنا، مع أن مهمته الرئيسية كان يجب أن تكون منع نشوئه، ناهيك بالسماح باستمراره خلال عام ونصف العام.

عندما وقعت أزمة رواندا، قال «المجتمع الدولي»: إنه لن يسمح بتكرارها إطلاقا. وها هو يتعايش بعد نيف وعقد مع أزمة إنسانية وسياسية لا تقل سوءا عنها بأي حال، تستمر منذ وقت جد طويل دون أن تعرف أي نوع من الأعمال السرية أو تجري في الخفاء، ومع أن وقائعها تبين كم هي معلنة وكم تتحدث مجرياتها عنها بأصوات صارخة تنطلق من أفواه رسميين ومعارضين سوريين، بينما قال المجتمع الدولي في حينه إن سرية أحداث رواندا وسرعتها حالت دون تدخله، فما الذي يمنع اليوم أن يكون له دور فاعل في وقفها ووضع حد نهائي لها؟

هناك من يعزو العجز الدولي إلى تضارب الإرادات وتصارعها، وهناك من ينسبها، بالمقابل، إلى تناقض خطط ومصالح الأطراف المعنية بإدارة الأزمات العالمية، وهناك من يرى أن الخاسر والرابح منها يخشيان نتائجها على مجمل علاقاتهما، وهناك.. وهناك. الحقيقة أن المجتمع الدولي إما أن يكون قد أفاد من الأزمة، أو أنه عجز عن وقفها، وفي الحالتين يكون من الضروري التعامل مع الحدث السوري بوصفه اختبارا محرجا للشرعية الدولية، التي وقفت مكتوفة اليدين وهي تتفرج على مأساة العصر السورية، التي شن النظام خلالها حربا مكشوفة على شعب أعزل، واستخدم خلالها جميع أنواع الأسلحة، وأجبر مئات الآلاف من مواطنيه على الدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم بواسطة السلاح، رغم ما عرفوا به على مر التاريخ من اعتدال ونزوع نحو السلوك السلمي.

تبدو أزمة النظام الدولي واضحة كعين الشمس في الأزمة السورية. ويظهر قصوره عن مواكبة تطورات غير عادية فاضحا إلى أبعد حد، خاصة بعد أن توافقت جامعة الدول العربية مع مجلس الأمن على القيام بمهمة مشتركة بين فشلها عجز النظامين العربي والدولي عن إجبار النظام على وقف عنفه، وإلا فلي ذراعه. صحيح أنه تم إخراجه إلى حد بعيد من نسيج العلاقات والمؤسسات الدولية، لكن ذلك لم يفض إلى قيامه بتنفيذ ما طالبته الشرعية الدولية به، بل زاده عنتا وعنفا، وجعله يمعن في تحدي القانون الدولي والأعراف الإنسانية وكل ما يمت إلى القيم الكونية الناظمة للمصالح والعلاقات بين الدول والأمم، ويضرب عرض الحائط بكل ما تقرر حول سبل التعامل مع المأساة السورية من تدابير وإجراءات.

والآن: ماذا سيحدث إن قام نظام أو أكثر بمثل ما قام به النظام السوري من تحد للشرعية الدولية، ومن إفادة من تناقضات الكبار، لقطع طرق الملاحة الدولية على سبيل المثال، أو لارتكاب مذابح جماعية في مناطق حساسة من العالم؟ إن مجرد وجود نظم يمكن أن تمارس سياسات تشبه ما يقوم به النظام السوري منذ عام ونيف يعني أن النظام الدولي، والشرعية الدولية، مصابان بمرض عضال، وأن ما فيهما من نواقص وعيوب يتيح لمن يريد الخروج عليهما فعل ما يريده دون أن يرد أحد على تحديه بأي قدر من الفاعلية. فهل هناك مرض يمكن أن يصيب النظام الدولي يفوق في خطورته هذا المرض؟ وهل يجوز للعالم التعايش مع مرض كهذا، دون أن يطور في المستقبل أدوات ووسائل احتواء أوضاع كالوضع السوري، ربما عبر مؤتمر دولي يعقد لهذه الغاية، يسد ما ظهر في هذا النظام من عيوب وآفات تسمح بقتل وتشريد وتدمير مقومات عيش ملايين البشر على يد حكومتهم، لمجرد أنها قررت عدم الامتثال للقانون الدولي والفتك بمواطنيها بحجة ذرائع واهية كأن تتهمهم بالتآمر عليها!

لا بد من وقفة جدية جدا مع النظام الدولي. ولا بد من إعادة نظر فيه بما يجعله نظاما فاعلا حقا، ولا مفر من تعريف السيادة الوطنية في علاقتها مع الشرعية الدولية، ومن تحديد الأولويات التي يجب أن تنظم علاقاتهما. ومن الضروري أن توضع تعريفات وحدود واضحة خاصة بسيادة الحكومات على مجالها الداخلي، تتصل بأولوية حق الشعوب في الحياة والحرية على «حق» الحكومات في الخروج على عهود دولية أقرت رسميا بأنها تحمي حقوق مواطنيها وشعبها، ورغبتها في تقرير مصيرهم دون إرادتهم أو رغما عنهم، بالنظر لما ظهر خلال أزمتي رواندا وسوريا من عيوب جسيمة في قدرة المجتمع الدولي على ضبط المجال العالمي سلميا وسياسيا، انطلاقا من قيم وأسس الشرعية الدولية.

ولا بد، أخيرا، من أن تمثل الأزمة السورية، نقطة مفصلية يجب أن تفيد الشعوب والدول من دروسها المرعبة، كي لا يذهب العالم إلى أنماط من الفوضى والعنف كتلك التي تكاد تقضي اليوم على سوريا. وعلى العالم التعلم مما يلقاه السوريون اليوم من نظامهم، ومن نتائج أفعاله على العالم، إذا كان يراد للبشرية أن تنجو حقا من حقبة همجية وتوحش أثبت سلوك نظام دمشق أن الإنسانية لم تتخطاها بعد!

الشرق الأوسط