أنا السوري أنا الفلسطيني

ماجد كيالي

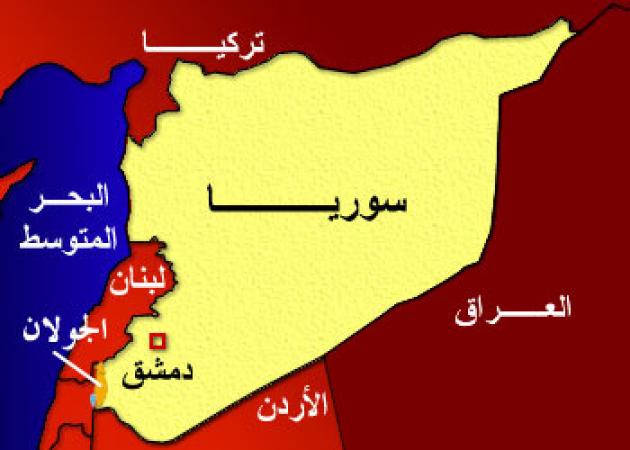

أنا فلسطيني سوري، أي لاجئ في سوريا، ولكن بمعنى ملتبس وغريب ومفارق. فلم آتِ إلى سوريا من بلد آخر، ولم أحصل قطّ (وأنا أشارف على الستّين) على أيّة جنسية أخرى، فقط “لجأت” إليها مباشرة من بطن أمي، حيث “وطني” الأوّل!

ومع أن سوريا بلد يتغنّى بالقومية العربية، ويستهويها القول بأنها “قلب العروبة النابض”، فأنا مازلت لاجئاً فيها، وهذا انطبق على أولادي ثم أحفادي.

المشكلة أن فلسطينيتي، مثل كل الفلسطينيين السوريين، ليس لها معنى قانوني، أو دولتي، وإنما هي كذلك بمعنى هوياتي، أي بمعنى الوطنية/السياسية، وهي فلسطينية افتراضية، بانتظار الذي يأتي أو لا يأتي، بخاصّة بعد حصر هذه الصفة بفلسطينيي الضفة والقطاع (بعد إقامة السلطة).

أما مشكلتي مع سوريّتي، فهي إنني بمنزلة المقيم، الضيف، الموجود خارج الحيّز القانوني والسياسي للمواطنة السورية، من دون أن أفهم هذا التناقض المتمثّل بكوني لاجئاً بين بني قومي. ولعل ما يخفّف من هذا التأزّم الوجودي واقع أن السوريين أنفسهم لا يتواجدون في حيّز المواطنة أصلاً، لذا فمن شابهك بنفسه ما ظلم، حيث أننا نحن (كلاجئين) وإياهم في حيّز المواطنة الشكليّة أو الافتراضية.

لهذا كله، ولأسباب سياسية وثقافية وفولكلورية وسيكولوجية واجتماعية وتاريخية، فإنني أنا الفلسطيني ـ السوري لطالما شعرت بأنني مصري أحياناً، وتونسي وجزائري في بعض الأحيان، وبأنني لبناني في أحيانٍ كثيرة، مع ذلك فإن سوريّتي هي الوحيدة التي ظلّت على الدوام تنازع أو تنافس أو تحاكي فلسطينيّتي.

قبل أكثر من نصف قرن، جئت من والدين فلسطينيين لاجئين، حيث ولدت في حيّ باب “قنّسرين” (أحد أبواب المدينة القديمة في حلب)، وعشت في حي “الكلّاسة” الشعبي، ودرست الابتدائية في مدرسة اليرموك في الحيّ ذاته، ثم في إعدادية عبد الرحمن الغافقي (في حي المشارقة) وبعدها في ثانوية المتنبي (في حي الجميليّة). أما في دمشق فقد درست في جامعتها، في قسم التاريخ في كلية الآداب، وسكنت في أكثر من حيّ فيها، في ركن الدين والقصاع ودمّر ومخيم اليرموك والديماس. وفي سوريا تدرّبت في معسكرات “فتح” في مصياف وغوطة دمشق، وكوّنت صداقات في حلب ودمشق وحمص واللاذقية وحماه وادلب والرقّة ودرعا، فلي في كل هذه الأماكن ذكريات حميمة وحياة كاملة وعوالم جميلة.

كل ما فيّ لا يفرّقني عن أيّ سوري لا في النشأة والدراسة ولا في المعاش والسياسة، لا في الواقع والحياة ولا في الأحلام والآمال، سوى أنني رضيت بقدري بتعيين هويتي كفلسطيني، مثل غيري، وهي الهوية التي بتّ أعمل وأحرص على اصطناعها، وتنميتها، في حياتي وصداقاتي وتخيّلاتي وآمالي.

لكنني في غضون ذلك لم أكن أشعر بأنني أحاول أن اكبت سوريّتي، لصالح فلسطينيّتي. كما لم أكن أشعر بأنّ سوريّتي، تسكن فيّ، وتتملكني بما لا يقل عن فلسطينيّتي. فما أن اندلعت ثورة السوريين، التي جاءت مفاجئة جداً، وشجاعة جداً، ومدهشة جداً، بدءاً من درعا إلى دوما وبرزة والقابون وحرستا والحجر الأسود والزبداني والضمير والرستن وتلبيسة واللاذقية، وصولاً إلى حمص وحماه وادلب والقامشلي وريف حلب والرقّة ودير الزور والبوكمال، حتى باتت فلسطينيّتي تغار من سوريّتي، وباتت سوريّتي تفيض حتى على فلسطينيّتي.

اللافت إنني في خضم هذا التنافس والانفصام والتمزّق، الذي كنت أتحسّب منه، وجدت نفسي إزاء توليفة لافتة ولطيفة ومدهشة حقاً، إذ لم أشعر يوماً بأن سوريّتي وفلسطينيّتي تتكاملان وتتصالحان وتنسجمان مثلما هما الآن، في التماهي مع نشيد الحرية الذي يصدح به شعبي في سوريا؛ ومن دون الحاجة الى جواز سفر.

فقد وجدتني طوال العام الماضي من عمري وكأنني أعيش هوى جديداً وعمراً جديداً وأملاً جديداً، لكأنها “عودة الروح”، إذ باتت مشاعري وهمومي وتوجّساتي وآمالي متوزّعة بين شعبي في فلسطين وشعبي في سوريا. وهكذا بكيت سوريّتي، في العام الماضي، كما لم ابك يوماً فلسطينيتي، وحتى إنني ربّما استبشرت لسوريّتي كما لم استبشر يوما لفلسطينيّتي، ورغم ذلك فإن فلسطينيّتي، التي لطالما كانت عزيزة علّي، تسامحت مع سوريّتي، وأفسحت لي مجالاً للبكاء والألم والغضب والأمل.

ما كان يمكن لي، أنا الفلسطيني، أن أكون على الحياد إزاء الثورات التي تحاول تحرير شعوبنا من عقدة الخوف، ومن ربقة أنظمة الاستبداد والفساد، التي أضاعتنا وهمّشتنا وقيّدتنا، ففلسطين ليست مجرّد قطعة من الأرض، ولا مجرد ذاكرة موروثة، فلسطين هي معنى للحرية، أيضاً، هي أمل بمستقبل متخيّل، ولا معنى لفلسطين بدون أمل وبدون حرية.

والأمر أن الثورات جرفتني إلى معمعانها تابعاً هوى قلبي. لم اشعر البتّة بأن في ذلك نقضاً لعهد “عدم التدخّل في الشؤون الداخلية”، الذي صكّته القيادة الفلسطينية في يوم ما، لأن الحق في الحياة والحرية والكرامة هي حقوق إنسانية، وجودية، قبل سياسية. لذا فإذا كنت انشد الحرية لشعبي في فلسطين، وإذا كنت مع حرية الشعوب في كوريا (الشمالية والجنوبية) والصين والمكسيك وروسيا والولايات المتحدة، وفي السعودية والبحرين وجزر القمر وزيمبابوي، وفي أي بلد في العالم، فالأحرى لي أن أكون مع حرية شعبي في سوريا.

هكذا، وقبل أيام قليلة، وفي يوم المذبحة في كرم الزيتون في حمص، شنّت إسرائيل هجمتها على حي الزيتون في غزة. وأحسب بأنني ما أحسست في عمري بهذا القدر من القهر مثلما أحسست في ذاك اليوم. مصدر القهر ليس حجم المأساة التي يعيشها شعبي في فلسطين وسوريا فقط، وإنما في المقارنة الصارخة، الجارحة، فشعبي في فلسطين يقتل على يد إسرائيل، لكن إسرائيل هذه، العدوّة والمصطنعة والحقيرة، لا تقتل شعبها! في اليوم المذكور بات أصدقائي في حمص يسألوني (عبر السكايب والفيسبوك) عما يجري في غزة، وأصدقائي في غزة يسألوني عما يجري في حمص.

وهكذا تماهت فلسطينيتي مع سوريتي في نشيد واحد.

المستقبل