أنتونين آرتو نقاء الشعر وقسوة المسرح/ عواد علي

عمّان – هل كان أنطونين آرتو متمردا أم مجنونا أم مريضا؟ كثيرا ما طُرح هذا السؤال حول شخصية الشاعر والكاتب المسرحي الفرنسي، الذي رفض رفضا قاطعا القواعد التي وضعها أرسطو للمسرح، وقوّض أسس المسرح الواقعي في أوروبا، وأثّر في عدد من مخرجي ما بعد الحرب العالمية الثانية.

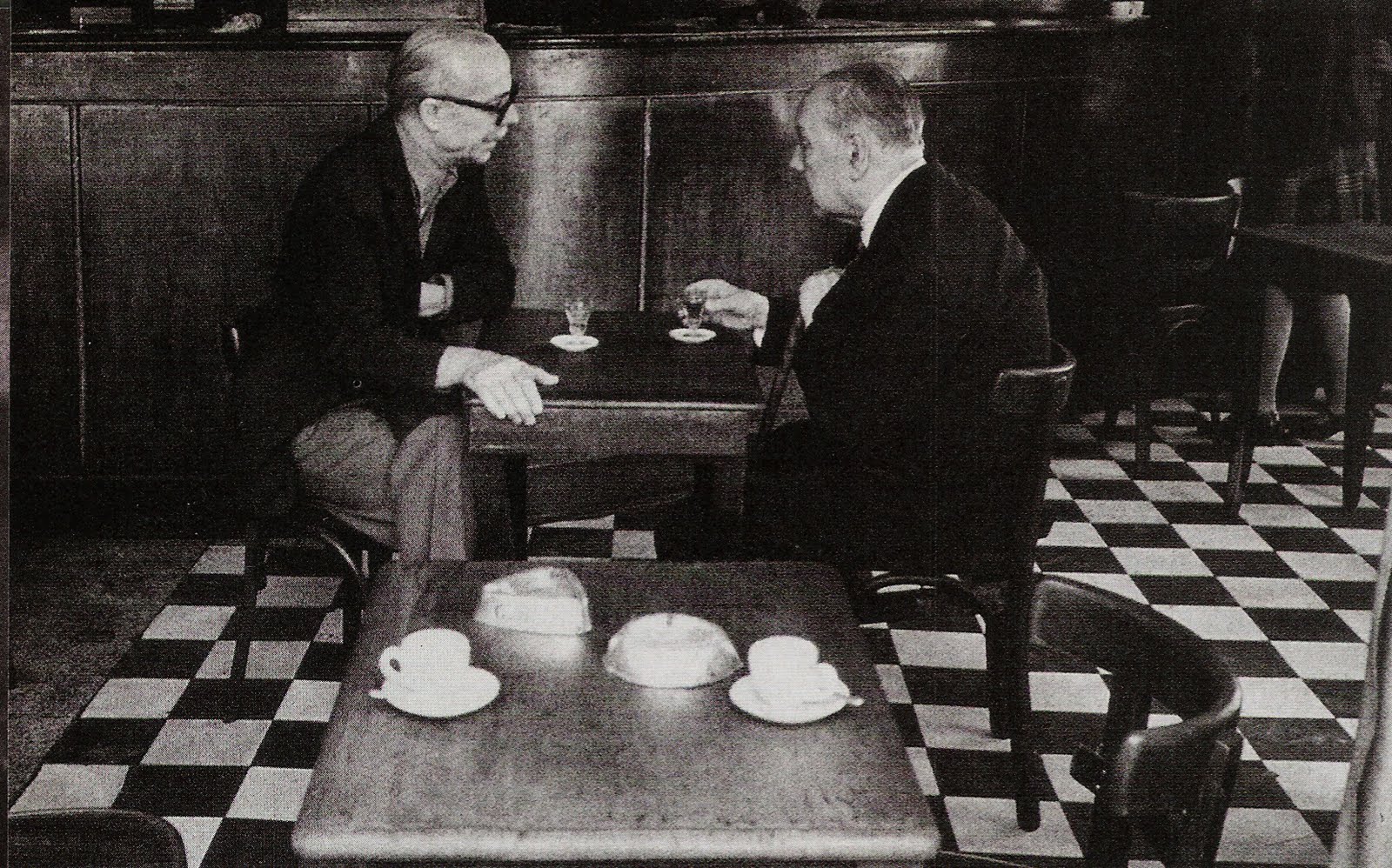

كتب عنه كبار الفلاسفة والنقاد، مثل جاك دريدا وجيل دولوز. قال الأول عن نصوص كتابه “المسرح وقرينه” إنها “تحريضات أكثر ممّا هي مجموعة إرشادات، نسق من الانتقادات يرجّ كامل تاريخ الغرب أكثر ممّا هي رسالة في الممارسة المسرحية”، وتحدث دولوز عن الرسائل المتبادلة بينه وبين الشاعر جاك بريفير، مبينا أن بريفير كلما ظنّ بأنه يقترب من آرتو وفهمه صار آرتو بعيداً عنه، ويفكّر بشيء آخر، ذلك لأن آرتو لا يتحدث عن “حالته” فقط، بل كان يشعر سلفا، عبر الرسائل التي كتبها في شبابه، بأن حالته تضعه أمام مسار معمّ (غامض) عن الفكر، وليس بمقدوره الاحتماء بالصورة الدوغماتية أو المطمئنة، لكنه، على العكس من ذلك، يختلط هو نفسه مع رغبة التدمير الكامل لتلك الفكرة.

تدمير الذات

كل ما كتبه آرتو كان باسم النقاء، ومن أجل بلوغ النقاء كان عليه أن يمرّ بتجربة شاقة، تجربة تدمير الذات وتدمير اللغة للوصول إلى اللغة الصافية. ورغم أن كتاباته عن المسرح وُضعت في كتاب اسمه “المسرح وقرينه”، فإنه لم يكتب ليدون كتابا أو كتبا، بل لينسف الكتب والكتابة، وطالما رفض الانتماء إلى “سلالة الأدباء” لأنه رفض أن يكرّس نفسه شاعرا، مع أنه لم ينتم إلا لشعره، فامتاز أسلوبه بالغرابة والسريّة، أسلوب تفرّد به، لأنه كتب المستحيل في لغة مستحيلة.

تقوم رؤيته المسرحية على مبدأ أساسي هو نسف النص الأدبي وتحطيمه للتحرر من كل القيود والمكبلات التي تحيد بالمسرح عن منحاه الطقسي دائم التجدد، باسترجاع طابعه البدائي، والتحرر من الكلمة التي أثقلت كاهله، والتركيز على الحركة ولغة الجسد.

ذلك أن للحواس لغة تنتج شعرا بصريا، حسبما يذهب، كما أن للغة المنطوقة شعرا لفظيا، هذه اللغة الحسية الفيزيقية هي حقا، لغة مسرحية بقدر ما تستطيع أن تعبّر عن أفكار لا تطالها اللغة المنطوقة.. وكل شعور صادق هو في حقيقته غير قابل للترجمة، والتعبير عنه بالكلام خيانة له.. وبهذا فكل صورة أو استعارة أو تكوين يسدل القناع على ما يمكن أن يسفر عنه لهو أغنى بالدلالة الروحية من وضوح الكلمات وقدرتها على التعبير.

نشأ آرتو، المولود في مرسيليا عام 1896 والمتوفى في باريس عام 1948، في أسرة صارمة من أصول يونانية. كان لوالديه تسعة أبناء لم يبق منهم على قيد الحياة سواه وأخته.

أستدعي عام 1919، في أثناء الحرب العالمية الأولى، إلى الجيش وأرسل إلى جبهة القتال، إلاّ أنه حصل عقب تسعة أشهر على إعفاء بسبب إصابته بمرض السير النومي (أو ما يسمى بالسرنمة).

وبعد ستة أعوام أسهم في تكوين الحركة السريالية، وعيّن مديرا لمكتب للبحوث السريالية، لكنه سرعان ما طُرد من الحركة إثر خلافاته مع أندريه بريتون، فأسس مسرح “ألفريد جاري”، بالتعاون مع روجر فيتراك، وأخرج له مجموعة من المسرحيات مثل “حلم”، “أسرار الحب”، و”فيكتور، أو الأطفال يصلون إلى السلطة”.

آرتو ينادي بمسرح يعبر عما في الحياة الإنسانية من عنف واضطراب وتزعزع

ثم أنشأ عام 1935 مسرحه المسمّى بـ” مسرح القسوة”، وطبّق أفكاره النظرية في عرض بعنوان “آل شنشي”. سافر بعد ذلك إلى المكسيك، وحين عاد إلى فرنسا ألقي القبض عليه في ميناء “الهافر” بسبب حالته الصحية المزرية ليقضي قرابة ثمانية أعوام حبيس سلسلة من المصحات العقلية، ممّا كان له عظيم الأثر في تكوين فكره وبلورة إبداعاته. وقد كتب رسالة، وهو في إحدى تلك المصحات، إلى صديقه الذي كان يشرف على إحدى المجلات، أوضح فيها أنه لم يكن أبدا مجنونا ولا مريضا، وأن احتجازه كان نتيجة مؤامرة فظيعة وخفية، شاركت فيها كل الطوائف المسيحية والكاثوليكية والمحمدية واليهودية والبوذية والبراهمانية والكهنة اللاما في معابدهم في التيبت.

مسرح القسوة

يكشف مسرح القسوة العالم الداخلي المليء بالمخزون الخرافي والأساطير والقصص الميتافيزيقية، لأن المسرح، كما يراه آرتو، يجب ألاّ يكون وسيلة للتحليل الاجتماعي أو السيكولوجي وإلاّ تحوّل إلى ميدان وعظ أخلاقي، وإنما هو خطاب إبداعي يجسد بعض الحقائق الصوفية التي مكثت مدفونة داخل النفس الإنسانية. لذلك فهو ينادي بمسرح يعبّر عمّا في الحياة الإنسانية من عنف واضطراب وتزعزع، وعن أسرار اللاوعي. وهي ثيمات لصيقة بالمفاهيم السريالية، تقترن بصور العنف والحروب والكوارث التي، كما أثّرت في النفس الإنسانية، فإنها أيضا بالغة التأثير في الجسد الذي هو وعاء النفس والروح.

من بين ما انجذب إليه آرتو، إضافة إلى السريالية، في البداية، تجربة ألفريد جاري المجنونة، الثائرة على القواعد المسرحية والمعايير الجمالية والأنساق الأخلاقية. وبعد مشاهدته للمسرح البالينيزي (نسبة إلى جزيرة بالي الأندونيسية) حاول أن يزاوج بين مصادره الطقسية والسحرية والروحانية من جهة، وصور القسوة والعنف والهلوسة، والأشكال الغرائبية، والتجريد الرمزي في مسرح جاري من جهة أخرى. كما انجذب بشدة إلى المؤثرات الشرقية، بما في ذلك اليوغا والأديان والمخدرات والسحر وكتاب الموتى عند التبت والصوفية وعلم التنجيم، إلى جانب تأثره ببعض تقاليد المسرح الإغريقي وطقوس شعوب المكسيك وتوجهات المسرح الرمزي.

وفي السياق ذاته نادى آرتو بأن تقوم لغة المسرح البصرية الطقسية من خلال إعادة اكتشاف العلامات الجسدية الكونية، أو ما يسميها بـ”العلامات الهيروغليفية”، إشارةً إلى كونها علامات صوريةً. وكان للسينما الصامتة أثر كبير في تعميق نزعته إلى خلق مسرح يتصدر فيه خطاب الجسد والتشكيلات الحركية والتكوينات المبهرة، ويتواصل مع المتلقي من خلال بنى مشهدية، بدلاً من التواصل بالكلمات التي اعتقد بأنها أصبحت عاجزة عن تحقيق التواصل بين البشر في القرن العشرين، وهو اعتقاد أخذ به أغلب كتاب مسرح العبث، ولذلك نبذ أدبية الخطاب المسرحي مثلما نبذ السينما الناطقة التي عدّها عبثا محضا ونفيا للسينما ذاتها.

في محاولته لضم أفكار أخرى، وحاجته إلى استيعاب الثقافات غير الغربية، قام آرتو بتفكيكها من سياقها وسياق حقائقها في إطار رؤيته الخاصة. لكن هذه الرؤية فصلت، بين التاريخ الشرقي والحضارة الشرقية بأساليب تخفي تحت قشرتها الخارجية نزعات مركزية غربية، واستشراقية براغماتية، منتهكةً ما يسميه الناقد الهندي رستم بهاروشا “أخلاقيات العرض” التي تكمن وراء أيّ تبادل ثقافي، والعلاقات الاجتماعية التي تؤسسه. وفي هذا السياق تقول سوزان سونتاج، في مقال شهير عنه، إن متابعة آرتو “للآخر” يمكن رؤيتها على أنها جزء من حاجته الباثولوجية في الهروب من أوروبا المنطقية.

آرتو لم يكتب ليدون كتابا أو كتبا، بل لينسف الكتب والكتابة

كتب في خطابه للبوذيين “إن أرواحنا تعاني من احتياجات أخرى غير تلك التي تلازم الحياة، فنحن نعاني من العفن، من عفن المنطق. تعالوا لتنقذونا من شرانقنا، وصمّموا لنا بيوتا جديدة”.

منظور كولونيالي

بغض النظر عن رفضه العنيف لثقافته، فإنه لا يمكن الادعاء بأن توجه آرتو إلى الشرق كان بدافع حب الغير، أو أن هذا الحب كان قائما على فهم أصول مبادئه. ومن الأدق أن نقول، مع بهاروشا، إنه خلق الشرق الخاص به “شرقا متخيّلا”، ثم حصل منه على مصادره لاستعادة الحيوية.

بل إن آرتو لم يقم قط بترجمة المصادر بطريقته الخاصة فحسب، بل بدا غافلا تماما عن تاريخه ومغزاه الأصيل الموغل في العرقية. ولأن آرتو فشل في تقديم “معرفة تاريخية صحيحة”، فإن أفكاره التاريخية قد جعلته يصنّف ضمن المستشرقين الذين سخّفوا الثقافات غير الغربية على أساس احتياجاتهم، وتأكيداتهم للحقيقة من منظورهم الكولونيالي البحت. وهكذا بدت أبحاثه خيالية نابعة من رؤيته لمسرح “مستحيل” يرقد في أعماقه، وليست تاريخية أو وصفا منظما لما رآه.

إن ما أثاره آرتو عن المسرح البالينيزي لم يكن المسرح البالينيزي نفسه، بل كان متعلقا بـ”المسرح الشرقي”، وحافزا ومثيرا موحيا فقط للمسرح الموجود في أفكاره وأحلامه. ويتفق بهاروشا مع سونتاج على أن أسوأ ميراث تركه آرتو هو اصطلاح “المسرح الشرقي”، لأن مقياسه كان مثل كثير من المقاييس الغربية التي تبسّط بشدة النشاطات وطرق التفكير في الشرق.

وقد تجنب كل الخصائص المميزة والظاهرة للفنون المختلفة والمعقدة كالكابوكي، والنو، واليانج كوليت، والباريز، والكاثاكالي، والشاو، وأدى تجريده لها من فرديتها إلى أن تصبح تقاليد العرض في الشرق من دون شكل محدد، بحيث يمكن أن يحل بعض تلك الفنون محل بعضها الآخر.

إن استخدام آرتو لمصطلح “المسرح الشرقي” يضعه في موضع أقل مما يليق به من احترام، بل ويجعله يتسم بالغموض. وعلى الرغم من أنه استخدمه دائما كمرادف للمسرح البالينيزي، فإنه أراد التعبير من خلاله عمّا يبتعد عن المسرح الغربي في المقام الأول، ولم يستطع التخلص من فكرة أن “الآخر” أو “الغيرية” ترتبط ارتباطا وثيقا بـ”المسرح الشرقي”.

زاد من هذا سوء فهمه للعناصر الكونية، والميتافيزيقا، والقوى الخارقة للطبيعة الموجودة في الرقصات البالينيزية والكمبودية التي لم تكن دقة تقنياتها دافعا لانجذابه إليها، بل تجسيدها القوي للمجهول، وأشباح ما وراء الطبيعة.

لكن من جانب آخر إذا كان منظور آرتو للمسرح مطمحاً عسير التحقيق على الصعيد العملي، ولم ينل أيّ نجاح في زمنه، بل أُهمل تماما في بلده فرنسا، وهوجم من منطلقات مختلفة، فقد جرى اعتناقه، وأسّس عليه معظم الاتجاهات التجريبية في المسرح الأميركي والبولوني، التي غيرت من هدف المسرح، وفجرت شكله التقليدي من خلال إعطاء الأولوية للجسد والحركة على حساب النص. وشكّل هذا المنظور مرجعا أساسيا لمعظم تجارب المخرجين الطليعيين الذين تبنّوا أشكال المسرح الطقسية والصورية في الدول الاشتراكية المنحلة، والأسكندنافية، وأميركا اللاتينية، وبعض الدول الآسيوية والأفريقية، ومنها العربية، التي برز فيها عدد من المخرجين، على اختلاف تمثّلهم وتبنيهم لذلك المنظور، وصيغ التعبير الصوري، أو البصري في تجاربهم الإخراجية.

العرب