الإصلاح الديني والتحرر من فقيه السلطة/ نجوان الأشول

ثلاثة مشاهد رئيسية، تتحرك أمام ناظري وأنا أكتب هذه المقالة. الأول؛ تصريح رؤوس المؤسسات الدينية الرسمية في مصر (الأزهر ودار الافتاء) بحرمة الخروج في تظاهرات 25 يناير 2011، باعتبارها ستؤدي إلى فتنه وفوضى. الثاني؛ بيانات شيوخ جماعة الدعوة السلفية بحرمة الخروج في تلك التظاهرات، باعتبارها فتنةً، وستؤدي إلى الفوضى.

والسؤال الذي طرح نفسه، في ذلك الوقت، كيف لممثلي هذين الكيانين أن يتفقا على موقف، على الرغم من العداء الشديد بينهما، والذي كان يظهر جلياً في الخطب والتصريحات الإعلامية قبل هذا التاريخ.

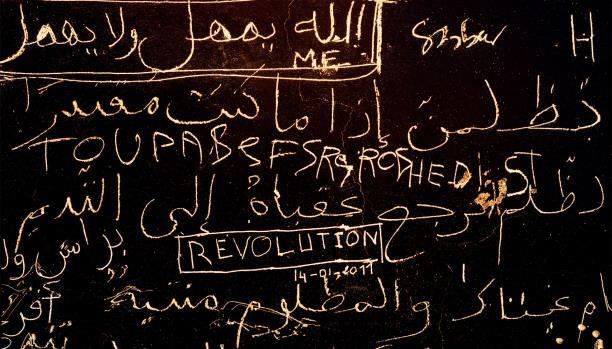

لماذا تمثل الثورة نقطة التقاء بين ممثلي هذين الكيانين؟ ولماذا تم وصفها بالفتنة والفوضى؟ طرحت ثورة 25 يناير 2011 في مصر مقاربة التحرر من التبعية بشكل عام، في الداخل والخارج، وخصوصاً تلك التبعية لرجال الدين، والخطاب الديني المُقسم للمجتمع إلى متدينين وغير متدينين.

وكان نموذج ميدان التحرير بارزاً على فكرة التعايش بين المختلفين في الدين، وأيضا المختلفين في درجات التدين داخل الديانة، بل والمذهب الواحد. إذن، طرحت الثورة مقاربة إدارة التنوع بشكلها المثالي، حيث الحكم على التدين يرجع لله، وليس لشخص ما يسمى شيخاً أو إماماً، وإن معركة الثورة الحقيقة لا بد أن تكون في خطاب المعيشة “الوضع الاقتصادي”، وتحقيق الكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية بين الطبقات.

مثلت هذه المقاربة، بالفعل، تحدياً حقيقياً لحُراس معبد “التدين” و”المجتمع المتدين”، أو ما رُفع بعد ذلك تحت شعار “الهوية الاسلامية”، فلقد دُفع المجتمع برمته إلى معركة الهوية. وللأسف، سقطت الكتلة الحرجة المحركة للثورة في هذا الصراع، ولم تستطع أن تقدم خطاباً بديلاً، أو خياراً بديلاً لمنع هذا السقوط. هكذا، وبدلاً من أن يتحرك الجميع باتجاه التخلص من أنقاض الأنظمة المستبدة، والتي قسمت المجتمع رأسياً، بناءً على ولاءات أولية كالدين، وأفقرته وجهلته وأمرضته، سقط الجميع في براثن الفتن الطائفية بين مسلم ومسيحي، وبين سلفي وغير سلفي، وبين متدين وعلماني.

كل هذه المفاهيم تمت صياغتها من مؤسساتٍ، لم تعمل يوماً على تحرر المجتمع، بل، على العكس، وفّرت من الأسباب ما تجعله يرضى لحاله البائس من الفقر والجهل والمرض والتبعية. بل وجعلته مستمتعاً بهكذا آلام وعذابات، لأنها الطريق الوحيد للجنة التي رُسمت من خلال هذه المؤسسات وشيوخها، بل أقصد آلهتها.

لم يعنِ، أبداً، احتضان مؤسسة، كالأزهر، وثيقة تعد الأهم في إرساء فكرة الدولة المدنية الدستورية، أنها تخلت عن ولائها القديم لنظام الاستبداد. ولم يعن إنشاء الدعوة السلفية حزباً سياسياً أنها غيرت من نظرتها بشأن الخضوع لولي الأمر صاحب السلطان، وتكفير الديمقراطية ومن ينادي بها. فالمدقق في التفاصيل يعلم أن هكذا وثيقة لم تكن لتصدر، لولا دفع وضغط من الكتلة الحرجة، المؤمنة بالله، والمتحررة من نفوذ الإمام والسلطان، وأن دخول هكذا سلفية العملية الديقراطية ما كان إلا للحفاظ على المعبد، وكهنته وعُبّاده.

في الحقيقة، عملت المؤسسات الدينية والحركات الإسلاموية، المرتبطة بالأنظمة، على تفريغ الثورة من مضمونها التحرري، وانحراف مسارها إلى الدخول في أتون صراعات هوياتية، لم تطلبها الثورة، ولا مشاركوها، ولم توجد على جدول أعمالها المكتظ بقضايا التحرر، من الاستبداد والعيش الكريم والكرامة الإنسانية والمواطنة العادلة للجميع. وهذا يؤكد فرضية التغذية المبتادلة بين الأنظمة الاستبدادية والمؤسسات الدينية الفاسدة، فالأولى ما كان لها أن تصمد عقوداً طويلة في المجتمعات العربية، من دون تحالفٍ سافر، أو خفي، مع مؤسسات وجماعات إسلاموية، تُرسخ من وجودها في العقل العربي، وتربطها، بشكل غير منطقي، بوجود الله نفسه، واتباع رسوله والخلفاء وسلف الأمة. والثانية ما كان لرجالها أن ينفُذوا بأفكارهم، محافظين على ما تملكوه من امتيازات، من دون دعم من تلك الأنظمة

المستبدة.

إذن، هناك تغذية متبادلة بين هذه الكيانات وتلازم دائم: فالاستبداد السياسي يحميه فساد المؤسسات الدينية، بجانب الفساد المالي، بالمعنى الموضوعي، والذي يجعل ممثليها منتجين خطاباً دينياً معززاً للأنظمة الديكتاتورية، ومبرراً لوجودها، متهماً الفرد والمجتمع في نفسه ودينه، بل ووجوده أصلاً، بأنه مصدر الشرور، وليس ذلك الديكتاتور وزمرته ومنظومته. وبالتالي، الخروج من هذه الدائرة المغلقة يعني أن تفكيك مفاصل إحداها مرتبط بتفكيك مفاصل الأخرى بالضرورة. وهذا قد يكون من الدروس التي تم تعلمها أخيراً، فسقوط رأس النظام في مصر من دون سقوط كهنة معبده أدى إلى كبوة مشروع الثورة برمته إلى حين.

لا بد من أن يوجه الجهد المطلوب حالياً إلى ضرورة العمل على الإصلاح الديني، بكل معانيه المؤسساتية والخطابية، تعلق بالإسلام أم بالمسيحية، لأن هذه المنظومة الدينية الحالية لا تكرس سوى الاستبداد للأنظمة الحاكمة، والخنوع والانبطاح للشعوب العربية، لعجلة هذا الاستبداد السياسي المتلاحم مع الديني.

ويبقى، أخيراً، المشهد الثالث راسخاً في الذهن: عندما أحاط المسيحيون الأحرار المصلين من المسلمين الأحرار في ميدان التحرير في الأيام الثمانية عشر لحمايتهم من عدوان محتمل من رجال نظام الدولة المستبدة، وهو مشهد يعبر عن أن التنوع ثراء، والإقصاء فناء.

العربي الجديد