الإمبريالية الأميركيّة سنداً لنظام الأسد/ خليل عيسى

لم تعلم الطفلة الشهيدة حنين الدعاس أنّ ذلك اليوم في دوما في سورية سيكون الأخير في حياتها. لم تعلم أنّ حقد نظام قتلة الأطفال الذي يرمي، كل يوم، قنابل النابالم الحارقة المصنوعة بقوارير الغاز، والذي تبيّن أنه أفضل تلميذ للقصف الإمبريالي الأميركي على فيتنام، حقد بلا نهاية عليها. وكان مدير العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة، ستيفين أوبراين، كان في ذلك اليوم يلتقط صورا مع وزير خارجية النظام، ويصرّح أنه مستعدّ للعمل مع الحكومة السورية “من أجل تخفيف المعاناة الإنسانيّة”، فذهب بعدها في “جولة تفقديّة” مع أعيان النظام في حمص المهدّمة (“فرانس 24″، 16 أغسطس/آب 2015). قدّر أوبراين جدّاً جدّا “جهود الحكومة السورية” التي أرسلت صاروخاً فراغيّاً على سوق شعبي، في وضح النهار، ترحيبا بوجوده بين ظهرانيها.

ولا جديد هنا حقًا. فقد تعودنا أن تقع مهام التغطية على جرائم السفاحين على عاتق مهرّجين من الأمم المتحدة: مجزرة 16 أغسطس أدت إلى وقوع 104 شهداء، تسعة منهم لم يتمّ التعرّف إليهم حتى اللحظة، بالإضافة إلى 532 جريحاً، ثلثهم من الأطفال. مشهد الأكياس المليئة بأجساد الشهداء الطازجة الموضوعة على الرصيف سُريالي وعادي جدا في الوقت نفسه. يُخيّل للمرء أنّه، بعد أكثر من أربع سنوات، لم يعد ممكناً أن يُفاجأ بالمجازر. ولكن، مؤكّد أنّك ستستفيق، حتماً، على مجزرة غداً أو في يومٍ بعده، يرتكبها نظام قتلة الأطفال تفوق كل الكوابيس التي مرّت عليك، لتفهم حينها أنّ كلّ شهيد يسقط إنّما يأخذ جزءاً من روحك وقلبك معه. والأمر بهذه البساطة في الواقع: لن يكلّ قتلة الأطفال عن القتل، ما دام هنالك أطفال في دوما وداريا وإدلب وغيرها. ولن يحمي أحد أطفال سورية، لا “منظمة الأمم المتحدة لتبييض جرائم سفاحّي العالم” تريد أن يتمّ ذلك حتماً، ولا حتى أكثرية الأغبياء من كتّاب أو أنصاف أكاديميين أو “خبراء” أو سياسيو زيفٍ، لم يعودوا يريدون أن يقولوا شيئاً سوى الخطأ، سوى مداراة حلفاء القتلة الذين يتبسّمون لهم، فينتهي الأمر بهؤلاء بخداع شعوبهم، ويقولون لها إن الضبع صديق صدوق للخراف. ولو أنّ الضباع استنكرت بشدّة تشبيهنا هذه الوحوش الما-دون بشرية بها.

وحدهم السوريون الذين يقتلون هناك فهموها جيّدًا. قال ناجون في دوما في سخرية لاذعة قاتمة: “نطلب من أوباما أن يعيد إلى بشار الأسد أسلحته الكيماوية، على الأقل كان أولادنا يبقون قطعة واحدة.” هذه السخرية القاتمة التي تلخص كلّ شيء، هو ما تحاول أن تنطلق منه هذه الورقة-البحث السياسية، في محاولة للإجابة عن السؤال: ما هي العلاقة الحقيقية القائمة بين الإمبريالية الأميركيّة ونظام الأسد، نظام قاتل الأطفال؟

“منذ الأشهر الأولى لثورة مارس/آذار 2011 في سورية، كان واضحاً لكلّ محلّل سياسي متوسّط الذكاء يتابع بدقة تسلسل الأحداث، ليس في سورية فقط، بل في الوطن العربي والعالم بأسره أن الولايات المتّحدة تريد بقاء الأسد، شخصاً ونظاماً”

علاقة حب سرّية

منذ الأشهر الأولى لثورة مارس/آذار 2011 في سورية، كان واضحاً لكلّ محلّل سياسي متوسّط الذكاء يتابع بدقة تسلسل الأحداث، ليس في سورية فقط، بل في الوطن العربي والعالم بأسره أن الولايات المتّحدة تريد بقاء الأسد، شخصاً ونظاماً، عكس تصريحاتها التي لا تنتهي عن “الأيام المعدودة للأسد”. كتبنا ذلك عام 2011، وكتبناه مجدداً بداية عام 2012. طبعاً، كان هناك أيضًا كلّ الذين ملأوا الدنيا بصراخ “أميركا مع الشعب السوري” وأنّ “الغرب هو ضد الأسد”. لا يجوز أبداً الاستهانة بحناجر هؤلاء، وقدرتهم على التهريج، منهم زياد ماجد، وهو يساري ديمقراطي، في باريس، وفي العلوم السياسية لا غير، لا “يؤمن”، والسياسة عند أمثاله إيمان ميتافيزيقي، بأنّ هنالك مؤامرات في السياسة الدولية، أو بأنّه ثمّة شيء اسمه “مؤامرة”، وثمة شيء آخر اسمه “نظرية المؤامرة”، وبأنّ عدم الخلط بينهما أمر يجب أن يعلّمه لتلاميذه في أول سنة جامعيّة. انتهى الأمر عند ماجد بأن كتب كتاباً بالفرنسية عن “الثورة اليتيمة” في سورية، لم يشرح فيه كيف حدثت عملية ذلك اليتم تحديدًا. فحسبه، المسألة من صلب الهواجس النفسية الرئيس الأسود، لتكون مشكلة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، في كونه “مهجوساً بصورته لدى ناخبيه وبعدم مقارنته بسلفه جورج بوش”. ولذلك، لم يهاجم نظام الأسد عسكرياً، على الرغم من أن الرجل كان يمكنه، في أثناء ولايته الأخيرة، أن يتخطى عقدته النفسية تلك. لكن، لم يكتب زياد ماجد لماذا لم يفعل. والمعلوم لدى كل شعوب العالم، من السلفادور إلى فيتنام إلى الكونغو، إلى العراق الذي هو “منا وفينا”، أنّ تاريخ الإمبريالية الأميركية مليء بالحب العارم تجاه الديمقراطيين والديمقراطية. لكن، حسب مقاربة ماجد، يصبح السؤال: ماذا يستطيع أن يفعل الأميركيون “الطيّبون” أمام الفيتو الروسي “الشرير”؟ لا شيء. تصبح القصة قصّة ليلى والذئب مكيّفة سوريّاً، ومبسّطة لجماهير تمّ الضحك عليها، فوق عمليات الذبح التي تتعرض لها. يلاقيه في ذلك حازم صاغية، وهو كاتب معروف، صادق في انحيازه للثورة السورية ووقوفه ضد الاستعمار الإيراني، لا نشكّ بذلك. لكنه صادق أكثر في انحيازه للتعليلات الغربية، وهو ممن هلّلوا للغزو الأميركي للعراق، ما يجعله منسجما مع ذاته. ظلّ يردّد في مقالاته في جريدة “الحياة” بلا انقطاع مع مشجعين ومصفقين بأنّ الحلّ هو أن “يغري السوريون أميركا بالتدخل العسكري”.

مهمة هذه الآراء من أيديولوجيي اليمين الذي هيمن، وما يزال، على النقاش السياسي حول الثورة السورية، فقط كمثال على الأفكار السائدة، وليس على الأشخاص. ظلّ هذا اليمين يردّد نغمة “الإيمان بأميركا والغرب هو الحلّ” طوال السنوات الماضية، على الرغم من أدلة حسيّة ومتصاعدة بأنّه كان هنالك دوماً علاقة حبّ سرية وحميمة، بين الإمبريالية الأميركية ونظام قتلة الأطفال (انظر مقالتي في “العربي الجديد”، 5 أكتوبر/تشرين الأول 2014). ومن الأدلة الفاقعة أنّ الولايات المتحدة كانت، كل الوقت، تعطي النظام السوري عندما يطلب صوراً من تجسّسها الجوي، في اتفاق بينهما قائم منذ أيام الحرب الباردة عام 1974 (“نيويورك تايمز”، 15إبريل/نيسان 2013) ما زال الأخير يستعملها.

“يصنّع الأميركيون بتصريحاتهم، كلّ يومٍ، وهمًا، هو وهم “النظام السوري المقاوم للإمبريالية”، بينما يسمحون له، في واقع الأمر الفعلي، بالقمع والقتل”

في الحبّ السرّي ومفاعيله السياسيّة

عندما اندلعت المظاهرات السلمية في كلّ أنحاء سورية، بعد 15 مارس/ آذار 2011، كانت الإدارة الأميركية تصف الأسد “المصلح”. وقالت وزيرة الخارجية في حينه، هيلاري كلينتون، “هناك قائد مختلف في سورية الآن. وأعضاء عديدون في الكونغرس من الحزبين ذهبوا إلى سورية في الأشهر القريبة، وقالوا إنهم يعتقدون أنّه مصلح” (“واشنطن بوست”، 4 أبريل/نيسان 2011). كان واضحًا أنّ الأميركيين هم مع بقاء الأسد في السلطة، بينما كان عنف الأخير يتصاعد ضد المتظاهرين السلميين، والذي كان يستعمل، في أثناء ذلك، بروباغندا وجود “مؤامرة كونية” ضده.

ومع زيارة السفير الأميركي في دمشق، روبرت فورد، حماه في 8 يوليو/تموز 2011، بدأت تتبلور المعالم الأولى للخطة الأميركية للتعامل مع الثورة السورية: تصريحات علنية مكثّفة تطلب من الأسد “التنحي”، افتتحها الإمبراطور الأميركي أوباما في 18 أغسطس/آب 2011، أي منذ أربع سنوات، وهي لا تزال جارية بالمناسبة (صدّق أو لا تصدّق، فإنّ تصريحاً من هذا النوع ورد في 16 يوليو/تمّوز الماضي (2015)!)، في مقابل السماح بكلّ شيء من أجل أن يبقى الأسد في الحكم، بتسهيل الدعم الروسي والإيراني والغربي، بما فيه الشركات الغربيّة التي كانت تبيع للنظام مواد للقمع الإلكتروني والشبكي (“نيو ريبابلِك”، 15 مارس/آذار 2012). وذلك كله كان يحدث، بينما كان الأميركيون يتلطون خلف ستار “الفيتو الروسي هو المشكلة”.

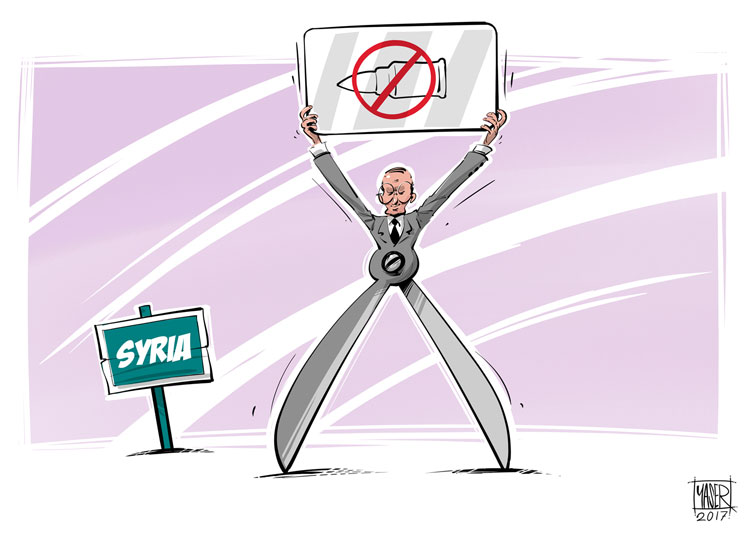

كان أكثر ما يسهّل حصول ذلك تزايد هيمنة الخطاب اليميني قوميًّا المغرم بالغرب الاستعماري الذي كان يطير فرحاً في ردّات فعل بافلوفيّة، مع كلّ جملة تقول إن “الأسد يجب أن يرحل”. ترافق ذلك بطبيعة الحال بحملات أيديولوجيةٍ، شنّها هذا اليمين ضد كل من خالفه، ولو من منطلق ثوري. فتمّ خلال ذلك، حصر الهجوم على روسيا وإيران في مقابل الدفاع عن الولايات المتحدة، بحجّة أنّ كل ما هو خلاف ذلك “تشبيح” أو ما شابه. انتهى هذا المسار الكارثي بالنشوة والتصفيق عند تهديد، الكاذب طبعًا، أوباما للنظام السوري بالتدخل العسكري لنزع الأسلحة الكيماوية. وتبيّن، لاحقاً، أن الأميركيين كانوا يعلمون أنّ النظام ما يزال لديه أسلحة كيماوية من غاز السارين السام، حتى قبل إعلانهم “اكتمال عملية التنظيف”. (“وال ستريت جورنال”، 23 يوليو/تموز 2015). لكنّ مسرحية “خطوط أوباما الحمر” خدعت الجميع، بمن فيهم يساريون معارضون مخضرمون عرب، انساقوا في هذه الحملة. وبالنتيجة، تمّ بشكل غير مقصود، الوقوع في فخ الحلف الثلاثيّ “أوباما-خامنئي-الأسد”. وبعد هذه السنوات الأربع، لا يمكن التوقف عن التشديد كم كان ذلك كارثيّاً على التفكير المسؤول بالخيارات الواقعية المتاحة أمام الثورة السورية.

في المقابل، كانت أبواق إيران في العالم العربي تطير فرحاً كذلك بجملة “الأسد يجب أن يرحل”، لأنها كانت تقوّي سرديتها التي تقول إنّ “إيران وروسيا وسورية تعادي الإمبريالية”. إذّاك، بدأت تتشكّل معركة أيديولوجية وهميّة تمامًا لا علاقة لها بالواقع الفعلي للأمور، على الرغم من كل مظاهر السجال اليومي: يصنّع الأميركيون بتصريحاتهم، كلّ يومٍ، وهمًا، هو وهم “النظام السوري المقاوم للإمبريالية”، بينما يسمحون له، في واقع الأمر الفعلي، بالقمع والقتل. في الوقت نفسه، كان النظام يتلبّس التوصيف الواهي الذي يصنّعه له الأميركيون بكل سرور. لا بل ويهاجم كلّ من يعارضه ويتّهمه في أنه “عميل لأميركا وإسرائيل”، بينما يأتيه كلّ أنواع الدعم الروسي والإيراني.

كانت هذه اللعبة الإمبريالية المتعددة الوجوه التي اشترك فيها كبار اللاعبين، من أميركا وروسيا والصين، في مجلس الأمن وخارجه، الديناميكية الأساسيّة خلف الوقوف العالمي الفعلي إلى جانب النظام السوري. فما عدا بعض الدول الخليجية التي تدافع عن نفسها أّولًا ضدّ الاستعمار الإيراني، كان العالم بأسره، وما زال، ضد الثورة السورية. لذلك، عندما كان بشار الأسد يقول إنّ هناك “مؤامرة كونية” على سورية لم يكن يكذب تماماً. بالفعل، كانت هنالك مؤامرة “كونية”، لكنها تمثّلت في أن الجميع وراء نظامه: كان الروس والإيرانيون في الواجهة، بينما كان الأميركيون في الخلفية.

كان نظام الأسد يعلم أنّ أكثريّة النخب المعارضة المهيمنة على المسار الثوري (وكلامنا هنا يتعلّق بالخطوط العامة للأمور، فهناك تنويع شديد في التفاصيل) يتمّ الضحك عليها، في أحسن الأحوال وأسوأها، يتمّ احتواؤها بحكم سيطرة المال والإعلام. في المقابل، كان هنالك نخب-زبائن آخرون عند إيران والنظام السوري من كتّابٍ وصحافيين وأكاديميين وأنصاف أكاديميين و”خبراء”، ينتجون خطاباً استعماريًا ساخناً، قوامه تنويعات على مقام “الثورة السورية هي مؤامرة غربيّة ضد مقاومة إسرائيل المتمثلة بإيران”، يندرج في تبرير التوسع الإقليمي للإيرانيين (انظر مقالتنا في “العربي الجديد”، 4 مايو/أيار 2015) الذين سيستفيدون، مع الوقت، من مشكلة النظام السوري الوجوديّة، ومعرفتهم أنّ الأخير سيضطر أن يصبح أكثر تبعية لهم بمرور الوقت. أمّا النظام فلا يمانع حصول ذلك. ففي النهاية، ليس عنده من حلّ آخر للصمود على أية حال.

مثال على النخب الاستعماريّة هو “اليسار النبوخذنصّري”، بشقّيه الغربي والعربي الذي يعمل عند إيران. إنّ هذا “اليسار”، وهو، بالمعنى القومي العربي الاستراتيجي، عميق اليمينيّة، وهو ليس، في نهاية التحليل، سوى عدّة عمل استعمارية (وقد يكون، حاليًّا، أخطر بكثير على الشعوب العربيّة من اليمين الساذج الذي يعبد الغرب الذي يقابله) إنّما يستخدم الألفاظ الوطنية واليسارية والعلمانية، لتسويغ الاستعمار الإيراني، علمًا أن الكيان الصهيوني نفسه من أيّد بقاء النظام السوري (“هآرتس”، 18 أيار/مايو 2013). وعلى سبيل المثال، من جديد قطع الخردة الدعائية اعتبار “النبوخذنصّري الغاضب” أسعد أبو خليل (يكنّي نفسه “العربي”) على موقعه بالإنجليزية، مجزرة دوما مفبركة من المعارضة عبر المؤثرات الخاصة (!)، ومن فرط “علمانيّته” الإيرانية، أصبح يستخدم تعبير “الوليّ الفقيه” (جريدة الأخبار البيروتية، 8 أغسطس/آب 2015) في مقالاته. أما أحدث المنضمين الى الحلف العالمي حول الأسد فهو نظام عبد الفتاح السيسي في مصر الذي استقبل رئيس مكتب الأمن القومي السوري، علي مملوك، أخيراً، كما بشرّتنا به “الأخبار” البيروتية (11 سبتمبر/أيلول 2015).

“في لقاء قريب العهد، سرّب محتواه في الإعلام المترجم الحاضر في الاجتماع، هدّد الأميركيون ممثلي “الجيش الحرّ-الجبهة الجنوبية” بأنه “سنقصفكم إذا اقتربتم من دمشق”

إلى الزواج المُعلن

تمّ الانتقال، في السنة ونصف الماضية، بالعلاقة من مرحلة “الحبّ السريّ” إلى مرحلة “الزواج المعلن”، تحت شعار “الحرب على داعش”. وبالإذن من بعض صواريخ “التاو” التي يتباهى بها بعضهم في أنها دليل على “دعم الأميركيين” الذين لم يستطيعوا جمع سوى 54 شخصًا لمحاربة “داعش”، مشترطين عليهم عدم قتال الأسد، وقد “بقي منهم 4 أو 5” حسب الجنرال أوستن، ضائعون في مكان ما في البراري. يقول روبرت فورد نفسه “ليس سرّاً أننا أعطينا بضع فصائل مقاتلة مساعدة محدودة، لكن التشديد يجب أن يكون، هنا، على كلمة محدودة. وفي الوقت نفسه، لجمنا الدول الأخرى التي تعطي المساعدات للمجموعات التي ترعاها. والمستوى الإجمالي للمساعدات كان شديد القلّة، وبالتالي، تنافست الفصائل المعارضة فيما بينها على الموارد الشحيحة، وعلى الرعاية من الخارج. ذلك هو السبب الأساسي لانقسامهم: منع المساعدات عنهم والسماح لعدّة دول بالعمل وفق نظام زبائني”. (لقاء مع مدونة “ميوزينغز أون ايراك”، 13 يوليو/تموز 2015). وبتعبير آخر، كان الأميركيون السبب الأول والأساسي في انقسام الفصائل المعارضة، بينما كانوا يدّعون أنهم يدعمونها في العلن، في الوقت الذي يتبارى فيه مهرّجو اليمين واليسار الكاريكاتوريون بالتمسك بهذه التصريحات، على مدى الساعة، ليعزف كلّ بحسب لحنه. وفي لقاء قريب العهد، سرّب محتواه في الإعلام المترجم الحاضر في الاجتماع، هدّد الأميركيون ممثلي “الجيش الحرّ-الجبهة الجنوبية” بأنه “سنقصفكم إذا اقتربتم من دمشق”. بعد ذلك، بدأ أوباما استكمال رسائل الحبّ التي كان يرسلها إلى المرشد في إيران، علي خامنئي، بإرساله واحدة إلى بشار الأسد، هذه المرة، سلّمها مستشار الأمن القومي العراقي، فالح الفياض (“الشرق الأوسط”، 28 يوليو/تموز 2015). وأخيراً، استكمل المسلسل عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، ستيفان دي ميستورا الذي يعمل، بشكل مفتوح، على التحايل على أطياف المعارضة، لإبقاء النظام، برأسه وببنيته، خلال مسرحية “المرحلة الانتقاليّة”.

وتّوج ذلك كله تصريح وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، إنّ بلاده مستعدة للتعاون عسكرياً مع روسيا، من أجل “القضاء على داعش”. وقال، بشكل غير مباشر، إن بلاده توافق على بقاء الأسد في الحكم. ولكن، “ليس على المدى الطويل”، أي أن الولايات المتحدة مع بقاء الأسد الآن (“نيويورك تايمز”، 18 سبتمبر/أيلول 2015). أما الأسد نفسه فقال إنّه “لا مجال لحلّ سياسي في سورية” إلا بعد الانتصار على داعش، وهو دعا، يا للمصادفة، مقاتلي المعارضة للانضمام إلى مقاتليه في حرب واحدة مقدّسة على الإرهاب، ونشرت ذلك الصحيفة الأميركية نفسها (“نيويورك تايمز”، 16 سبتمبر/أيلول 2015). لكن، حتى بعد كلّ هذا الوقت، لا يزال كاريكاتورا “اليسار” و”اليمين” في المسألة السورية يصرّون على تحالفهما المضمر في التغطية على ما حدث فعلاً في سورية، وهو أن الإمبرياليّة الأميركيّة كانت المسؤول الأساسي عما حدث في سورية ووطننا العربي من مآسٍ، تحت ستار آلة القتل الإيرانية-الأسدية.

(كاتب لبناني)

العربي الجديد