التائب

فارس البحرة

في لقاء صحفي مع زياد الرحباني نشر في مجلة الوسط في التسعينيات ركز مقابله _الشاعر اللبناني عباس بيضون_ على ذكريات الطفولة والمراهقة. تحدث زياد عن الضغط التربوي الذي تعرض له في البيت والمدرسة، مصوراً البيئة التي عاش فيها مرحلة حياته الأولى أشبه بقفص أرستقراطي رغب دوماً بالتحرر منه، فخرج من البيت ليعيش مستقلاً في سن مبكرة جداً: 14 سنة على ما أذكر. روى عن توريط فيروز وعاصي له بخلافاتهما المستمرة وتوقعهما منه أن يلعب دور المصلح بينهما حتى لو تطلب الأمر إيقاظه من النوم. مستغرقاً بحالة الابتزاز العاطفي كان يكتب أثناء الدروس رسائل من فيروز إلى عاصي وبالعكس، إلى أن ضاق بهما، وتمنى أن يشتري مسدساً يقتلهما به ويرتاح. كما روى عن سخرية المدرسين والزملاء لطريقة نطقه للغة الفرنسية، وعن غربته تجاه التلاميذ الآخرين الذين كانوا يقضون إجازاتهم في فرنسا لا يسمعون إلا الأغاني الأجنبية ولم يسمعوا يوماً بفيروز، وعن تهكم الأستاذ عليه أمام الصف لموضوع كتبه بالفرنسية يذكر فيه أنه يحلم أن يصبح موسيقياً. رغبة منه في أن يطرد من المدرسة ارتكب مشاغبات متكررة كان آخرها أن ركل كرة القدم قصداً لتكسر زجاج غرفة المدير، الذي استدعاه ليقول له: مهما فعلت لن أطردك! أريد أن يكون إبن فيروز وعاصي من خريجي مدرستي!

ربطت هذه الذكريات بإنتاجه الموسيقي والغنائي والمسرحي: استخدامه سلالم وإيقاعات الجاز والموسيقا الأمريكية اللاتينية و اساليب الأداء الغنائي فيها واستلهامها للحياة اليومية وحسن خلطه لذلك بالموسيقا الشرقية، مسرحه الذي يبيح حتى للشتيمة مكاناً ويأبى إلا أن تكون علب البيرة المستخدمة على الخشبة علب بيرة حقيقية، كأنه يقص من الواقع ويلصق ويعيد توليف حوارات سمعها فعلاً ويقابل بين شخصيات عالية التركيب وأخرى نمطية. مثل كثيرين بنيت تصوراً له كفنان حيوي محطم للقوالب الفكرية والفنية والاجتماعية، ثائر على الأخلاق وأساليب الحياة التقليدية. لم أكن أنا من أسقط عليه خيالاتي، هو من قدم نفسه ضمن هذا الإطار التحرري: الخروج عن العائلة، التجديف وإعلان الإلحاد، عدم الاهتمام بالمظهر الخارجي، وصراحة مذهلة فيما يتعلق حتى ببعض تفاصيل الحياة الشخصية.

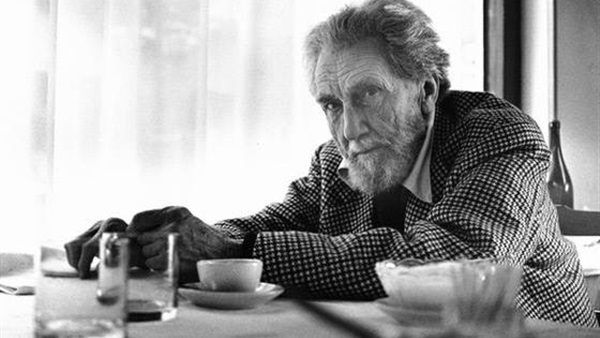

مقابلته مع غسان بن جدو التي عرضت مساء أمس 28.09.2012 على قناة الميادين تصلح لتوصيف صورة أخرى له: الشيوعي_المادي المتورط منذ أواسط تسعينيات القرن الماضي بندب محاسن الأخلاق! والذي اعتبر تجاوزات الإعلام اللبناني على سبيل المثال _يصف منها إتيان الإعلاميين بحركات تدل على عدم احترامهم لضيوفهم السياسيين على برامج (التوك شو)_ لامشاكل مهنية بل أخلاقية يستدعي علاجها تدخل وزير الدفاع! حتى في مظهره الخارجي بدا الشخص الذي رأيناه على قناة الميادين محافظاً وأشبه بالتائب!

لحسن الحظ لم تتطرق هذه الحلقة من اللقاء للواقع السوري مما يتيح لي أن أتناول الرحباني _وبات اللقب مع نزوعه المحافظ يليق به أكثر من الإسم الأول_ بشيء من التجرد. لفت نظري إعجابه بجمال عبد الناصر، إعجاباً غير نقدي وغير مترافق بأي استدراك، بلا (ولكن)أو (على الرغم من). لا يبدو كون عبد الناصر مكرس الديكتاتورية وعبادة الفرد في العالم العربي مما يقع في دائرة اهتمام الرحباني، وربما يعتبر ذلك من مزاياه طالما يشبهه بممدوحه حسن نصر الله. كأني به ينتظر ديكتاتوراً مفوهاً يخطب في الجموع فيزلزلها، فليس للحريات والفكر كبير معنى لديه، ملاحقة أجهزة جمال عبد الناصر للشيوعيين وسجنهم في مصر وسوريا وإعدامهم لأحد كبار قادة الشيوعيين اللبنانيين لا تحتاج من الشيوعي المخضرم ملاحظة أو استذكاراً، لربما تشوش تفاصيل كتلك الجماهير! أما لماذا تراجع التيار الناصري ولماذا لم تعد الدعوات اليسارية والقومية جذابة وهل يفسرالانحدار الأخلاقي له كل ذلك؟ يبدو التائب مستغرقاً في نحيبه الداخلي وغير معني بكيفية فهم الناس للواقع. نفهم منه أن صورة مصر اليوم لا تعبر عنها، كأنها صورة منتحلة لعب في صناعتها التمويل الخارجي، أما صناديق الاقتراع فلا تعدو أن تكون أمراً صورياً. فليأت ديكتاتور من خارج لعبة المال إذن وليعبر عن تطلعات الجماهير فتتحمس معه ثم تبكي لموته و من ثم صعود نائبه الاستغلالي! هل سيناريو عبد الناصر الذي انتهى بالسادات هو ما يتباكى عليه ويرغب بتكراره؟ أم سيناريو لينين الذي أعقبه ستالين؟ وهل يمكن تخيل مستقبل آخر لأي مشروع (جماهيري) إن لم يكن ديمقراطياً؟ هل نحن أمام حنين خفي إلى المأساة الإغريقية؟ إلى البطل التراجيدي الذي يحمل بذور مأساته في بطولته؟

حتى محاوره يستوقفه مندهشاً إذ يدعو مازحاً أو جاداً _أعتقد أن تمييز مزاحه من الجد أمر لا يستطيع هو نفسه الحسم فيه_ إلى تدخل الجيش لمنع الاختراقات الإعلامية. يشبّه الرحباني ذلك بما يمكن أن يحصل في تظاهرات وول ستريت إذا تجاوز المتظاهرون حدوداً مكانية معينة فتهاجمهم كتائب الخيالة، و عندما يوضح بن جدو أن الأمر مختلف لأن تدخل الجيش أوالأمن وارد هناك فقط عندما يكون هناك تجاوز للقانون، لا يجد الرحباني لهذا الفارق أهمية، فلا ينتقل مثلاً إلى نقاش القوانين وضرورة تعديلها، فمن اعتاد أن يستخف بالديمقراطية لا يجد أهمية لتواسط القانون والقضاء والتمثيل البرلماني والمجتمع المدني للعلاقة بين التجاوزات وإحقاق العقوبة. كأنه يقصد: “طالما الجيش سيتدخل في النهاية فليتدخل منذ البداية” أو “أن من يعتقدون بأهمية هذه الهيئات منافقون ينكرون أن المجتمعات المستقرة تلجأ في النهاية إلى العنف الذي يمثل الجيش احتكاره الأكبر”. يغفل مثل هذا المنطق أن العنف ليس السبب المباشر لاستقرارالمجتمعات، فالعنف العسكري موجود في كل مكان، والمجتمعات المستقرة هي التي توصلت إلى وسائط ذكية مرنة تفصل العنف عن المواطن، وإن كان للمثقف دور سياسي فهو في العمل على إغناء هذه الوسائط وتطويرها لا في الاستقواء بالجيش على المواطنين. ربما لا ينكر الرحباني أهمية هذه الوسائط في دخيلته، لكنه اعتاد منذ التسعينيات على لعب دور الضابط الذي يذكرنا بسلطة الدولة: مثقف السلطة بالمعنى الحرفي للكلمة!

كأنما لم يبق من تمرد الفتى الموهوب الذي غادر بيت العائلة ساخطاً سوى ذاك العنف المختزن على شكل مسدس متخيل للتخلص من الوالدين كثيري الخصام، أم كانت صورة الفنان الحر التي ارتبطت في أذهاننا به من صنع خيالنا فعلاً؟ في تقديمه لتصوره عن بطل أغنيته (ولعت كتير): كشاب يحب الروك مدمن على الحشيش لا يفعل شيئاً في حياته سوى تقليد الغرب، تعامل الرحباني مع هذه الشخصية بمسافة نقدية واضحة في حين أنني أعتقد أنها تحمل الكثير من معالمه الشخصية هو بالذات، ليس ذلك مجرد تخرص، بل بالقياس على مجموعة كبيرة من الأغنيات التي يتكلم فيها عن سوء ظروف السكن ويعلن صراحة للمستمع قبيل إحداها أنها أغنية واقعية: ( مربى الدلال)، لا أتوقع طبعاً أن يكون الشاعر مطابقاً لبطل أغنيته، لكن النأي الأخلاقي المترفع عنه مستغرب، ويعيدنا إلى فكرة التوبة. كأنه بدل البحث عن حلول لتناقضات الذات والواقع بات يلقي التهم الأخلاقية، أمر يشبه تبرمه بمن يصنفونه بأنه موسيقي جاز مع أنه يعترف في الوقت نفسه أن مرد ذلك أنه صنّف موسيقاه كذلك في الماضي في ملصق لحفل له، يعتبر أن الناس قد أمسكوا هذه الحادثة عليه ولا يكلف نفسه أن يشرح لماذا اختار هذا التصنيف آنذاك، هل اصطفت الحروف من تلقاء نفسها بجوار بعضها البعض؟أمام هذه المزاجية والشطط والانكباب على جوانب معينة وإهمال باقي الصورة واللجوء إلى التهكم لتشتيت الأسئلة الموجهة أعتقد أن الدور الذي يلعبه الرحباني اليوم مسرحي أكثر منه سياسي.