الثقافة وسؤال الجمهور/ همام يحيى

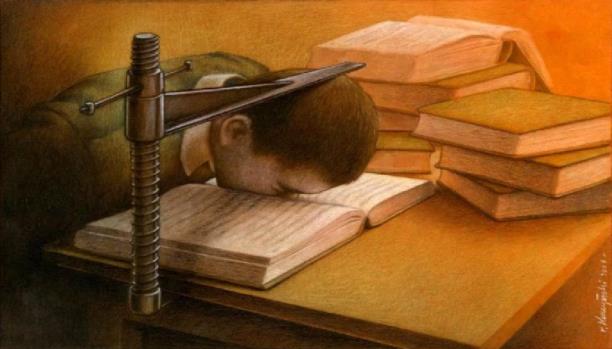

في الوقت الذي حظيت فيه علاقة الثقافة بالتراث وباللغة وبالسلطة باهتمام واسع، يبدو أن سؤال المثقف العربي الدائم لنفسه “لمن أكتب؟” لم يحظ بالتدبر نفسه.

علينا أن نجتاز كثيرا من الصعوبات حتى نحرّر معنى “الثقافة” التي نتحدث عنها هنا، فالرؤى الإيديولوجية المختلفة والاشتغالات الأكاديمية المتنوعة وأنماط التدين المتعددة والعمل الفكري المتجاوز للأطر السابقة، يمكن اعتبارها كلَّها “ثقافة”. لكن لنحصر حديثنا حول المنحى الأخير، ألا وهو “العمل الفكري المتجاوز للأطر الإيديولوجية الحزبية والاشتغالات الأكاديمية وأنماط التديّن المؤطَّرة”.

يبدو المشتغلون بالثقافة بهذا المعنى أول من يعاني من سؤال الجمهور. فهؤلاء يمكن – باختزال لا بدّ منه – ملاحظة اتجاهين عامّين فيهم: الأول اتجاه مشتغل بالثقافة الغربية أساسا، وهي منبع إشكالاته وحلوله، وهذا الاتجاه يمكن باطمئنان أن نقول إنه هو جمهور نفسه، فهو يعتمد في بناء رأس ماله الرمزي – بتعبير بورديو – على اتساع دائرة من يشاركونه هذا المسعى؛ أي يرون في الثقافة الغربية ميدانا لمعالجة الإشكالات واستيلاد الحلول.

لو طرحنا سؤال الجمهور على أصحاب هذا الاتجاه، فالمتوقع أن نحظى بإجابات متفائلة، من قبيل أن الجمهور يقبع في المستقبل، حيث سيدرك من لا يزالون في شك أن البوصلة تشير إلى الغرب. أو ربما نحظى بإجابة متشائمة، مفادها أن “الأزمنة عجاف” على حد تعبير مثقف جزائري.

لكن المشترك في الجوابين هو أن الثقافة تنتظر جمهورها ولا تصنعه، بمعنى أن على الجمهور أن يتأهل، لغويا ومفهوميا، للثقافة كما يتصورها أصحاب هذا الاتجاه، وعليه أن يعدّل من اولوياته كذلك.

الاتجاه الثاني: منشغل بالثقافة الغربية – وهذا شرط لا بدّ منه لكل ما يمكن أن يوصف بالثقافي حسب مفهومنا الذي اعتمدناه – ولكنه يحاول البحث عن جمهور عربي موجود هنا والآن، بلا تفاؤل في مولده من الغيب، أو تشاؤم من غيابه اليوم. هذا الجمهور يدرك أن تراثَه وموقعه في التاريخ اليوم كلاهما قَدَرٌ ينبغي تقبّله بشجاعة، فالانسلاخ من التراث أو من موقعنا في العالم اليوم كلاهما انسلاخ من الذات، أي اشتراط لغيابنا من أجل نوجَد، وهذا ما لا يمكن بحال.

هل يمكن القول إن هذا الجمهور “إسلامي” في بعض روافده؟ ربما، ولسبب مهمّ. مفاده أن المكوّن الصعب في هذه المعادلة الشاقة ليس الانتماء إلى الزمن، فهذا تحقق كثير منه طوعا أو كرها، لكن المكوّن الصعب فيه هو الانتماء إلى التراث، أي إلى “أرصدة الذات” بتعبير فتحي المسكيني.

يبدو صعبا بالفعل على أصحاب الاتجاه الأول أن يستعيدوا انتماءهم للتراث بغير الاعتبار البحثي الذي كثيرا ما ينحرف في متاهات الإيديولوجيا ويغدو عودة للتراث لذبحه أو تقطيعه كما يشير جورج طرابيشي. لكن الاتجاه الثاني يبدو قادرا على ترجمة انتمائه للتراث إلى قيم حية وإجراءات عملية، خصوصا في ضوء اعتباره للحداثة حدَثا، وبالتالي لا يمكن إنكاره ولا يستحيل تجاوزه.

ودخولا إلى منطقة أشد وعورة في التوقع والافتراض، يمكن تلمّس أسباب أخرى لكون الرافد الإسلامي أساسي في هذا المنحى. فمن جهة، يبدو الفكر الأشعري في أزمة تاريخية نظرية وعملية على السواء، فرموزه وقفوا في اصطفاف جماعي ضدّ الثورات العربية وحق الشعوب في الحرية، وكذلك تجمدت أرصدتهم الفكرية منذ زمن، فلم تعد حلولهم النظرية تستقطب إلا من يريد اليوم أن يعيش خصومة تاريخية بين الرازي وابن تيمية.

أما الاتجاه السلفي فحاله أكثر تعقيدا، ففي ضوء موجة التسلّف العالية التي سبقت الثورات، وجد التيار السلفي نفسه في مواجهة الأسئلة العملية والنظرية على السواء بحكم كونه النمط الأوسع انتشارا، فنتجت إجابات متنوعة، صحيح أنه كان من بينها إجابات تقليدية، كالسلفية الموالية للوضع القائم على طول الخط، والسلفية الجهادية العنيفة على طول الخط؛ لكن هناك أنماطا مهمة داخل الوسط السلفي، فثمة اهتمام ملحوظ بالثقافة الغربية وأسئلة الإلحاد والتطور والديموقراطية والتشريع والأخلاق، وكذك ثمة سلفية مقاتلة غير تكفيرية، وبالتالي فالحالة السلفية حبلى بالمفاجآت، خاصة ان أصولها النظرية لا تمدّ برؤى واضحة حول القضايا المطروحة، ما سيجعل الفكر والتفلسف مطلوبا بقوة في الوسط السلفي، وإلا فقد قدرته على استيعاب زخمه الواضح.

ما سبق كله يدفعنا إلى توقّع مفاده أن الحالة الإسلامية العامة متجهة نحو الفكر والتفلسف، وكذلك سيكون عليها أن تحسم كثيرا من الخيارات العملية، وبالتالي فلربما يكون هناك جمهور مختلف يتشكّل، قادر على الاضطلاع بمهمتي وجودنا في ذواتنا ووجودنا في الزمن، أي في “اليوم”، هذا الوجود الذي لا مفرّ منه.

* باحث فلسطيني

العربي الجديد