الثورة السورية والعلمانيون

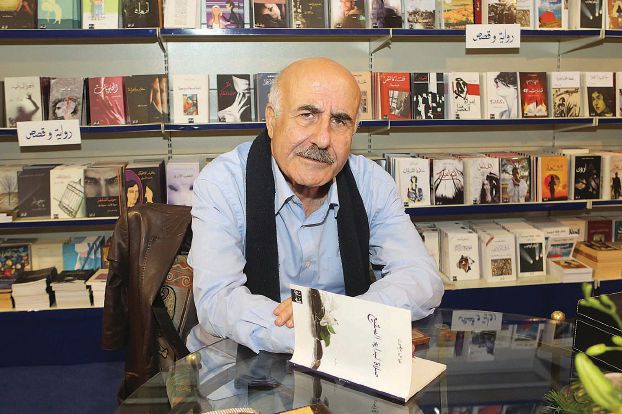

حازم صاغية

بعض ما يُلاحَظ اليوم لدى أوساط علمانية واسعة، تمتد من تركيّا إلى تونس، تحفظها على الثورة السورية، إن لم يكن ممارسة العداء الصريح لها.

صحيح أنّ نقد العناصر العلمانية التركية للثورة المذكورة يتداخل مع موقفهم السلبي من نظام حزب العدالة والتنمية «الإسلامي»، ومن المساحة المعتبَرة التي يشغلها أبناء الأقليّات (العلويون والأكراد) على خريطة المعارضة في أنقرة. وصحيح أيضاً أنّ الكثير من المواقف الرائجة في تونس تطوّر نقدها العلماني للثورة انطلاقاً من نقدها لحزب النهضة الإسلامي الحاكم وللحركات السلفية في تونس نفسها. غير أنّ هذا وذاك لا يغيّران في حقيقة أنّ الثورة السورية فشلت حقاً في استقطاب تأييد العلمانيين في العالم الإسلامي، الليبراليين منهم واليساريين سواء بسواء. وقد تعزّز الفشل هذا مع اصطباغ لغتها الدعوية والكثير من قواها بلغة الإسلام السياسي وطقوسه، ناهيك عن بروز جبهة النصرة وشقيقاتها بكلّ ما ترمز إليه من وعي وسلوك قروسطيّين وعدميّين في عنفهما. وهذا ما يمكن فهمه على ضوء الحقيقة القائلة إنّ النظام السوري طويلاً ما تذرّع بعلمانية سطحية ومجتزأة مثلما تذرّع بـ«حماية الأقليات»، وباسم مقاتلة التطرف الإسلامي، شنّ حرباً ضروساً على المجتمع السوري ذي الأكثرية المسلمة السُّنية.

بيد أنّ الفشل الأكبر، في هذا المجال، يبقى فشل تلك القوى العلمانية نفسها، هي التي تجاهلت مسألة الاستبداد ولا زالت ماضية في تجاهله. فقد أخرجت تلك القوى موضوعة الاستبداد من أجندتها الحداثية كما لو أنّ الحداثة، على اختلاف تأويلاتها، ممكنة في ظلّ الاستبداد. يكفي التذكير بأنّ الحزب الذي يحكم سوريا اليوم إنما يحكمها منذ خمسين سنة متواصلة، وطبعاً من غير أن يستشير السوريين في ذلك، وأنّ الرئيس الراحل حافظ الأسد، وعلى رغم الادّعاءات الجمهورية والاشتراكية الكثيرة والمتضخّمة، ورّث البلد والشعب، في عام 2000، لنجله بشّار.

وبهذا التجاهل الواسع لموضوعة الاستبداد، موضعت القوى العلمانية نفسها في مكان قريب من ذاك الذي تقف فيه القوى العسكرية والأمنية، حارسة النظام القديم.

وهذا ليس بالأمر الغريب تماماً، حيث إنّ العلاقة بين العلمنة وبين الميراثين الأتاتوركي والبورقيبي في تركيا وتونس تملك الكثير من الجذور والصلابة. وهو أمر إنما ينبّه إلى أعطال أصلية ترقى إلى صلتنا المبكرة بالغرب، والتي جعلت الحداثي المستوحى من ذاك الغرب نخبوياً وغير شعبي على العموم. ومع صعود الإسلام السياسي، ولاسيّما منه القاعدي والإرهابي، تعاظمت حاجة القوى العلمانية إلى حماية الدولة وأجهزتها، لاسيّما وأنّ الإسلام السياسي لم يُخفِ إلا نادراً واستثنائياً عداءه للتعدّد والثقافة والإبداع وحريات النساء وحقوقهنّ، أي معظم ما تدعو إليه القيم الحداثية أو تبشّر به. ولربّما جازت المجازفة بالقول إنه كان في وسع نبرة نقدية أعلى للإسلاميين، تصدر عن الأوساط العلمانية في الثورة السورية، أن تحاصر الموقف السلبي للعلمانيين غير السوريين حيال تلك الثورة.

وكائناً ما كان الأمر، يُلاحَظ أنّ نبرة التحفظ على الثورة تذهب أبعد من التسامح مع القوى العسكرية والأمنية إلى تزكية لون من الوطنية الشوفينية والمتعالية. ففي تونس خصوصاً، حيث المبالغة على أشدّها في توكيد دور السعودية وقطر في الثورة السورية، يتعالى ذاك الصوت الشوفيني الذي ينمُّ، هو الآخر، عن ضعف تكويني عميق يقيم في تلك النزعة العلمانية. لا بل يصل البعض إلى الحديث عن «إسلام تونسي» يكاد لا يربطه إلا الحدّ الأدنى بالإسلام في خارج تونس. والراهن أنّ جهداً كهذا لإنتاج «إسلام تونسي» قد يكون شرطاً نافعاً ومطلوباً من شروط الوطنية التونسية وإنمائها، إلا أنّ اصطباغه بالشوفينية وتسامحه مع قوى الاستبداد العسكري والأمني يحدّان من احتماله الإيجابي هذا. ولا بأس بالتذكير بأنّ الوطنية المصرية العلمانية عرفت شيئاً من هذا القبيل في الثلث الأوّل من القرن العشرين، بحيث عاش الميل التحديثي والتغريبي الواضح في جوار لون من التفاخر الفرعوني نقع على آثاره لدى معظم كتّاب مصر الكبار حينذاك، من أحمد لطفي السيّد وطه حسين إلى سلامة موسى، ومن توفيق الحكيم إلى لويس عوض.

والحال أنّ الخليط الناجم عن حذف موضوعة الاستبداد من الأجندة وإعلاء الوطنية الشوفينية يزيد في صعوبة فهم التطوّر الثوري الكبير في سوريا، كي لا نقول مجمل التطوّرات الضخمة التي باتت تُعرف بـ«الربيع العربي». فكيف وأنّ العلمانيين العرب، ولاسيّما منهم اليساريين، يعيشون أسرى مفاهيم قديمة جاءت الثورات تتحدّاها وتصدّعها، بدءاً بدور الحزب القائد والنظرية الثورية الحاكمة انتهاء ببعض مسائل السياستين الداخلية والخارجية للبلدان المعنية. ففي مقابل مطالبة العلمانيين اليساريين بمواقف جذرية من الولايات المتحدة وإسرائيل، مثلاً لا حصراً، تعكس الثورة السورية شكاً عميقاً بهذه اللغة التي حكمت السوريين منذ الانقلاب البعثي في عام 1963. ومن غير أن يعني ذلك أيَّ غرام بأميركا وإسرائيل، يكتشف السوريون أنّ أولوياتهم تختلف تماماً عن نظام الأولويات الكاذب الذي فرض طويلاً عليهم وتمّ إخضاعهم باسمه. فالحرية والخبز هما موضوع السوريين الحارق، وليس الممانعة والصمود والتصدي ممّا روَّجه النظام واستثمر فيه. والشيء نفسه يمكن أن يقال عن المطالبة بالتدخل الأجنبي الذي يعارضه اليسار، العلماني وغير العلماني، من موقع إيديولوجي محض لا يقبل اختبار الواقع، فيما يستشعر السوريون ضرورته في لحمهم الحي وفي قتلاهم ومهجّريهم ودمار مدنهم وقراهم.

ولكنْ على العموم، وباستثناء سيّئي النوايا والذين يحوّرون اعتباراتهم الطائفية تحويراً إيديولوجياً، يظلّ القول صحيحاً بضرورة المصالحة بين الثورة السورية والوعي العلماني. هذا ما لابدّ من حصوله إنقاذاً لمعنى الثورة ولمعنى العلمانية في وقت واحد. ولكنْ ربّما كان من المبكر افتراض حصول ذلك الآن، فيما السوريون، في مدينة القصير وفي سواها، يعانون هجمة الموت الشرس التي لا يملكون إلا صدورهم يصدّونها بها.

الاتحاد