الرواية العربية والتجريب… ثلاث شهادات روائية: الجنس الأدبي الذي يرفض الاكتمال

القاهرة ـ أحمد مجدي همام: الأفان غارد مصطلح يطلق على الرواد الطليعيين في أي حقل، وربما يقال أيضاً إنهم متطرفون في إخلاصهم لمجالاتهم، إلى حد السعي للابتكار والخروج عن المألوف والسائد. والأفانغاردية رغم حضورها عربياً، إلا أن ذلك الحضور يبدو باهتاً مقارنة بالأنماط الفلوبيرية المحفوظية التي تطغى على السرد العربي المعاصر.

ربما بوسعنا أن نعزو ذلك الحضور الخفيف إلى أن الأعمال التجريبية لا تلقى رواجاً لدى القارئ العربي، المعتاد في الأغلب على صيغة نمطية في تلقي الرواية. ربما لأن هذا النمط ليس جاذباً للجوائز العربية، ولا لعقود الترجمة إلى اللغات الأوروبية، أو من الممكن أن يكون مرد ذلك إلى تصدّي الأجيال الأقدم من الكتّاب والنقّاد لمثل هذه اللون، في ضوء الجدلية الأبدية (الكلاسيكية والحداثة)..

قال الناقد الروسي باختين: «الرواية هي الجنس الأدبي الوحيد الذي يرفض الاكتمال».

هنا محاولة للتنزّه في تلك المناطق غير المكتملة، القابلة للتشكيل. «القدس العربي» تقدم في المساحة التالية شهادات عن التجريب في الرواية، من ثلاثة روائيين عرب، الإرتيري حجّي جابر، السوري خليل صويلح، والمصري ياسر عبد اللطيف، حول المنجز التجريبي في الرواية العربية، الآفاق التي وصل لها، والتحديات الكبرى التي تواجه كل محاولات الخروج عن النمط السائد في السرد.

الخروج من المنطقة الدافئة

حجّي جابر ــ روائي إرتيري

ثمة معضلات جليّة تقف خلف حالة التردد التي تبدو عليها الرواية العربية في ما يخص اقتحام عوالم التجريب كما ينبغي، لكن قبل ذلك لابد من الإشارة إلى أنّ هناك تجارب عربية مهمة بدت دائماً في حالة سبر واجتراح للجديد على مستويات عدة، لكنها ظلّت محصورة في نطاق الاستثناء وسط أمواج تسير ضمن السائد والمعتاد في منطقة آمنة!

أولى تلك المعضلات برأيي هو وجود ميراث كلاسيكي ضخم، وافر السطوة ويُنظر له بتبجيل بالغ، وهذا ليس سيئاً، فالعمل الروائي كغيره عمل تراكمي، لكنّ المربك أنّ هذا الميراث دون غيره أصبح يُستدعى مع كل شهادة نقدية أو إبداعية، وكأنه دليل السلوك الروائي الواحد والوحيد الموصل إلى النموذج الأمثل. هذا الأمر أحدث ما يشبه التكريس لهذا الخط الكلاسيكي الذي يتنافر مع التجريب بالضرورة، ويقف حجر عثرة في طريقه.

امتداداً لذلك يمكن القول إنّ الصفّ الأول للنقاد في الوطن العربي، ومن يمنحون الاعتراف بطريقة أو بأخرى هم في الغالب أصحاب ذائقة ترّبت ونشأت وتشكّلت على الأعمال الكلاسيكية، وقلّة منهم استطاعت الخروج من هذه الدائرة التي يفترض أنّها تصبح من الماضي يوماً بعد آخر. يظهر ذلك جليّا في العناوين التي تحظى بأهم الجوائز العربية، فمع حالة الاستغراب التي ترافق خروج أعمال لافتة من سباق الجوائز، يزول ذلك سريعاً بمجرد إعلان أسماء أعضاء لجان التحكيم التي لا تكلّف نفسها عناء الالتفات إلى الأعمال التي تغادر السائد إلى عوالم جديدة، إما لعدم الإيمان بهذا النهج من الأساس، أو استسلاماً لسطوة الذائقة الكلاسيكية وحضورها الطاغي.

هناك أمر آخر يتعلّق بالروائيين أنفسهم، فليس كل الكتّاب أصحاب رغبات اقتحامية لعوالم مجهولة وشائكة. هناك بالتأكيد من لا يريد مغادرة منطقته الآمنة الدافئة، حيث الأسلوب المعتاد والحكايات مقلّمة الأظافر، إلى منطقة قد تجلب له المتاعب أو تنذر بفشل النص. فالتجريب ليس مجرد رغبة متى ما توفرّت أصبح النص جاهزاً، إنه نضال ومجازفة ابتداء من الفكرة ومروراً بطريقة تنفيذها، وليس انتهاء عند تقبّل حالة الصدمة التي قد تثيرها عند المتلقّي.

هذا المتلقّي يلعب دوراً أيضاً في عدم حضور التجريب بشكل مرض في الرواية العربية، فغياب القارئ المتمرّس الذي يقبل، بل يسعى لمواجهة التحدي الذي يفرضه التجريب يبدو واضحاً في عموم الصورة. لا تزال غالبية القرّاء متوقفة عند حدود الرواية كحكاية مباشرة واضحة المعالم والمآلات. ويعود ذلك ربما من الأساس للزاوية التي حُشر فيها النص الروائي عند تيّار واسع من القرّاء من كونه وسيلة للترفيه والاستمتاع، أو لقضاء أوقات الانتظار في وسائل المواصلات أو عند طبيب الأسنان، بحيث لا يستدعي أيّ درجة من الجدّية على مستوى التفكير أو التناول. بينما التجريب هو حفر عميق يتطلب استعداداً ذهنياً ويفضي بالضرورة لتغيير ما على مستويات عدة لدى القارئ، وحتى الكاتب على حد سواء.

لكن في مقابل كلّ ذلك أرى أنّ هذا التردد لن يستمر طويلاً، وأنه سينحسر أمام موجة الترجمة المتنامية التي التفتت إليها دور النشر العربية مؤخراً، حين وجدت اهتماماً ونهماً مختلفاً من قبل القرّاء. هذه الأعمال المترجمة ستدخل القارئ العربي شيئاً فشيئاً في هذا العالم، بحيث يلحظ الفجوة الكبيرة بين المستوى الذي وصلته الرواية الحديثة اليوم، وذلك الذي يتوقف عنده معظم الإنتاج العربي، للأسف.

جنود الحراسة

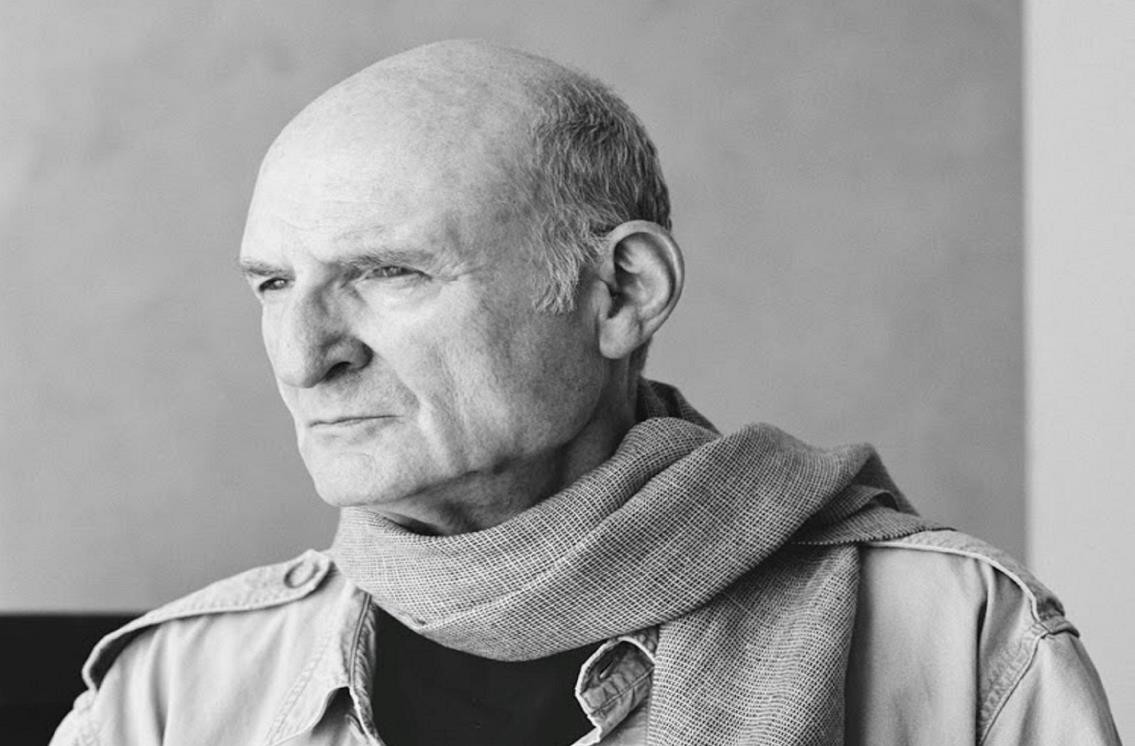

خليل صويلح ــ روائي سوري

«حفنة من الروائيين السوريين حجزوا الباص ذهاباً وإياباً، ولم يسمحوا لركاب غرباء أو جدد الصعود إلى الحافلة. كان خط سيرهم واضحاً، حتى أن سائق الباص لم يعد بحاجة فعلية للانتباه إلى مكان الحفر والمطبات. محطة الانطلاق كان اسمها محطة العثمانيين، وفي العامية «العصملّي» أو سفربرلك، وسيتوقف الباص بالتأكيد عند محطة المماليك للتزود بالوقود، وتحية الظاهر بيبرس، وقد يتوقف لبرهةٍ في محاكمة تيمورلنك، أو جنكيز خان. الانتداب الفرنسي له حصة في الرحلة بالطبع، قبل أن يتوقف الهوب هوب عند فلسطين لانعاش المسافرين ربما، بكوب عصير من برتقال يافا، وقد ينكش أحدهم أسنانه بفطيرة من محلات الـ67،أو سوبر ماركت السجن السياسي.

كان التاريخ يتجوّل في تخوم النصوص بإعادة إنتاج أسماء الأبطال على نحو آخر، أو ما أسميه «فياغرا التاريخ». هكذا حفظنا الدرس جيداً، ولم نتمكن العد إلى العشرة.

هذا يكفي، ففي سلسلة الرتب الروائية لدينا لواء وكولونيل ونقيب، فما حاجتكم إلى جنود الحراسة؟ نحن جنود الحراسة بالطبع، أو المناوبون الليليون، أو الأغرار، بانتظار كلمة السرّ، كي لا يتفجر اللغم بين أقدامنا. لا اعتراف جدياً وصريحاً بجيل جديد في الرواية السورية، على العكس تماماُ، هناك إقصاء علني من الكهنة الكبار، واتهامات بتخريب الرواية وهتك قداسة موضوعاتها. هناك أيضاً محاولات لتصليح الباص المعطّل، بإضافة عبارات من نوع «لا تسرع يا بابا نحن بانتظارك»، أو»غزالة الصحراء». نحن إذن، من خطف الباص واحتل مقود السائق المتهور والطائش الذي حصل على رخصة سوق مزوّرة، فأثار هلع المارّة.

الاتهامات التي تطال الروائيين الجدد تتوزّع بين اقتحام المحرمات من أجل الشهرة والترجمة إلى اللغات الأخرى والخفة واستعارة سرديات الآخر، هذه الاتهامات في حقيقتها، محاولة لإزاحة هؤلاء الروائيين من الواجهة، وحين تنتفي هذه التهمة، هناك قائمة أخرى جاهزة: إنه جيل ركيك يخطئ بقواعد النحو والصرف، أو جيل يتلصص على حبل غسيل الجيران، ويكتب عن الجنس بإيحاء من سفارات أجنبية (كولونيل روائي وجّه لي شخصياً هذه التهمة في إحدى الصحف المحليّة)، وآخر حذّر من إقحام أدب غرف النوم في الروايات، وسمح مشكوراً بالتجوّل في البيجاما بين الصالون والمطبخ، وثالثة ميّزت ما تكتبه عن بنات جيلها، بأنها تكتب أدباً، أما الأخريات فيكتبنّ قلة أدب.

في الواقع أن هؤلاء الكهنة، وربما البرابرة كما أشتهي أن اسميهم، انتبهوا إلى أن البساط يُسحب من تحتهم، بعد أن استهلكوا التاريخ القديم، وحقبة الانقلابات، وفساد السلطة، والبوليس السري، فأضافوا إلى نصوصهم الجديدة بعض المشهيّات، مثل الموبايل والبريد الإلكتروني والأسماء الحقيقية للشوارع والمقاهي والساحات. قبل ذلك كانوا يلتقون تخييلياً في مقهى «الوردة البيضاء» مثلاً. التجوّال في شوارع اليوم بكل تناقضاتها وخشونتها وصخبها، ظل بمنأى عن اهتمامات الجيل الروائي المكرّس، وكذلك من يطمح للشرعية وختم المختار من أبناء الجيل الجديد، وحتى حين قارب بعضهم «الآن هنا» اشتبك مع هذه التحولات بحساسية قديمة وسرديات تقليدية، لم تمكّن هذه النصوص من مراودة اللحظة الراهنة كما ينبغي.

في أول أربع روايات، استخدمت ضمير

المتكلم، وإذا بالسهام تُرشق نحوي من كل الجهات،على اعتبار أنني أكتب سيرةً ذاتية، وأخذ بعضهم بمحاكمتي كمؤلف، نيابةً عمّا ترتكبه شخصياتي من حماقات غرامية وعلاقات عشوائية ومحاولة تحطيم بنى السرد النائم، خصوصاً أن الراوي في روايتي «زهور وسارة وناريمان»، كان يحمل اسم «خليل» كنوع من المشاكسة، حتى أن ناقداً وروائياً مرموقاً كتب غامزاً «فحل الرواية السورية». كأن إعادة الاعتبار إلى ضمير المتكلم على حساب ضمير الغائب، رغبة ممنوعة، فإعلاء شأن الذات منطقة محرّمة في ظل ثقافة الجموع والزي الموحّد.

أنت تتكلم عن رواية سورية جديدة تعمل في منطقة محرّمة؟ هذا يعني أنك هتكت قانون الطوارئ. من أنت كي تتجاوز الحدود من دون جواز سفر؟

في الواقع هناك من بدأ يعترف بوجود مثل هذه الرواية، عربياً على الأقل، بدليل أن دور النشر العربية بدأت تهتم بالرواية السورية الجديدة، أما محلياً، فإن الاعتراف بها نقدياً، يشبه تجرّع زيت الخروع».

هل تسعى الرواية العربية حقاً لتكون عالمية؟

ياسر عبد اللطيف ــ روائي مصري

هل تشهد الرواية العربية ازدهاراً حقاً؟ أم أن الأمر مجرد تصاعد في أعداد (وأحجام) الروايات المكتوبة بالعربية دلالة على توسع السوق الأدبية، والاستثمار في ذلك النوع الأدبي تحديداً؟ وهل هناك طفرة حقيقية في فعل قراءة الرواية؟ أم أنه استهلاك لحكايات مثيرة مكتوبة بشكل شبه احترافي، خاصة بعد ركود صناعة الدراما التلفزيونية، التي كانت تشغل الخيال اليومي للطبقات الوسطى العربية لعقود خلت؟ هل مهنة الكاتب «الروائي» صارت أكثر تبلوراً في الواقع العربي، أم أنه تصعيد لنمط «المؤلف» مدبّج الكتب السميكة؟

ربما رسَّخت هذه الصورة، الجوائز العربية المستحدثة ذات الطابع الذي أريد له أن يكون عالمياً، لكنه في الحقيقة يرسّخ تحديداً، وفيما أظن، لنمط الرواية الأنكلوفوني لا غيره. وكما هو معروف، فإن الأدب المكتوب باللغة الإنكليزية هو الأكثر تصنيعاً وتسليعاً بين آداب العالم في اللغات الكبرى. ولا أدري لم يتم التعامل مع أدب العربية، باعتباره

أدب لغة ميتة أو ثانوية حتى ممن يكتبونه أنفسهم؛ علماً بأن العربية، رسمياً من اللغات الكبرى، وباعتراف الأمم المتحدة. كالعادة دائمًا، في وسط هذا الصخب ثمة أسماء قليلة يمكن أن تثير الانتباه لمنجز أدبي حقيقي، فـ«التجريب» في معظم التجارب التي يطالعها الواحد في السياق الجديد للرواية العربية ينصّب على فكرة الغرابة بوصفها عماد الأدبية، الحبكة الحاذقة، والحكاية الطريفة، ولا بأس من ربط كل هذا بظلال سياسية لزمن قمعي من العالم الثالث، فتلك وصفات جيدة لفتح «السوق الأوروبية» والأمريكية أمام العمل، لا سيما بعد المرور من مرشحات تلك الجوائز. فيما أعتقد أن كتابة الرواية ـ في أي زمان ومكان وبأي لغة – هي نوع من الأطروحة، حالة بحث جمالية لا تعرف بالضرورة وجهتها ومآلها النهائي.

رحلة لصيد المعنى والقيمة. قد تخرج بالشباك خاوية لكن تظل الرحلة حاملةً للمغامرة نفسها، وهي مناط «العمل» الحقيقي. هي المساحة التي تتراكم فيها الكلمات والجمل والشخوص والمواقف والمشاهد لترسي هذا البناء. البناء هو سر الأطروحة، وشيفرتها الفريدة. أمّا ما يعرف بالعقدة أو الحبكة، فهي من وجهة نظري ليست بالأمر الجوهري في بناء الرواية، وأراها لازمة متحدّرة من فن المسرح بالأساس، كذلك الاتكاء على رسم شخوص منحوتة بدقة، لدراسة الأنماط والطبائع البشرية. كما لا زالوا يعلّمون في ورشات الكتابة الروائية، هل هو عنصر أساسي في طبيعة ذلك النوع الأدبي الساحر، أم أنه أيضاً موروث من فن آخر؟ وهل تتحق عالمية الرواية العربية فقط عبر الترجمة للغات الأوروبية، التي لا تخلو أبدا من غرض يسعى لتنميط تلك المجتمعات «النامية» وفقاً للتوصيف المهذب، وبالتالي تنميط أدبها وتسييس الاختيار منه. وفقاً للبلد الذي يشهد الأحداث الأكثر التهابًا تارة، وتارة البلد الذي يشهد أكثر المفارقات حدة في ما يخص العلاقات الاجتماعية، وما إلى ذلك من كليشيهات لا تنتهي صارت أكثر أناقة في السنوات الأخيرة، بمراعاة لبعض المعايير الجمالية، السالف ذكرها جنباً إلى جنب مع معايير الاختيار المعتادة.

على الرواية العربية أن تعرف نفسها وقارئها قبل أن تقدم نفسها بوصفها محلية أم عالمية. أن تجد اللسان «العالمي» الذي ينبغي التحدث به لمخاطبة الإنسانية، فوق حواجز اللغة والثقافات والتنميط الحضاري والسياسي.

القدس العربي