الطغيان.. ليس هو المشكلة والحل معا!

مطاع صفدي

من حق الإنسان العادي، وليس العربي وحده، أن يَعجبَ من هذه المسرحية التي تكررها الأمم المتحدة كل عامً في مثل هذا الوقت؛ وهي تجمع أقطاب السياسة العالمية وسواه لكي يسمع مندوبو الأمم قاطبةً خطابات لا يتبقّى بعدها أيُّ صدى من معانيها في أذهان أحدٍ. لكن الموضوع المركزي في هذه الدورة للجمعية العمومية، دار حول الأزمة السورية، أو بالأحرى حول أزمة قادة العالم إزاء هذه الثورة.

ليست هناك مباراة فيما بين الحلول المقترحة، لا أحدٌ من هؤلاء الكبار مهتمٌ حقاً باجتراح حل. وإذا كان بعض العرب قد طالب مثلاً بتدخلٍ من قِبل الجيوش العربية فيما يُسمّى بقوات حفظ السلام، فليس هناك من استجابة حقيقية تضع مثل هذا الحل موضع التفكير الجدي على الأقل.

الفظاعات المرتكبة، في هذا القطر العزيز على كل عربي، قد تُحرك كل وجدان إنساني. لكن القادة المالكين لسلطة القرار قد يتابعون المبارزة بالألفاظ حتى لا يتبقّى ثمة طريقٌ حقيقي واحد نحو المعالجة المرجوة. فالمدهش حقاً في كل هذا المسرح، ليس هو العجز عن الاتفاق حول حل دولي أو إقليمي أو حتى محلي، ولكن المفجع حقاً هو أن ثمة إرادة لم تعد خافية أبداً، تعيق حتى مجرد الاهتمام المنسق حول أية صورة مريعة تتخذها هذه المأساة. كأنما العالم الدبلوماسي قد اتخذ قراراً بالنيابة عن أوليائه الكبار وسواهم من مسؤولي السياسة العالمية. إنه القرار باختراع مقدمةٍ أو تمرينٍ أولي حول مشروع الحرب العالمية القادمة. هنالك من بين المفكرين الاستراتيجيين من راح يعتقد أن معظم مشكلات العالم أصبحت بدون حلول، وهذا يعني أن الكون يواجه ضرورة الحل الأخير الذي هو الحرب الشاملة. وقد يرى بعض هؤلاء الاستراتيجيين، أن مشكلات (الشرق الأوسط) هي الكفيلة وحدها بتأمين وقود الشرارات الأولى للكارثة الكلية. فهذه المنطقة أمست منذ زمن كأنها مصنع الاقتتالات الشعبوية على أنواعها، لكن هذه النظرة السوداوية ليست عفويةَ المصدر أو الهدف. إذ يمكن بسهولة اتهامها أنها تصرف النظر عن العوامل الأساسية لأزمات السلام العالمي، فهي تذهب إلى بعض ساحاتها ونتائجها لتُسدل الستار حول الفاعلين المدبرين لمصائر الآخرين حفظاً لمصائرهم الذاتية.

يكتشف المرء بسهولة أن الغرب لم يحزم أمره بعد حول موقف واضح من الربيع العربي، فليست القضية عنده في تحقيق لأشكال من الديمقراطية يدّعي أنه هو الداعية الأول لها بقدر ما هي قضية العلاقة مع مصالحه مباشرة، وما هي القوى المرشحة لتمثيل هذه المصالح أكثر من سواها، هذه الديمقراطية لن تكون من صنع شعوبها، لن يُسمح لشعوبٍ غير غربية أن تلتقط بعض شعاعات من شمس الحرية.

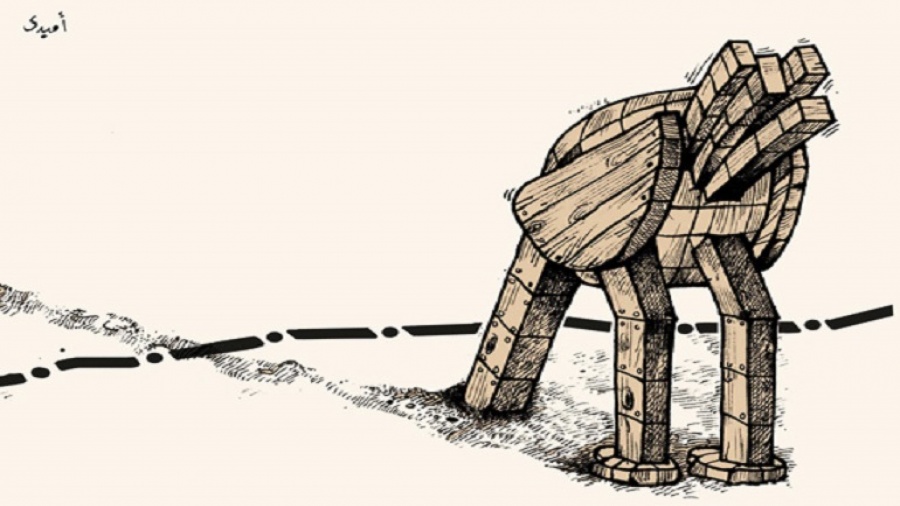

ما يحدث في سورية اليوم، أن شعبها منخرطٌ حقاً في واحدة من أكبر معارك الحرية الحقيقية تعرفها هذه المنطقة، وربما في مناطق أخرى من عالم اليوم أو الغد. ليست عظمة هذه المعركة هي بسبب انتصاراتها التي لم تتبين ملامحها الكلية بعد، بقدر ما هي كاشفةٌ لكل نقائضها المتراكمة طيلة عصور الانحطاط، والمتجسدة في هذا الشكل من الاستبداد المطلق أخيراً. في هذا الصراع يبرز الاستبداد كل خفاياه. إنه يطرح دفعة واحدة جميع أدواته الهمجية في ميدان تجاربها النهائية الفاصلة. فانطلاق الطغاة إلى أقصى ما لديهم من وسائل التهلكة لكل حي، هو أوضح ما تُبتلى به الأمم من براهين الطغيان على جدارته في عين ذاته وقوة استمراره. فلم يعد الطغيان مجرد أوصاف سياسية تتردد على الألسنة أو الأقلام، إنه يصير الواقع المادي للحياة اليومية المحاصرة لملايين الناس. ويُراد لهذا الواقع أن يصير أمراً عادياً مستساغاً بشكل ما، مادام لا يمكن تغييره، كأنما هناك من يريد أن يؤكد للملأ أن الطغيان ليس بعده شيء، فهو المشكلة والحل معاً، إذا لم تؤد حلول السياسة الدولية خاصة إلى ما هو أسوأ من العلة ذاتها.

هذا النوع من المنطق أصبح هو المحرّك المحوري للموقف الغربي إجمالاً إزاء قضايا التحرر العربية الأخيرة. فليست المعاني المتطايرة حول مفاهيم حقوق الإنسان هي المحددة لمعايير الخطط المتصوّرة أو المتحققة، لهموم الغرب في معالجة مفاجآت الربيع العربي. فلو تابعنا المواقف والتصريحات المتقاطرة كالسيل العارم يومياً من أفواه القيادات الغربية، وفيما يتعلق خاصةً بتطورات الحالة السورية، فليس لدى العقل الغربي أدنى اهتمام بحصائل المجازر اليومية، حتى عندما تتصاعد صرخات بعض الشخصيات، أو تصدر عن الجمعيات المدنية وبعض الدولية منها، فلا منفذ لأي احتجاجٍ نحو الأقل من الإجراءات العملية.

هذه المجازر الموصوفة بأوسع خصائص الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الدولية لا تكاد تجد في حد أدنى صدى عقابياً مقابله، كأنما بات ما يُسمّى بالمجتمع الدولي مؤسسة عليا لرعاية الجرائم المضادة للإنسانية. فالغرب لم يمتنع فقط عن المساعدات الجدية، لكنه منح ترخيصات متوالية للقتلة كيما يتابعوا مجازرهم، والطغيان السوري يُبدع ويتفنن بالذبح والنهب والتدمير والتفظيع. ألا تذكرنا هذه الحرب بأبسط مبادئ العدالة، ومنها أولاً أن إعطاء الحرية للمجرم هو مشاركة بصورة ما في أفعاله. فحين نقول أن الأساس القديم والمستحدث لدبلوماسية الغرب تجاه الشرق مبنيٌّ علي جعل الطغيان هو المشكلة وهو الحل. لن يكون ذلك مبالغة لا في الدلالة ولا في الصياغة. فالأسئلة التي تتردد على ألسنة الناس حول ذلك السر في إمهال المجرم حتى يجهز على كامل ضحاياه، لم تعد تلقى لها ثمة أجوبة إلا في المزيد من براهين الاستهتار المطلق بأبسط معاني الكرامة الإنسانية. من أهم هذه الأسئلة ذلك الاستفهام الذي لا يزال يتعجب من عجز القوى الكبرى عن تقديم ما يدفع عن ذاتها اتهامها باللامسؤولية الأخلاقية، بل القانونية، إلى حد المشاركة فعلاً أو تصوراً في أفعال المهالك التي تتفرج عليها من بعيد ولا تملك تجاهها سوى إطلاق التهديدات الفارغة.

إن الطغيان المتروك لقوانينه الذاتية، كيما يتفاعل مع ظروفه متابعاً سيطرته عليها وحده، هو العلة الأساسية في توالد مختلف الشرور الأخرى المتحالفة معه، أو الفارضة عليه سطوتها الخاصة. فما يحدث اليوم لثورة بريئة في أسبابها العفوية، هو أن طحالب الاستنقاع راحت تتناهش أطرافها، وقد يتغلغل بعضها إلى صميم العمل النضالي.

هذه الديمومة الممتدة إلى ما لانهاية من مسلسل العنف، لا تجعل النهايات قاب قوسين أو أدنى بقدر ما تتفرّع منها وحولها دهاليزُ التحريف والتشويه والاستغلال.

ليس أخطر على الثورة الشعبية النبيلة من طول الزمن، بحيث يصبح التكرار أشبه بالإيقاع العقيم لأفعالها وظروفها. إنه مرض الاستنقاع الذي يُفسد كل الينابيع المتدفقة حين تصبح ممنوعة من الصرف.

لا نقول أن الثورة السورية مهددة فعلاً بأمراض الاستنقاع، فهي لا تزال فتيةً نضرةً رغم كل ما يعْلق بها من تلوثات وتخريجات طارئة. وقد يمكن أن توجه إليها أنواع الانتقادات، سواء حُصرت في أشكال التنظيم أو في علاقات القيادات أو في تعدد مكوناتها، وعدم التنسيق فيما بينها، وحتى في بعض أفكارها وثوابتها العقائدية، لكن المشكلة الحقيقية لا تزال هي نفسها منذ البداية، وهي أن الثورة مقصّرة في اكتشاف مواردها الذاتية التي موطنُها الأصلي هو مجتمعها الأكبر، الذي لا يزال معتصماً وراء مواقع التردد أو اللامبالاة، وحتى الانحراف أحياناً نحو السلبية والانتماء للخطوط الأخرى المعادية.

ليست المسألة هي في الأعداد الكبيرة، بل في النوعية الحقيقية. لا يمكن المجازفة بالقول أن مجتمعنا السوري منخرطٌ كلياً في الثورة، على أن تُفهم هذه الكلية من خلال استقطاب العناصر الفاعلة من مجتمع عريق في ثقافته ووطنيته، ومعروف عنه تاريخ تلبيته لتضحيات كبرى وراء القضايا العامة.

ما تحتاجه هذه الثورة هو أن تكون ثورة شعب حقيقي، وليست مدعومة بأسماء فئات أو أشخاص أو تيارات. إن التصنيف الأنبل بالنسبة لها، هي أنها حركة تحرير شعبية، ليست علامة فارقة لأية فئة أو حزب أو طائفة، بل هي حركة تاريخية لشعب مناضل وقابل دائماً لأعظم المبادرات من أجل أهداف أمته وإنسانيته.

لقد استمدّت الثورة قوة استمرارها حتى اليوم من هذه الخاصية الجامعة، فهي قوة سابقة على مختلف الفئويات التي حاولت أن تلحق بها وتلتصق بكيانها. ولقد تفوق صمودها على كل المساعدات الهزيلة التي حاولت أن تشتريها غرباً وشرقاً. إنها الثورة العربية الأولى التي واجهت أركيولوجيا الاستبداد بكل مخزونه الهدّام، وعليها أن تبرهن، كما تحاول كل يوم، أن الطغيان هو المشكلة فحسب، وليس هو الحل لذاته أبداً، بل هي الحرية عندما تصبح عقيدة راسخة سابقة على كل تحزّب أو اعتقاد آخر.

القدس العربي