المحطات التاريخية للتوترات السورية الفلسطينية

ماجد كيالي

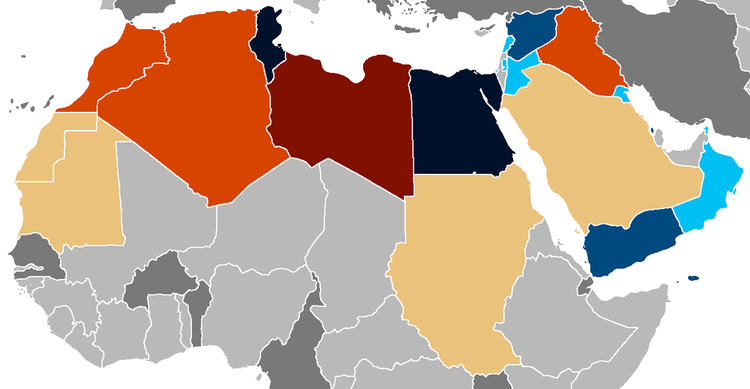

لا توجد “مسألة فلسطينية” في سوريا كما في بلدان عربية أخرى، فاللاجئون الفلسطينيون من ذات النسيج الاجتماعي والثقافي لمواطني هذا البلد، فهم من منطقة بلاد الشام والمشرق العربي التي جاءت اتفاقية “سايكس بيكو” مطلع القرن العشرين وجزّأتها إلى عدة دول.

مع ذلك، ثمة ما يمكن اعتباره بمثابة “مسألة سوريا” عند الفلسطينيين، ذلك أن تاريخ الكيانية والوطنية الفلسطينيتين والمعاصرتين يكاد يكون متلازماً مع الحساسيات والحسابات السياسية للنظام السوري السائد منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، وهو ما يمكن رصده في المحطات السياسية التالية:

1- في العام 1970 جاءت “الحركة التصحيحية” التي نجم عنها صعود الرئيس حافظ الأسد إلى سدّة السلطة في سوريا، لتضع حداً لمحاولات القيادة السورية دعم الحركة الوطنية الفلسطينية في صراعها مع النظام الأردني، آنذاك.

فمنذ ذلك التاريخ لم يعد الموقف السوري يتعامل مع القضية الفلسطينية وفق الاعتبارات الأيدولوجية أو المصلحية/القومية، بقدر ما بات يتم وفق اعتبارات برغماتية واستخدامية، قوامها تعزيز شرعية السلطة السورية وهيمنتها، وضمنه سعيها لتعزيز مكانتها الإقليمية، من خلال الإمساك بعد أوراق ومنها بالخصوص الورقة الفلسطينية.

وبعدما كانت القيادة السابقة لحزب البعث قد احتضنت العمل الفدائي ودعمته، وشكّلت جناحاً خاصاً في الحزب للمشاركة فيه باسم “طلائع حرب التحرير الشعبية” (قوات الصاعقة)، تحولت هذه المنظمة في العهد الجديد إلى مجرد فصيل إضافي (مع الجبهة الشعبية-القيادة العامة)، هدفه فرض التوجهات السياسية السورية على الحركة الوطنية الفلسطينية.

وفي تلك الفترة اصطدمت الوطنية الفلسطينية التي كانت تمثلها حركة “فتح” -القائدة لحركة المقاومة الفلسطينية ولمنظمة التحرير- بالسياسات السورية، وهو ما عبرت عنه برفعها شعار “استقلالية القرار الوطني الفلسطيني”. وقد عملت “فتح” على كل ما من شأنه تلافي الضغوط السورية السياسية والعملية على كيانات المقاومة، وتحجيم القوى الممثلة للسياسة السورية في الساحة الفلسطينية.

2- تأسيساً على ذلك فقد كان بديهياً اصطدام السياسة الفلسطينية بالسياسة السورية في حقبة الحرب الأهلية اللبنانية، إذ فجأة دخلت القوات السورية إلى لبنان مقدمة في ذلك دعماً عسكريا سخياً -وغير متوقّع- لما كان يسمى الجبهة الانعزالية، وذلك على حساب حلفائها الطبيعيين أو المفترضين في المقاومة الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية. ومعلوم أن هذا الاصطدام لم يتوقّف على الأشكال السياسية، إذ شمل المصادمات العسكرية بين الطرفين.

وقد نجم عن هذا الاصطدام في هذه الحقبة نشوء ذاكرة فلسطينية مشحونة بمأساة مخيم تل الزعتر الذي كان عانى من الحصار الشديد ثم تعرّض لمذبحة نجم عنها تدمير المخيم وتهجير ما تبقى من سكانه إلى أماكن أخرى في لبنان. وبالمحصلة فقد بات الوجود السوري مجاوراً للوجود الفلسطيني في لبنان، الأمر الذي عزّز من مكانة سوريا إزاء قيادة المنظمة، ولاسيما إزاء قيادة فتح، مما انعكس على شكل توتّرات في علاقات الرئيسين الراحلين حافظ الأسد وياسر عرفات.

3- بعد غزو إسرائيل للبنان وخروج قوات المنظمة وكياناتها السياسية من بيروت، برز الخلاف السوري الفلسطيني من خلال ذهاب ياسر عرفات إلى مصر، ونقله قوات منظمة التحرير إلى اليمن وتونس والجزائر بدلاً من سوريا، في محاولة منه للحفاظ على استقلالية القرار الفلسطيني، ولتجنّب الوقوع في إسار القبضة السورية، وهو ما نظر إليه بعين الغضب من قبل القيادة السورية.

هذا الوضع أدى -في ما أدى إليه- إلى دعم سوريا للانشقاق في حركة “فتح” (1983)، وتمكين المنشقين من السيطرة على مكاتب الحركة ومعسكراتها في سوريا ولبنان، في مرحلة شهدت نوعاً من الاقتتال الفلسطيني في منطقتي البقاع وطرابلس بلبنان.

وعلى العموم فقد توّجت سوريا ذلك بالطلب من ياسر عرفات مغادرة الأراضي السورية، ومن ثم اعتقال معظم كوادر “فتح”، مع دعم محاولات المنشقين وبعض المنظمات الأخرى لتأسيس إطارات بديلة عن المنظمة، وهو ما أخفقت فيه هذه الفصائل بسبب رفض الفلسطينيين لهذه المحاولات وارتيابهم بها، وتمسكهم باستقلالية القرار الفلسطيني.

4- شهدت الفترة بين عامي 1985 و1988 حرباً شعواء شنّتها حركة أمل على المخيمات الفلسطينية في بيروت (صبراـ شاتيلاـ برج البراجنة)، بدعوى محاربة النفوذ العرفاتي في فيها. وكان مفهوماً أن حركة أمل ما كان لها أن تشنّ تلك الحرب، لاسيما على الوحشية التي تبدّت فيها، لولا التوجيهات السورية. وعلى العموم فإن هذه الحرب نجم عنها تدمير أجزاء كبيرة من مخيمي صبرا وشاتيلا، كما نجم عنها مقتل المئات من الفلسطينيين، وتدمير بيوتهم البائسة أصلا، وهو ما أضيف إلى الذاكرة الفلسطينية المثقلة بمأساة مخيم تل الزعتر.

5- مع انطلاق عملية التسوية من مؤتمر مدريد (1991) والتي شاركت فيها كل الدول العربية، حصل نوع من التصادم السياسي بين النظام السوري والقيادة الفلسطينية، وقد تفاقم هذا الأمر مع عقد اتفاق أوسلو وإقامة السلطة الفلسطينية.

وفي الواقع فإن القيادة السورية لم تكن ضد عملية التسوية من حيث المبدأ، إذ إنها شاركت في مؤتمر مدريد، وفي المفاوضات الثنائية مع الطرف الإسرائيلي، ومع ذلك ظلت تأخذ على الرئيس ياسر عرفات وقيادة المنظمة الذهاب نحو التسوية! وبديهي أن النظام السوري لم يكتف بذلك، بل احتضن حركة حماس التي بدأت بالصعود في المشهد الفلسطيني آنذاك، رغم أنها تنتمي إلى منظومة حركة الإخوان المسلمين، لاستثمارها في صراعه مع القيادة الرسمية الفلسطينية، لاسيما بعد أن تأكد من عجز الفصائل الفلسطينية المتواجدة في سوريا (الصاعقة، القيادة العامة، فتح الانتفاضة) عن الاضطلاع بمثل هذا الدور.

6- في عام 2007 برزت ظاهرة ما يسمى “فتح الإسلام”، وفي الواقع فإن هذه الحركة المريبة في ظروف نشأتها، نمت في أحضان حركة “فتح الانتفاضة” المدعومة من النظام السوري، وحتى أن قائدها شاكر العبسي كان نزيلا في سجون المخابرات السورية، مما يضع علامات شكّ بشأن إمكان توظيفها في الشأن اللبناني -في ظروف الصراع السوري مع قوى 14 آذار- بعد اغتيال الحريري.

وقد نجم عن افتضاح أمر هذه الحركة أن الجيش اللبناني شن بذريعتها حملة عسكرية مدمرة نتج عنها تدمير المخيم وإجلاء سكانه منه، والقضاء على المجموعات العسكرية التابعة لهذه الحركة. وهكذا تم تدمير مخيم آخر بعد تل الزعتر وصبرا وشاتيلا، الأمر الذي يفرض علينا التنبيه من إمكان تحضير سيناريو مشابه في مخيم عين الحلوة الذي بات مرتعا للمجموعات المسلحة، التي تعمل من خارج الأجندة الوطنية الفلسطينية، وضمن ترتيبات أو توظيفات سورية معيّنة، وتتغطى بشعار رفض سحب السلاح الفلسطيني من المخيمات وخارجها، لتغطية التنازع اللبناني الداخلي مع سلاح حزب الله.

7- بعد وصول رياح الربيع العربي إلى سوريا سارعت بعض الأوساط السورية إلى اتهام الفلسطينيين في بعض المخيمات بأنهم وراء ما يجري، في محاولة لنزع الطابع الوطني عن الثورة، والترويج لنظرية المؤامرة الخارجية. وفي كل الأحوال فإن النظام السوري في حملاته على المناطق الثائرة لم يوفّر المخيمات الفلسطينية المجاورة لها، وهكذا ثمة فلسطينيون قتلوا واعتقلوا وعذبوا وشرّدوا لمجرد جوارهم مع تلك المناطق، أو لمجرد محاولاتهم تأمين المواد الإغاثية الطبية والتموينية لها، واحتضانهم للمنكوبين منها. في المقابل فإن كيانات الثورة السورية لم تطلب قط أي شيء من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات بشأن المشاركة في الثورة، وتجنّبت في فعالياتها مخيماتهم، ولا توجد أي بيانات أو دعوات تشير إلى عكس ذلك.

8- عملت الفصائل المحسوبة على النظام -وهي معزولة جماهيريا، وليس لها أي دور في المعادلات السياسية الفلسطينية وفي مواجهة إسرائيل- على بذل محاولات مريبة لزجّ المخيمات (كمخيمات) في الشأن السوري، ويأتي ضمن ذلك التصريحات العنترية وغير المسؤولة لبعض قيادييها، ومحاولاتها بث الفتنة بين المخيمات وجوارها (بين مخيم اليرموك ومنطقة الحجر الأسود أو بين مخيم النيرب وقرية النيرب)، مع نشر الإشاعات المغرضة، وتوتير الأوضاع في المخيمات لتغطية تسليح بعض الشبيحة.

وفي هذا السياق، مرت فتن وأحداث مريبة وغامضة لم تتكشف بعد. وفي المقابل لم يلحظ عن الكيانات السياسية الفلسطينية أي محاولة أو إشارة لحض فلسطينيي سوريا على المشاركة في الثورة السورية، وهذا ينطبق على حركة فتح التي تعتبر في خصومة مع النظام، وهي محرومة من العمل العلني في سوريا منذ ثلاثة عقود، كما ينطبق على حركة حماس المتعاطفة مع الربيع العربي، والتي فضلت الخروج الهادئ لقياداتها ومقراتها من سوريا دون أي إشارة تفيد بالتعاطف مع الثورة السورية.

9- لعله في هذا الإطار يمكن فهم الحملة التحريضية التي نجم عنها جلب مئات الشباب من المخيمات إلى الحدود مع الجولان (يونيو/حزيران 2011) تحت شعارات وطنية، من مثل ممارسة حق العودة واجتياز الحدود، علماً بأن كل الشواهد كانت تفيد بأن إسرائيل أعدّت عدتها للإيقاع بهؤلاء الشباب وإمعان القتل فيهم، منعاً للتجربة السابقة (يوم النكبة 15 مايو/أيار2011) التي تمكن فيها بضعة شبان من اجتياز الحدود، بل إن أحدهم وصل إلى تل أبيب.

وعلى العموم فإن هذه التجربة نجم عنها مجزرة حيث قتل وجرح نحو ثلاثمائة شاب فلسطيني (23 شهيدا) برصاص القنص الإسرائيلي تحت نظر الجيش السوري والفصائل المساندة للنظام طوال يوم كامل، وكلها محاولات كان الغرض منها حجب ما يجري في سوريا، وتوجيه الأنظار إلى أماكن أخرى.

10- رغم أن الكيانات السياسية الفلسطينية لم تبد أي تعاطف مع الثورة السورية لأسباب عديدة، ورغم أن النظام لم يوفّر مخيمات اللاجئين في درعا واللاذقية وحمص وحماة في استهدافهم بالقتل والتنكيل وتدمير البيوت، فإن المخيمات الفلسطينية لم تشارك في الثورة السورية كمخيمات، أي أن ثمة فلسطينيين شاركوا ولكن بوصفهم أفرادا وتبعا لمشاعرهم وأفكارهم الشخصية، إلا أن النظام السوري تعامل مع الفلسطينيين مثل أي بيئة سورية مشتعلة ضده.

وهكذا كانت النتيجة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين في مخيم اليرموك يوم الجمعة 12 يوليو/تموز الجاري، مما أدى إلى استشهاد ستة أشخاص وجرح العديدين. وكان من نتيجة ذلك اندلاع هبة عارمة على مدار يومي 12 و13 يوليو/تموز، عبر فيها الفلسطينيون في هذا المخيم عن رفضهم لممارسات النظام الوحشية وعن مساندتهم لمطالب السوريين العادلة والمشروعة.

11- هكذا، نصل إلى تصريح الناطق بلسان الخارجية السورية جهاد مقدسي الذي مفاده أن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا هم بمثابة ضيوف يسيئون الأدب، مما يفضح شعارات النظام الذي يمثله، ويظهرها على حقيقتها باعتبارها مجرد ادعاءات للتوظيف والاستخدام فقط، فضلا عن أن ذلك يقوّض كل العقيدة القومجية التي برّر فيها هذا النظام لذاته، وضمن ذلك مصادرته الحريات وهيمنته على البلاد والعباد.

وفي الواقع فإن هذا التصريح يصبّ في طاحونة التصريحات الأخرى غير الموفّقة التي صدرت عن بعض من في قمة النظام السياسي، وضمنهم السيدة بثينة شعبان التي اتهمت الفلسطينيين في مخيم الرمل في اللاذقية بأنهم يقفون وراء ما يجري، وأن ليس ثمة ثورة ولا من يحزنون. ومثله تصريح السيد رامي مخلوف الذي حذر من أن تهديد النظام السوري يعني تهديد الاستقرار في الشرق الأوسط، وضمنه استقرار إسرائيل.

هذا يعني أن الفلسطينيين اللاجئين في سوريا لديهم معاناة إضافية مع النظام السوري، علاوة على معاناتهم التي تشبه معاناة ومكابدات السوريين، نتيجة مصادرة الحقوق والحريات وامتهان الكرامات، والهيمنة الشمولية على البلاد والعباد.

الجزيرة نت