حضور صورة الرجل الذي أكل قلبا وغياب من حاكت كنزات الصوف/ نسرين طرابلسي

وراء كل صورة حكايتان، حكاية المصور وحكاية من التقطت له الصورة. المصور المخفي يستعير عينيك ليعيد تشكيل وجهة نظرك في الحدث. ويحظى بتعاطفك مع القضية. فما هي الصورة التي تنجح في فعل ذلك؟ وما هو الفرق بين الصورة الثابتة والفيديو؟ ولماذا لا تؤتي الصورةُ ثمارها المرجوة أحيانا رغم هول الحدث؟

كل هذه التساؤلات خطرت لي أثناء متابعة إحدى الصفحات الفرنسية في موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، والمختصة بتجميع صور عن الثورة السورية، وتحديداً صور أطفال المخيمات. صور تدمي القلب وتجرح العينين لأطفال حفاة يغوصون في الوحل، لأطفال يجمعون الحطب للتدفئة، ويلقمون النار صفحات كتاب مدرسي لتدفئة أيديهم الصغيرة. عيون تنظر للعالم بعتب، وابتسامات بريئة تقطع نياط القلب، وقلوب مشردة لا ذنب لها، بين وحشية الإنسان وقسوة الطبيعة. صور تعرض بكل اللغات وتطوف حول العالم. لكن ما يثير الاستغراب أنه على الرغم من الوجع الصارخ وتفاقم مشكلة اللاجئين وازدياد العدد حتى فاق المليوني لاجئ، فالقضية لا تحظى بالتعاطف المطلوب على الصعيد الإنساني ولا بالتحرك السريع لإيجاد حل على الصعيد الدولي. فما هو سبب ذلك أين يخطئ المصور، أين يكمن خطأ مضمون الصورة، أين يكمن خطأ التعاطف والعمل المطلوب؟!

الصورة وحدها لا تكفي

نشرت مجلة ‘ناشيونال جيوغرافيك’ عدد أكتوبر 2013 صورة التقطها وليم آلبرت في البيرو. يظهر في مقدمتها الطفل ادواردو راموس طفل بوجه حزين، وفي الخلفية البعيدة امرأة وخراف ميتة. تشرح الصورة لحظة ألم حقيقية لمأساة هذه العائلة حيث دهست سيارة مسرعة الخراف، مصدر رزق العائلة الوحيد. الصورة تقدم تلخيصا لمسرح المأساة، المكان والزمان لحظة موت الخراف. وكانت النتيجة أن عدداً كبيراً من القراء تعاطف مع قصة الصورة وسارع لتنظيم حملة تبرعات ساعدت بتعويض الخراف الستة، لا بل وقدمت مضخة مائية للقرية بأكملها ومنحة دراسية للطلاب!!

في المقابل لماذا لا تحقق صورة سورية لبنت تنام بكرتونة للاحتماء من البرد أو طفل يتوسد الرصيف أو فيديو لمعاناة الأهالي ذات الأثر؟

ببساطة لأن وراء كل صورة من صور أطفال اللجوء السوريين بالنسبة للناظر مؤثرا عاطفيا مرتبطا بموقف سياسي مشوش غير محسوم. الإجماع يتطلب حسما إنسانياً خالياً من المواقف المسبقة. ففي هذا الزمان الرديء هؤلاء اللاجئون بالنسبة لكثير من المتابعين ليسوا مجرد هاربين من الموت الزؤام، بل منتمون للثورة، ومن طائفة معينة، ومعارضون لنظام حكم، وبالتالي هم لا يحق عليهم التعاطف الإنساني التقليدي، بل هم محكومون بعدة أسباب وراء نزوحهم من سورية، تبدأ بالثورة الشعبية التي دأبت آلة الإعلام على الاختلاف والبحث في مسماها وتنتهي بالصراع المسلح بين نظام ومعارضة أو نظام حكم يحارب، كما استقر على أن يطلق عليها، جماعات إرهابية تكفيرية. أو كما يحلو للبعض تسمية ما يحدث حرباً أهلية.

إذن هذه الصور مصنّفة مسبقاً، ومن صنّفك قتلك كما يقول أنسي الحاج. تنشر من دون بيانات دالّة على المحتوى. لا إسم مرفق للشخصيات، لا حكاية مفصلة ولا حتى إسم لمكان التقاطها، البيانات ناقصة. لذا يمر التعاطف كقرصة قلب عابرة. حاولنا كثيراً البحث عن إحدى الفتيات التي نشرت صورتها في مخيم يعتقد أنه الزعتري، في الاردن، شفتاها مزرقّتان من البرد، ولم نفلح. من هنا نعرف كم كان إدواردو راموس محظوظا من حرفية تعاطي ‘الناشيونال جيوغرافيك’ مع الصورة.

الصورة لغة حمّالة أوجه

لقد درس الغرب آلية الصورة ومدى تفاعل الجمهور معها، سواء كانت صورة ثابتة أو فيديو لحدث ما. ويعرف كيف يستخدم الصورة مراراً وتكراراً ليعزز فكرة لدى الجمهور، بينما بإمكانه في المقابل محو أي صورة لحدث وعدم إظهارها كيلا تحقق أثراً أو ربما لترسخ فكرة ما لا تهزّها الصورة الخاطئة. من هنا مثلا بقي أكثر المشاهد استخداماً لأحداث الحادي عشر من سبتمبر للطائرة لحظة اصطدامها ببرجي مركز التجارة العالمي. ولم يتم تناقل صور ضحايا التفجير. ثأرت أميركا لنفسها خارج أراضيها وتسببت بأعداد مضاعفة من الضحايا، ويكفي أن تعيد بث هذه اللقطة لتذكر الرأي العام دوما بالسبب وراء الحرب على أفغانستان، والعراق. وتستمر في حصد فوائد ترهيب شعبها من عدو خارجي سبق وأن وصل إلى عقر قلعتها المنيعة. الصورة المخفية تعزز الخيال، لذا لم تنشر صورة لجثة أسامة بن لادن ليبقى حاضراً كفكرة غامضة، يمكن استخدامها كالبعبع المخيف كلما عنَّ للولايات المتحدة وحلفائها إحياء الحرب على الإرهاب. ثم عملت على إخفاء المعلومات عن مثواه الأخير كيلا يصبح مزاراً يؤمه المتعاطفون. فحوله هذا الغياب بلا صورة تؤكد مقتله إلى أسطورة عند جماعات المجاهدين الذين يؤكد بعضهم أن طيفه يحارب بين صفوفهم!!

الإعلام الثوري بعفوية غريزية نشر مشهد مقتل القذافي، مرتكباً خطأ أثار مشاعر النقمة والغضب لدى المشاهدين حتى عند بعض أشد المعارضين لحكمه، والذين أعلنوا بوضوح أنهم ضد قتله بهذه الوحشية وكانوا يفضلون تقديمه لمحاكمة عادلة. وعلى نحو شديد الاتصال قدم مشهد إعدام صدام حسين، الذي سُرِّبَ عبر كاميرا الهاتف دوراً كبيراً لخاتمة سيرته، فحوله لدى مؤيديه من ديكتاتور سجين ارتكب أخطاء بحق الشعب إلى ‘شهيد الأمة العربية’ لا بل شهيد الأمة الإسلامية! حيث ما زالت الآلة الإعلامية تعيد استخدام هذه المشاهد كورقة (جوكر) في الصراع السني – الشيعي.

الصورة بين لحظة الانفعال والتشويش

لم تجد الفضائية السورية وقناة ‘العالم’ حرجا في عرض صورة لرجل يقتطع من جثة ويقول بأنه سيأكل قلبها، في الحقيقة ما أن يضع الرجل قطعة من اللحم الحمراء في فمه حتى يتوقف الفيديو. الفيديو سيىء التصوير، والتقرير كانت غايته كشف هوية الرجل. فالفيديو لحظة ظهوره أحدث ضجة كبيرة طغت حتى على أفصح المجازر المرتكبة بحق الشعب السوري. إنه فعل فردي مرفق بالاعتراف والكلام والتهديد والوعيد. تلك الأفعال الغريزية الانتقامية التي يرتكبها البشر المحاطون بالقتل والدم والمفعمون بالغضب. ومع إدانتنا لمثل هذا الفعل، أكد الرجل مراراً أنه لم يأكل القلب بل فعل هذا شكلياً أمام الكاميرا، من دون أي تفكير أو ذرة عقل بخطورة ما يمكن تخيله عند غياب الصورة. فبالنسبة للجميع كان الحدث الأبرز أن رجلاً أكل قلباً. وكان هذا كافياً لاستثماره لوصم مقاتلي الثورة بالعنف والوحشية. لم يعرف أحد ما الذي دفع الرجل إلى هذا الفعل، ما هي المأساة التي أماتت قلبه. في الحقيقة لم يعد أي شيء مهما!

لم تعد حرب الفيديو والفيديو المضاد بالأمر الهين على الفضائيات. حرب الصورة بالصورة التي تتلقاها النافذة البصرية وتنطبع في العقل. إنها حرب التشويش على الرأي العام والتركيز على المكسب السياسي الذي يمكن جنيه من ورائها. وعلى أكبر عدد من المع في مقابل الضد!

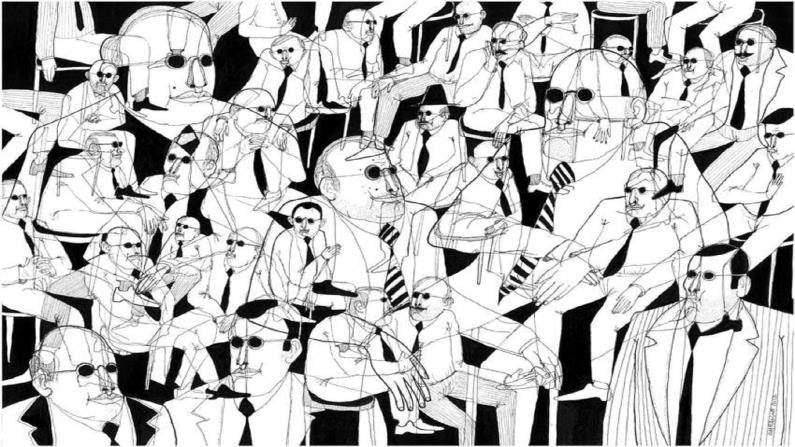

متى يتم التركيز على الحدث الإنساني الآني وترتفع قيمته على الحدث السياسي الفضفاض المطاط طويل الفتيل والأمد؟ فلا يهتم أحد بالصورة الإنسانية التي نشرت عن سيدة إنكليزية حاكت أربعمئة كنزة من الصوف للأطفال السوريين في مخيمات اللاجئين، لم يهتم أحد بمحاولة مقابلتها وتكريمها وشكرها. بينما تتهافت وسائل الإعلام لمعرفة هوية آكل القلب. لا يهتم أحد كثيراً للمتبرعين الكويتيين بأعضاء اصطناعية بديلة للأشخاص الذين فقدوا أطرافهم في الحرب ويعالجون في المستشفيات التركية. أين التقارير ومتابعة هذه الجهود لماذا تمر مرور الكرام؟ لا أحد يهتم بمبالغ التبرعات الهائلة وكيفية إيصالها لمستحقيها في مقابل التركيز على السرقات، حتى تولد لدى الناس خوف من التبرع الضائع وبدأوا بالامتناع عنه. لا أحد يهتم بأعداد هائلة من المعتقلين السوريين الذين تضيع أيام عمرهم في سجون الذل والتعذيب في مقابل صفقة تتدخل فيها دول وحكومات لإطلاق سراح بعض المخطوفين الدخلاء الذين عرضت الفضائيات استقبالهم كالفاتحين. لا أحد يهتم.. لا أحد.. إنه الشر في أكمل صوره حين ينتصر.. إلى حين.

* كاتبة وإعلامية سورية

القدس العربي