دير الزور المنسيّة… معاناة مضاعفة وإهمال مقصود/ إبراهيم العلبي

شهدت سورية، وبلاد الشام عموماً، قيام بعض أقدم حضارات التاريخ الإنساني، وما زالت عامرة ببلداتها وحواضرها وسكانها منذ آلاف السنين، وتعرضت، على مدى تاريخها، لحملات متعددة من الغزو والضم للإمبراطوريات المتنافسة، الأمر الذي أضاف لسكانها ومدنها قدراً كبيراً من التنوع والثراء الذي جعل من كل مدينة وبلدة وقرية في هذه البلاد حضارة قائمة بحد ذاتها، مهما كانت حديثة النشأة.

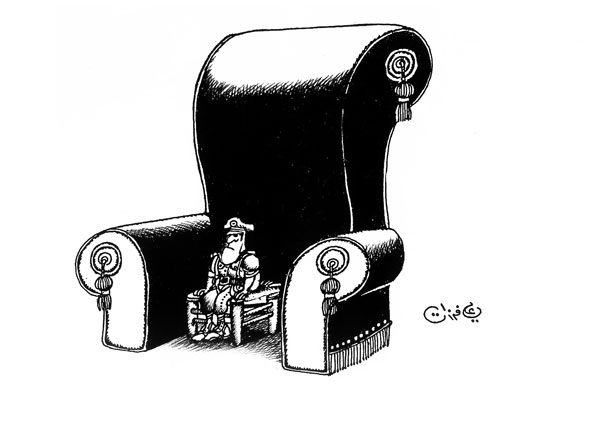

دير الزور، أو لؤلؤة الفرات كما تُلقب، هي كبرى مدن المشرق السوري، وحاضرة نهر الفرات، عانت برفقة نظيراتها في المنطقة الشرقية، التهميش الحكومي المتعمد، طوال فترة حكم آل الأسد، ولم تحظ بقسط عادل من التنمية كذلك الذي حظيت به مناطق أخرى في البلاد.

هذا الظلم الواقع على أهل دير الزور وعموم المنطقة الشرقية في سورية بدأ، للمفارقة، في عهد حكم حزب البعث الاشتراكي، الذي يدّعي تمثيله لطبقتي الفلاحين والعمال، وبما أن هذه المنطقة يغلب عليها الزراعة وتضم بين جنباتها بعض أنماط الحياة البدائية مثل البدو الرحّل، فكان من المفترض أن يتم التركيز عليها وتعزيز تنميتها، بيد أنها لم تلق سوى الإهمال المضاعف، ويكفيك مثالاً على صحة ذلك أن يعد الجسر المعلق على نهر الفرات الذي يخترق مدينة دير الزور أهم وأبرز معالم المدينة، كيف لا وهذا المعلم بُني على يد المستعمر الفرنسي الذي خرج من سورية عام 1946 لا على يد الحكومات “الوطنية”؟

ويزيد من فداحة المفارقة أن تعلم أن معظم النفط السوري في ذروة إنتاجه (600 ألف برميل يومياً) كان يُستخرج من محافظة دير الزور، وبقيت هذه الحقيقة خافية بفعل المناهج الدراسية التي ركزت على تدريس الحقول القديمة في الحسكة، وبفعل التعتيم الإعلامي المقصود، حتى تكشّفت الأمور في السنوات الأخيرة. وبناء على ذلك، تعد دير الزور المحافظة الأغنى بثرواتها الباطنية، إلا أنها الأسوأ حظاً من الخدمات والمشاريع الحكومية.

وهنا أتذكر قصة طريفة رواها لي أحد كوادر حزب البعث في دمشق عام 2006، فقد ذكر أنه في أحد الاجتماعات الحزبية طرح أعضاء ينتمون إلى دير الزور قضية الثروة النفطية التي تعوم فوقها محافظتهم، في مقابل تنمية ضعيفة جداً مقارنة بسائر المحافظات، وجاء الرد، على ما يبدو، في اليوم التالي بالإعلان عبر الصحف الرسمية عن اكتشاف بئر نفطية في محافظة اللاذقية! ويبدو أن الضغط الذي شكلته مثل هذه الشكاوى والتذمر المتنامي في صفوف النخب الديرية دفع النظام إلى فعل أي شيء لذرّ الرماد في العيون، من قبيل ترقية الكليات الجامعية التي تعمل أصلاً في دير الزور إلى رتبة جامعة مستقلة وتسميتها بجامعة الفرات.

عندما اندلعت الثورة السورية، في آذار/مارس 2011، كانت دير الزور بين أكثف المدن والمحافظات تظاهراً واحتشاداً في الميادين، وبلغ عدد المعتصمين في جمعات شهر تموز/يوليو قرابة نصف مليون، بحسب تقديرات مراقبين آنذاك، وهو رقم مهول بالنسبة لمحافظة بالكاد يتجاوز عدد سكانها مليونا و200 ألف نسمة، وفقاً لتقديرات رسمية تعود لعام 2010.

دخلت الدبابات إلى دير الزور، كما دخلت إلى غيرها من المدن، لقمع المظاهرات وإخماد الثورة الشعبية، وسقط فيها آلاف الشهداء والجرحى.

ومع تحوّل الثورة إلى المواجهات المسلحة دفعت دير الزور ثمناً باهظاً من جراء جرائم نظام الأسد الانتقامية، وما كادت تنعم بشيء من التحرر من قبضة الأمن والجيش الدموية حتى ظهرت جبهة النصرة فيها واتسعت رقعة عملها وتنامت حتى باتت تسيطر على معظم مواقعها الاستراتيجية وثرواتها الزراعية والنفطية.

ومع انتصاف عام 2013، أعلن أبو بكر البغدادي قيام دولته في العراق وسورية وضم جبهة النصرة قسراً لها، ما جعل دير الزور فريسة سهلة بيد التنظيم المتطرف.

ومنذ ذلك الوقت، عانت دير الزور تهميشاً مضاعفاً، كونها تنتمي إلى المنطقة الشرقية الفقيرة والمهمشة أصلاً في شعور السوريين، كنتيجة لإرث بعثي وطائفي عميق الجذور، ومن جهة أخرى لكونها تخضع لسيطرة تنظيم “داعش” الذي أحكم قبضته عليها، كما على كل المناطق الخاضعة له في العراق وسورية، وحرم السكان من كل غوث أو عون يمكن أن يخفف عنهم قسوة ظروفهم الإنسانية. كما انصب اهتمام المنظمات الدولية والدول المعنية على المناطق التي يهاجمها التنظيم أو تلك الخاضعة لسيطرة الثوار، في مقابل التعامي عن المناطق الخاضعة للتنظيم، بحجة عدم الوقوع في دعم الإرهاب، وكأن سكان دير الزور والرقة ومنبج والباب سابقاً، مسلحون ينتمون للتنظيم، والحال أنهم أكبر ضحاياه.

جيل