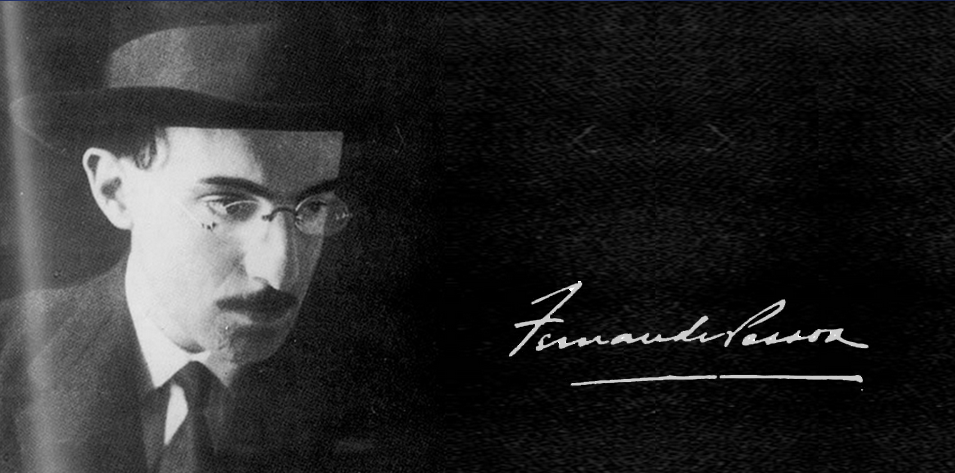

فرناندو بيسوا.. الغريب عن نفسه

ترجمة – المهدي أخريف

تُفصح يوميات فرناندو بيسوا (1888 – 1935) المكتوبة بالإنجليزية في معظمها (ابتداء من 1906) عن نُضج فكري وإبداعي مدهش منذ بداياته الأولى في الكتابة. نضج سيتأكد ويمتد ويتعدد في كتاباته الأدبية اللاحقة، بما يعزز البدايات ويغنيها، لكن من دون أن يجاوزها أو ينفصل عنها لا من حيث الرؤية الميتافيزيقية، ولا من حيث المقاربات الأسلوبية للموضوعات البيسوية المألوفة. لذلك نجد بيسوا في رسالته الجوابية (20 يناير 1935) على ملاحظة موجهة من كسايس مونتيرو يقول فيها على الخصوص:

«… ملاحظتك حول غياب ما يمكن تسميته التطّور في أعمالي صائبةٌ تماماً. لديَّ قصائد مكتوبة في سنّ العشرين لها نفس القيمة لما أكتبه اليوم من قصائد. أنا اليوم لا أكتب أحسن من ذي قبل إلَّا فيما يتعلَّق بمعرفة اللغة البرتغالية. وتلك مسألة ثقافية وليست شعرية. إنني أكتب بشكل مختلف…». من كتاب: «يوميات فرناندو بيسوا» اخترت لقراء «الاتحاد الثقافي» هذه النصوص القوية في دلالتها على نضجه المبكّر المشار إليه.

الأحد 3 يونيو 1906

لقد انشطر قلبي بداخلي إلى عشرة آلاف قطعة. لا أستطيع إحصاء نوبات النحيب التي انتابتني، والآلام التي مزّقت فؤادي.

إلا أنني رأيت أشياء أخرى مناقضة تماماً، فقد غمرت الدموع عيني ورجّفتْني مثل ورقة منسيةٍ. رأيت رجالاً ونساءً كرسوا حياتهم، آمالهم لأجل الآخرين. رأيت أعمالَ تضحيات كبرى حملتني على البكاء من الفرح. هذه أشياء رائعة، فكّرتُ، رغم أنها لا تَهَبُ خلاصاً، إنها أشعة خالصة من الشمس الساطعة فوق الجبل العظيم لِرَوْثِ العالم.

شارل – روبير أنون (1)

07،25, ,1907

إنني متعبٌ من استسلامي لنفسي ذاتها، مِن رِثائي لمصائبي، من حَسْرَتي وبكائي ذاتي. لقد حَدث لي شيء شبيه بحادث وَقَعَ لي مع عَمَّتي ريتا حول ف. كوهيلو. بعدئذ، وعلى الفور، ظَهَرَ عليَّ واحد من تلك الأعراض التي يَزداد مفعولها شدّة وتأثيراً عليَّ: نوع مِنْ دوار معنوي. في الدُّوار الفيزيقي يحدث انعكاسٌ للعالم الخارجي فينا، في الدُّوار المعنوي يتولّد انعكاسٌ للعالم الداخلي. للحظة مُعيَّنة امتلكتُ إحساساً بفقداني العلائق الحقيقية بالأشياء، فقداني الفهْم، وسقوطي في هاوية نُعاسٍ للذكاء.

إنَّه إحساس رهيب يَهجُمُ بِرُعب خارج السيطرة. وهذه الأحاسيس يتزايد تواتُرها، كما لو كانت تُمهِّد الطريق لِوَضْع ذهني آخر، لن يكون شيئاً غير الجنون، فيما أفترض.

لا أحد في عائلتي يَتَفَهَّم وضعي الذهني، لا أحد. يَسْخرون مِنِّي وينالون من ثقتي بنفسي، يقولون إنني أحاول أن أكُون فوق العادي. لا يمكنهم أن يدركوا ألَّا فارق بين أنْ تكون فوق العادي وبين أن تَرْغَب في أن تكونه سوى في الوعي الذي يُضاف إلى هذه الرغبة. هو الأمر نفسه الذي حَدَث لي لمّا كنت ألعب بتماثيل الجنود الصغيرة في سنّ السابعة، ثم في الرابعة عشرة. في البداية كانت مجرّدَ أشياء، بعدئذ صارت أشياءَ وَلُعَباً في الآن نَفْسِه، غير أنَّ الدافع إلى اللعب بها ظلَّ قائماً، وذلك كان الوضع النفساني الواقعي الرئيس.

لَا أحد مَوْضَعَ ثقةٍ عندي. عائلتي لا تَفْهَم شيئاً. أصدقائي لا أريد مُضَايَقتهم بهذه الأمور، ولا أصدقاء حقيقيين عندي. وحتى لو كان لديّ نوع مِن الحميمية مع أحدهم، على مستوى عَاديٍّ، فلن يكونوا على النحو الذي أفْهَمُ به الحميميَّة. أنا كائن خجول. لا يروقني إطلاع الآخرين على انشغالاتي. أصدقائي الحميمون هُمْ مِن لِدَاتِ تصوُّراتي، مِمَنْ أحْلم بهم في يقظتي، مِمَّن لَنْ أمتلكهم أبداً. مَا مِن شكل من أشكال الكينونة يَنطَبِقُ عليَّ، ليس ثمة أيُّ طبْعٍ أو مزاج في هذا العالم قادِر على أن يعكس أدنى فرصة للدنوِّ مِمَّا أَحْلُم به كصديق حميم. لندع هذا كله مرة واحدّة.

لا محبوبة عندي ولا رفيقة حلوة، عدا ما تجود به عليَّ تخيلاتي، المحبطة تماماً، في فراغ مطلق. لا يمكن (للرفيقة) أن تكون كما أَحْلُم بها. آه ألاستور، شيللّي، كيف لي أن أفهمك. أيمكنني أنْ أثق بأمِّي؟ ليتها كانت بجانبي. حتى أمِّي لا أستطيع أنْ أودعها أسراري، لكن حضورها مِن شأنه أنْ يلطف كثيراً ألمي. إنني أشبه بغريق في عُرض البحر.

أنا غريق، فعلاً. هكذا إذَن أَثِقُ بنفسي، فقط بنفسي. أيُّ نوع من الثقة في هذه السطور؟ ولا واحدة. أعود إلى قراءتها فيوجعني الفؤاد بتنبّهي إلى ما تحفل بِه من ادّعاءات من كونها تبدو شبيهة بيوميات أدبية لَعَلّي حَصَلت في بعضها على أسلوب معيّن، وهو ما لا يقلّل من معاناتي بسبب ذلك. بوسع المرء أن يعاني ببذلة حرير نَفس ما يعانيه في كيس أو تَحْت غطاء ممزّق. لنتوقف عند هذا الحدّ.

30/10/1908

لم توجد قَطُّ رُوح أَكثر وُدّاً وَحُنوّاً مِثل رُوحي، أَكْثَرُ طيبة ورأفة وأكثر تعاطفاً وتقارباً وحبّاً. مع ذلك، لا وجود لِرُوح أشدَّ وَحْدة من روحي، ليست وحيدة لظروف برّانية وإنما لعوامل باطنية. هذا ما أود قوله: إلى جانب حُنوِّي الهائل وطيبتي ثمة عُنصرٌ في طبعي مُعَارض كلية، عُنْصرُ غَمٍّ وأنانيةٍ ذو مَفعول مزدوج: يمْنع ويلغي نُموّ تلك المزايا الباطنية والحيلولة، بما يسبّبه من غَمٍّ، دُون تجسُّدها خارجياً، بالإعراب عنها. علي أن أحلِّل هذا كلّه في يوم من الأيام، يجب أن أختبر بعناية، وأن أميِّز بين هذه العناصر المكوِّنة لطبعي، ذلك أن فُضولي إزاء الأشياء كُلِّها، مَضموماً إلى فضولي تجاه ذاتي نفسها وتجاه طبعي الخاص، سيقوداني إلى مُحاولة فَهْم شخصيتي.

ونتيجة لهذه المميّزات كتبت هذه العبارات في يوم شتائي وَاصِفاً نفسي على الوجه التالي:

رَجُلٌ مِثْل رُوسو..

خَيِّر مُحب للإنسانيّة.

لدي بالفعل، الكثير مِمَّا يجعلني شبيهاً بروسو فطبعانا مُتماثِلان في أوجه معينة، ومنها ذلك الحب الحاني، القويّ اللايوصف للإنسانية، مع قَدْرٍ معيّن مِنْ حُب الأنا. وهو ما يضفي نوعاً من التوازن. ذلك مَلْمَحٌ رَئيسٌ مِن طبعه ومن طبعي أيضاً.

إن معاناتي القوية لأجل وطني ورغبتي الشديدة في تحسين وضعية البرتغال تجعل – كيف لي أن أعبِّر وبأيّ قوّة، بِأَيّ حنان وبأيِّ هدوء… – آلاف الأفكار والمشاريع تنبثق بداخلي، لكنها لكي تُنْجَزَ مِن شَخْصٍ ستتطَلّب منه مزايا غير متوافرة البتّة فيَّ: أعني قوّة الإرادة، لكنني أعاني – أعانيَّ حَدَّ الجنون، أقسم على ذلك – كما لو كنت قادراً على إنجازها لَوْلا افتقاري إلى الإرادة، وإنَّها لمعاناة رهيبة تَضَعُني بشكل دائم، أُلِحّ، على حَافّة الجنون.

… لا أحد، لأنني غير مفهوم، يمكن أن يرتاب في حُبِّي لوطني الأَكْثَر شدّة مِنْ حُبِّ أيِّ شخص آخر أَعْرِفه. ومَعَ شدّة تكتّمي في إظهار هذا الحب، كيف لي، حينئذ، أَنْ أعرف أنّ الآخرين لا يشعرون بهذا الحب؟ كيف أستطيع الحكم بأنَّ حَالتهم غَيْرُ حالتي؟

يتملّكني الغيظ. أريد أن أَفْهَمَ الكل، أن أعرف الكل، أنْ أعاني الكلّ، أجل أن أعاني كلّ شيء، غير أنني لا أملك شيئاً مِن هذا الكل، لا شيء، لا شيء. أنا مُلْغَى مِن قبل فكرتي عمَّا أرغب في امتلاكه، في الاقتدار عليه، في الإحساس به. حياتي حُلم شاسع. أفكِّر، مرَّات، بأن أرغب في اقتراف جميع الجرائم، جميع الرذائل، أن أشرب الجمال، الحقيقة، الخيرَ في جرعة واحدة، ثم أنَام بعدئذ إلى الأبد في الحضن السَّاكن للعدم.

دعوني أبكِ

أَنَا قاعد هنا، أكتب على طاولتي، بقلمي في يدي، إلخ… وبغتةً يهوي علي سِرُّ الكون فأتوقّف، أرتجف، أشْعُر بالرعب. أشعر بالرغبة في أن أتخلى عن الإحساس، في أن أقتل نفسي، في أن أَسْحَقَ رَأْسي بالحائط.

من يستطيع التفكير بعمق فهو سعيد، غَيْرَ أن الإحساس بذلك العُمْق لَعنةٌ. كيف أستطيع وصف هذا؟ رُعْبٌ ينضاف إلى آخَرَ. ثمة شيء مِنْ هذا في الموسيقا، الموسيقا هي الجانب الإيجابي مِن هذا، هي الجانب الأنثوي.

ليس ثمة رَجُل تغلغل في حياته السِّرُّ كما تغلغل في حياتي. بِنَفْس الروح العائلية إن جاز لي التعبير، إنَّ سِرَّ العالم لا يتملّك أفكاري فحسب، وإنما مشاعري أيضاً.

إنني الآن بحاجة إلى أن أحدِّد أيَّ نوع من الرجال أكون. اسمي لا أهمية له، مثل باقي التفاصيل الخارجية. إنه مزاجي ما يستحق التوصيف. كلّ ما يتكوَّن منه مزاجي محضُ التباس وريبة، لا شيءَ يوجد أو يمكن أن يُوجد على نحو يقيني بالنسبة إليَّ، الأشياء كلّها تبدو مهتزَّة حواليَّ، ومعها ارتيابي نفسه. الكل بالنسبة إليّ، في حال دائمة مِنْ عدم اتساق، وتغيّر، الكُلّ سرٌّ والكل مفهوم. الأشياء كُلُّها رموزٌ مجهولة للمجهول. والكل، تبعاً لذلك، رعبٌ، سِرٌّ خَوْفٌ، يتخطّى الذكاء.

بسبب ميلي نفسه إلى ما أحاط بطفولتي الأولى بسبب تأثير الدراسات التي قُمت بها بتوجيه من هذه الدوافع، لهذا كله أنتمي إلى ذلك الصنف من ذوي الطبع الباطني المنكفئ على ذاته، الصَّمُوت، مِمَّن لا يكتفي بذاته وإنما يُضيِّع ذاته نفسها. حياتي كُلُّها كانت حُلماً ولا مبالاةً. مزاجي مَصْنُوعٌ بتمامه من رَفْض، من رُعْب، مِنْ عَجْز، تجتاح كلَّ ما أنا إيّاه، فيزيقياً وذهنياً، وتقودني إلى أفعال حاسمة وأفكار نهائية. لم أتخَّذ قطّ أيّ قرار نَاجِم منِّي. لَمْ أتصرف البتة وفق إرادة واعية، ولم أتمكن من إنهاء أيِّ كتابة كتبتها. أفكاري دائماً وُلدت مختلطة. أفكار غريبةٌ، لا تُغتفر، تتبّع الحدَّ حتى اللانهائي. لا أتمكّن من كبح كراهية تفكيري للنهاية. من شيءٍ واحد تنبثق عندي مئة فكرة. وعن هذه الأفكار المئة تولد ألف مِن ترابطات أفكار أخرى. تتخذ فيها أساساً لها ولا أملك قوةَ إرادةٍ لإزالتها أو إيقافها ولا حتى لتجميعها في فكرة واحدة مركزية تَسْمح بإقْصاء التفاصيل الصغيرة التافهة. وتظل تلاحقني أفكار ليست أفكاري. أنا لا أتأمَّل، بل أحلم. أُهَلْوس، لا أتلّقى إلهاماً. أستطيع أنْ أرسم لكنني لم أجرِّب الرسْمَ قط. أنا قادر على التأليف الموسيقي، غير أنني لم أحاول ذلك قط. ثمة تصوُّرات غريبة عن الفنون الثلاثة تداعب خيالي. غير أنني أنوِّمها تماماً حتى تموت، فأنا لا قُدْرة لي على تجسيدها فتحويلها إلى أشياء من هذا العالم.

إن طبيعتي الكينونية بالصورة التي هي عليها تكره فكرة مبتدأ ومنتهى الأشياء. لأنهما نقطتان محدّدتان. إن فكرة إيجاد حلول للمشاكل الكبرى الأكثر نبلاً للعلم، للفلسفة تحزنني. وجود أفعال ووقائع منغلقة حول الله أو العالم تُرعبني. كونُ الجزء الأكبر من الأشياء التي تنفتح يتوجّب إغلاقها. كون الناس ينبغي أنْ يكونوا سعداء، أنْ يجدوا حَلّاً للشَّرِّ الذي يُؤلم المجتمع، مجرَّد فكرة بسيطة عن هذا كله تُجنِّنُني. وبرغم ذلك فأنا لَسْت شرِّيراً ولَا قاسياً، أنا مجنون جنوناً عسيراً على الفهم.

كُنْتُ دائماً قارئاً نَهماً، ومع ذلك، لا أتذكَّر أيّاً مِن قراءاتي. إنها هناك بعيدة جداً عن ذهني ذاته، عن أحلامي، أو بالأحرى، عَنْ أصُول أحلامي. إن ذكراي الخاصّة عن الأشياء، عن الوقائع الخارجية، غيرُ محدّدةٍ أكثرُ من كونها غيرَ مترابطة. إنني لأرتجف حالما أفكر أنني أحتفظ بالقليل القليل مِنْ ماضيَّ. أنا الرَّجل الذي يجزم اليوم بأنه محض حلم. أنا أقلُّ مِن شيءٍ مِن أشياء اليوم.

أرغب في أنْ أتحرَّر، بلا شكوك ولا قلق، من هذا الإجراء الباطني الذي يعذِّبني تَنْفيذه المفروض أو اللامنتهي، لِكَي أنام مِنْ ثمَّ بهدوء في أيِّ مكان، مغطّى بِمَوْزةٍ أو أرْزة حاملاً في روحي الشعورَ بالواجب المؤدّى، كما لو كان قطعة من العالم بين النوسطالجيا والطموح.

لكن، يوماً بعد يوم، ما أراه حواليّ يُحمّلني واجبات جديدة، مسؤوليات جديدة تجاه حِسِّي الأخلاقي [-] (2) التي في كل خطوة تكتب الأهاجي، تنبثق دائماً منّي غاضبةً، مع كل خطوة يخونني التعبير. مع كل خطوة تضعف الإرادة. مع كل خطوة أشعر بالزمن يتقدم عليّ. مع كل خطوة أكتشفني بيدين خامدتين ونظرة حزينة حاملاً معي إلى الأرض الباردة روحاً لم تعرف الغناء، وقَلْباً قد تعفّن، قَلْباً تجمَّد ومات نهائياً وبلا جدوى.

حتى البكاء لا أعرفه، كيف لي أن أبكي، أن أرغب في القدرة على الرغبة في العمل، العمل بكيفية محمومة لأجل عظمة هذا الوطن الذي لا تعرفونه. كم هو عظيم إحساسي حينما أفكِّر فيه. لا أفعل شيئاً لا شيء، لا أجرؤ حتى على القول: أحب الوطن، أحب الإنسانية. ذلك سيبدو لي ضرباً من «كلبية(3) عليا». أشعر بخجل حتّى من قَوْله لنفسي ذاتها. هنا فقط أَتْرُك برهاناً عَلَى الورق وبخجل أيضاً حتى يبقى مكتوباً في جهة ما. أجل، يبقى مكتوباً هنا أنني أحبُّ الوطن العميق [-]، بألم.

لَقَدْ قلته بهذا الشكل، باقتضاب حتى يبقى مقولاً لا أكثر.

كفَى كلاماً. الأشْياء التي تُحَبُّ، والمشاعر التي تُداعبها تُحْفَظُ في خزانة القَلْب بمفتاح ما نُسمِّيه خَجَلاً.

البلاغة تنتهكها. الفنُّ، إذْ يُعبِّر عنها يَجعَلُها صغيرةً حقيرة. حتى النظرة لا ينبغي أن تكشفها.

تعرفون، بلا شك، أن الحب الأكبر ليس ذلك الذي تُعبِّر عنه الكلمات الحلوة بنقاء ولا ذلك الذي تعربُ عنه النظرة، ولا ذلك الذي تقوله يد محتكَّة بنعومة بيد أخرى. بل هو ذاك الذي عندما يلتقي كائنان من دون أن يتبادلا النظر ولا اللمس، يَلُفُّهما كما لو في غيمة، ذلك الحب لا يمكن التعبير عنه ولا إظهاره. لا يمكن الكلام عنه.

كان للبحَّارة القُدامَى عبارةٌ مجيدة تقول: الإبحار ضروري العيش ليس ضرورياً. إنَّ جَوْهَر هذه الجملة صالح بالنسبة إليَّ، بتحويل محدَّد لها كي تتناسب مع أنا إياه:

العيش ليس ضرورياً. الضروري هو الإبداع.

لا أعتدُّ بالتمتُّع بحياتي، ولا أفكر في ذلك. أريد فحسب أنْ أجعل منها تجربةً كبيرةً رغم أنني لأجل ذلك عليَّ أن اقدِّم جسدي و[-] حطباً لتلك النار.

أريدُ فحسب إحاطتها بالإنسانية كلِّها، وإن كان عليَّ لأجل ذلك أن أفقدها باعتبارها حياتي.

كل يوم أزداد اقتناعاً بهذا، كلَّ يوم ينمو فيَّ الكُنْهُ النفساني لِدَمي، الغاية الَّلاشخصية لتعظيم الوطن والمساهمة في تطور الإنسانية.

هذا هو الشكلُ الذي يتّخذه التصوُّف [-] لِسُلَالتنا. إِلَاهي أنت يا مَن هو السماء والأرض، الحياة والموت. أنت الشمس والأرض. والريح أنت. أجسامنا وأرواحنا وحُبُّنا أيضاً أنت. أين تَسكن، أين يوجد الكُلُّ أين معبدك. هَبْني حياةً لأخدمك وروحاً لأحبك. هبني بَصَراً لأراك دائماً في السَّماء وفي الأرض، سمعاً لأصغي إليك في الريح وفي البحر، يَدين لأشتغل باسْمك.

اِجْعلني صافياً كالماء وعالياً كالسماء، أَبْعِد الوحل عن طرق تفكيري، والأوراق الميتة عن بحيرات غاياتي. أجِزْ لي أن أحِبَّ الغَيْرَ كإخوةٍ لي وسأخدمك كما أخدم أباً. سأكون جديراً بك في دخيلتي.

ليكن اسْمُك مباركاً سماءً وأرْضاً، جِسماً روحاً، موتاً وحياةً، لِيَدمْ حَمدي ومديحي إياك فماً ويدَيْن.

لِتَكُن حياتي جديرةً بمثولك، ليكن جسدي جديراً بالأرض، لِتَكُن روحي قادرة على الظهور أمامك مثل ابْن يَعُود إلى البيت.

اجعلني كبيراً كالشمس كيما أَعْبُدك بداخلي، اجعلني جلياً كالنهار كي أراك وأعبدك بداخلي.

إلاهي، اِحْمني وقِني. اجْعَلني أشعر بي مِنْك ولك.

إلاهي، حرِّرني مِنِّي، دَهِّنِّي ب [-] الإلهية، وليكن بستَانُ تُفَّاحي لذيذَ الثمار لأجلك. ولتمنح كرومي خمراً. أنت الذي يتحرَّك، عندما أتحرك وعندما أتكلم يكون المتكلّم أنت، وعندما أخطو فأنت من يتقدم. فإذا توقّفْتُ خَرجْتَ من ذاتي.

غُرفةٌ بينَ الصّمت والشمْـس

إلى ابن رشد

(1)

وضعْتُ يديّ ثانيةً

وضعتُ عليكِ أهْدابي

ومنْ صمتي

أعودُ إليكِ متّشحاً بطائفةٍ من الأصحابِ

وحّدَ

بينهُمْ بحثٌ عن الميلادِ

أفتحُ بابكِ العُلويّ

بي عطشٌ

لأقرأَ رعْشةَ الأنفاس عندَ مجازةِ الصّمتِ

(2)

هنا عثرتْ رؤايَ على وَدائع لمْحةٍ

كانتْ أماميَ نجمتانِ

قريبتانِ

منَ الصباحِ

مئذنةٌ تؤبّدُ ريحَها

ضوءٌ

يوسّعٌ لي زوايا شُرفةٍ

أصداءُ خُطوتكَ التي هجرتْ بلادُكَ غيبَها

(3)

يعودُ الجبسُ والزلّيجْ

بهندسة الكلام إلى فَراغٍ خالصٍ

فجرٌ لهذا النقشِ

يغمُرني بفيْضِ الماءِ في الصهريجْ

ويبذُرُ نايُه لحناً

وديعاً

لا كلامَ سوَى الذي ينْأى

(4)

أخي في الموتِ

أنتَ هُنا

جبينُكَ شردتْهُ فراشةُ الفلواتِ

ليلتنَا

سنتبعُ قوسَ شمْسِ بني مرينِ

عاشقـيْن لآيةٍ نزلتْ عليْكَ بأرضِ أندلـسٍ

فحيّ على ابن رُشْـدْ

يردّدُ ما تناثر من غُبار النفْس في الأرجاءْ

لنا صحنٌ وماءْ

ومرثيةٌ نعلقها على جُدران غُرفتنا

رداءً يسكر الغرباءْ

(5)

يكادُ الضوْءُ يلمسُ جبْهتي

أفتشُ عن دَواة الصمغِ في رُكن قصيّْ

وعندَ مداخل الكلمات أسمعُ رجْفتي

تأتي وتذهبُ

ناريَ الأولى

أهلّةُ غبطة وردَتْ عليّ من الخفيّ

أُسْكنْ إلى صدْري

خطوطاً يانعاتٍ

دائراتٍ

رحمةٌ الأشْكالِ

تشرعُ في الطوافِ

على

مدَى

الفجْـرِ