في ما خص الحكم الصالح/ علي العبد الله

لايزال معظم الإسلاميين يتمسكون بنمط الحكم السلطاني الذي عرفته التجربة السياسية الإسلامية بالحديث عن الخلافة وإعادة بعثها، وينفرون من نمط الحكم الحديث القائم على المؤسسات والتداول على السلطة والاحتكام للرأي العام عبر صناديق الاقتراع، ويرون أن المأسسة والتداول على السلطة عبر صناديق الاقتراع ليست من ضرورات الحكم الصالح، ويعتبرون انه لقرون كان الصلاح كبيراً في الدولة الإسلامية ونجح، رغم عدم وجود انتخابات وتداول على السلطة، في حفظ كرامة الإنسان.

يثير هذا الموقف عدداً من الأسئلة: هل يمكن اعتماد أساليب الحكم التي سادت في الدولة الإسلامية قبل قرون في أيامنا هذه، وهل حقاً كان الصلاح في الدولة الإسلامية كبيراً وحفظ كرامة الإنسان، وهل يمكن تحقيق الصلاح في العصر الحديث من دون مؤسسات وقواعد عمل محددة وقوانين ملزمة ؟.

يستطيع الاسلاميون تبني الموقف الفكري والسياسي الذي يرون، ويستطيعون التغني بمزايا الدولة الإسلامية كما يشاءون، لكنهم لا يستطيعون تلبيس الوقائع غير ثوبها الحقيقي، فالصورة التي تعُطى للدولة الإسلامية والتي يقال إنها انطوت على الكثير من الصلاح وإنها حافظت على كرامة الإنسان المسلم، مع الأسف، ليست حقيقية، وإلا ما كان اعتبر عمر بن عبد العزيز خليفة خامساً ووضع في مصاف الخلفاء الراشدين الكبار، فهو ظاهرة متميزة ونادرة في آن في سياق الدولة الأموية وما اعتراها من سلبيات كبيرة وخطيرة، ألم يبتدع معاوية والأمويون من بعده سياسة الذهب والسيف في التعامل مع المسلمين، واغتيال المعارضين غدرا بواسطة هدايا عبارة عن عسل مسموم وقد شاع قول معاوية:”لله جنود من عسل” (؟!)(نذّكر هنا بسيرة بطلي الدولة الأموية الحجاج بن يوسف الثقفي، وخالد بن عبدالله القسري وما فعلاه بالمسلمين حتى يستتب الامر لنظام الحكم الوراثي. وقد روي ان الاخير عانى بعد عزله من الولاية من تأنيب ضمير لما فعله بالمسلمين في البصرة حتى فارقه النوم وسأل عن علاج يحرره مما هو فيه فنصحه بعضهم بالذهاب الى الحج والدعاء في الكعبة المشرفة عله يستجاب لدعائه ويرتاح فذهب الى الحج واخذ بالطواف حول الكعبة المشرفة والتمسح بأستارها والدعاء لله بالقول:” اللهم اغفر لي”.. لكنه يتذكر ما اقترفه بحق الناس ويجيب على نفسه بنفسه و”ما اضنك تفعل”). أما دولة بني العباس فكان لها فضل استخدام الدين في تبرير قرارات الخلفاء، حيث ابتدع خلفاؤها فكرة العودة إلى فقهاء لأخذ رأيهم في القرارات، واعتمدوا على فقهاء السلاطين للإفتاء بصحة قراراتهم وإجراءاتهم وتغطيتها دينيا. هل نسي الاسلاميون ما فعله أبو العباس الذي حاز وصف السفاح بجدارة؟. نستطيع أن نستحضر هنا بعض ما جاء في كتاب “البداية والنهاية” لأبن كثير لنرى إن كانت الدولة الإسلامية حقاً، بعد العصر النبوي والخلافة الراشدة، وهي فترة جد قصيرة بالقياس بعمر الدولة الإسلامية المديد، قد انطوت على الكثير من الصلاح كما يقولون ولا أعتقد أن النتيجة ستكون لصالح وجهة نظرهم. حتى من عُد من خلفاء بني العباس عقلانياً ومتنوراً مثل المأمون لم يستطع تجاوز طبيعة الدولة السلطانية بل وأدخل عليها سمة جديدة: تبني وجهة نظر/عقيدة وتحويلها إلى دين للدولة والعمل على حمل الناس على الإيمان بها(مذهب الاعتزال وخاصة قضية خلق القرآن الشهيرة بحيث يمكن اعتبار المأمون أباً شرعياً للنزعة الشمولية في البلاد الإسلامية).

لقد كانت الدولة في العصور الإسلامية المتعاقبة بنت زمانها، دولة إمبراطورية، والخليفة حاكما مطلقا يفعل ما يشاء ولا يقيده إلا ورعه وصفاته الشخصية، وهي مسألة ذاتية ومتغيرة ولا يمكن التعويل عليها في إدارة دولة معاصرة، وحل مشكلات الناس في الوقت الراهن بعد ما عرفته الحياة الحديثة من تركيب وتعقيد من جهة، ومن نمو سكاني هائل، والذي اضفى على القضايا تعقيدات ومصاعب جمة، من جهة أخرى، كل هذا في ضوء ما شهده المجتمع الإنساني من تطور في نظرته إلى الحقوق والواجبات وسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة وحقوق الفرد والجماعة وما بينهما من تعارض وتكامل. حتى الشورى كفرض ديني وقيمة إنسانية عظيمة لم تنجح في تقييد الخلفاء فابتدع لهم فقهاء السلاطين مقولة “الشورى معلمة وليست ملزمة”.

نحن الآن في عصر الدولة الحديثة بما عرفته من تحول وتطور في بناها ومهامها، فبعد الجنوح للتصرف الفردي غير المنضبط لجأت الإنسانية إلى السلطة والقوانين للجم المتهورين والرعناء. وظهر شطط الحكام في استخدام سلطاتهم، فنشأت الحاجة إلى تقييدهم فكان الدستور. وحتى تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين نشأت المؤسسات (البرلمانات والقضاء) والأطر الوسيطة: الأحزاب والجمعيات والمنظمات السياسية والاجتماعية. ثم جاءت فكرة التداول على السلطة واعتماد صناديق الاقتراع لتنظيم عملية التداول وتحكيم المجتمع في اختيار حكامه، وهي أفكار دخلت حيز التطبيق وحازت رضا المواطنين في الدول الديمقراطية. وبغض النظر عما يقال عن جوانب القصور وأشكال المناورات والحيل التي تشهدها العملية السياسية في النظم الديمقراطية فقد بقي النظام الديمقراطي الأفضل والأصلح لإدارة المجتمعات الحديثة.

لقد غدت المأسسة والقوانين والقواعد الناظمة سمة ثابتة من سمات الدولة الحديثة، التي بلغتها الإنسانية بعد أن مرت في مراحل من الحكم الفردي المطلق، وغدت الديمقراطية، بما تعنيه من احتكام إلى رأي المجتمع والتداول على السلطة عبر طرح برامج تقنع المجتمع بأهلية الحزب الفائز لإدارة البلاد لمدة محددة دستورياً، حلا لحفظ حقوق المجتمعات بعد أن مرت بعهود القهر والاستبداد في ظل النظم السلطانية والسلطوية والشمولية. وكانت أوروبا مختبر الحداثة وتطوير الدولة ومبدعة قواعد اللعبة الديمقراطية الحديثة بعد ما لاقته على أيدي الملوك من عنت وقهر، لقد كان الغرب، حسب صن يات صن، أبو الصين الحديثة، الذي توسع فيه الاستبداد بسرعة منذ أفول نجم روما وحتى قرنين أو ثلاثة خلت، يعيش تحت وطأة الاستبداد، وهذا جعل الشعب “يعاني بصورة لا تطاق” ما أدى إلى “ولادة الأفكار الثورية الخالدة”.

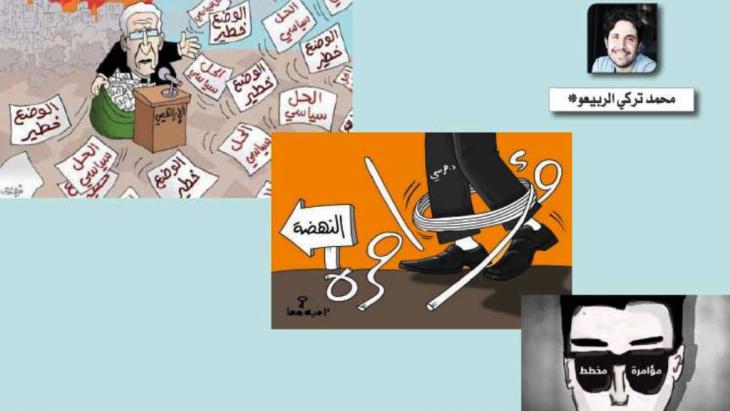

إن الخطورة في ما يذهب إليه هؤلاء الاسلاميين أنه يثير الشكوك في نواياهم، ويعيد النقاش معهم حول الديمقراطية والتداول على السلطة إلى المربع الأول في ضوء موقفهم حول إمكانية إعادة إنتاج النظم السلطانية وبعث نظام الخلافة. وهذا يستدعي جهدا ثقافيا كبيرا وحوارا مجتمعيا واسعا وعميقا لوضع الامور في نصابها الصحيح وترجيح كفة النظرة الموضوعية المتسقة مع مقاصد الشريعة الاسلامية( دين من اجل البشر وفي خدمتهم) وروح العصر. فكما اقام المسلمون الاوائل دولة في المدينة، وهي ليست مطلبا دينيا، تلبية للضرورة الاجتماعية من اجل النجاح في دنياهم، نقيم نحن ابناء القرن الحادي والعشرين دولة حديثة لمواجهة واقعنا الراهن لنحقق للناس مطالبهم المحقة في حياة حرة وكريمة.

المدن