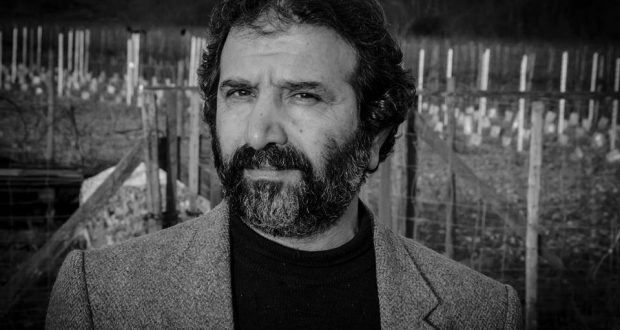

كاوبوي سوري/ أحمد عمر

وقف الباص على الحاجز، فصعد فتيان، قلّب الفتى الأول المسلح، السعيد بزينة سلاحه، بطاقتي الشخصية، ثم أسرها، وتابع فحص بطاقات المسافرين. وعند عودته من مؤخرة الباص، قال لي: انزل، فتبعته، وأنا أحاول تخمين الأمر الذي رابه في البطاقة. الفتى في تخوم العشرين من العمر، من كتيبة أبي دجانة، أومأ إليّ، فلحقت به، قال لي: هات حقيبتك، فتشاءمت، واسودّت الدنيا في عيني، نزلت بالحقيبة، فشممت رائحة الفرات العذبة، فتفاءلت، ليس في الأمر مزاح. وصلنا إلى مكتب الكتيبة على بعد رمية حجر، أومأ للباص بالانطلاق، فخسف قلبي بالأرض، كنت مطمئناً إلى أن أحداً لن يشك بي، فقد تجاوزت عمر العسكرية والاحتياط، وخط رأسي الشيب، وفي بياضه وقاية. قلت له: خير؟ وأنا أتحرق فضولا لمعرفة تهمتي، قال: وهو يشير إلى عنواني على ظهر البطاقة، فقرأت، العنوان: شارع الثامن من آذار.

فضحكت وقلت: أهذه هي التهمة؟ هذه هي أسماء الشوارع في سوريا الأسد يا أخا الإسلام، ومددت يدي لأسترد هويتي، لكنه أمرني أن أقف في الزاوية، التي كان يقف فيها شاب آخر، مثل مومياء. الغرفة مسبقة الصنع، مصادرة من جيش النظام، وكان على الحاجز غرفة أخرى مغلقة، ويتسرب منها لغط.

تلفتُّ حولي، كانت صور الأسد قد حطمت على الأرض، ومزقت صور ابنه بشار الأسد تحت الأقدام، ووُضعتْ على الجدران شعارات إسلامية، وأحاديث نبوية على عجل، ولفت نظري دعاء وراء الأمير، لم أرَ مثله بين الأدعية، كان يقول: اللهم اجعل في قلبي نوراً، وفي عقلي نوراً، واجعلني مباركاً أينما كنت. والغريب في الدعاء أمران؛ الأول أن تاءً مربوطة، محشورة بين قوسين في وسط الجملة، بعد كلمة مباركاً، لتأنيث الدعاء! والتوقيع: كتيبة أبو دجانة.

قرأت الدعاء مرتين وثلاثاً، ونظرت إلى الرجل المومياء الموقوف مثلي، سألني عن سبب اعتقالي بغمزة من عينه؟

فاستعدتُ ليلة أمس. نويت فيها النزوح. استخرت ربي، فلم أجد هدى، وبقي قلبي مقبوضاً معتلاً، في الصباح استيقظت باكراً من نوم كله كوابيس، ووجدت رسالة تحذيرية قصيرة على الهاتف من زميلي عبد القادر يحذرني فيها من العودة للعمل، ويقول: سألوني الناس عنك يا حبيبي. هذا يعني أن المخابرات سألت عني، وأخذها الهوى، فلبست ثيابي على عجل، وغادرت البيت من غير وداع أحد من أفراد أسرتي.

قلت للمومياء: فيروز.

ابتسم وهزّ رأسه يستفهم، فقلت له مرة أخرى:

فيروز.. المطربة فيروز، سألتْ عني، فأخذني الهوى. فابتسم.

دخل شاب طويل اللحية، يقطر منها ماء الوضوء، فرش سجادته وصلى وحده، من غير أن يدعو صحبه، أو يدعونا للصلاة. ستولد داعش بعد شهور، فهي لا تزال في رحم النظام، وتجبر الناس على الصلاة، مسلمين، وأهل كتاب، وكفرة، ثم تقتلهم بعد الصلاة. هممت بأن أتنطع، وأخبر الأمير عن الدعاء الملفّق، وأزكي نفسي بملاحظتي، وغيرتي على القرآن الكريم، وأحضّه على إطلاق سراحي، وأذكّره بملاحظتي الثانية على الدعاء، وأقول له بأن الأدعية كثيرة، فهناك الأدعية القرآنية، ثم الأدعية النبوية، ثم أدعية الصحابة، والتابعين، ثم الصالحين. الدعاء ملفّق من ثلاث جمل مسروقة ومنزوعة من سياقها، والجملة الثالثة قرآنية ومحرّفة، فالدعاء آية قرآنية، وأصله: “وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ”، وقد زيد في الفعل الألف، وأضيفت التاء المربوطة على طريقة عصابات الجندر العربية، التي تباهي باحترام للأنثى على الطريقة الغربية، بدسّ تاء تأنيثها أثر كل فعل ذكري، وليس في الكتيبة، ولا في المكان، أنثى واحدة للتودد إليها بذكر تاء المربوطة. وقلت في نفسي: لعل الأمير أبو دجانة بلجيكي، وقد حمل معه بعضاً من الثقافة الغربية، فكانت التاء المربوطة بالقيود الحديدية.

سألت المومياء عن زمن توقيفه همساً؟

فرفع إصبعين، فعلمت أنه موقوف من ساعتين، وربما يومين.

تعبت من الوقوف، فجلست القرفصاء، كان أفراد الكتيبة يدخلون ويضعون أوراقاً على منضدة الأمير، العناصر عددهم ثمانية.

فجأة سمعنا رشقات إطلاق نار، نهض الأمير وخرج، وحدث تبادل لإطلاق نار كثيف، سمعنا الرصاص يصطدم بجدران الغرفة، ثم ساد صمت، بعد وقت وجدنا جنوداً جدداً يرفعون رايات سوداء، يقتحمون الكتيبة، فعلمنا من راياتهم أنهم جبهة النصرة، دخلوا علينا مسلّمين، كانت كتيبة أبو دجانة قد ولت الأدبار، فتحوا باب الغرفة المقفلة بطلقة، وخرج منها عدد كبير من الموقوفين، كلهم شباب في سنّ الجندية، فأخذوهم بالأحضان، وأعادوا لنا هواتفنا وأماناتنا، التي كانت مودعة في أكياس.

اعتذروا لنا، وطلبوا منا الوقوف على شكل قوس، وراح أحدهم ينادي علينا بالأسماء، ويوزع بطاقاتنا وهواتفنا المحجوزة، من غير أي سؤال أو تعليق.

شممت مرة ثانية رائحة الفرات العذب، فتنفست الصعداء.

جاء الفرج بسرعة، لكن ماذا أفعل بالحرية، وقد فقدت رحلتي، في ذلك العراء، أشار إليّ الرجل المومياء، فتبعته.

اتجهنا إلى تراكتور يجر مقطورة، كان المحررون يفاوضون السائق، ثم ركبوا جميعاً، قال لي إنه سيوصلني إلى هدفي، وصلنا بعد نصف ساعة إلى استراحة صيفية، كان فيها شاب يشوي اللحم تحت سعف نخيل، يساعده صبي.

نزل الركاب، توجه المومياء إلى صاحب الاستراحة، وطلب منه أن يشوي كيلو كباب، وأشار إلي بالجلوس، ومضى يتحدث بالهاتف بعد أن دسَّ فيه شريحة، أخرجها من حزامه، حدثت نفسي بأني أعرف هذا الرجل، لقد رأيته، أو رأيت مثله في مكان ما، ثم قرَّ رأيي أني رأيته في فيلم كاوبوي أمريكي، فإما هو فيلم “من أجل حفنة دولارات “، أو فيلم “حدث ذات مرة في الغرب”، وكلاهما من إخراج سيرجيو ليون، الذي ابتدع شخصية الكاوبوي الغامض، الصارم، وقد كان سابقاً شخصية سهلة ومسطحة.

نظرت إلى هاتفي، فلم أجد في الشبكة حياة، فقدرت أنه يتكلم من شبكة دولية. عاد، وانتظرنا دورنا في الشواء، هو صاحب الدعوة، بدأت الأكل بهدوء على غير عادتي، وكنت جائعاً، بل أتضور جوعاً، وكنت قد خرجت على الريق، مددت ساقيّ على كرسي، تحت الطاولة، حتى تجري فيهما الدماء الأسيرة، فصرت كاوبوي حقيقي، ففي كل أفلام الكاوبوي يمدّ البطل المجرم قدمه فوق الطاولة، حتى أوباما له صورة، وهو يرفع قدمه فوق النضد الرئاسي في البيت الأبيض. عرفته بنفسي بجملتين، لكنه ظل ساكتاً، فسميته هارموني، وتعالت في خيالي موسيقا فيلم “حدث ذات مرة في الغرب”.

رفع رأسه وقال: يلزمنا أمران، جواز وتأشيرة.

جواز وتأشيرة؟ وهل سنعبر الحدود؟ معه حق، فكل حاجز حدود دولة، سوريا تحولت إلى عشرات الدول الصغيرة، انتهينا من الطعام، فأحضر لنا الصبي كوبين من الشاي العراقي، من غير طلب، حتى الصبي كاوبوي، كان الظلام قد حل، جلسنا نشرب الشاي، ظهرت فجأة سيارة بي إم دبليو، وتوقفت أمام الاستراحة، فقال: جاء الجواز، وأومأ لي، فنهضت.

وقفنا أمام السيارة، سلّم عليه سائقها، وتحدثا قليلاً، ومضى السائق في سيارة أجرة، قال لي: تفضل، فتفضلت، مدّ يده إلى الوراء، وقال هذه هي التأشيرة.

كان سلاحاً رشاشاً.

تركه، ثم مدّ يده إلى جيب السيارة، وأخرج حقيبة، فتحها، فإذا هي عدّة طبية غريبة، لم أر مثلها قط، استخرج لاصقاً طبيا، وطلب مني أن ألصقه بجرح في ظهره، قدّرتُ أنه أثر رصاصة، ففعلت.

انطلق بسرعة بعد أن علق هاتفه على علاقة هاتف بزجاج السيارة، لم أكن قد رأيت مثلها من قبل، وبدا يتتبع الدرب من خلال خرائط غوغل، تظهر له فيكبرها، أو يصغرها بإصبعيه، عبرنا قرى كثيرة وحواجز، كلها كتائب إسلامية، كتيبة الشيخ عبد الرحمن، كتيبة خبيب، كتيبة أبي أيوب الأنصاري، كتيبة المستورد القرشي، يصل، فيسلم عليهم، ثم نغادر، ما إن يروا الجواز، والجواز هو السيارة، أو نمرتها، حتى يتركونا، وأنا أحاول أن أتبع كلمة السر، أو إشارة السر، التي يبرزها لهم، فما عرفتها. بعد ساعتين من السير على الطريق الترابية، وصلنا إلى طريق دولي، وجدنا أنفسنا أمام حاجز كبير ومتعرج على شكل خط منكسر زكزاك.

قال إنه حاجز جديد.

أمرني بأن أربط الحزام، ثم دفع إلي بمسدس غريب الشكل، يشبه البندقية القصيرة، ووضعه أمامي على نضد السيارة، ووضع السلاح الرشاش في حضنه. روحي صارت في الحلقوم، وأنا أتصنع الهدوء، وألعب دوري في فيلم “حدث ذات مرة في سورية”، ناولني نظارة سوداء، وضعتها، فصرنا ثنائياً.

دعس بنزين السيارة إلى أن وصلنا إلى قائد الحاجز، فتوقف.

قال لنا الضابط بهدوء واحترام: الهويات؟

طلب منه هارموني بهدوء رفع الحاجز، وباللهجة العلوية.

ارتبك الضابط، وأعاد طلب الهويات، لكن بنبرة منكسرة:

قال هارموني: ممنوع..

تساءل الضابط عن السبب؟

قال: أوامر المعلم.

تردد الضابط، ثم أمر العناصر بفتح الحاجز، فالرشاش مسدد إليه.

ساق السيارة بأقصى سرعة، ابتعدنا، فانطلقت رشقات من الرصاص في أثرنا، لم يصبنا أي منها. أظن أنها كانت رفعاً للإهانة التي لحقت بهم، كنت قد عرقت من الانفعال، وتكومت في الكرسي تحت ثقل النظارة السوداء، ووجدت المسدس في يدي من غير أن أقصد.

أخرج علبتين من الكولا، وناولني واحدة، كان ريقي قد جفَّ، الكباب كان مالحاً، والخوف يزيد العطش. بعدها ضيفني سيجارا كوبيا، غليظا.

على جانبيّ الطريق، كانت ألسنة الدخان تتعالى من آبار النفط، كان الأهالي يكررونها بطريقة بدائية للحصول على البنزين، مررنا بقافلة من الشاحنات حُرقت بالقصف، وبينها سيارات صغيرة لمسافرين، وباصات، كنت في فيلم “حدث ذات مرة في الغرب”، فوجدت نفسي في فلم “القيامة الآن”.

غفوتُ من شدة التعب، بعد أن صار الطريق ممهداً، الكاوبوي لا يهمه الموت، ينام وسط إطلاق النار، استيقظت بعد فترة قصيرة، فوجدت نفسي في بلدة، قد تكون تل أبيض، وقفنا أمام حشد من الآليات، دراجات نارية، وسيارة وحيدة قديمة، قال لي: وصلت.

نزلت وقلت له: ما عرفتني بحالك!

ذكر لي كنيته، لكن الكنية لم تلصق بحائط ذاكرتي، فظل اسمه هارموني

ثم قال بعد صمت قصير: قاتل مأجور.

وقفت مدهوشاً أحاول استيعاب هذه الصراحة.

أخرج رزمة من فئة المائة دولار، ومدّها إليّ، وقال لي أن هذا حقي، فقد آنسته في الطريق وعالجته.

فقلت له مثل بطل فيلم “من أجل حفنة أكثر من الدولارات”: المرة القادمة.

رجا لي السلامة، وأخبرني أن أمامه عملية اغتيال في البوكمال. وزاد في الخبر: بعدها إلى الدانمارك، مهمتي تكون انتهت.

رفع إصبعين، وكأنه يستكثر على أصابعه كلها بالوادع، وغادر، فودعته بالمثل، بإصبعين. كانت سيارته غارقة في الغبار.

حملت حقيبتي الصغيرة، فاتجه سائقو الدراجات النارية إلي، فقصدت السيارة، قال لي السائق: الأجرة ألف ليرة.

رميت حقيبتي على المقعد الأمامي، وفتحت بابه، وهذا الفعل لا يفعله سوى القتلة أو المنتحرين أو الكاوبوي، السائق السوري غالبا ما يشعر بالإهانة من جلوس الراكب في المقعد الخلفي، وكأنه سيغدر به من الخلف.

مددت ساقي عرضاً، سألت عن نار ووضعت السيجارة الكوبية في فمي من غير نار، وتعالت في الخلفية موسيقا من أجل حفنة من الدولارات.

المدن