كتّاب وشعراء.. وغازات سامة/ يوسف بزي

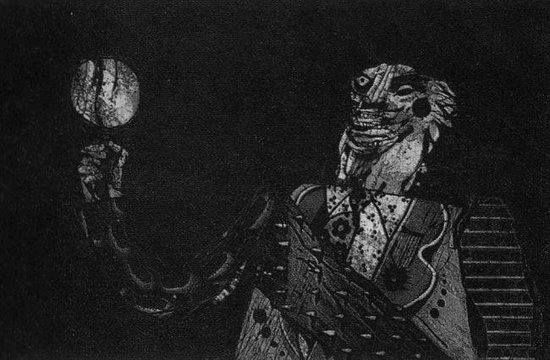

ثمة شعراء مجرمون، عدا عن أولئك الشعراء اللصوص مثلاً. أقصد أن هناك شعراء يخططون للجريمة، يحرّضون عليها، يجمّلونها، ويحضّون على ارتكابها. ولا مانع من مدحها عند وقوعها، وتبجيل فاعلها. فهم بذلك يروون عطش نرجسيتهم. أما براءتهم فينالونها من بكائهم اللغوي على الضحية، من عويلهم اللفظي، التأبيني، فوق نعش الضحية. الشاعر الواحد منهم هو “هدهد” الجلاّد و”غراب” الضحية.

نعرف جيلاً كاملاً من الشعراء، كرّس نفسه وهو يناجي الحرب أن تأتي، أن تداهم بيروت “العاهرة” و”الفاسدة”، أن تحرقها النيران الثورية. نظم القصائد في مديح السلاح وفي تعظيم “الشهادة” و”البطولة”، ورسم طقوس إهراق الدم وتقديم القرابين. بل انخرط في الآلة الدعائية للحرب، روّج للموت والقتل والعداوة كأفق وحيد للمستقبل، وكباب ضروري للخلاص والتطهّر والانبعاث.

كان ذلك مجدهم، وسلّم ارتقائهم، ومنبع شهرتهم وتبوّئهم لـ” الصفوف الأمامية”. كتبوا بإخلاص رؤيوي من أجل أن تندلع الحرب، من أجل أن يسقط الشهداء و”ترتوي الأرض بالدم”، من أجل أن تنطلق “عجلة التاريخ”.. لكن هم أنفسهم، وما أن أتبعهم الغاوون وأشعلوا الحرب، حتى بدأوا بالبكاء والعويل والرثاء. ندبوا كالثكالى ما حلّ بالبلاد، دوّنوا الخراب والحزن، استدرّوا دموعاً تملأ بحراً. تنكّروا للجريمة واستفظعوا الموت. إلاّ أنهم ولا مرة سمّوا المجرم، ولا مرة دلّوا عليه، ذلك لأنه يسكنهم، ولأنه وجههم الآخر الواضح في المرآة، لأنه شقيقهم وابنهم وشريكهم.

فعلوا ذلك في بيروت. ولم يعلنوا الندامة، لم يعترفوا، ولم يكفّروا عن ذنوبهم. والأسوأ أنهم بعد الحرب، راحوا يهجون المدينة وعمرانها، يهجون كثرة جوامعها وكنائسها وكثرة طوائفها وجماعاتها، يهجون اختلافها عن رؤاهم، عما يظنونه “حداثة”. وصموها بالخائنة والجاحدة لأنها لم تمت، ولأنها على الضد من نبوءاتهم عادت وافرة بالحياة.

شعراء وكتّاب هللوا لـ”قادسية” صدام حسين وحربه على إيران و”دفاعه عن البوابة الشرقية”. أبحروا في “التاريخ والجغرافيا” من صدر الإسلام إلى العصرين الأموي والعباسي، ومن نظريات “الشعوبية” إلى شعار “القائد الضرورة”. صنعوا ملحمة شعرية لمجزرة أودت بالملايين، فيما هم جالسون على مائدة الطاغية والسفّاح. ولا واحد منهم نطق بكلمة “سلام” أو رأى الشعب العراقي النازف. كانت الجريمة بالنسبة لهم “واجباً قومياً” مزيّناً بالمجد.

وعلى هذا المنوال، وفق تقاليدهم ذاتها، العنصرية والحاقدة، في ذم أهل الخليج و”البترودولار”، كانوا إلى جانب غزوة الديكتاتور إلى الكويت. لم تهتز ضمائرهم شعرة واحدة إزاء الحريق والموت والغدر والعدوان. زيّنوا كل هذا مرة أخرى بكلمات عن الاستراتيجيا والاستعمار وتحرير فلسطين والجغرافيا والتاريخ، وكلمات جوفاء أخرى عن “الوحدة” و”المؤامرة” و”الثروات المنهوبة”، وكانوا إلى جانب النهب والسرقة والحرق والاغتصاب والقتل والتعذيب والتدمير.

لم يروا كل تلك الجرائم، إلا عندما جاء “التدخل الخارجي”، فبدأوا بالصراخ والعويل على “الحضارة” و”الإنسانية” واسترسلوا بالبكاء على “بابل” و”آشور” متضرعين أن ينبعث نبوخذ نصّر وأمثاله لإنقاذ العراق، وهتفوا مجدداً ضد “الاستعمار الجديد” و”الإمبريالية” و”الكاوبوي الأميركي”. وفجأة صمتوا صمت القبور. صمتوا وأغمضوا أعينهم كالعميان، عندما انهزم “القائد الضرورة” ثم عندما انتقم من هزيمته بتدبير مذبحة بحق شعبه. ملأ الطاغية العراق بالمقابر الجماعية. مئات آلاف القتلى، وأربعة ملايين عراقي غادروا بلدهم.. وظل أولئك الشعراء والكتّاب ضيوف مهرجان مربد الباذخ، برعاية صدام حسين وأبنائه. كانوا يعرفون الحقيقة ويطمسونها بوحل كلماتهم، بحيلهم النظرية وبهلوانيات عباراتهم وخزعبلات ألفاظهم. كانوا أصحاباً أوفياء للقذافي ولصدام حسين، وهم أنفسهم أصحاب أوفياء لكل “بترودولار” (“تقدمي” أو “رجعي”)، وهم أنفسهم أصحاب أوفياء لمدن “الاستعمار” في لندن أو باريس أو نيويورك…

أولئك، منذ سنتين ونصف سنة، يمدحون “ثورة” غير موجودة إلا في خيالاتهم، ويذمون الثورة الأكثر صبراً وشرعية وافتداء وتضحية. يخاطبون “السيد الرئيس” ولا يرمقون شعباً بنظرة. سنتان ونصف من عذابات وآلام تفوق كل وصف، فيما هم يتأملون “مغيب الشمس” ويكتبون عن “عطر إمرأة عاشقة”. هؤلاء الذين يشمئزون من الغوغاء، من الذين يخرجون من المساجد إلى التظاهرات، ولا يخرجون من الجامعات التي شيّدوها في أوهامهم الخبيثة.

سنتان ونصف سنة والدم في الشوارع، ولا يتجرأون على تسمية القاتل ولا حتى على التعاطف مع الموتى. حتى أن أحدهم كتب “إنني أشكّ في كل ما قيل عن استخدام الكيماوي”، متحدثاً عن “سايكس بيكو” وعن حزنه على الجيش السوري!! أما ثورة ثلاثة أرباع السوريين فهي من تدبير “مرتزقة”. هكذا يكتب أحد المثقفين، والذي يمثل أعرض شريحة من الكتّاب والشعراء المكرّسين في العالم العربي.

بين التردد والتخاذل والصمت والحيرة، أو الانحياز للديكتاتور، علناً أو سراً، قبع هؤلاء المثقفون طوال عمر الثورة السورية، طوال أيام القتل العمومي والمجازر والتدمير المنهجي والعقاب الجماعي.. بل طوال أربعين سنة من القمع والإذلال والنهب والتسلّط والإجرام والفساد، مهادنين، ساكتين، منتفعين، مبررين، وسماسرة ووسطاء وموظفين وكهنة لهذا العفن القاتل.

ومرة أخرى، عندما لاح “التدخل الخارجي” ضد آلة القتل، ضد جيش لم يحارب إلا شعبه (ببسالة منقطعة النظير)، ضد نظام يتميّز هو وشقيقه البعثي العراقي، بأنهما الوحيدان في التاريخ اللذان استعملا أسلحة الدمار الشامل ضد شعبهما بالذات لا ضد أي عدو خارجي… بدأ أولئك المثقفون بالصراخ، بالتحدث عن الدمار الآتي، عن العراقة الحضارية و”الآثار” والأسواق القديمة وعن جبل قاسيون وعن قلعة حلب، ما من بشر وسكان وشعب وضحايا ومعتقلين.. ما من أطفال يختنقون بالغازات، ما من كرامة مهدورة لملايين الناس، ما من قَتَلة وسفاحين وطغاة أمعنوا بالدم السوري وأحرقوا بلداً بكامله من أجل سلطتهم وتسلطهم. فقط، الآن استفاقوا. فالديكتاتور مهدد. “السيد الرئيس” وبطانته في خطر. ذاك ما يجعلهم يولولون، لأنهم في الحقيقة يرون أن سوريا هي صنو رئيسهم وحاشيته. ما عداهم هم إرهابيون وغوغاء وأميّون وجهلة ومرتزقة يستحقون الموت. يستحقون أن يُبادوا بلا ضجة. أكثر ما يزعج أولئك المثقفين هي تلك الصور وشرائط الفيديو التي تخدش مشاعرهم الرهيفة.

فعلاً ليس الأسد وحده من ضرب بالكيماوي شعبه. فعلاً “لا يخرج غاز السارين من الحاويات والأنابيب والصواريخ وحدها. من العقول والقلوب والنفوس يخرج كذلك وعلى نحو أشد فتكاً”.

فعلاً، “جبهة النصرة” و”القاعدة” وأخواتها.. هم، في المحصلة، أبناء غير شرعيين لزنى مثقفين عرب من طراز الذين يبكون “التاريخ والجغرافيا”.

المستقبل