كلمات إلى سميرة الخليل/ أمجد ناصر

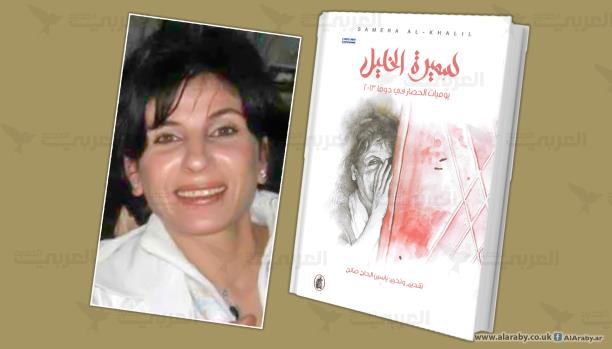

أستطيع تخيّل حصار غوطات الشام، حلب، حمص (من قبل)، وغيرها من المدن والبلدات السورية. ليس صعباً على من عاش حصاراً قاسياً، مصحوباً بقصف مدفعيٍّ وجويٍّ لا يتوقف، أن يتخيّل حياة أناسٍ آخرين تحت حصارٍ مماثل. لن أفاجأ بما أقرأه عن الحصار، ولا عن القصف تحت الحصار، ولا عن وحشية الحصار، باعتباره عقاباً جماعياً مفروضاً على أناسٍ لا جريرة لهم إلا لوجودهم حيث يوجد “العدو”. لقد أخذتُ حصتي من الحصار بما لا يدع مجالاً لاستزادة. لكن، لاحظوا معي بانتباه، أرجوكم: أنا أتحدَّث عن الحصار الإسرائيلي لبيروت صيف عام 1982، المصحوب بقصفٍ وحشيٍّ يصل النهار بالليل. أتحدّث عن إسرائيل. سأكرِّر: إسرائيل التي جاءت للتخلص من عدوّها القومي، من مهدّد أمنها ومستقبلها. فيما تتحدّث سميرة الخليل، في كتابها “يوميات الحصار في دوما 2013″، الصادر هذا العام عن “المؤسسة العربية للدراسات والنشر”، إعداد وتقديم الكاتب ياسين الحاج صالح، عن نظام بلدها!

لم أتقصَّد المقارنة. هي جاءت وحدها. هذه الكلمات عن سميرة الخليل، وليست عني. لكن تجربتي جاءت، أيضاً، من دون استدعاءٍ قسري. فالشيء بالشيء يُذكر، ولكن ليست كل القبور كقبر حرب. فعندما تعقد الحوادث والوقائع المقارنة، من تلقائها، بين حرب إسرائيل على منظمة التحرير الفلسطينية والحركة الوطنية اللبنانية من جهة، وحرب بشار حافظ الأسد، رئيس الجمهورية السورية “المنتخب”، على مدن بلاده الكبرى والصغرى، من جهة أخرى، فالأمر جلل. أيّ والله. ليتني أستطيع أن أبيِّن هذه المفارقة الفادحة بأكثر من هذه الكلمات الفقيرة. لكن، يمكن لمن يقرأ “بوستات” سميرة الخليل، ويومياتها التي كتبتها بين الناس المحاصرين في دوما، أن يقترب من هول الفعلة التي تستدعي المقارنة. لا تنتبه سميرة الخليل إلى شيء من هذا، لأنها لم تكن معنيةً بتسطير شهادةٍ عن “وجودها” بين من ظلوا وراء الطوق الوحشي لجيش بلادهم.

لا تفكِّر كلمات سميرة الخليل بغير ما ترى وتعيش. ففيها يحضرُ الناس في مشاغلهم المنصرفة، تماماً، لتدبُّر العيش في درجة الصفر، أو ما دونها، في أحيائهم التي كانت عامرةً، وربما في أبنيتهم ذاتها التي نخرتها القذائف والصواريخ. لكن ما تقدّمه لنا كلمات سميرة الخليل يرينا عالماً ما بعد قياميٍّ، يذكِّر بالأفلام الأميركية التي تتحدّث عن الحياة ما بعد عصفٍ نووي: عمائر محطَّمة يصعب معرفة عدد طوابقها، طرقاتٌ لا نقطة إسفلت واحدة تظهر فيها، اختفاء تام لأشكال الطاقة التي كان الناس يعتبرونها، قبل الحصار، مُسلَّماً بها وغير ممكن اختفاؤها بغمضة عين، لكن حياة كاملة اختفت بغمضة عين.. وهذه الكلمات البسيطة التي تكتبها سميرة الخليل، بين ومضة صاروخٍ وأخرى، ترينا هشاشة الحياة البشرية، وهشاشة الوطنيات، وهشاشة كل ما كان مفروغاً من أمره، وغير قابل للتساؤل. كلُّ شيء هنا هشٌّ. كلُّ شيء عرضةٌ للتبدّد النهائي. لا ضمانة لأي حياةٍ، ولا لأي مادة. استنفار الغرائز الوحشي يجرّد الذين يمتشقون السلاح من كل لبوسٍ لاحق. أستغرب كلمة “وطن” التي ردّدتها سميرة في أكثر من “بوست” ويوميةٍ من يومياتها. وجدتها نافرة. مزعجة. لها رائحة الكيماوي (الذي كانت قريبة من ضحاياه). عندما مرّت كلمة “وطن” (أو الوطن) في يوميات سميرة، شعرتُ بأن هناك من يسدِّد لكمةً إلى وجهي. أيُّ وطنٍ هذا يا سميرة؟ كيف أمكن لك، وأنت في أسوأ امتحان، أن تنطقي هذه الكلمة؟ يا لهذه اليوتوبيا التي لا يسندها، في واقعك، وراء حصار جيش بلادك، وتحت قصف طائرات بلادك، شيء. لكن هذا، على ما يبدو، قلب سميرة التي لا أعرفها إلا من خلال كلماتها هذه.

أعود إلى المقارنة: عرفتُ ماذا يعني الحصار، وكيف يكون الناس تحت الحصار (بصرف النظر عمن يرمي شبكة هذا الصيد الوحشي)، ولكني لم أعرف ماذا يعني أن تكون مختطفاً.

هذه هي مأساة سميرة الخليل، ورفاقها المختطفين على يد من يسمّون أنفسهم “جيش الإسلام” ويرفعون ألويةً ورؤى وممارساتٍ لا تختلف عن “داعش” و”القاعدة” و”بوكو حرام” في شيء. سميرة التي سجنت على يد نظام بشار الأسد، ثم قرّرت أن تكون بين المحاصرين في دوما، تساعدهم على تحسين شروط حياتهم، المطلوبة للنظام مرة أخرى، لهذا السبب الأخير بالذات، تجد نفسها في قبضة من يدّعي محاربة بشار الأسد. يا لها من مفارقة.

أخيراً.. آمل أن يخجل الذين يغيِّبون سميرة ورفاقها من فعلتهم هذه. لعل ذرَّةً من خجل وإنسانية، عندهم، تزفّ خبراً ساراً لمن ينتظر سميرة ورزان زيتونة ووائل حمادة وناظم حمادي

العربي الجديد