“لا يفهموننا”/ سلام الكواكبي

تحفل المنتديات العلمية في مجال العلوم الإنسانية بمشاركات عربية من أنواع مختلفة. فهناك من يمثلون جهات رسمية، وهناك من يمثلون جهات شبه رسمية، منتشرة في المشهد العربي، للسيطرة على من هم خارج الإطار الرسمي التقليدي، وهناك، أيضاً، من يمثلون جهات بحثية خاصة. وبحسب الملاحظة غير مطلقة الدلائل، يُعبّر المشاركون من الدولة نفسها عن موقف شبه موحد. فلا تكاد تلمس أي اختلاف في المواقف، خصوصاً إذا ارتبط الحديث بمواقف حكومية/ سلطوية، أو إذا تطرق التحليل إلى قضايا حساسيات، متوارثة جيلاً بعد جيل، لم تغير الشهادات الأكاديمية والخبرات البحثية من غلوائها في شيء.

وبما أن الثورات المضادة في أوجها، فالخشية التقليدية ممن يُمثل “السلطة” عادت، وأضحت تُقيّد مداخلات من هم مستقلون نظرياً. وأضحى من المكرر سماع انتقادات لما يجري في المنطقة العربية من تحركات مختلفة: احتجاجات شعبية، حراك سياسي، مسار ثوري … ويمكن، للوهلة الأولى، النظر في هذه المواقف، من زاوية أنها جزءٌ من مراجعة التجربة، ومحاولة تحليلها وفهمها واستخلاص عبرها، إلا أن “الهارموني” التي تسود تصريحات ومداخلات القادمين من تلك البلدان، خصوصا من نجحت فيها الثورة المضادة، تدفع المراقب إلى الشك في شرعية طرحها بهذا الإصرار وبهذا التنسيق.

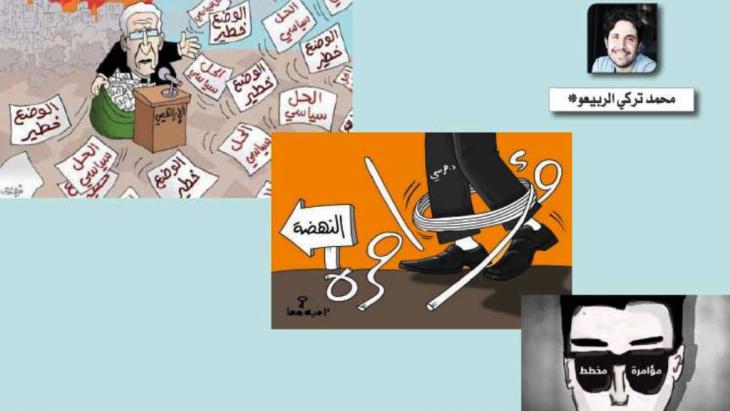

انتشرت عبارات من نوع: “ما يُسمى بالربيع العربي” أو “الذي يقولون عنه ثورة” أو “الفوضى” أو “الزوبعة”… وعلى الرغم من أن تبني هذه التعبيرات لم يعد محصوراً بأبناء المنطقة من الرسميين وأشباههم، إلا أنه من المنصف الاعتراف بأنهم أصحاب الفضل في إطلاقها، والسعي إلى أن يتبناها الآخرون.

بعيداً عن التقييم العلمي البحت لما تنتجه عقولٌ “مُدجّنة”، أو مستقطبة، فإن المداخلات في القاعات تكاد تكون متطابقة من أقصى المغرب إلى أقصى المشرق. في المقابل، من اللافت أن يختلف حديث القاعة، حيث اللقاء عن حديث الممرات أو الاستراحات أو المصاعد. فتنفك عقدة الألسن في خلفية المشهد، ويبدأ أصحاب النظرات المتخوفة من تبرير مداخلاتهم “الجوفاء”، بوجود ممثلين عن الحاكم القديم/ الجديد. ويكاد المرء أن يدعوهم إلى التمسك بمواقفهم العلنية، سعياً إلى التجانس الأخلاقي، ليس إلا.

“الموضة” حالياً تدور حول اتهام الآخر، وهو الغرب بالتأكيد، وليس روسيا فلاديمير بوتين، أو كوريا كيم جونغ أون، أو إيران علي خامنئي، بأنه وممثليه: “لا يفهمون العقلية العربية”. وبالتالي، “الغربيون لا يستطيعون تحديد مواقف واضحة مما يحصل في منطقتنا، ويدعمون حركات فوضى وخلخلة للنظام العام، ظنّاً منهم بأنها ثورات تسعى إلى الحرية”. ما ينجم عنه أيضاً، أن هذا الغرب، وهنا لا تمييز بين رسمي وبحثي، لما لهذا التمييز من غرابة في عقول “الباحثين” العرب، “يقوم بمساندة توجهات إرهابية، تسعى إلى إحلال هيمنة الإسلام السياسي محل هيمنة القوى العلمانية / التقدمية / التحديثية”.

وبما أن الشمولية تسود ليس فقط على السياسات، بل أيضا على العقليات، يكفي أن تُندّد منظمة حقوقية مقرّهاً غرباً، بسياسات التنكيل والقمع التي تنتهجها حكومات جديدة / قديمة تجاه جموع هامة من شعوبها، فسينال الاتهام الحكومات والمؤسسات الغربية بمجملها. يعود هذا، غالباً، إلى قصور العقل الذي يُطور هذا المزج غير الموفق، عن فهم طبيعة الفصل بين الاختصاصات، وهو الذي لم يرغب البتة، يوماً، في فهم إيجابية الفصل بين السلطات.

عبارة “لم يفهمونا” أضحت رداءً رثّاً، يضعه كل ناقص منطق، أو ضعيف تحليل، دريئة أمام الحاجة الفعلية إلى فهم الذات ومآلاتها. من خاض في العلوم الاجتماعية خصوصاً، وجدياً، فقد احتاج، أولاً وأساساً، إلى القراءة في المؤلفات العديدة التي خطّها باحثون “غربيون” عن علمٍ ودراية، ليس فقط بالجغرافية السياسية وبالتاريخ والآثار، ولكن، أيضا، في ما يخص أنماط الحركات الاجتماعية، وتطور العمل الحزبي والمدني، وتجليات النظريات الأم في أنماط التكوّن المجتمعي، وعلاقة الريف بالمدينة … إلخ.

إن لم تعجبنا سياساتهم، فهذا ليس مبرراً لنجهل، حتى الثمالة، أنهم قد أحاطوا بما يلزم، لكي يفهمونا. وكما لا يبرر “جهلنا” بهم أن نُغفل أنهم قد تمكنوا من اللغة، ومن المراجع، ومن الإمكانات التي تتيح التفرّغ لفهمنا.

سورياً على الأقل، ولبناء فهمٍ علميٍ مسنود، نحتاج، اليوم، للعودة إلى قراءة ميشيل سورا وإليزابيت بيكار وريمون هينينبوش وفولكر بيرتس، وغيرهم. كما أن العودة إلى كتب الرحالة “الغربيين” الذين غامروا، لأسباب عديدة، في خوض صحاريها وباديتها، منذ القرن السابع عشر على الأقل، يعطينا بانوراما مفيدة، تساعدنا على فهم التطور الحضري والتركيبة العشائرية القائمة في كثيرٍ من مناطقها. وما ينطبق على سورية ينطبق على أغلب دول المنطقة.

“جهلنا” بالآخر، أو عدم تمييزنا بين الآخر الباحث والآخر الدبلوماسي والآخر العسكري والآخر الأمني، وإن حصلت تقاطعات طبيعية، وغير طبيعية، بين هذه الفئات أحياناً، يُحمّلنا مسؤولية فقرنا العلمي، ويدفعنا دائماً إلى رمي قذائفنا باتجاهه، خصوصاً إن كان بعضنا من مُمالئي سلطات الأمر الواقع التي لن تتردد، في أية مناسبة، من أن تأمره بتغيير الخطاب، وبمغازلة الآخر.

العربي الجديد