مثقفو دمشق الشباب: سؤال الموت والهجرة والأمل/ مناهل السهوي

ما الذي يفعلهُ مثقفو دمشق تحت سماءِ مدينةٍ تطحنها الحربُ منذ ست سنوات؟ لم يتوقّف فيها الموت عن مباغتةِ حياة ساكنيها بطرقٍ وفي لحظاتٍ مختلفة، رغم هذه السنوات القاسية ما زال بعضٌ من هؤلاء لم يغادر البلاد، ربما أملاً في صباحٍ يختلفُ عن غيره، وربما لأن وقت الرحيل لم يحن بعد، وبصيغةٍ أخرى من يتمسّك اليوم بالآخر: دمشق أم مبدعيها الشباب؟ هنا وقفةٌ مع مجموعة من مثقفيها الذين آثروا البقاء في دمشق، ولكلّ منهم أسبابه وتطلعاته وخيباته:

فكّرتُ بأن أحملَ سلاحاً!

بين بيروت ودمشق تنتقل الكاتبة والمخرجة آنّا عكاش، لتعودَ في كلّ مرة إلى الأخيرة، غدت حياتها اليوميةُ ذات إيقاع أسرع ككثر هنا، كأنَّ الحرب تمنح الوقت قيمة أكبر “هناكَ أشياءٌ ما عاد من الممكن التكاسل فيها أو تأجيلها إلى غدٍ ربما لن يأتي.. تريد أن تعتصرَ حياتكَ للأقصى، حتى آخر رمق، فتزداد متعتها لأنها تكون مكثفة.. أجل، الحياة ممتعة رغم الحرب”. وعن سبب بقائها في دمشق، توضّح قائلة “ربما لأن لديّ يقينٌ غامض بأنني في حال تخليت عن هذه المدينة وعن ذاكرتها، ستتخلى عنّي أيضاً، وستشعر أننا خنّاها، وأنا لا أريد أن أخون”، تعاجلنا بتفسير موقفها بالقول “الحربُ تغير جميع المفاهيم التي نعتقدها راسخةً في حياتنا، تغيّرنا نحن، وتقلب جميع مفاهيمنا وترميها في الزبالة”، عاشت آنّا هذه الأحاسيس، حين رفضت عائلتها مغادرة الحيّ الذي يقع عند تخوم العاصمة، كباقي سكانه هرباً من المواجهات، الأمرُ الذي جعلها تفكّر بحمل السلاح لحماية عائلتها: “مجرد التفكير بأنك أصبحت قادراً على حمل السلاحٍ لتدافع عن نفسك أمر مخيف بحدّ ذاته.. لكنها الحرب، وهي تفرض ذاتها رغماً عنك”، هذا الحصار لم يمنع آنّا عكّاش من متابعة عروضٍ مسرحيّةٍ وخصوصاً تلك التي تخصُّ الأطفال: “المدن التي يبقى المسرح حياً فيها من المستحيل أن ينال الموت منها، ودمشق هكذا، رغم كلّ شيء”. نسألها ألم تفكري بالهجرة؟ تجيب “إنني غير قادرة على بناء ذاكرة جديدة في أماكن جديدة ومع أناس جدد أو وبكل بساطة لا أرغب أن أعيش الحنين أكثر من هذا، يكفيني ما أختزنه من حنين لزمن لن يعود”.

أما لجين إسماعيل (ممثل)، فيرى أن الحياة اليومية لأهل المدينة ابتعدت أكثر عن الفن باعتباره من الكماليات غير الضرورية مقابل تأمين رغيف الخبز وحماية أنفسهم من الموت، في المقابل ظهرت بعض الومضات الخافتة في السينما والمسرح التي يجهل وجودها وأماكنها الكثير من أبناء جيله، يصف مواجهة الموت اليومية: “الخوف من الموت هو سمة أساسية للحياة هنا، فحتى محاولة ركوبك السرفيس للحصول على مقعد يحاول آخرٌ الحصول عليه وسط الزحام الخانق قد يعرض حياتكَ للخطر”.

ويضيف “كأيّ شاب سوريّ تغيرتُ بشكلٍ كبير، فنحن نعاني أزمات نفسيةٍ كانت موجودة قبلاً، ولكن لم نختبرها بشكلٍ واضح، أما الآن فنحن نتعامل معها يومياً، إنّه سجنٌ كبير نعيش فيه”. الحصارُ إذاً، لا يتوقف عند ما هو إنساني، بل يتعداهُ نحو الفن “ما يزيد الخناق هو عدم وجود بدائل جيدة، ففي ظلّ غيابِ الخبرات الأجنبية التي وجِدَت قبل الحرب لم يتم العمل على خبراتٍ محلية”، ثم يتابع: “المنابر الإبداعية موجودة لكن ضمن خطوطٍ معينة تحددها توجهات وآراء مفروضة سلفاً”، هذه الحياة الثقافية شبه المعدومة كما يصفها لجين، تكادُ كذلك تُقتل على أيدي بعضهم “نحن نحدد مواقعنا للآخرين حسب جسرٍ، نفقٍ، حفرةٍ، مول، أو دائرة حكومية، لا حسب: مركز ثقافي أو مسرح أو سينما.. بالإضافة إلى انطفاء أضواء مهرجان دمشق المسرحي ومهرجان دمشق السينمائي، فماذا وأين سأتابع الحياة الثقافية في مدينتي؟”.

يتفق الممثل والمخرجة على حتميّة تخطي هذه الحرب والانتصار على الموت، فآنّا ترى المستقبل من باب الشمس (باب شرقي) حيث ستشرق الشمس على سورية، أما لجين فيرى أنّ مجرد وجودنا هو دليل على المقاومة والانتصار.

أشواكنا أمام من حملوا الصليب عنا

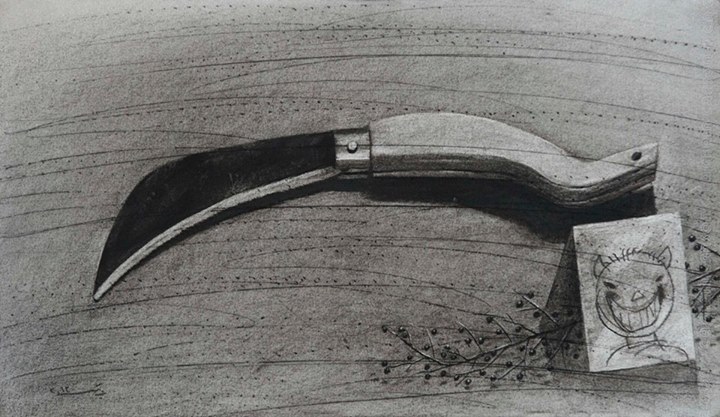

يخرجُ الشاعر علاء عودة من غرفته التي استأجرها في أحد بيوت دمشق القديمة، متوجهاً للقاء بعض الأصدقاء في مقهى صغير، الشاب الذي بدء حياتهُ الدمشقيّة قبل اندلاع الحرب بسنة واحدة يجدُ هذا المكان حاضنةً جديدة كمرحلة خاصة لكلّ قادم من مدنٍ أخرى أو حتى لأهمية الفترة التي أقام فيها على صعيدِ الوعي الفردي “لا تخلو مرحلةُ تغيّراتٍ كهذه في تواريخ الشّعوبِ كافّةً من ورودها وأشواكها، ولو أنّني أخجل التّكلّمَ عن الأشواك أمام من حملوا صليبهم عنّا”، يقول علاء، وفي مكان آخر من المدينة يخرج عبيد الله حسين متأبطاً كاميرته، ليس للقاء الأصدقاءِ إنما بحثاً عن مشاهداتٍ جديدة لدمشق التي تمنحهُ كل لحظة لقطة مقرّبة لتشريح أصناف الألم، الأمر ليس بسهلٍ لطالب المعهد العالي للفنون المسرحية (قسم التقنيات – اختصاص إضاءة)، فبالنسبة له تغيرت مشهدية المدينة منذ بدء الحرب، الوجوهُ والجدرانُ والمكان الذي غدا أضيق، يقول: “تغيرت جدران دمشق، كما تغيرت وجوه الناس، ما دفعني لتصويرها والعمل عليها فنياً وجمالياً”.

تبدو علاقة علاء بالمدينة ومشهدها الثقافيّ قائمة على نوعٍ من التوتر العاطفي، فرغم كلّ لحظات الخوفِ التي يعيشها تحت احتمالات القذائف والموت إلّا أنّه لا زال يلتجئ إليها، فمفهوم الأمان الذي تقدمه يقومُ على عجزهِ عن الهربِ من عواطفه تجاهها، يصمت قليلاً ثم يقول: “أجل، لم يزل شيءٌ فيَّ متمسّكاً بدمشق كمكانٍ حضَنَ أهمّ ذكرياتي، ولا أنكرُ خوفي من المجهول كجميع أبناء جيلي، ولا أدّعي أنّ مآلي لا يمكن أن يكون إلى السّفر- مكرهًا – ولو بعد حين، لكنَّ الأمرَ لن يكونَ سهلًا على الإطلاق”، أمّا بالنسبة لعبيد الله فهو متمسكٌ بالمكان ليس كمسقطِ رأس وحسب إنما كمساحة للإبداع، بقوله “أؤمن بشكلٍ كبير أن في دمشق ما يدعو للتصوير عكس بلاد الخارج”، من جهة أخرى يجدُ المصوّر الشاب أن المكان غدا أضيق وهذا يعني أن الكاميرا غدت تُعامل كسلاح، حريةُ التصوير صارت كذلك أضيق، وغدت المعيشة أصعب وتحتاجُ جهداً أكبر “بعد الحرب صارت الأحوالُ الماديّة أصعب والتي جعلتني مقيّداً لصعوبة شراء كاميرا متطورة، لكنّها دفعتني في المقابل للعمل على الجمالية أكثر وإيجاد أساليبٍ جديدةٍ لإخراج الصورة”، يتابع عبيد الله يومه الدمشقي بهدوءٍ ملاحقاً ما يقام من معارض فنية وأمسيات موسيقية، وأعمال مسرحية، محاولاً التنسيق بين دوامه في المعهد إلى جانب الجامعة فهو كذلك طالب هندسة تصميم ميكانيكي.

من جهتهِ يجد علاء (طب أسنان)، أنَّ الحربَ منحت المشهد في دمشق بعدين، الأولُ يقوم على الانفتاح وانتعاش الحياة الثقافيّة في المساحة الدمشقية التي تعاني ربما نوعاً من عزلةٍ خاصة عن محيطها ترتبط بخوف الأفراد الذاتي والواقع الصعب الذي باتت تعيشه، أمّا الثاني فقد أتاح للعابرين تسلّق بعض المنابر ذات الطّابع الرّسميّ – أو شبه الرّسميّ – مع ما تفرضه – بشكلٍ أو بآخر – على روّادها من تنازلات وتدجين، وفُتح البابُ – عن عمدٍ – للمتسلّقين وأرباع المواهب وهم كثر”. ورغم إحباطهِ من المشهد الثقافي إلا أنه واثقٌ من بزوغ سورية أخرى ليس لأمراء الحرب حصّةٌ فيها.

المدينةُ أغنيةٌ لا تنتهي

كذلك في هذه البقعة من الأرض هناكَ من يتابعُ حياتهُ اليومية بطريقة طبيعية لكن كما لو أنّهُ يقوم بالعمل الأخيرِ له، الفنان التشكيلي علاء شرابي لم يتوقّف عن الرسم يوماً طوال فترة الحرب مجرّباً أدوات جديدة في تطوير لوحته، يُمضي وقتهُ بين الجامعة كمعيد في كليّة الفنون الجميلة وبين التحضير لرسالة الدكتوراه، على أمل أن يتوّج جهده بإقامة معرضهِ الفرديّ الأول، رافضاً ترك المدينة وهو يردد: “لا أستطيعُ الشعورَ بنفسي خارجَ دمشق، ولا أستطيعُ الرسم خارجها أيضاً”، يتابع: “الذكرياتُ الجميلة هي ببساطة ما جعلني أتمسكُ في البقاء، أتمسّكُ بالسلام الذي لا أتخيله بعيداً عن هنا”، أمّا الشاعرة وكاتبة أدب الأطفال علا حسامو فكانت علاقتها بدمشق تتناوب بين الرحيلِ والعودة إلى مسقط رأسها طرطوس حيثُ عادت لطرطوس في بداية 2012 بعد اشتداد وطأة الموتِ في دمشق، تقول عن تلك المرحلة العاصفة: “لن أنسى دمشق في تلك المرحلة التي كانت تشبه إيقاعاً سريعاً لأغنية لا تنتهي”، وتضيف بألم: “بدأت دمشق تقتلع أصدقائي من حديقتها واحداً تلو الآخر وترميهم في أكثر الأماكن ظلمة ورطوبة وبشاعة.. أمّا المحظوظون منهم فرمتهم خارج حدود البلاد”، تتابع علا: “كنت أظن وأؤمن أن دمشق تحتضنُ كلّ الأصدقاء، بعد الحربِ اكتشفتُ أنّها تبلعهم جميعاً لتبصقهم في ما بعد باتجاهات مختلفة”، وسط كلّ هذا الألم والخذلان فإن عملها في الدعم النفسيّ لأطفال المخيمات ومراكزِ الإيواء كان داعماً لها، لتمسكها بالبلدِ عموماً ولتحمّل المرحلة كذلك، لتعود إلى دمشق بداية عام 2015، تقول علا “كان أطفال سورية هم الوحيدون الذين كلما فكرتُ بالسفرِ منعوني بابتسامة جميلة أو بدمعة مكسورة أو بلمسةٍ شفافة من قلوبهم أو أيديهم، لكنّ الأمر لم يكن سهلاً دوماً”، وبخصوص أحوالها مع الكتابة تقول “فقدتُ الإحساس بجدوى كلّ ذلك، وبما تقدمه المنابر والتي صارت مكاناً للهتاف المنافق”. وهذا ما جعلها تفكّر جديّاً بالهجرة بعد حصولها على منحة تفرغ للكتابة من إحدى الدول الأوروبية “أتطلع للسفر كمنحة أخيرة لإعادة الدم إلى عروقي.. لإعادة الحياة إليّ”، وتختتم بقولها “أنا عاجزة عن ممارسة الكتابة وسط كمّ البشاعة التي تحيطُ بحياتنا من كلّ الجهات”. لكن السؤالَ الحائر الذي يراودُ معظم من التقيناهم: أجل ستنتهي الحرب يوماً، ولكن هل ننتصرُ على الكراهية التي أفرزتها سنوات الجحيم هذه؟

مما لا شكَّ فيه أن دمشق تقدم أسباباً ربما مؤقتة أو حتى دائمة للبقاء، منها عاطفيةُ المدينةِ كذاكرة جمعية لسكانها ومنها إبداعات مختلفة تتعلق بالألم وبمواجهة الموت بمراوغته عبر الفنِ والكتابة، الرحيلُ عنها يبدو أحياناً الحلَّ الأخير لكن الأصعب، وأحياناً البقاء يعني المقاومة والتمسك، لكن من الجلي اليوم أن مواجهة الألم باتت أمراً يدخل في يوميات كلّ مثقف شاب، مواجهةُ الألم والوحشيّة التي قد تفضي لإبداعٍ جديدٍ أو حتى لعجزٍ عن مواصلةِ التقدم.

ضفة ثالثة