مردم بيك وغليون وحديدي عن سوريا وانتفاضتها: إصلاح النظام الاستبدادي مُتعذّر وإرادة التغيير الشعبي تتجذّر

حوار أجراه زياد ماجد

(منشور بالفرنسية في عدد أيار مايو 2011 – “لوريان ليترير” – www.lorientlitteraire.com)

تتواصل المظاهرات والانتفاضات الشعبية في سوريا منذ خمسة أسابيع مطالبةً بالحرية والديمقراطية، وتصل شعاراتها منذ أسبوعين الى حدّ المطالبة بإسقاط النظام. وفي الأيام الأخيرة اتّسعت رقعة التظاهر لتشمل بلدات ومدن في أغلب المناطق السورية ساحلاً وشرقاً ووسطاً وجنوباً. وقد ردّت السلطات منذ اليوم الأول على هذه التحرّكات بعنف شديد ومتصاعد أدّى الى سقوط مئات القتلى واعتقال المئات الآخرين. كما ردّت بحملة إعلامية تقوم على اتهام “الخارج” بالتآمر على سوريا واستقرارها وتبرير اعتمادها الحل الأمني بوصفه التعامل الوحيد المناسب.

في ظل هذا الحراك، وأمام الشجاعة الاستثنائية التي يظهرها الشعب السوري في مواجهة آلة استثنائية الشراسة، يتطارح المعنيون أسئلة عدة حول ما يجري، أسبابه ومساراته، أطرافه وخصائص علاقاتهم في بلد تعدّدي التركيبة الدينية والإثنية يحكمه نظام ظنّ كثر أنه سيكون استثناءً بين الأنظمة العربية في ربيع التحوّلات الذي نشهد منذ كانون الأول الماضي.

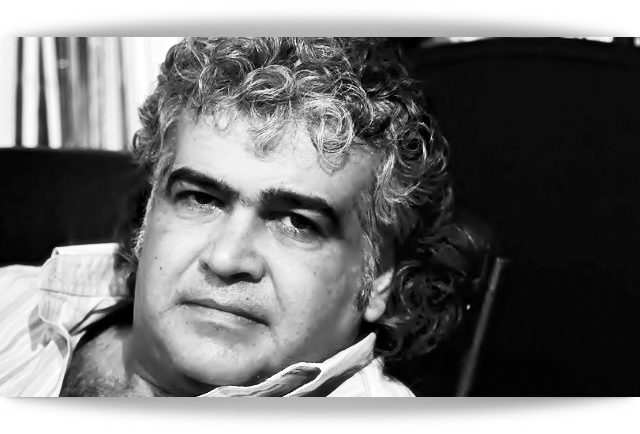

الحوار التالي هو محاولة لشرح الوضع في سوريا اليوم ولتشريح بنية النظام الحاكم وسياساته، وهو لقاء مع ثلاثة من أبرز المثقفين السوريين (والعرب) المعارضين المقيمين في المنفى الباريسي، المؤرّخ والناشر فاروق مردم بيك، الأستاذ الجامعي برهان غليون، والناقد الأدبي والكاتب السياسي صبحي حديدي.

ثمة من قال في الأيام التي تلت اندلاع الثورتين التونسية والمصرية إن لسوريا خصوصية ستجنّبها الحراك الشعبي المتوقّع انتقاله من بلد عربي الى آخر. وجرت الإشارة في معرض هذا القول الى عامل رئيسي يبرّر هذه الخصوصية: تماثل موقف النظام في السياسة الخارجية مع موقف أكثرية السوريين. ما رأيكم؟ وما هي وظائف السياسة الخارجية بالنسبة للنظام؟ وكيف يمكن فهم أدائه منذ بدء الانتفاضة الشعبية في وجهه وتصاعدها؟

فاروق مردم بيك

يهدف المتحدّثون عن “خصوصية” سوريا الى التركيز على ما يسمّونه خيار “الممانعة” الذي يدّعي النظام تبنّيه، وهو الخيار النقيض بعرفهم لما اعتمده نظاما تونس ومصر. على أن التدقيق في كلامهم يُظهر تهافت منطقه، كما أن تشريح النظام السوري ببنيته القائمة يظهر أن له فعلاً خصوصية، لكنها مختلفة تماماً عن تلك المشار إليها في ما خصّ سياساته الخارجية. فالنظام السوري منذ حوالي الأربعين عاماً هو نظام عشائري لا يشبه اليوم في مافياويّته العائلية إلا النظام الليبي. وهو النظام الجمهوري الوحيد الذي نجح في التوريث. وقد جرى تأسيسه على مبدأ عبادة الفرد وتركيز السلطة في شخص الرئيس وبعض أفراد أسرته، مما يجعل إصلاحه مستحيلاً لأن الإصلاح يعني الإنهيار، ومما يجعل الصدام معه مكلفاً جداً لأنه يستشرس في الدفاع عن نفسه وتتماسك الدوائر الأمنية الضيقة داخله في مواجهة المجتمع.

وإن تناولنا السياسة الخارجية التي يتحدّث عنها دعاة الخصوصية أو الاستثناء، نرى أن النظام، وعلى العكس من مقولتهم، يسعى الى الاندراج في “المنظومة الامبريالية الدولية”، والأخيرة هي التي تمانع لأسباب عديدة. لذلك، تراه يضع البلاد سياسياً وقانونياً في حالة حرب من دون أي نية لخوض الحرب… ولا مرة تجاوز هذا النظام الخطوط الحمر في الصراع مع إسرائيل منذ العام 1974. جلّ ما يفعله هو دعم حزب الله وحماس لنقل الجبهة من عنده وإبقائها مشتعلة أو متوترة في لبنان وفي فلسطين، ومن ثم تثمير ذلك لتحسين وظائفه الإقليمية.

وباستعراض لمواقفه ولأشكال استفادته من التطورات في المنطقة يمكننا التوقّف عن عدة أمور. في الموضوع الفلسطيني، قامت معادلة النظام على أساس طُرفة تردّدت كثيراً مفادها أنه “يعشق فلسطين ويكره الفلسطينيين”. منع حافظ الأسد الغطاء الجوّي عن القوات البرية السورية التي حاولت التدخّل لإنقاذ الفلسطينيين في الأردن في أيلول عام 1970، واجتاحت قواته لبنان عام 1976 وضربت الفلسطينيين، وأسقطت مخيم تل الزعتر. ويمكن بعد ذلك استذكار كل فصول الحرب اللبنانية ودور جيشه فيها، من طرابلس الى حروب المخيمات.

وفي المواضيع أو المعادلات الإقليمية، استفاد نظام الأسد في أواخر السبعينات وطيلة الثمانينات من تراجع الدور المصري بعد كامب ديفيد وعزلة القاهرة، ومن حرب صدام حسين مع إيران وتراجع الدور العراقي. وترجم حضوره الإقليمي نتيجة هذه التراجعين في الداخل السوري استبداداً وقمعاً دموياً لشعبه. وحين انهار اقتصاد سوريا وبدا النظام في حالة إفلاس في النصف الثاني من الثمانينات، جاءته حرب الكويت بمثابة الفرج. شارك في عاصفة الصحراء بقيادة الأميركيين، ونعم بالمساعدات المالية الخليجية، ونال تفويضاً بالسيطرة على لبنان، ثم صدّر في التسعينات مئات آلاف العمّال السوريين الى بيروت مستفيداً من ورش إعادة الإعمار هناك ومقلّصاً من معدّلات البطالة داخل سوريا.

بهذا المعنى، أقام حافظ الأسد شراكة مع الأميركيين ومع الخليج ومع إيران مقابل تثبيت مشروعية حكمه في سوريا وتحكّمه بالشأن اللبناني.

واستمر وريثه بشار على نفس النهج. فاستفاد من حرب بوش في العراق ثم من أحداث لبنان ورقاعة الطبقة السياسية اللبنانية، وعمل على توسيع شبكات الفساد والإفساد بالترافق مع استكمال ما سُمّي بالانفتاح الاقتصادي، والذي هو في الحقيقة توزيع مغانم على الأقارب والأعوان، من دون أي قدرة شعبية بالطبع على الرقابة أو المحاسبة.

برهان غليون

أودّ أن أضيف الى ما إشار إليه فاروق أن جانباً من خصوصية النظام السوري يقوم في الحقيقة على اختلافه عن سائر الأنظمة العربية الاستبدادية بكونه قضى على أي مساحة انفتاح سياسي ولو ضيقة داخل البلاد. فالسلطة مطلقة عند شخص الحاكم. كانت عند حافظ الأسد، وصارت اليوم عند ابنه وريثه. في تونس ومصر مثلاً، لم تلتهم السلطة الديكتاتورية جميع المساحات السياسية أو المدنية. ففي مصر، ظلّ للأحزاب وجود وللمنظمات المجتمعية نشاط وللصحف حرية نسبية أو مقيّدة. وفي تونس بقيت بعض النقابات والتجمعات المهنية المستقلة موجودة. أما في سوريا، فمنذ نصف قرن تقريباً، لا وجود لأي تنظيم مدني أو سياسي ولا حياة نقابية مستقلة. أكثر من ذلك، لا سلطة سياسية بالمعنى الدقيق للكلمة تدير البلاد. كل ما نجده، وبخاصة منذ الثمانينات، هو أجهزة أمن متعدّدة تدير كل شيء، تعيّن الأشخاص في كل المواقع، تحرّك الملفات الأساسية، وتتحكّم بكل مفاصل الحياة. وحتى حين قام النظام بانفتاح نيوليبرالي في الاقتصاد، لم يترافق الأمر مع أي انفتاح سياسي. بل جلّ ما تبدّل هو أن مركّب السلطة توسّع بعض الشيء ليضمّ رجال أعمال يضافون الى رجال الأمن وعدد محدود من الأفراد المقرّبين الى الرئيس، وهم غالباً من عائلته. بذلك، شدّد النظام من قبضته وسحق كل حيوية في البلد وصار حضوره اشبه بالاحتلال الداخلي للدولة والاستعمار للمجتمع: مئات المثقفين ممنوعون من السفر، 150 ألف سوري منفي عن البلاد، 17 ألف مفقود ومعتقل رأي، لجان حزبية تسيطر على الجمعيات الأهلية والنوادي وتتحرّك بوحي من أجهزة الأمن والمخابرات. هذا بالإضافة الى وجود برلمان مهزلة رأينا تصفيقه وتهليله للرئيس، وحكومات لا يعرف المواطن أياً من أعضائها.

أكثر من ذلك، يمكننا أن نقول إن ما يميز النظام السوري عن معظم الأنظمة في العالم، هو أن لا سياسة فيه، بل مؤسسة أمنية لا وسطاء بينها وبين ما يفترض أن يكون المؤسسة السياسية المدنية. لذلك فلا مرونة عند النظام ولا قدرة على التفاوض. حتى أننا اليوم، في ظل المظاهرات والقمع والتحرّكات، لا نجد أي مسؤول سوري يتحدّث أو يعلّق على الأوضاع. لا نائبي الرئيس (فاروق الشرع ونجاح العطار) ولا الوزراء ولا رئيس الوزراء، ولا أحد من المفترض أنهم من قيادات النظام.

حتى أن الرئيس نفسه لا يتوجّه الى الشعب ولا يتحدّث بالسياسة. هو يخطب في مجلس الشعب ثم يستقبل وفوداً، ولا يتحدّث معها إلا ببعض الخدمات. يعد الشيخ البوطي بفضائية دينية، ويعد بعض وجهاء حوران بمشاريع، ويقول لجماعة من حمص إنه سيعزل المحافظ، إلخ. لكن في كل ذلك، لا مساحة للسياسة وللحقوق المواطنية ليلتفت إليها. وهو فعلاً لا يفقه بوجود معنى للسياسة أو بمنظومة إسمها الشعب. أعتقد أنه فوجئ بالأحداث، ولأنه لا يحسن التعامل في الشأن السياسي، لم يقل مثلاً “فهمتكم” على ما قال مبارك أو بن علي، ويستحيل عليه أن يقول “إنني لن أجدّد أو أمدّد” كما حاول رؤساء آخرون القول، لأن سوريا بالنسبة إليه ملك شخصي وعائلي ولا مفهوم للوطن في هكذا ملك.

صبحي حديدي

سأضيف الى ما قيل، ومن دون اختلاف معه، بضع ملاحظات.

نظام بشار الأسد هو امتداد عضوي للحركة التصحيحية بقيادة والده. فالأب أنشأ نظامه بعد نهاية حرب ال73 على ركيزتين: الأولى هي الأجهزة الأمنية الشديدة الولاء له بمختلف الرتب فيها، ومعظم ضبّاطها من أبناء الطائفة العلوية. والثانية هي السياسة الخارجية كمصدر مشروعية وتمويل للنظام: أموال من دول الخليج، تحالف مع إيران وأموال منها، تدخل في لبنان وشبكات نفعية واسعة، تعاون مع الولايات المتحدة في عاصفة الصحراء للحصول على دعم وتكريس للحضور الإقليمي الذي يُترجم داخل سوريا مزيداً من إحكام القبضة على الدولة والمجتمع.

وقد بلور النظام بعد استتباب الحكم له نظرّية قسّمت الناس الى فئات ثلاث. الفئة الأولى هي لأولئك الباحثين يومياً عن رزقهم غير القادرين على ممارسة أي نشاط سياسي. الثانية هي لأولئك الباحثين عن مكاسب وأرباح، وهو يمكن استيعابهم وإشغالهم ورشوتهم وبالتالي كسب ولائهم من خلال ربطهم بشبكة زبائنية واسعة. أما الثالثة، فهي للمثقفين والمعارضين الناشطين ممّن اعتبرهم النظام “حمقى يتمسّكون بمبادئ”، وهؤلاء خصّص لهم السجون، وسجن المزّة كان لفترة مقتصراً عليهم.

وحين دخل النظام مرحلة تحضير التوريث، دُفعت جميع الأجهزة الأمنية وشبكات الانتفاع فيه للولاء لباسل الأسد. لكن مقتله في حادث السير المعروف، أدخل النظام في دوّامة. واستُحضر بشار على عجل، لكنه لم يكن مجهّزاً للحكم. بل كان عليه الاتكال على المؤسسة الأمنية العسكرية القائمة، المدّعمة برجال أعمال ممّن انضمّوا الى التركيبة السلطوية بعد مسار “الانفتاح” الاقتصادي. لذلك اعتبر أن واجبه يقوم على الحفاظ على “أمانة الوالد”، وتأمين الاستمرارية، وهذا ما عبّر عنه القول السائد في سوريا من أن “حافظ الأسد ما زال يحكمنا من قبره”. على أن المؤسسة الحاكمة التي لم تكن جاهزة تماماً لموالاة بشار عادت ووجدت ضالتها فيه وتوطّدت العلاقة بينه وبين أركانها، واقتاتوا معاً من مغانم السياسة الخارجية تحت مسمّى “الممانعة”، كما اعتمدوا نظرية جديدة تقسّم الشارع السوري الى فئتين (بدل الثلاث السابقة). فئة الشارع المدجّن/المحاصر إمّا القابل بالوضع الراهن أو المحال عبر القضاء العسكري-الأمني الى السجون، وفئة الجمهور الصامت (وهو الأكثرية) الخائف من أن مواجهة النظام تعني الوقوع في السيناريو العراقي البائس أو في المشاكل على الطريقة اللبنانية. وإن عطفنا هذا على السياسة الخارجية وسياسة المحاور، نفهم لماذا اعتقد النظام أنه محصّن لفترة ليست بالقصيرة، ونفهم أيضاً تصريح بشار قبل أشهر الى “الوول ستريت جورنال” وتأكيده على استقرار حكمه.

وبرأيي فإن المؤسسة الحاكمة (من الأجهزة الى بشار الى شبكات الانتفاع الاقتصادي) فوجئت بالانتفاضة الشعبية السورية، وربما فوجئت بها أكثر منا. وقد أصابها الارتجاج في البداية لأنها غير معتادة على مواجهة المظاهرات والاحتجاجات الشعبية السلمية. كما أن الجهاز الأمني (وليس العسكري) الذي لا تراتبية حقيقية فيه، يبدو تائهاً لجهة مرجعية القرار التي يمكن أن يكون ضباط متوسّطو الرتب هم المسؤولون عن بلورته نتيجة ارتباطهم المباشر بماهر الأسد أو ببشار. وقد بوغت أيضاً ركن الاقتصاد والأعمال في النظام المسيطر على مرافق حيوية، ابن خال الرئيس، رامي مخلوف. ولعل المعلومات عن الأسئلة التي طرحتها المخابرات على أوائل الموقوفين بعد انتفاضة درعا – والتي تدرّجت من المعهود في بروباغاندا النظام (إسرائيل ثم قوى 14 آذار اللبنانية) الى أسباب شتم رامي مخلوف “حامي الليرة السورية من الأنهيار” على ما ردّد المحقّقون – تظهر حجم الحضور للمكوّن المالي في مركّب السلطة وحجم “الخشية عليه”.

في أي حال، يبدو أن القرار اليوم داخل النظام هو في عهدة مجموعة أشخاص هم بشار وماهر وكبار الضباط، وهم جميعاً يتخبّطون ضمن الخيار الأمني، ولا خيار أمامهم أصلاً غير اللجوء الى العنف. وهم لن يستسلموا بسهولة، لذلك أعتقد أن ثمن المواجهة والتحرّر من حكمهم سيكون فادحاً. والأرجح أن لديهم ثلاثة خطوط دفاع. الأول، العنف السافر والوحشي ضد المتظاهرين. الثاني: إثارة تناقضات داخل الجيش والدفع الى صراعات محدودة بين وحداته لإخافة الناس من إمكان انفجار المؤسسة العسكرية، والثالث: التوتير الطائفي في أقصى درجاته، والتلويح بالفوضى الشاملة في البلاد…

لكن ماذا عن الشق الثاني من المعادلة. المجتمع السوري: هل هناك خشية جدية من وقوع صدامات طائفية أو من تحوّل الانتفاضة السورية الى ما يشبه التنازع الطائفي المتأتّي من تركيبتي المجتمع والنظام على حدّ سواء؟ وهل يشكّل الإسلاميون اليوم عماد الحركة الشعبية؟

فاروق مردم بيك

لا يمكن نفي التوتّر في مجتمع مقموع. لكن حتى الآن يبدو حرص الناس على تجنّب كل شعار طائفي جلياً في التحرّكات وفي الأدبيات المتداولة. أما بالنسبة لمسألة الإسلاميين ودورهم، ففي الموضوع مبالغات وتعميمات وشمل لقوى وتيارات شديدة الاختلاف بعباءة واحدة. ويجب التذكير أن النظام السوري نفسه شجّع أسلمة المجتمع على نحو متزمّت. ذلك أنه في معرض ردّه على الأخوان المسلمين، قرّر منافستهم داخل الحقل الديني، وأنشأ مدارس قرآنية بإسم حافظ الأسد، وراح يزايد على بعض الفئات المحافظة من خلال تبنّي إسلام سلفي غير جهادي. واقتراح بشار الأسد الأخير بإنشاء قناة دينية إسلامية كهدية للشيخ البوطي ورجال الدين الموالين له لافت لجهة إظهاره دعماً لإسلام ظلامي وموال للسطلة. هذا ناهيك عن السلفيين الجهاديين الذين تلاعبت بهم المخابرات السورية وصدّرتهم الى العراق ولبنان في أكثر من مرحلة.

برهان غليون

المجتمع السوري متعدّد ومتنوع، وهذا مصدر غنى ثقافي واجتماعي كبير إن أدير على نحو يحفظ الوحدة ويحترم التنوّع والتسامح. وإنما واقع الأمر اليوم، يشير الى كون النظام الحاكم الذي ينفي – كما قلنا – وجود الشعب بمفهومه السياسي عمّق في سوريا الانقسامات الأهلية ويعمل الآن على تجييش العصبيات. ولا شك أنه نجح الى حدّ بعيد في ذلك إذ لا يمكن نفي التوتّر الطائفي الموجود. لكن ليس هذا، على أهمّيته جوهر الموضوع. فباعتقادي أن أغلبية السوريين اليوم يريدون المواطنة والحداثة السياسية، وأقلية في كل طائفة منغلقة وتفكّر على أسس طائفية. والنظام يراهن على فتنة ويهدّد بحصولها وبوصولها الى حال الحرب والفوضى إن استمرّ الحراك الشعبي وإن تحرّر الناس من سطوة الإستبداد. وهو بهذا بنفي وجود أي أفق إصلاحي ومواطني، ويحافظ على الجاهزية القمعية لدى أجهزة الامن لمنع كل تشكّل للمجتمع السياسي كي تبقى الانقسامات الأهلية. التحدي الفعلي إذن هو الوحدة الوطنية.

أما الإسلاميون، فكما أشار فاروق، عمد النظام الى تبني بعض حركاتهم السلفية الدعوية واستخدامها، إضافة الى عمله المخابراتي مع جماعات أخرى. وبالنسبة للأخوان المسلمين، فهم كتنظيم غير موجودين في سوريا، إذ استأصل النظام كل أطرهم، وتحكم المادة 49 الشهيرة على كل عضو في التنظيم بالإعدام. لكنهم كأفراد حكماً موجودون في البلاد، وخطابهم السياسي صار منذ زمن خطاباً معتدلاً يتحدّث عن الدولة المدنية ويقترب من النموذج التركي. ولا أعتقد بالتالي أننا أمام خطر سيطرة أصولية كما يحاول البعض أن يصوّر الأمور.

صبحي حديدي

تقتضي الصراحة أن نقول إن النظام السوري نجح الى حد لا بأس به في إقناع أكثرية أبناء الطائفة العلوية بأن مصيرهم من مصيره. وما يرد من كلام اليوم من الساحل السوري على ألسنة أناس من الطبقة الوسطى ومفاده “نحن نكره نظام الأسد، ولكن… إن سقط هذا النظام، فلا نعرف ماذا سيحلّ بنا” يشير الى تنامي شعور بالانتماء الطائفي يعمل النظام على تجذيره وتعميمه لتعميق الانقسامات العامودية. لكن في نفس الوقت، علينا أن نقول إن في الطائفة العلوية تنوّع وتعدّد، وإن المعارضين للنظام من هذه الطائفة دفعوا أثماناً باهظة لمواقفهم، وأعداد المعتقلين من حزبنا مثلاً، حزب الشعب الديمقراطي، من أبناء الطائفة كبير، والمعاملة الوحشية التي يتعرّضون لها تفوق قسوة كل معاملة أخرى. كما أن في الطائفة تناقضات طبقية ومظاهر ثراء فاحش عند البعض مقابل فقر مدقع عند البعض الآخر، وهناك عشائر ومصالح متناقضة لقوى من داخل النظام، وهناك المرشديون وهم معارضون لبعض زعامات ومشايخ الطائفة. يعني نجد تنوّعاً واختلافاً في الأوساط العلوية تماماً كما في كل الجماعات الأهلية في سوريا، ويمكن له في حال وصول الامور الى صدامات أن يتفسّخ رغم الرُهاب الطائفي.

حتى الآن، الشارع السوري يفاجئنا بشجاعته وعزيمته، لكن أيضاً بوعيه ووحدته. وسوريا، المختلفة عن مصر وتونس واليمن وليبيا حيث تركّزت المظاهرات والانتفاضات في عدد من المدن الكبرى أو المتوسطة، تنتشر فيها التحركات اليوم على مستوى جغرافي واسع جداً، من حمص وحماه ودير الزور الى بانياس وجبلة ودوما ودرعا وعدد كبير من المناطق الأخرى. وهذا يعني في ظل التعددية الموجودة في المجتمع السوري مشاركة سوريين من طوائف وشرائح عمرية وفئات اجتماعية مختلفة تضم العلمانيين والإسلاميين وغيرهم. كما تضمّ طبعاً أناساً لم يخوضوا أي تجربة حزبية أو تنظيمية. ولا أعتقد أن الكلام عن تهديد إسلامي هو كلام جدي، حتى في الغرب، حيث الحسابات تبدو أكثر ارتباطاً بمواقف إسرائيل مما يجري وتأكيد معظم التقارير والمقالات في صحافتها على تفضيل الأسد على المجهول.

سؤال أخير لكم، هو عن مدى تمثيل انتشار المظاهرات والتحركّات الشعبية المواجهة للنظام لما يمكن أن نسمّيه سوسيولوجيا سوريا، إن لجهة التركيبة الإجتماعية أو لجهة ثنائية الريف والمدينة. ذلك أن ما قد يتبادر الى ذهن المراقب هو ضعف الحراك في كل من دمشق وحلب، واشتداده في مناطق تعدّ ريفية أو طرفية. فهل هذا صحيح؟

فاروق مردم بيك:

هناك مفارقة لافتة في الوضع السوري هذه الأيام. وهي مفارقة مرتبطة بما يُسمّى “بارادوكس الريف والمدينة”. الدراسات الأكاديمية والكتابات البارزة عن سورية كانت تركّز في الماضي عند تحليل القواعد الاجتماعية للنظام على كون العديد من قادة البعث وضباط الجيش الداعمين للإنقلابات في حقبة الستينات مثلاً من أرياف حماه وحوران. ثم كان تحليل سياسات النظام في السبعينات وحتى الثمانينات يقوم على دراسة سعيه المستمر الى ترييف المدن أو محاصرتها بضواح ومناطق مريّفة نتيجة النزوح إليها وتشجيعه. وكان الافتراض أن ريف دمشق بتكوينه الاجتماعي يبدو وكأنه يحاصر العاصمة بوصفها “مدينة معادية”… الواقع اليوم، أن أبرز التحرّكات والمظاهرات ضد النظام انطلق من المناطق المذكورة، ووجد له خزاناً وبيئة داعمة فيها. وهذا يشير الى تبدّلات جوهرية في سوريا يعجز النظام عن استيعابها وينتهج العنف والانتقام كأسلوب تعامل وحيد مع المنتفضين.

وبالنسبة لحجم التحرّك، أعتقد أن أعداد المتظاهرين كبيرة، وهي كانت في الجمعة العظيمة مثلاً ضخمة في العديد من المدن والبلدات نسبة لعدد السكان الإجمالي في هذه المدن والبلدات، كما أن حجم الانتشار على صعيد الخريطة السياسية كان واسعاً، والشعارات المرفوعة جذرية.

أما في ما خص حلب ودمشق، فسأترك لزميليّ شرح وضعيهما، لكن أودّ الإشارة الى نقطة ينساها البعض في تحليلهم، وهي أن نسبة المسيحيين في هاتين المدينتين عالية مقارنة بنسبتهم على الصعيد الوطني. وأكثرية هؤلاء يبدون حالياً في وضع ترقّب وقلق، ويعمل النظام على تخويفهم من كون بديله إن قام فسيكون سلفياً متطرّفاً، ويقول لهم إن مصيرهم عندها لن يكون بأفضل حال من مصير مسيحيي العراق. وهذا، مضافاً الى أسباب أخرى، يحول دون مشاركتهم الفاعلة حتى الآن في الانتفاضات.

برهان غليون:

تشهد الثورة السورية إنتشاراً كبيراً على صعيد جغرافيا سوريا ومناطقها. وفي هذا ظاهرة جديدة لجهة كثافة المشاركة المحلية أو الجهوية مقارنة بما كنّا قد شهدناه في الحالتين المصرية والتونسية من مظاهرات ضخمة، ولكنها متركّزة في 3 أو 4 مدن كحد أقصى.

بالنسبة للمدن الكبرى تحرّكت حمص وكان فيها مظاهرات حاشدة، ومن أحياء مختلفة، وحاول المتظاهرون تحويل الساحة الأكبر في المدينة الى ساحة اعتصام كي يأخذ التحرّك بعداً يشبه ما جرى في القاهرة أو ما يجري في صنعاء مثلاً. لكن القتل وإطلاق النار وهجوم الأجهزة الأمنية على المتظاهرين حالت دون ذلك. ومع هذا لم تهدأ المظاهرات في المدينة. أما دمشق وحلب، فلهما وضع خاص. أوّلاً، فيهما طبقات مستفيدة من النظام، وفيهما كذلك أناس متردّدون، يفضّلون الانتظار ويخشون مما يسمّونه الفوضى. كما أن بين سكان المدينتين من استسلم للسلطة الشديدة الحضور بمؤسساتها ورموزها عنده. وثانياً، تقيم السلطات في كل جمعة طوقاً أمنياً هائلاً حول المدينتين وتمنع الدخول إليهما. كما أنها أقامت في ساحة العباسيين في دمشق متاريس لسدّ المنافذ المؤدّية الى الساحة. والقوى الأمنية فتحت النيران أكثر من مرة على مسيرات خرجت من المساجد وقتلت واعتقلت عشرات الأشخاص، وهي جاهزة لفعل أي شيء لمنع المتظاهرين من الوصول الى قلب العاصمة كي لا يكون حضورهم محرّضاً لآخرين على الانضمام إليهم. لذلك، ليس من السهل التحرّك ميدانياً في دمشق ولا في حلب.

لكن، وفي كل الأحوال لا يشير القمع المتصاعد إلا الى الخوف المتصاعد عند معتمديه، وهو لم يحل دون تسيير مظاهرات في عدد من أحياء المدينتين وفي ضواحيهما القريبة، وخاصة ضواحي دمشق، المتّصلة بها عمرانياً.

صبحي حديدي:

سأضيف الى ما قيل، أن لكبار التجار في حلب ودمشق سيطرة واضحة على التراتبية التجارية في سوريا. ولبعضهم، خاصة في حلب، علاقات مع الأتراك بمليارات الدولارات. وتركيا تريد التهدئة وتحثّهم على الالتزام بها. مع ذلك، يجب أن نتذكّر أن بدايات الحراك الشعبي في سوريا وأول شعارات الانتفاضة على النظام السوري انطلقت من منطقة الحريقة، في وسط دمشق التجاري، ثم من الجامع الأموي في قلب العاصمة. كما أنه، وربطاً بما ذكره فاروق من تبدّل في وظائف العلاقات الريفية- البدوية- المدينية، تمكن الإشارة الى أن الضباط الأمنيين كانوا يهدّدون المعتصمين القلائل في دمشق تضامناً مع الثورات العربية أو مع أهالي معتقلي الرأي، وذلك قبل بدء المظاهرات في سوريا بأسابيع قليلة، بأنهم سيرسلون “الشوايا” لتأديبهم. والشوايا هم بدو من منطقة الجزيرة انتقلوا للعيش في المدن، وخاصة في دير الزور، وشاركوا في العمليات العسكرية في أوائل الثمانينات دعماً للنظام في مواجهة مدينة حماه. ومع بدء الانتفاضة السورية، وانخراط دير الزور فيها، تبيّن أن الشهيد الأول في المظاهرات هناك كان شاوياً… هناك إذن جيل جديد في كل المناطق يعيد خلط التعريفات والحدود المتعارف عليها سابقاً.

وأيضاً ربطاً بالحديث عن وضع دمشق الصعب والحضور الأمني الهائل فيها، هناك إجراءات تُعتمد على نحو سوريالي أحياناً. فإضافة الى بناء المتاريس ومنع الوصول الى وسط المدينة، يقوم الأمن بالتمركز على أبواب المساجد، وخاصة المسجد الأموي والباحات المحيطة به، ويطلب من المصلّين الذين يقنّن دخولهم ويفتّشهم تسليمه هواتفهم الخليوية وبطاقات هويتهم قبل الدخول ويعيدها لهم عند خروجهم ليضمن عدم تظاهرهم وعدم قدرتهم على تصوير أي هتافات يمكن أن تُطلق داخل المسجد أو باحاته ذاتها.

باعتقادي، وسأختم هنا، أننا أمام مرحلة لن يعود من بعدها شيء الى ما كان عليه سابقاً، لا في المدن ولا في الأرياف ولا في أي فئة اجتماعية أو طائفية. المعركة اليوم هي معركة إرادات وصمود، وبطش النظام سيكون مروّعاً. لكن الشجاعة الاستثنائية للناس في الشارع، وتراكم النضالات رغم المصاعب الكبيرة، والكفاءة العالية لجيل جديد من السوريين والسوريات من خلفيات مختلفة (يتجلّى الأمر على الانترنت وفضاءات التواصل الاجتماعي كما في المظاهرات وفي فعاليات التضامن)، ستعيل سوريا والسوريين في الداخل على الاستمرار في مسيرتهم من أجل الخلاص من الاستبداد.

… سوريا اليوم هي إذن غير سوريا السنوات الماضية. وإن كان الامر بديهياً إن قيل في بلدان تعيش الحرية فيها ويمارس أهلها حياتهم بشكل عادي، إلا أن قوله في “مملكة الصمت” ليس على هذا النحو. ولعلّ هذا الحوار مع فاروق مردم بيك وبرهان غليون وصبحي حديدي دليل على ذلك، وهو يضيء على عدد من الأمور التي يفيدنا جميعاً أن نتعرّف إليها.

على أمل أن يكون اللقاء المقبل معهم في سوريا، بين أهلهم وأصحابهم ورفاقهم، في مقهى أو في منزل استعاد روحه وهواءه وياسمينه…

ز.م.