مقالات عن الفلسطينيون في خضم الثورة السورية

الثلاثاء

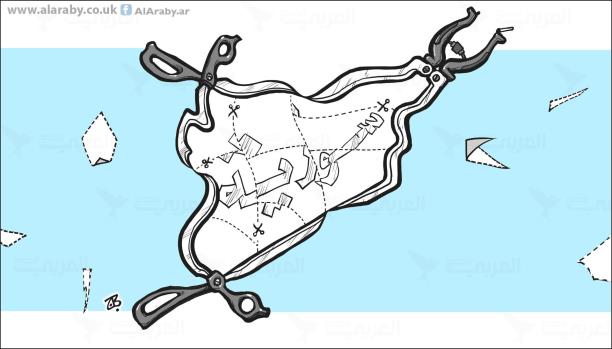

النكبة الكبرى!

امين قمورية

فلسطين عام 1948 كانت نكبتنا الاولى، وهي نكبة صغرى مقارنة بالنكبة الكبرى التي تظهر بوادرها في سوريا مع انفلات الوضع على غاربه يوما بعد يوم.

فلسطين هي طرف من أطراف بلاد الشام. سوريا هي القلب، وعندما يصاب القلب بسهم قاتل يموت الجسم وتتداعى الاطراف الواحد تلو الآخر.

تعددت الاسباب والانهيار واحد. لم يعد مهما على من تلقى مسؤولية وصول سوريا الى ما هي عليه الان: المؤامرة، الاستعمار الجديد، النظام العالمي الجديد، المعارضة او النظام، وإن يكن النظام يتحمل القسط الأوفر لأنه كلف نفسه منذ اكثر من اربعين سنة ان يكون ولي امر الدولة والناس بلا تفويض من احد. المهم ان القلب ينزف و”الجراحون” جزارون وليسوا اطباء، و”غرفة العناية الفائقة” ساحة مصارعة رومانية قديمة.

عملية التغيير في سوريا لا تشبه أياً من عمليات التغيير لدى شقيقاتها. هنا يتشابك كل شيء بكل شيء: الانقسام العمودي بالانقسام الافقي، الطائفي بالإتني، الداخلي بالخارجي، الدور الاقليمي بالصراعات الدولية. التنوع في سوريا كما التنوع في لبنان وفي العراق صار نقمة عوض ان يكون نعمة. الجاران “المتنوعان” كانا نموذجين للتقاتل الاهلي والصراعات بين المكونات: “اللبننة” و”العرقنة”. في لبنان شكلت “قوات الردع العربية السورية” عنصر تأجيج سرياً وعنصر ضبط شكليا في آن واحد. كذلك حدث في العراق مع قوات الاحتلال الاميركية التي غذت النعرات سرا وحدّت من تفاقم المجازر علنا لئلا تدان على المكشوف. في سوريا اكتملت كل عناصر الحرب الاهلية والتفتيت والتشرذم ولكن لا بارقة امل في قوة تردع او تضبط ولو شكلا. ولعل “السورنة” اسوأ انواع النماذج التي تنتهي بـ “نون” و”تاء مربوطة”، ولعلها ايضا تعيد اشعال “اللبننة” و”العرقنة” على نار اشد حماوة من نارها السابقة.

في سوريا اليوم اسس الدولة تتهاوى، النظام يتفكك، قبضة السلطة تنحل، التدخل الخارجي يترسخ، العمل الاستخباري بلغ مداه، الشحن المذهبي والمناطقي يشتد، الفوضى والعصابات المسلحة تتفشى، البديل هلامي موجود على الورق فقط وفي المنتديات، اما على الارض فلكل جماعة او مجموعة ارضها الخاصة. واذا كانت القوات النظامية لا تزال تشكل اكبر المجموعات المتقاتلة واكثرها فتكا، فإن التمترس خلف جدران المناطق “النظيفة” بالتطهير الطائفي والعرقي ينذر بأن الآتي قد يكون معارك الزواريب والاحياء بين مجموعات اللون الواحد، على غرار ما كان يحدث بين “شرق” بيروت و”غربها” وفي داخل كل من “الشرقية” و”الغربية”، او مثلما كان يحدث بين “رصافة” بغداد و”كرخها”.

عذراً على هذا التشاؤم المفرط، لكن فرص الحل السياسي تتلاشى وفسحة الامل تضيق ساعة بعد ساعة مخلفة وراءها شبح نكبة كارثية لا نتمناها لأحد.

النهار

الخميس

سيناريوهات ما بعد بشار سوريا والفصائل الفلسطينية

معهد العربية للدراسات والتدريب

تسعى هذه الدراسة التي كتبها خبير الشؤون الفلسطينية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمد جمعة، لقراءة التحولات التي ستطرأ على خريطة العلاقات الدولية والإقليمية عند سقوط نظام بشار الأسد.

ويرى محمد جمعة أنه تكاد تكون سوريا هي البلد الوحيد الذى سيؤدي سقوط نظامه إلى تحول نوعي وملحوظ في خريطة العلاقات الدولية والإقليمية، نظراً لما اعتاده نظام الأسد المترنح بعد توالي انشقاقات من تحالفات وتدخلات في شؤون الجيران واللعب بالعديد من الأوراق والشعارات التي كانت في مقدمتها القضية الفلسطينية.

واختلف نظام الأسد عن الأنظمة التي سقطت في بلدان الثورات العربية الأخرى، التي لم يؤد سقوطها لتغيرات ملحوظة في الخرائط الإقليمية والدولية حتى تاريخه، فرغم سقوط زين العابدين بن علي، وحسني مبارك، ومعمر القذافي، وعلي عبدالله صالح، ستبقى مصر وتونس على علاقات جيدة مع الولايات المتحدة، كما استفادت البحرين من ثورتها وزادت علاقاتها بمحيطها الخليجي متانة وقوة، ولا يزال اليمن كما كان عليه قبل الربيع العربي مصدر قلق كبير في ما يتعلق بانهيار أكبر للدولة، وانتشار أوسع لتنظيم القاعدة رغم الضربات الموجعة التي وجهها لها عبدربه منصور هادي وحكم ما بعد صالح، في حين اكتسبت الولايات المتحدة نفوذاً في ليبيا بعد أن بقيت علاقاتها مع هذا البلد في صعود وهبوط لمدة 40 عاماً.

يمثل سقوط نظام بشار الأسد فمعناه سقوط أطول تحالف أقامته إيران في حقبة ما بعد الثورة الإيرانية، ومن ثم تكون طهران قد منيت بأضخم خسارة فى قوتها الصلبة منذ الحرب العراقية ـ الإيرانية، فضلا عن خسارة جسرها الاستراتيجي إلى وليدها وحليفها اللبناني حزب الله، وكذلك مداخلها إلى الساحة الفلسطينية ، ومن ثم موقعها في حلبة الصراع العربي – الإسرائيلي. بل إن الشرق الأوسط قد يشهد خريطة علاقات إقليمية جديدة بقيام سورية جديدة متحالفة مع تركيا ومجلس التعاون الخليجي والغرب، وعراق منقسم داخليا وأكثر تموضعا في الفلك الإيراني.

الأكثر من هذا أن الإنعكاسات الجيواستراتيجية للثورة السورية لا تقف عند حدود ما سبق وفقط، بل تتخطاه لتطال أبعادا أخرى تتعلق بمستقبل مسيرة التسوية على المسار الفلسطيني، وكذلك بخريطة العلاقات السورية ـ الفلسطينية.

ارتفعت الأصوات الغربية والإسرائيلية تحذر من الثمن الذي سيتوجب على إسرائيل أن تدفعه مقابل استمرار الجمود على مسار التسوية في ظل المناخ الثوري العربي الجديد، وراحت تحث ” تل أبيب” على الدخول في مفاوضات فورية مع الطرف الفلسطيني ، والتوصل سريعا إلى تسوية نهائية للقضية، وقبل أن يتحول الجمود إلى مبررا قويا لتوجهات راديكالية ، تتبناها القوى العربية الجديدة نحو إسرائيل . هذه الأصوات خفتت بعد وصول قطار الثورة إلى سوريا، وتحول مناخ عدم اليقين الجديد إلى مبررا قويا لسياسات حكومة اليمين الإسرائيلي ، من إرجاء التسوية إلى أجل غير مسمى . وتصاعدت أصوات تؤكد عدم جدوى عقد اتفاقيات تسوية مع طرف فلسطيني ، قد يأخذ عصاه ويرحل في أي وقت ، إذا ما شهدت الأراضي الفلسطينية انتفاضة أو ثورة من أجل الديمقراطية ، على غرار ما يحدث في المنطقة من حولها. من هنا يمكن القول أن مسار التسوية الفلسطيني ربما ينتظر ما ستسفر عنه تداعيات الأحداث في سورية ، التي تبقى أحد المفاتيح الإقليمية لاستقراء مستقبل هذا المسار.

السيناريوهات المتعددة

ومن ناحية أخرى فإن السيناريوهات المتعددة بشأن مستقبل “سوريا ما بعد بشار” يحمل كل منها سيناريو أو أكثر لطبيعة العلاقات “السورية ـ الفلسطينية”.

* سيناريو الفوضى واتساع نطاق الإحتراب الداخلى ، سيحمل معه مخاطر توريط الفلسطينيين فى سوريا فى أتون هذا الصراع، بعد أن تكون قد تعددت محاور الصراع والإنقسام فى النسيج المجتمعى السورى ، طائفيا ومذهبيا ومناطقيا . وها هى الشواهد تؤكد ذلك ، حيث لقى أكثر من مائة وخمسين فلسطينى حتفه منذ بداية الأحداث فى سوريا وحتى العشرين من يوليو الجارى . كذلك امتدت مؤخرا ألسنة اللهب لتطال مخيم اليرموك أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين فى سوريا .

* أما سيناريو الإستقرار: من خلال توافق قوى المعارضة السورية على صيغة سياسية جديدة ( بعد إسقاط نظام بشار) فتتوقف طبيعة ” العلاقات السورية ـ الفلسطينية ” آنذاك على تركيبة وتوجهات النظام الجديد، ونمط العلاقات التى ستربطه بالفاعلين الدوليين لاسيما الولايات المتحدة ، وكذلك القوى الإقليمية والعربية، ناهيك عن قناعاته وإنحيازاته والكيفية التى سيتعاطى بها مع معضلة إحتلال جزء من الوطن السوري.

وفى هذا الإطار يرجح البعض استمرار الجمود على مسار التسوية السوري – الإسرائيلي، مع عدم قدرة النظام السورى الجديد على إيجاد حل سريع لمعضلة الاحتلال. ومن هنا قد يكون الاحتفاظ بالعلاقات مع الفصائل الفلسطينية المقاومة، ملائما وضروريا لتعزيز شرعية النظام داخليا.

في المقابل ، فإن رغبة نظام سوري جديد في التوصل إلى تسوية تنهي الاحتلال ، قد تدفعه إلى السعى بإتجاه العودة مرة أخرى إلى فكرة ” تلازم المسارات ” ومن ثم الحرص على تنسيق المواقف مع فريق التسوية الفلسطيني، دون القطع مع فصائل المقاومة، وهذا القول يفترض بالطبع بقاء الحالة الفصائلية الفلسطينية على حالها لجهة الانقسام ما بين فريقي التسوية والمقاومة.

الصعود السياسي لجماعة الإخوان

وفي السياق ذاته يشير البعض إلى سيناريو الصعود السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في سوريا، بوصفها جماعة المعارضة الأكثر تنظيماً، حيث سيزيد هذا السيناريو في حال تحققه من احتمالات تبلور تحالف إقليمي بين “دول ربيعهم”.

وهذا التحالف سوف يكون بحاجة إلى الورقة الفلسطينية ليس فقط لتعزيز نفوذه فى المنطقة ، وإنما للإنسجام مع رؤاه الأيديولوجية والسياسية تجاه القضية الفلسطينية . وآنذاك ستأخذ العلاقات السورية مع فصائل المقاومة الفلسطينية طابعها الإستراتيجى . وقد عبر القيادى فى الإخوان السوريين ” ملهم الدروبى ” عن موقف الجماعة تجاه المقاومة الفلسطينية بقوله : ” إن المقاومة الفلسطينية سيكون لها حضن أكثر دفئا فى سورية الحرة وسوف تكون مستقلة إستقلالا تاما ولن تستخدم كورقة ضغط من هنا أو من هناك ” . وقال زهير سالم الناطق الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين السوريين ،إن ” الإخوة فى حماس وبقية الإخوة الفلسطينيين عندما يأتون إلى سورية فهم يأتون إلى بلدهم وإلى أهلهم ، وقضيتنا واحدة مشتقة من بعضها البعض … ولا نتصور إلا أن نكون شعبا واحدا “.

ومن دون الإستمرار فى “عملية عصف ذهنى” من هذا النوع، أو الخوض كثيرا فى متاهات مثل هذه السيناريوهات، التى يتوقف الأمر بشأنها على عوامل لاتزال متحركة، ويصعب الجزم بمساراتها ومآلاتها، ربما تتعين الإشارة فى النهاية إلى أن النظام السوري الجديد ، أيا كان شكله وطبيعته ، سيحتاج على الأرجح لـ”وقت مستقطع” أو فترة إنتقالية يرتب فيها أوراقه، قبل أن يصل إلى صيغة مستقرة لطبيعة العلاقة مع الفصائل الفلسطينية التي تفاوتت وتناقضت مواقفها من االثورة السورية ونظام الأسد على السواء، بل اتجه بعضها لمواقف صريحة ومثيرة في تأييد هذا النظام بينما آثر البعض الآخر سياسة النأى بالنفس دون أن يتخذ مواقف مؤيدة لثورة الشعب السوري إلا في المرحلة الأخيرة فقط.

العربية نت

الثلاثاء

الفلسطينيون في خضم الثورة السورية

ماجد كيالي *

كشفت تصريحات جهاد مقدسي (الناطق بلسان الخارجية السورية)، المتعلّقة باعتبار الفلسطينيين اللاجئين في سورية ضيوفاً «يسيئون الأدب»، عن حقيقة الشعارات التي عاش عليها نظامه طوال العقود الماضية، وعن كونها مجرّد ادّعاءات للتوظيف والاستخدام، فضلاً عن أنها قوّضت كل العقيدة «القومجيّة» التي برّر فيها هذا النظام مصادرته الحريات وهيمنته على البلاد والعباد، طوال أربعة عقود، بخاصّة أنها صبّت في طاحونة تصريحات أخرى، ضمنها اتهام بثينة شعبان (المستشارة الرئاسية) للفلسطينيين، في مخيم الرمل (في اللاذقية)، بأنهم يقفون وراء ما يجري في منطقتهم، في محاولة منها لنفي الطابع الوطني عن ثورة السوريين، كما تصريح السيد رامي مخلوف، رجل الأعمال المعروف، وابن خال الرئيس السوري، الذي كان حذّر من أن تهديد النظام في سورية يعني تهديد استقرار الشرق الأوسط، وضمنه استقرار إسرائيل. ومعلوم أن أطرافاً عدة، محسوبة على النظام، حاولت منذ بداية الثورة السورية (آذار/مارس/2011)، الادعاء بأن الفلسطينيين وراءها، فإضافة إلى تصريحات السيدة شعبان ثمة ما كتبته جريدة «الوطن» السورية، وما روّجته قناة «العالم» الإيرانية، حينها.

لكن ما الحقيقة؟ في الواقع فإن المخيّمات الفلسطينية، المتوزّعة في مدن حلب واللاذقية وحماه وحمص ودمشق ودرعا، لم تكن بمثابة بؤر ناشطة في الثورة السورية، مثلها مثل البؤر التي كانت تجري فيها التظاهرات الغاضبة، والاعتصامات الحاشدة، على غرار ما كان الأمر في دوما والزبداني وبرزة والميدان والقابون والمزة في دمشق، أو على غرار ما كان يجري في مدن حمص وحماه ودرعا وإدلب.

ومثلاً، فقد كانت التظاهرات العارمة التي تعمّ شوارع منطقة الحجر الأسود (جنوب دمشق) تتجنّب الوصول إلى مخيم اليرموك المجاور لها تماماً، والأمر ذاته ينطبق على مجمل مخيمات مدينة دمشق الخمسة الأخرى، ومخيمي مدينة حلب (النيرب وحندرات)، وغيرهما من المدن، في ما يمكن اعتباره بمثابة تفهّم من مكونات الثورة السورية لخصوصيّة وضع المخيمات الفلسطينية.

وربما ينبغي هنا لفت الانتباه إلى أن هذا كان يجري على رغم وجود نوع من وعي جمعي، عند معظم الفلسطينيين، غير متعاطف مع النظام السياسي السوري، بحكم أن معاناتهم مثل معاناة السوريين، وبالنظر الى التصادم التاريخي بين الوطنية الفلسطينية، كما مثّلتها حركة «فتح»، وسياسة التدخّل السورية، مع ما يجرّه كل ذلك من ذكريات ومآسٍ، تبدأ من مخيم تل الزعتر إلى حروب المخيمات وصولاً إلى مخيم نهر البارد. وقد يمكن تفسير ذلك، أيضاً، بضغط الذكريات المأسوية المختزنة من التجارب السابقة، التي وضعت الفلسطينيين في مهب الريح، في الأردن (1970)، ولبنان (بعد العام 1982) والكويت (1991) والعراق (بعد عام 2003)، وفي غياب الإجماع الوطني عندهم، وترهّل كياناتهم السياسية، فضلاً عن إدراكهم محدودية دورهم في المعادلات السورية، إذ إن نسبتهم العددية لا تزيد عن 2.5 في المئة من عدد السكان.

يجدر التذكير هنا بأن الكيانات السياسية الفلسطينية (وضمنها المنظمة والسلطة والفصائل) نأت بنفسها عما يجري في سورية (باستثناء المنظمات المحسوبة على النظام والمقيمة أساساً في سورية)، وهذا ينطبق حتى على حركتي «فتح» و «حماس»، على رغم أن الأولى محرومة من العمل العلني منذ ثلاثة عقود في سورية، وأن ثمة خصومة تاريخية بينها وبين النظام القائم، كما ان الثانية تعاطفت مع الربيع العربي في البلدان التي حصلت فيها الثورات.

لكن عدم تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى بؤرة من بؤر الثورة السورية الساخنة لا يعني أنها نأت بنفسها عن هذه الثورة، بالمعنى السلبي، ذلك أن هذه المخيمات عبرت عن تعاضدها مع الثورة السورية، بطرق أخرى، تمثّلت باحتضان أبناء المدن والأحياء المنكوبة، وتقديم الدعم الإغاثي لهم، في ما يتعلق بالمواد التموينية، والطبابة، والسكن، وحتى في مجال الإعلام حيث نشط فلسطينيون كثر على شبكة «الفايسبوك» نصرة لقضية الثورة السورية، في المعركة على الرأي العام.

فوق كل ذلك، ثمة أيضاً فلسطينيون شاركوا مباشرة في فعاليات تلك الثورة، أي في التظاهرات والاعتصامات ومساعدة التنسيقيات وإخفاء النشطاء ونقل الجرحى، وإسعاف المصابين، فثمة منهم من قتُل ومن اعتقل ومن نكّل به ومن لوحق ومن اختفى.

لكن معاضدة المخيمات الفلسطينية للثورة السورية لم تكن ذاتها، إذ ثمة تفاوتات بين مخيم وآخر، تماماً كما ثمة تفاوتات في مشاركة مدينة سورية وأخرى في هذه الثورة. والحال، فإن مخيمات الفلسطينيين في سورية تطبّعت بطابع المدن الموجودة فيها، إذ وجدت مخيمات درعا وحمص واللاذقية وحماه نفسها في خضم الثورة السورية، في حين أن المخيمات الأخرى، في مدينتي دمشق وحلب، تطبعت بحال هاتين المدينتين؛ اللتين تجاوبتا بصعوبة، وفي وقت متأخّر مع الحالة الثورية، علماً أننا هنا نتحدث في كل الأحوال عن الطابع السلمي والشعبي للثورة.

عدا ذلك، فلعل من المفيد التأكيد هنا أن المخيمات الفلسطينية لم تشهد البتّة أي ظاهرة تسلّح، أو مشاركة في فعاليات عسكرية مناصرة للثورة، على رغم أن النظام تعامل مع بعض المخيمات كما الأحياء السورية المجاورة لها، بحيث إنها تعرضت للقصف، ونالها ما نال جوارها، من تدمير وتنكيل وتهجير وقتل، وهو ما حصل في مخيمي درعا واللاذقية، وبدرجة أقل في مخيمي حمص وحماه، وأخيراً في مخيم اليرموك.

ولم تقتصر معاملة النظام مع المخيمات على هذا النحو الوحشي، فقط، إذ إن أجهزته الأمنية وبالتعاون مع بعض الجهات الفلسطينية، المعزولة جماهيرياً، حاولت خلق حالة موالية لها في المخيمات، لتحويلها إلى بؤر للثورة المضادة، وعملت على تسليحها، وإطلاق يدها، في العبث في المخيمات، وضمنه إثارة الفتن بينها وبين جوارها (وهو ما نجح جزئياً في النيرب)، الأمر الذي تم التغلّب عليه، ومقاومته، وتفويت استهدافاته، بفضل وجود قطاعات من الشباب الفلسطينيين التي أخذت على عاتقها ذلك.

وفي إطار الحديث عن المخيمات ربما من المفيد تمييز مخيم اليرموك، الذي يعتبر بمثابة مدينة، فضلاً عن كونه بمثابة «عاصمة» مخيمات اللاجئين، بالنظر إلى انه يضم اكبر عدد من اللاجئين في مخيمات الفلسطينين قاطبة. فهذا المخيم القائم في جنوب دمشق، والذي يضم أكثر من نصف مليون فلسطيني وسوري، يعيش حالة حراكات سياسية وتفاعلات ثقافية، ذات طابع مديني، أنشط من المخيمات الأخرى، وثمة رأي عام فيه في أوساط قطاعات واسعة من الشباب ترى أن ليس ثمة فرق بين فلسطيني وسوري في مسألة النضال من اجل الحرية والكرامة.

ومع أن هذا المخيّم حافظ على سمتي التعاضد والتفاعل غير المباشرين مع فعاليات الثورة السورية، إلا انه رفدها بأكبر عدد من الناشطين بين المخيمات الأخرى، أيضاً.

لكن مخيم اليرموك هذا، ومنذ تظاهرة يوم الجمعة (قبل الماضي)، أي بعد عام ونصف عام من الثورة تقريباً، بات مختلفاً، بمعنى أنه تجاوز العتبة، بالتحوّل من مساندة الثورة، إلى الدخول على خطّ فعالياتها. ففي اليوم المذكور استخدمت الأجهزة الأمنية الرصاص لتفريق المتظاهرين السلميين، وترويعهم، ما أدى إلى مصرع وجرح العشرات. وقد تفاقم الوضع في اليوم التالي عندما شهد المخيم تظاهرة ثانية عارمة، لتشييع الشهداء، عبر فيها الفلسطينيون عن غضبهم مما جرى، وعن انحيازهم للثورة السورية، المشروعة والعادلة، وبدورها فإن هذه ووجهت بوحشية لا تقل عن سابقتها.

وإنه لمن اللافت تزامن هذا الصعود الفلسطيني باتجاه الثورة السورية مع تصاعد فعاليات الثورة ذاتها. هكذا بات مخيم اليرموك احدى علامات الثورة السورية، وما عزّز ذلك لجوء المنكوبين في المناطق المجاورة إليه، حيث احتضن اللاجئون الفلسطينيون القدامى «اللاجئين» السوريين الجدد، وتفانوا في تقديم كل الرعاية والطمأنينة لهم.

ليست تلك الحادثة الأولى التي أدخلت هذا المخيم على خطّ الثورة السورية، إذ سبقتها انتفاضته العارمة، إبان تشييع الشهداء الذين قتلوا برصاص القنص الإسرائيلي على الحدود مع الجولان، في الخامس من حزيران (يونيو) من العام الماضي، ففي تلك الانتفاضة صبّ المخيم جام غضبه على الفصائل المتواطئة مع النظام السوري، باعتبارها ضحّت بهؤلاء الشباب في سبيل حرف الأنظار عن مجريات الثورة الشعبية في سورية.

اللافت أن ما جرى في الحادثتين الأولى والثانية عبّر عن أفول عصر الفصائل، من الناحية العملية، حيث إن الفاعلين هم من الشباب الذين عركتهم الأحداث، والذين باتوا أكثر احتكاكاً بالعالم بفضل وسائل الاتصال والثورة المعرفية، والذين يبحثون عن دور لهم في هذا «الربيع العربي» الجارف. وينطلق هؤلاء في تفاعلهم مع الثورة السورية من قناعة مفادها أن ما هو جيد للسوريين جيد للفلسطينيين.

* كاتب فلسطيني

مخيم اليرموك ودلالاته الرمزية

علي بدوان

المخيم الاستثنائي

التأخي السوري الفلسطيني

اليرموك وحارة الفدائية

شهد مخيم اليرموك الفلسطيني الواقع جنوبي مدينة دمشق -قبل أيام خلت- حركة استثنائية، وغير اعتيادية، في ظل الأزمة الوطنية الكبرى التي تعتمل داخل سوريا الشقيقة، عندما توافدت إليه أعداد كبيرة من أبناء المناطق المحيطة به من الأخوة السوريين من أحياء مجاورة، وصفت بأنها مناطق توتر ملاصقة للمخيم من كل الجوانب (الميدان، الحجر الأسود، التضامن، القدم ..) ومجاورة له.

مخيم اليرموك، هب بشيبه وشبابه، وفتح القلوب والصدور لجميع من دخل شوارعه وحاراته، وشكّل لجانه الشعبية خلال فترة قصيرة جداً، والتي قامت على الفور بتأمين السكن والإقامة للناس القادمين إليه في مدارس وكالة أونروا وفي البيوت وغيرها، مع تقديم كل ما هو مستطاع من أسباب الحياة لهم جميعاً.

مخيم اليرموك، وأبناؤه الشجعان، وأهله الطيبون، استقبل جميع من قدم إليه “استقبال الأهل للأهل” دون التفات لأي معنى أو لأي موزاييك. فهو مخيم، وبالأحرى تجمع فلسطيني استثنائي وطني وقومي بامتياز، كان وما زال في صدارة العمل الوطني الفلسطيني، وفي حضور أبنائه وفي دور مواطنيه في الأزمة السورية، حيث تسود لغة “الحياد الإيجابي” واليد الممدوة للجميع في موزاييك المجتمع السوري من أجل بلسمة الجراح، والدعوة لسوريا وشعبها بالحفظ والأمان والسلامة.

فما الذي يميز هذا المخيم الفلسطيني، وما الذي جعل منه يحتل مكاناً استثنائياً في الذاكرة الوطنية الفلسطينية؟

المخيم الاستثنائي

نبدأ القول بأن مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين يملك متسعاً حياً، نابضاً، متألقاً، وافراً وغنياً، في الذاكرة الفلسطينية، وفي موسوعة الكفاح الوطني الفلسطيني المعاصر، وفي مسيرة المقاومة الفلسطينية.

كما يملك خصوصية وفرادة ميّزته على الدوام، فهو مخيم المعسكر الأول للفدائيين الفلسطينيين ولحركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الشعبية/القيادة العامة وغيرها من فصائل العمل الوطني الفلسطيني. كما هو مخيم البندقية الأولى، والشهيد الأول، والبلاغ العسكري الأول، ومقبرة الشهداء الأولى التي دفن تحت ترابها القوافل الأولى من شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة، وعدد كبير من قادتها ومفجريها.

مخيم اليرموك، ليس مكاناً جغرافياً بحتاً، أو موئلاً لمجموعات أو كتل بشرية من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إنه جزء أساسي من التاريخ والفعل، الذي يلخص دراما النكبة الفلسطينية وتحولاتها، كما يلخص سطوة وقوة وحضور الفلسطيني، كما يلخص إنسانية ونبل هذا الشعب الذي رمت به أقدار النكبة خارج وطنه التاريخي فلسطين.

رمزية مخيم اليرموك، باتت موجودة بشكل مستديم في سردية العمل الكفاحي للمسيرة الوطنية الفلسطينية المعاصرة، وللوطنية الفلسطينية. فقد تحوّل هذا المخيم إلى مدينة عامرة بمن فيها، وصورة حية عن فلسطين، فكل من عاش بين أزقته وشوارعه، وكل من سكنه وساكن أهله ولو يوماً واحداً، عشقه، وما انفك عشقه عنه حتى الآن.

إنه المخيم الذي ينبض في الحياة ليل نهار، لا تعرف صباحه من مسائه، بأسواقه العامرة المدنية، وبنواديه الثقافية ومراكز المؤسسات الوطنية الفلسطينية المنتشرة على امتداده، والمجتمعية المحلية ومراكز وكالة أونروا والهيئة العامة للاجئين، ليضم بين ثناياه العدد الأكبر من مثقفي فلسطين وكتابها، وأُدبائها، وفلاسفتها، ومنظريها، ومناضليها، وكوادرها، وفعالياتها، وحتى أطبائها، ومهندسيها، ومدرسيها، ومشاكسيها.

فهو أكبر تجمع فلسطيني خارج فلسطين على الإطلاق، إذ تقارب أعداد المواطنين الفلسطينيين داخله بحدود ربع مليون مواطن فلسطيني من أصل أكثر من ستمائة وخمسين ألف مواطن فلسطيني مقيم فوق الأرض السورية، منهم ما يقارب النصف مليون لاجئ منذ العام 1948 وهم من يطلق عليهم إسم “فلسطيني سوري” أو “فلسطينيو سوريو ـ سوريو فلسطين”. حيث يتمركز اللاجئون الفلسطينيون في ما يعرف بـ(لب المخيم) بينما يسكن فيه ويحيط به أكثر من مليون مواطن سوري من مختلف مناطق سوريا من أقصاها إلى أقصاها.

التأخي السوري الفلسطيني

لقد صنع الفلسطينيون في مخيم اليرموك، مدينة جديدة باتت كأنها مدينة عريقة في قدمها وتاريخها، تسود فيها حالة التأخي والاندماج الهائل بين أبناء الشعبين الشقيقين التوأمين السوري والفلسطيني. حيث الحياة المشتركة بكل جوانبها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية… إلخ.

مع وجود حالات واسعة من الزواج المتبادل بين أبناء وبنات الشعبين الشقيقين، والأهم في هذا المجال أن الزواج المتبادل يتخطى المنطق الطائفي، لنجد بأن المئات من الشبان الفلسطينيين يقترنون بفتيات سوريات من كل المناطق والطوائف من موزاييك المجتمع السوري، مجسدين بذلك رؤية وطنية وقومية وإنسانية وأخلاقية وحتى إسلامية تتعدى منطق الطوائف المقيت، وتعطي صورة ناصعة عن الشعب الفلسطيني.

وفي التأخي والاندماج، ومنذ العام 1948، ومنذ صدور مرسوم المساواة بالحقوق والواجبات (مع احتفاظ اللاجئ الفلسطيني بهويته الفلسطينية)، يذهب السوري والفلسطيني معاً إلى المدرسة، مدرسة أونروا للفلسطيني، ومدرسة الحكومة التابعة لوزارة التربية للفلسطيني والسوري.

ويذهبان للجامعات السورية معاً بفرص تكافؤ واحدة، ويتقدمان للمسابقات الوظيفية معاً وبفرص تكافؤ واحدة، ويذهبان لخدمة العلم (خدمة الجيش) معاً، في مواقع واحدة وفي كليات ومدارس عسكرية واحدة، وفي مهاجع وأسرة نوم وقاعات تدريب واحدة، ليصار بعضها إلى نقل وفرز الفلسطينيين بمعظمهم إلى جيش التحرير الفلسطيني بعد إنجاز الدورات التدريبية، ويبقى منهم البعض ممن لا يتوفر لهم من اختصاص عسكري في جيش التحرير ليخدموا (العسكرية) في القطعات العسكرية السوريا وخاصة منهم الجامعيين (ضباط مجندين).

وفي التأخي السوري الفلسطيني، كان السوري على الدوام معنا في قواعد ومقرات ومكاتب ومؤسسات المقاومة والفصائل الفلسطينية، منذ العام 1965، مدوناً شهادة كبيرة في مسيرة الكفاح الوطني الفلسطيني الذي باتت فيه أعداد الشهداء السوريين تقارب ثلث شهداء الثورة الفلسطينية المعاصرة بعموم فصائلها المعروفة.

هذا التأخي الودود واللصيق، كان من المنطقي ومن الطبيعي أن تتوالد انطلاقا منه، تلك الهبة الهائلة والسريعة جداً، من قبل أبناء مخيم اليرموك وشبابه وشاباته وحتى من نسائه وكبار السن فيه، الذين انتشروا في الشوارع، معلنين تشكيل اللجان الشعبية، من أجل مساعدة إخوانهم السوريين من الذين اتجهوا نحو المخيم من المناطق المحيطة به والتي باتت تعرف باسم مناطق وبؤر التوتر خلال الأيام الماضية.

فالشعب الفلسطيني لن يكون جاحداً أو ناكراً، ولا يمكن له أن ينسى اليد البيضاء لسوريا والشعب السوري، الذي استقبل جزءاً كبيراً منه عام النكبة، وشاركه بالمأكل والملبس والماء والدواء والعمل.

اليرموك وحارة الفدائية

لقد تأسس مخيم اليرموك عام 1954، بمبادرة من شخصيات وطنية سورية، عندما قامت الهيئة العام للاجئين الفلسطينيين العرب التي تم تشكيلها عام 1949 لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وبالتعاون مع وكالة أونروا، بإعادة إسكان اللاجئين الفلسطينيين، بنقلهم من مساجد وجوامع دمشق التي أقاموا فيها لحظة القدوم إلى سوريا عام النكبة، وهي المساجد الموجودة في أحياء الميدان، والشاغور، وباب سريجة، وساروجة والعقيبة، والعمارة، والقيمرية، وقبر عاتكة، وشارع بغداد، وغيرها من أحياء دمشق العريقة ومساجدها القديمة التاريخية.

قام مخيم اليرموك في موقعه الحالي في مكان كان يُعرف بمنطقة “شاغور بساتين”، منطلقاً من الحارة الأولى فيه التي تسمى الآن “حارة الفدائية” باعتبارها الحارة التي انطلقت منها الدفعات الأولى من قوات الفدائيين الفلسطينيين، والحارة الأولى التي سقط منها أكثر من خمسة عشر شهيداً، من أبناء الجليل شمالي فلسطين.

يعود أصل سكان مخيم اليرموك في سوريا إلى مناطق الشمال المحتل عام 1948 في الجليل وعكا وصفد وحيفا وطبريا ومنطقة غور الحولة، وقليل منهم يعود إلى مدن يافا واللد والرملة ومناطق قطاع غزة.

مخيم اليرموك، الشامخ الآن في استقبال واحتضان أشقائه السوريين القادمين إليه من المناطق المحيطة به، يكتب مدونة جديدة في سفر العمل الوطني الفلسطيني، وفي إخلاصه وحبه لشعب ولبلد عاش على ترابها وأكل من خيراتها، وشرب من مائها، وتعلم في مدارسها وجامعاتها، منذ اللجوء القسري عام 1948.

على جدران مخيم اليرموك، وفي شوارعه رسم الفلسطينيون مآسيهم، مؤرخين بخربشات أقلامهم دراما اللّجوء، فتدمع جدران المخيم عند التحليق عليها. وعلى جدران المخيم نشروا ملصقاتهم، وصور شهدائهم. ورسموا على جدران مدارس أونروا (يوجد 38 مدرسة تابعة لأونروا في اليرموك) لوحات العودة إلى حيفا ويافا وعكا وصفد وطبريا واللد والرملة، العودة هناك إلى الوطن السليب، وإلى الهوية التي ما زالت تعيش في وجدان كل لاجئ فلسطيني.

إن تلك الكلمات ليست شاعرية، أو لغة خشبية أو متقادمة، كما يعتقد البعض، إنها كلمات “قوة الحق في مواجهة حق القوة” تتأجج كل يوم عند تلك الأجيال التي توالدت في صفوف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، لتكسر ما قاله وزير خارجية الولايات المتحدة فترة الخمسينيات من القرن الماضي جون فوستر دالاس “الكبار يموتون والصغار ينسون”.

الجزيرة نت

هنا المزّة وليس غزّة!

ماجد كيالي

“هنا المزّة وليس غزّة”! هذه مجّرد كلمات كانت مكتوبة على لافتة وضعت فوق خرائب بيت في حي الإخلاص في منطقة المزّة، الذي لم يبق منه شيء تقريباً، كأنه تعرض إلى زلزال. حتى البساتين المجاورة لهذا الحي الشعبي، الذي يقع على هامش الطرف الغربي للمنطقة الراقية من المزّة، وخلف السفارة الإيرانية، وإلى الشمال من كلية الصيدلة، بدت مجروفة بالدبابات والآليات العسكرية، إذ اقتلعت أشجار الصبّار التي صمدت لمئات السنين، والتي كانت تزيّن “بسطات” أوتوستراد المطار، فتشهي العين وتبلّ الريق بمذاقها العسلي.

“هنا المزّة وليس غزّة”! مجرد أربعة كلمات قد تبدو بسيطة، وربّما ساذجة، لكنها ليست كذلك البتّة، فهي جدّ موجعة وصارخة ومفارقة، وتختصر كل الحكاية. هذه ليست كلمات للدلالة على مكان، تحسّباً للبس ما عند مشاهدي الفضائيات، الذين تعوّدوا على رؤية هكذا مشاهد في غزّة، أو في الضفة، إنها فوق ذلك دلالة على الفاعل، فالقاتل هناك،هو إسرائيلي، في حين أن القاتل هنا، في المزّة، ليس إسرائيلي، وإنما أحد أخر.

لم تكن تلك المفارقة الأولى التي صدمتني، كفلسطيني سوري، خلال متابعتي لأحداث الثورة السورية، إذ سبقتها صدمتي كرم الزيتون والحولة، تينك المجزرتين المروعتين اللتين حصلتا في حمص ونواحيها في الأشهرالماضية، فثمة عين الزيتون وحولة أيضا في فلسطين (نواحي صفد)، وكانت وقعت فيهما مجزرتين (أواخر 1947 ـ 1948)، أي إبان أحداث النكبة، لكن الفاعل في سهل عين الزيتون والحولة الفلسطينيتين كان العدوّ الإسرائيلي، بينما الفاعل في كرم الزيتون والحولة السوريتين (كما في القبير وتريمسة وتلبسية) كان النظام الحاكم؛ ثمة فارق بسيط هنا وهو أن النظام الحاكم في إسرائيل لايقتل شعبه وإنما يقتل في شعب أخر، في حين في سوريا يستبيح الحاكم شعبه.

ولعل أهم مالفت انتباهي في الثورة السورية المدهشة، على شجاعة السوريين وتصميمهم غير المسبوق واستعدادهم العالي للتضحية، ذلك الثمن الباهظ (بالأرواح والممتلكات) الذي تم دفعه في هذه الثورة التي كانت عصيّة على التخيّل. فعلى امتداد 16 شهراً، أي أقل من عام ونصف، بلغ عدد الشهداء الموثقين 21369 شهيداً (لغاية تاريخ 23/7، بحسب قاعدة بيانات شهداء الثورة السورية syrianshuhada.com).

يا الله! هذا عدد مهول بكل المقاييس والمعايير، لاسيما مع أضعافهم من الجرحى والمعتقلين، ففي الانتفاضة الأولى، التي استمرت ستة أعوام (1987ـ1993)، لقي حوالي 1600 من الفلسطينيين مصرعهم برصاص الجيش الإسرائيلي، بمعدل 275 في السنة، ولقي 5000 فلسطيني مصرعهم في الانتفاضة الثانية، التي استمرت زهاء خمسة أعوام (2000ـ2005)، بمعدل ألف في السنة، علما أن هذه طغى عليها طابع المقاومة المسلحة، لاسيما من نمط العمليات التفجيرية (الاستشهادية) في المدن الإسرائيلية، والتي كانت كل عملية تودي بحياة حوالي 10 ـ 30 إسرائيلياً.

ما يبعث على الذهول، أيضاً، أن المجازر التي وقعت بحق الفلسطينيين، من قبل العصابات الصهيونية وبعدها من قبل إسرائيل، منذ العام 1937 حتى العام 2004 أدت إلى مصرع 8ـ9 ألاف منهم، نصفهم (أو أقل) خلال أحداث سنتي النكبة (1947ـ1948)، على مافي هذين العامين من معارك ودلالات رسمت مستقبل الشرق الأوسط إلى الآن. (http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/d26b2a50-b09c-44da-ac50-96c8cfd5d748)

والحال أن هول مايجري لا يقتصر على أعداد الضحايا وإنما هو يشمل طريقة القتل، والقتل الجماعي، والقتل الأعمى، إذ شهدت مدينة حمص في مرات عدة مصرع أكثر من مئة من مواطنيها، في يوم واحد، وهذا حدث في أماكن أخرى، أيضا. ففي يوم واحد ثمة أكثر من مئتي شهيد في مكانين (حمص والتريمسة)، و 100ـ 200 شهيد في سبعة أماكن (حمص، التي تكررت، وكفر عويد والحولة وجسر الشغور)، وفي 21 مرة ثمة حوالي 50 ـ 100 شهيد، وفي 70 مرة ثمة 25 ـ 50 شهيد. هكذا، ومثلاً، فإلى جانب حمص ثمة مجازر: التريمسة (12/7/2012)، مع227 شهيداً، وجسر الشغور (10/6/2011) مع 167 شهيداً، وكفرعويد (20/12/2011) مع 117شهيداً، والحولة (25/5/2012) مع103 شهداء، والسيدة زينب (18/7/2012) مع94 شهيدا، وزملكا (30/6/2012) مع 89 شهيدا، والقبير (6/6/2012)مع 78 شهيدا. أما المجازر التي ارتكبت بحق الفلسطينيين إبان النكبة فقد اشتهرت منها مجازر : بلد الشيخ مع 60 شهيداً (31/12/1947)، و”السرايا” في يافا مع 70 عربياً شهيدا (08/01/1948)، وسعسع مع 60 شهيدا (14/2/1948)، ودير ياسين مع 254 شهيداً (09/4/1948)، وهدار الكرمل (حيفا) مع 150 شهيدا (22/4/1948)، وعين الزيتون (صفد) مع 70 شهيدا (04/05/1948)، وصفد مع 70 شهيدا (13/5/1948)، وأبو شوشة (الرملة) مع 60 شهيداً (14/5/1948)، وبيت دارس (غزة) مع 260 شهيدا(21/05/1948)، والطنطورة مع 250 شهيدا (22/05/1948)، واللد مع 426 شهيدا (11/07/1948)، والدوايمة مع 580 شهيدا (29/10/1948).

قصارى القول فقد دفع الشعب السوري ثمنا باهظاً، بما لايقاس مع أي شعب أخر، وحتى مع الفلسطينيين، والمشكلة أن من يقوم بتدفيعه هذا الثمن هو النظام الذي جثم على صدره أكثر من أربعة عقود، والذي حول البلد إلى “عزبة” يتم توارثها! والمشكلة، أيضاً، أن هذا النظام يستبيح البلاد والعباد، وكأنه عدوّ حقاً، من دون أي رادع سياسي أو قانوني، أو أخلاقي، وبما لا يقل عن أي احتلال خارجي. وبديهي فإن المقارنة مع مافعلته اسرائيل مع الفلسطينيين، لا يقلل من بشاعة جرائم هذه الدولة اللاشرعية، والاستعمارية والعنصرية والمجرمة، فقط فإن هذه المقارنة تتوخّى إلقاء الضوء على فظاعة ما يكابده السوريون، وعلى حجم الفجوة بين النظام وشعبه.

ولعل هذه الملحمة البطولية، هي التي حفّزت شباب المخيمات الفلسطينية على التفاعل مع معاناة السوريين، فقد كتب الناشط خالد بكراوي: “في الليل اتصل فيني رفيق من مشفى فايز حلاوة وقال: لازمنا دم من زمرة ب+ بتقوم تطلع لتتبرع بتقولك أمك وين رايح يمه؟ بتجاوب رايح أتبرع…شو بكون جوابها؟..الأم العادية: لا ماما لا تطلع هلأ في قصف..وقناصة..بس الأم الفلسطينية بتقول: “طيب يمه استنا قايمة معك..قلت لأمي ونحنا عم نتبرع: يمه بتعرفي (ما كنت مفكر فيكي…دم!) بتقوم بتخلعني بقفا إيدا..قلتلها: طولي بالك مفكر انك كلك عسل هههه…(يعني حتى تحت القصف فينا نمزح)..في المخيم والقصف والقنص شغالين بتلاقي الناس برا بيوتها عم بتدور على جريح تسعفه…أو إذا القصف حرق محل أو بيت بتروح تطفيه…تحت شعار “العمر واحد”…أموت وأنا عم أساعد أحسن ما أموت وأنا قاعد…بالمخيم بتلاقي الشب..عدّد معي: صباحا ـ ولنا الفخر ـ عامل تنظيفات لأنو البلدية ما عم تشتغل..الضهر للمسا مراقب…مسعف…يخدمك تحت أي ظرف كان..آخر الليل مرابط عم يحرس البيوت يلي تركوها أهلها خوفا من القصف لتنسرق أو لمنع الحرامية من دخول البيوت والمحلات أو حماية الناس يلي نايمة…(هو ما حدا عم ينام )…و كل الناس دوريات…بالمخيم بس الناس تشوف زلمة مارق وحامل شنته فيها أواعي ومعه عيلته بكون رايح لبيت قرايبه…كل الناس بتقلو (تفضل عنا عمي بيتك و مطرحك)..احلا شي عملو القصف انو خلا الناس تحب بعض…(منقول).