ملف ملحق “كلمات” عن الشاعر سركون بولص

الوصول إلى مدينة سرگون/ سنان أنطون

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

لسنا بحاجة إلى حدث ما لنعود إلى سرگون بولص كي نقرأه من جديد. فهل توقّفنا أصلاً؟ وهو الذي رأى كل شيء والذي تزداد نصوصه توهجّاً مع الزمن. وهو الذي يعلّمنا «كيف نحمل العبء وننهض بعد الطوفان». وما أكثر الطوفانات اليوم! لكن نشر ترجماته وحواراته مجموعةً في كتابين ضخمين عن «دار الجمل» أخيراً مناسبة لتأمّل تراث هذا الشاعر الفريد وللتمعّن في خرائطه الجماليّة. وفرصة لتكوين صورة أشمل عن سلالته ومنابع التجارب المختلفة التي تمثّلها واستوعبها، قراءة وترجمة، في مئات النصوص.

والترجمة ممارسة معقّدة وبالغة الأهميّة وفعل إبداعي بحد ذاته تتجاوز النقل من حيز لغوّي إلى آخر. بل هي إعادة كتابة وبداية حياة جديدة للنص في لغة أخرى (يظلّ النص في حِداد إلى أن يترجم، بحسب ڤالتر بنيامين).

كيف نقرأ سرگون وأي الطرق نسلك إلى مدينته؟ لا يفترض السؤال طريقاً أو باباً واحداً بالطبع. لكن الكثير من القراءات السائدة تتعثّر وتدور وهي تكرّر مجموعة من الصور النمطيّة عن سرگون تبقيه أسير إطار جامد يقترن بمرحلة سابقة. وقلّما تأخذ بنظر الاعتبار تحوّلات خطابه الشعري ورؤيته، خصوصاً في ديوانه الأخير. ونمطيّة هذه القراءات محكومة بإطار عام تهيمن عليه الليبرالية الثقافيّة. ليبراليّة تلخّصها الكيفية التي يُقْرأ (أو بالأحرى: يُهْمَل ولا يُقْرأ البتّة) فيها البعد السياسي في شعر سرگون. فالقراءات الليبرالية تنظر إلى هذا الشاعر ككائن خارج كل الأطر السياسية (غالباً ما يذكر عدم انتمائه لأيِّ حزب، على عكس معظم مجايليه العراقيين، وكأن ذلك يعني خلوّ شعره من أي إيديولوجيا). والأمر يعود لفهم سطحي لمعنى السياسي أساساً وأطيافه الحاضرة في كل قول وفعل في العالم. وإذا ذُكِرَت قصيدتا «جلّاد» و«تقرير من الجبهة» وسياقهما واضح (عراق الثمانينيّات والدكتاتورية والحرب ضد إيران) فنادراً ما يشار، مثلاً، إلى قصيدة أخرى مهمّة بعنوان «إل سلفادور» من ذات المرحلة: «أيّها السادة/ ماذا فعلتم بالعالم؟/ أخاطب المجرمين الكبار بينكم/ أولئك الذين يسكّون نقود الأرق/ للشعوب الصغيرة/ مسلّحين/ بالديدان والدولارات/ بصواريخ بيرشنغ ووكالات الأنباء/ من الذي أوكل إليكم بالعالم، بأي شيء؟/ من أنتم؟» والتي تؤشر إلى نقطة تحوّل مهمّة في علاقة سرگون المعقّدة بأميركا التي بدت وكانت له في نهايات الستينيّات والسبعينيّات: أرض الحلم والحريّة والمغامرات والاكتشافات وشعرية الرفض، لكنّ صورتها في شعره ونظرته إليها ستتغيّر في الثمانينيّات.

القراءات الليبرالية تنظر إلى هذا الشاعر ككائن خارج كل الأطر السياسية

فنجده يتخلّص من ليبراليته الحالمة ويحدّق في الكابوس وهو على أرض القارّة المسروقة، كما سمّاها. وستصل خيبة الأمل الممزوجة بالغضب إلى ذروتها بعد حرب ١٩٩١ كما يذكر في أحد الحوارات «أصبحت أميركا مرآة دامية». وتترسّخ أكثر فأكثر بعد الحادي عشر من أيلول، فنقرأ في ديوانه الأخير «أرى أصابع رودان في كل هذا/ أراه واقفاً في بوابة الجحيم يشير إلى/ هوّة ستنطلق منها وحوش المستقبل، هناك/ حيث انهار برجان وجنّت أميركا». وبعد الحرب الثانية على العراق عام ٢٠٠٣ «أينها؟ أين أميركا التي عبرت البحر/ لآتيها، أنا الحالم؟ هل ستبقى أميركا ويتمان/ حبراً على ورق».

وإذا كانت «الحرب هي استمرار للسياسة بوسائل أخرى» كما قال كلاوسفتز، فلا بد من قراءة مقاربة سرگون للحروب التي شنّها البلد الذي اختاره منفى، ضد وطنه: العراق. وفي موقفه وشعره درس أخلاقي وجمالي بليغ عن علاقة الشاعر بالسياسة في زمن الحروب المستمرّة. من المهمّ استعادة ما ذكره بصدد الشعراء الأميركان «من يذكر الحرب المستعرة حوله وهي على الصفحات الأولى في كل جريدة في العالم؟ أرى الشعراء الأميركان اليوم مثل النعّام، يبحثون عن أقرب حفرة في الرمل ليدفنوا رأسهم فيها». وينطبق هذا على الكثير من الشعراء الليبراليين في منطقتنا. أمّا سرگون، فهو مثل تو فو (٧١٣-٧٧٠)، سيّد المنفى، الذي يتقمّصه في قصيدة رائعة والذي حاول أن يوجز تاريخ البشريّة بأكمله في ست كلّمات: «دخان الحرب أزرق/ بيضاء عظم البشر». من الإشكاليات السائدة في مقاربة سرگون هي قراءته عبر إثنيته واختزاله إلى «شاعر آشوري» في ما يمكن وصفه بقراءة «على الهويّة»، وهو ما أصبح شائعاً في زمن الطائفية البائس. ويعيد هؤلاء، بلا وعي، استخدام ذات الإطار الإثنوي/ القومي الذي استخدمه من قبل شاعر حزبيّ لتهميش سرگون والتشكيك بخبث بعلاقته بالتراث العربي في محاولة لإسقاط الشرعية الثقافية عنه. هؤلاء يقولبون الشاعر، ولكن إيجابياً، فيظل آشورياً. لا أقلّل البتّة من أهميّة خلفية الشاعر وهويّته وتكوينه. لكنه هو ومنجزه أكبر وأعمق من هذه الأطر الضيقة. وأفضّل قراءة الرموز والإشارات الواردة في شعره إلى التراث الرافديني في سياق التاريخ والمكان العراقي والثقافة العراقيّة التي ينتمي إليها سرگون بقوة قبل وبعد أيّ تقسيم هويّاتي. وكان بإمكان سرگون أن يكتب بالانگليزيّة وأن يشتهر كشاعر أميركي، لكنّه اختار البقاء في اللغة العربية التي قال عنها «هي الحبل السري الذي يربطني بشعبي وبتاريخي، هي الوطن الحقيقي الوحيد الذي أملك».

في العراق المتخيّل (والمستحيل) يحفظ أطفال المدارس قصيدة سرگون «بورتريه للشخص العراقي في آخر الزمن»؛ لأنها أيقونة شعريّة عن وطنهم وتاريخه. وفي عالمي المثالي (المستحيل أيضاً) يقرأ ركّاب المترو قصائد سرگون مترجمة على جدار القطار أو المحطّة. ولتكن إحداها قصيدة «سكّة» التي أستعيدها كلّما كنت في محطة مترو ليلاً: «إنّه نفس الفراغ الطالع/ من حضرة آخر الليل في أية مدينة/ متخمة بالأحياء والموتى: باريس، برلين، لندن. نيويورك/ آخر الغرب. نهاية الخط. سكّة الختام».

* شاعر وروائي عراقي

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟/ حسام السراي

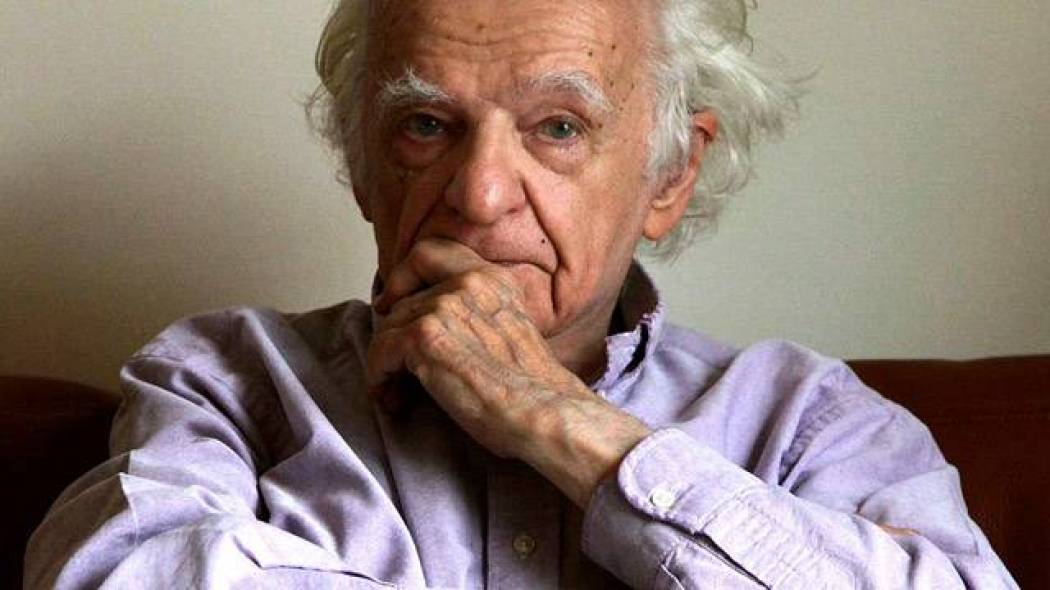

بغداد | كتبت صحف ومجلات وملاحق أدبيّة كثيرة عن سركون بولص (1944 ــ 2007)، ورثته أقلام وأسماء مهمّة، منذ رحيله في برلين. في هذا العدد من ملحق «كلمات»، لعلها المرة الأولى التي تجتمع فيها أسماء شعريّة ونقديّة عراقيّة من أجيال مختلفة، لاستعادة هذا الشاعر، الذي لا ينطفئ اسمه مثل حضوره المتجدّد على الورق.

المناسبة هنا هي الاحتفاء بتنوّع المنجز وبقائه مجالاً للتداول والبحث، خصوصاً مع صدور الكتابين الأخيرين له عن «منشورات الجمل»: «سافرت ملاحقاً خيالاتي» (حوارات) و«رقائم لروح الكون» (ترجمات شعريّة مختارة). في كتابه الحواري، إطلاع للقارئ على آراء سركون، وهو يتحدّث مثلاً عن توحّد الزمن الشخصي مع الزمن الجماعي في روح الشاعر، ومرور على ذكر المذابح العراقية وجناية السياسة في بلاد الرافدين على بلد كامل، وكيف تعامل مع الحدث – المأساة شعريّاً، منوّهاً بما أسماه «الفخفخة الثقافيّة» عن عدّ الشاعر رسولاً اجتماعيّاً، في حين هو جسر إلى الخلاص الشخصي.

أمّا كتابه الآخر (الترجمات المختارة)، بدءاً من العنوان الملفت «رقائم..»، الذي يحيل على النصوص السومرية ومدوّناتها، وتعدّدية الأصول الجغرافية والاتجاهات الثقافية وحتى السياسية للشعراء الذين ترجم لهم سركون وضمّهم كتابه الأخير، فنحن أمام كتاب متميّز يعبّر عن إمكانات صانع يعرف كيف ينتقي أصواتاً متباعدة وأحياناً متنافرة، ويقدّمها ضمن فترات متفاوتة في مشغل شخصي واحد عبر الترجمة.

أوّل ملمح يمكن أن يكون مدخلاً عامّاً لتفسير هذا الاهتمام الذي ناله بولص، عن جدارة، في خارطتي الشعر العراقي والعربيّ أيضاً، هو معالم الثقة التي امتلكها الشاعر، بدءاً من تقديم مشروعه ورؤاه في الكتابة ككل، إلى اختياراته الخاصّة في عناوين القصائد، أي على مستوى الجرأة في وضع عناوين طويلة وغير مألوفة على صعيد «قصيدة النثر» والمشهد الذي أبرزها منذ عقد الستينيات من القرن الماضي. وربّما تحقّق له ذلك عبر الحفر في الجمل والاشتغال على توظيفات مختلفة في النص الواحد، طارحاً أسئلة ومتأملاً بصدق الحياة التي يكتب عنها، في مقاربات ومفردات حادّة، بعضها من باب المثال، ناجى فيها الأب، وأخرى استعاد فيها صديقه الراحل يوسف الحيدري: «كلماتي المليئة بالنذائر…/ هي الأثقل من تُراب قبر أبي المجهول…»، و«بغدادُ سُنبلةٌ تشبّثَ بها الجراد/ جئتُ إليك من هُناك/ إنّه الدَمار/ قالَ لي/ وسارَ مُبتعداً…».

«محمود البريكان واللصوص في البصرة»، واحد من نصوص سركون الشعريّة التي بيّنت قدرته على تحويل الأحداث وأطياف الذاكرة إلى نصّ شعريّ يشغله السرد من أوله إلى آخره: «ويأتيني، في الجُمعةِ هذه، خَبرٌ بأنّ البريكان/ ماتَ مطعوناً بخنجر في البصرة… الله أعلم كم كلفتك تلك الأسطوانة/ من راتبك الضئيل!». وبين هاتين الجملتين وما تلاهما، شغل على تصوير فجيعة مقتل الشاعر البصري: «كلّ يوم من أيامنا.. جمعة حزينة»، «حبلُ السُرّة انقطع، وامتدّ حبلُ المراثي»، لأنّه هنا يعلّي من شأن فجيعة الموت بالطعن، ويصوّر فظاعة حلولها وجوّ ما قبلها، لكنه لا يتخلّى عن بداهة الكتابة الإبداعيّة. إزاء هذه الأمثلة، فإنّ كتاب «عظمة أخرى لكلب القبيلة»، هو الأكثر تعبيراً عن المساحة التي شغلها السرد في فضاء القصيدة. مشروع كتابي توفّر لدى الشاعر، انطلاقاً من مقدرته على كتابة القصّة، وسيرته المعروفة في الترجمة، ومتنه الشعريّ بما فيه من بناء نثريّ بليغ، ابتعد فيه عن اللعب اللغوي المصطنع.

ولنا في كتابه القصصي «عاصمة الأنفاس الأخيرة» ما يستدعي التوقّف، وبالتحديد قصّته «يجوب المدن وهو ميّت» المزيّنة بصور شعريّة: «نجري وراء سحابة الربيع… يعجز ويتشرّب عادات المدن»، حيث أغلب القصص منشورة في أعوام الستينيات، وفي هذا دليل على البداية الناجحة التي تبعثر نتاجها بين المجلات العراقيّة والعربيّة، ولم تصدر إلا عام 2015 بعد وفاته. ربّما واحد من الأحداث الثقافيّة النافعة بحق، يتمثّل في وجود «منشورات الجمل» في بغداد، التي افتتحت فرعها بعد نيسان (أبريل) 2003. فمن مكتبتها في الباب المعظم و«بسطتها» في شارع المتنبي، وصلتنا كلّ كتب سركون. كان ذلك مناسبة لإقامة صداقة جديدة مع منجزه، عمادها الكتاب الذي لم يكن ممكناً في ما سبق الحصول عليه، كي لا يبقى الشاعر منفيّاً وغريباً ــ حياتيّاً وورقيّاً ــ عن أهله وقرّائه.

نقيّ ومشعّ، كما لؤلؤة/ عبد العظيم فنجان

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

عندما تعرّفتُ، لأول مرة، إلى شِعر سركون تعرّفتُ إلى الألم المصفّى، النقي والمشع، وعندئذ عرفتُ، بل أيقنتُ، أن الكتابة عناء، أو هي جرعات مركزة من المشقّة. هناك قصائد له، تبدو مغلقة، لا تمنح نفسها بسهولة، لكنها سرعان ما تصبح يسيرة. حدث هذا ــ مثلاً ــ مع قصيدة «حانة الكلب» التي حيّرتني طويلاً، إلى أن وجدتها مكتنزة بالمعنى، ممتلئة بشعر الحياة، بعدما أتيح لي قراءة رواية «على الطريق» لجاك كيرواك، التي أصدرتها «دار الجمل» أيضاً. بل إن مفردة اللؤلؤة، كما يكررها كيرواك في الرواية، تلمع وتشع في شعر سركون أبداً.

هكذا فشِعره، وخاصة مجموعته الأخيرة، شعر إحالات ثقافية وحياتية متنوعة، وأبطاله ــ إن صح التعبير ــ خارجون من معطف الكتب تارة، ومن معطف الحياة الشائكة والشاقة التي عاشها وحده، تارة أخرى. أما على صعيد التقنية فهو ينتفع كثيراً، وكثيراً جداً، من التقنيات السينمائية: التقطيع واللصق خاصة، كما أنه يستخدم كثيراً تقنية الفراغ في قصائده.

لا أزعم أنه ينفرد بذلك، لكن هذه مفاتيح مهمة لقراءته، وهي ــ في الوقت نفسه ــ إشارات ضرورية لمن يعتقد ــ هذا ما يقال همساً، أحياناً ــ أن سركون بولص نال أهمية أكثر مما يستحق، بل إن بعضهم يرى أن الاهتمام به ينطوي على دوافع دينية، كونه من الأقلية المسيحية، وليس بدوافع شعرية أو إبداعية. سوء الفهم هذا، وبالتالي سوء التقدير، لا ينطلق من رؤية نقدية منصفة، ليس لغياب النقد فقط، وإنما لأن تاريخ الثقافة العراقية، وتاريخ قصيدة النثر العراقية بالذات، الذي يُعد بولص من روادها، ما زال مرتبكاً وملتبساً، كما أن بولص لم يكن مهتماً بتسويق نفسه، بل لم يكن مهتماً بالأثر الذي يحدثه شعره، بقدر الاهتمام الذي كان يوليه إلى مهمة تحويل اللحظة العابرة إلى حلقة من حلقات الأبد. يتضح ذلك في الحوارات التي ضمها كتاب «سافرتُ ملاحقاً خيالاتي»، وهو كتاب ينفع كثيراً في تفسير وفهم عالمه المتعالي والشائك، كما أنه يلقي الضوء على مناخاته الشعرية، وعلى خلفياته الثقافية والحياتية، تلك الخلفيات التي يدور في فلكها شعره.

أهمية استعادة بولص، بكلام آخر، تكمن في محاولة القبض على تلك اللحظة الجوهرية في حياة كل شاعر أصيل، أعني: محاولة العيش قريباً من هواجسه الداخلية، أو في كنف التجربة الشخصية لشاعر لم يتورط بلعبة الإعلام، ولا بلغة مجتمع العلاقات الثقافية. زهدٌ وتعففٌ، بمعنى الكلمة، يقابله بذخ جمالي في الكتابة، الشعر، والأحلام: كرمٌ فائض من لدنه، يقابله جحود ونكران من لدن الثقافة العراقية أولاً، والعربية تالياً.

مع ذلك أنا أعتقد أن أكثرَ مَن يعرف سركون بولص هم قرّاؤه الخُلّص، وهنا لا يبدو مهمّاً عدد عشيقاته، أو المدن التي عاش فيها، أو ديانته، أو طول شَعره، أو عنوانه… بقدر ما يهم ما يتجلى من ذلك في نصوصه. ولعل الحوارات معه، فقرات السفر مثلاً، تكشف عن الكثير عن مخبوءات وأسرار شعره، وخصوصاً تلك الثيمة الأساسية في جميع كتبه: «الهرب إلى الأمام، دائماً»، وهو ليس هَرب الضحية من جلادها، يا للدهشة، بل هرب السيد: تخليه عن مقاطعاته وملكيته، توقاً إلى حرية أكبر، ومن ثم وقوع هذا السيد في فخ العبودية ضمن طغيان أكبر من طغيان العراق وقتذاك، أعني: في الطغيان الرأسمالي، والوجه البشع لأميركا الوجهات الرسمية، ما مهّد له نحو الحافز الجمالي الأهم، الذي دمغ به شعره: الهرب نحو شوارع الثقافة الخلفية، وأعني الانغماس في تجربة جيل «البِيت» الأميركي، وتماهيه معهم، حتى نهايته الظافرة.

* شاعر من العراق

الشاعرُ العراقيّ الوحيد/ سعدي يوسف

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

سركون بولص ( 1944-2007 ) ، يرحل في برلين…

في مستشفىً ببرلين.

في تمّوز، هذا العام، وفي الجنوب الفرنسيّ، في مهرجان لودَيف تحديداً، ألتقي سركون لقاءً غريباً.

كنتُ أعرفُ أنه في لودَيف، قادماً من لقاءٍ شعريّ بروتردام، لكني لم أجده في الأيام الأولى. انطلقتُ باحثاً عنه في الفنادق والمنازل، بلا جدوى. أنا أعرفُ أنه مريضٌ، وأنه بحاجةٍ إلى انتباه واهتمامٍ … لم «أعثرْ» عليه في هذه البلدة الصغيرة التي لا تصلحُ أن تكون بوّابةً حتى لنفسها…

سألتُ عنه أصدقاء، فلم يجيبوا.

عجباً!

وفي صباحٍ باكرٍ. عند مخبزٍ يقدم قهوة صباحٍ . رأيتُ سركون جالساً على الرصيف. كنتُ مع أندريا. قبّــلتُه: أين أنت؟

كان شاحباً، مرتجفاً من الوهَن، محتفظاً بدعابته : في الساعة الثالثة فجراً طردتْني مالكةُ نُزْلِ الورود.

La Roseraie

كانت تصرخ مرتعبةً حين وجدتْني متمدداً على أريكةٍ في البهو. سهرتُ مع خيري منصور وغسان زقطان. هما ذهبا ليناما في غرفتَيهما. لا مجال لي للعودة إلى الغابة. قلتُ أنام قليلاً هنا حتى انبلاج الصبح. لكنّ السيدة جاءت…

سألتُه: عن أيّ غابةٍ تتحدّث؟ (ظننتُه يهذي). قال بطريقته: إي… الغابة التي اختاروا مسكني فيها. ليس في المسكن فراشٌ مجهّز. المكان مقطوع. هناك سيارة تصل إلى المكان مرةً واحدةً في اليوم!

أخبرتُه أنني بحثتُ عنه في كل فنادق المدينة ومنازلها.

قال إنه ليس في المدينة!

جلسنا معه على الرصيف.

فجأةً لمحتُ إحدى المسؤولات عن المهرجان تخرج من باب منزلها.

ابتدرتُها بالفرنسية: Il va mourir dans la rue…

سوف يموت في الشارع!

عواهرُ المهرجانات، يستمتعن، كالعادة، في غرفاتٍ عالية…

■ ■ ■

قلقي عليه ظلّ يلازمني.

حقاً، اشتركتُ معه، في جلسة حديثٍ مشتركة، أمام الجمهور، عن العراق، وكان رائعاً وراديكالياً كعادته، ذا موقفٍ مشرِّفٍ ضد الاحتلال، على خلاف معظم المثقفين العراقيين. أقول إن هذه الجلسة المشتركة التي بدا فيها أقرب إلى العافية، لم تخفِّفْ من قلقي عليه.

رأيتُه آخر مرةٍ، في منزل الوردِ التعيس، حيث جاء به أنطوان جوكي ومصوِّرُ سينما. قالا إنه سوف ينزل هنا (المهرجان أوشك ينتهي). ظلاّ يرهقانه بمقابلةٍ تافهةٍ.

ثم أخذاه فجأةً إلى خارج منزل الوردِ. سألتُهما: أين تمضيان به؟ إنه مريض.

أجابا: هناك إجراءٌ رسميّ (توقيع أو ما إلى ذلك) ينبغي أن يستكمَل!

قلتُ لهما: إنه لا يستطيع السير. دعاه يستريح. نحن نعتني به.

قالا: لدينا سيارة!

انطلقت السيارةُ به، مبتعدةً عن منزل الورد.

في الصباح التالي غادرتُ لوديفَ إلى غير رجعةٍ.

■ ■ ■

قلقي عليه ظلّ يلازمني.

اتّصلتُ بفاضل العزاوي في برلين. ألححتُ عليه أن يتابع حالة سركون.

سركون في غُرَيفةِ مؤيد الراوي.

ثم اتصلتُ ثانيةً. قلت له إن سركون في المستشفى.

طمْأنني فاضل عليه.

لكني لم أطمَئِنّ.

■ ■ ■

هذا الصباح، ذهب خالد المعالي، يعوده، في المستشفى البرليني، ليجده ميتاً…

(التفصيل الأخير تلقّيتُه من صموئيل شمعون الآن…)

■ ■ ■

ذكرتُ أن سركون بولص هو الشاعر العراقيّ الوحيد…

قد يبدو التعبيرُ ملتبساً.

لكن الأمر، واضحٌ ، لديّ.

سركون بولص لم يدخل الشعر إلا من باب الشعر الضيّق.

بدأ في مطلع الستينيات، مجهّزاً، مكتمل الأداة، مفاجِئاً وحكيماً في آن.

لم يكن لديه ذلك النزق (الضروريّ أحياناً) لشاعرٍ شابٍّ يقتحم الساحة.

سركون بولص لم يقتحم الساحة. لقد دخلَها هادئاً، نفيساً، محبّاً، غير متنافسٍ.

كان يسدي النصيحةَ، ويقدم أطروحة الثقافة الشعرية الرصينة، مقابل الخصومةِ، والمشتبَكِ، والادّعاء.

لم يكن ليباهي بثقافته، وإن حُقّتْ له المباهاة.

هو يعتبرُ الشعرَ نتيجَ ثقافةٍ عميقةٍ وممارسةٍ ملموسةٍ .

سركون بولص يكره الإدّعاء!

■ ■ ■

وأقول إنه الشاعرُ الوحيدُ …

هو لم يكن سياسياً بأيّ حالٍ .

لكنه أشجعُ كثيراً من الشعراء الكثارِ الذين استعانوا برافعة السياسة حين تَرْفعُ…

لكنهم هجروها حين اقتضت الخطر!

وقف ضدّ الاحتلال، ليس باعتباره سياسياً، إذ لم يكن سركون بولص، البتةَ، سياسياً.

وقفَ ضد الاحتلال، لأن الشاعر، بالضرورة ، يقف ضد الاحتلال.

سُــمُوُّ موقفِه

هو من سُــمُوّ قصيدته.

■ ■ ■

لا أكاد أعرفُ ممّن مارسوا قصيدة النثرِ، شاعراً ألَمَّ بتعقيدات قصيدةِ النثرِ، ومسؤولياتها، مثل ما ألَمَّ سركون بولص. مدخلُهُ إليها مختلفٌ تماماً. إنه ليس المدخلَ الفرانكوفونيّ إلى النصّ الـمُنْبَتّ، في فترةٍ مظلمةٍ من حياة الشعر الفرنسيّ:

رامبو مقتلَعاً من متاريس الكومونة…

مدخلُهُ، المدّ الشعريّ الأميركيّ. مجدُ النصّ المتّصل.

أطروحةُ تظاهرةِ الطلبة، حيثُ القصيدةُ والقيثارُ والساحةُ العامّة.

قد لا يعرف الكثيرون أن سركون بولص كان يطوِّفُ مع فريقٍ، لإلقاء الشعر في البلدات الأميركية والقرى…

طبلٌ وقيثارٌ وهارمونيكا…

■ ■ ■

قصيدتُه عن «السيد الأميركيّ» نشيدٌ للمقاومة الوطنية في العراق!

■ ■ ■

سركون بولص…

شاعر العراق الوحيد!

لندن 22.10.2007

* شاعر عراقي

«حانة الأبدية»/ حسن مجاد

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

لا يمكنُنا أن نقرأ شعرية سركون بولص بعيداً عن أثر الشعرية الأوروبية المضادة التّي خرجت من الجموح السوريالي للعالم، أو انكسار راية التمرد على نسق الرمزيّة بشكلها الأنكلوسكسوني أو الفرنسي؛ لأنَّ بولص يمتص بوعيه العدمي كلّ لحظة التناقض الصارخ بين «الكينونة والوجود»، ويحيل التجربة الشعورية إلى حالات اللازمنية كتسامٍ على الإحساس بالميثولوجيا والتاريخ والراهن؛ ولهذا تبدو الفكرة الشعرية جماليّاً مندغمة بروح الجموح في اكتشاف العالم الداخلي للإنسان الفائض عن الحاجة.

وبذلك تتكوّن شعرية بولص بين أبعاد الانعطاف الباطنيّ للاستبطان السايكولوجي، ونفي صيرورة الزمن بوصفه وحدة متسلسلة في المكان، وتجيء رحلة المغامرة والاستقصاء التأملي للجموح من «حامل الفانوس في ليل الذئاب» عبوراً نحو البحث عن الجحيم الأرضي «الوصول إلى مدينة أين»، وأخيراً الركون إلى حياة صاخبة، مملوءة بالضجيج واقتلاع الذاكرة والنسيان في «الحياة قرب الأكروبول»، وهي ما عمقته رحلة الاغتراب الروحي من الإحساس بالتناشز الاجتماعي، إلى رحلة البحث عن الملاذ، وصولاً إلى المنفى.

تنخرط تمثّلات حانة سيدوري في شعريّته عبر وعي جيل «البيتنكس»، ولا سيما آلَن غينسبيرغ الذي قدّمه إلى العربية مبكراً

إنَّ العالم في وعي سركون بولص الشعري عالم مفتت ومنهار أصالةً، وليس في شحوبه ما يدعو إلا إلى العواء في ليله الكئيب، أو الضحك في وجهه الساخر، وليس الوقوف على أطلاله بكاء ورثاء. لعلّ هذا الإحساس المتناقض لصورة العالم، قد تجيء من الشعور العدمي باللاجدوى من الأشياء ومصائرها الأزلية. ولهذا نراه يقول على نحو من السخرية المضادة أو الملهاة السوداء: «ما معنى الحِداد؟/ الميت في تابوته/ لا يطالب بالبلاغة/ الأيدي في فيء السطيحة/ تهشُّ ذباب الصيف العنيد/ وماذا يقول المرء/ عندما يموت في مكانه الآخر؟…/ وأنت، أيها الميت،/ ترقد بكل بساطة/ على ظهرك، وتختصر الكون». وإذا كان العالم بلا جدوى ولا يثير إلا الضحك الساخر، وكان النكوص حول الذات تقوقعاً وإيغالاً في التقاط التناقض في بئر الروح، فإنَّ هذه الفكرة حين تأتي في قصائده القصيرة، تكون أكثر انسجاماً وتوتراً منها في مطولاته الشّعرية التي يعوزها بعض صنعة الإحكام الشعري، إذ قد تنفلت الفكرة في القصيدة حتى تصبح تأملاً، أو تترهل في القصائد الطويلة حتى تخبو تحت هواجس مضطربة، وتصبح القصيدة متأرجحة بين مزاج حاد لحساسية قلقة، وفكرة لولا توهجها لبدت منفصلة عن فضاء التجربة الشعرية.

ولعلّ العبور من ليل الذئاب هروباً يقتضي فكرة البحث عن (مدن الأين) على (مركب نوح) الغارق بالفجيعة، هو ما يدعو الشّاعر إلى رؤية العالم في ما بعد وبتأثير من الشعرية الأميركية إلى أنه كون كرنفاليّ صاخب، وهو لا يعدو أن يكون حانة لاجتماع الملاهي بالمآسي، وصولاً إلى ما يؤسسه شعريّاً بـ«حانة الأبدية»، حين يكون السؤال الميتافيزيقي ضرباً من التشبث بالعبث، ويكون فائض الحكمة نوعاً من بهرجة زائفة لحياة تقف على حافةٍ. ولهذا يعمد إلى تشييد صورة الحانة بوصفها الفردوس الإنسانيّ البديل، مستلهماً أبعادها من «حانة سيدوري» في الميثولوجيا البابلية.

وتنخرط تمثلات حانة سيدوري في شعرية سركون بولص عبر وعي جيل «البيتنكس»، ولا سيما آلَن غينسبيرغ الذي قدمه إلى العربية مبكراً في قصيدته «عواء»، وهو جبل الغضب والتمرد والنزوة الزائلة. ومن هنا تجيء رحلة البحث عن الحانة تعبيراً عن اللحظة العراقية العدمية، مقرونة بتجربته التي تمثلت الإرث الرافديني في ملحمة الطوفان ورحلة جلجامش؛ ولهذا تبدو مدارات المعنى الشعري ومرجعياته موزعة بين العناء الميثولوجي والحكمة الدينية، وهي تكشف ــ رغم سعة المسافات وتبدل الأمكنة ــ تآزر الأضداد على نحو خلّاق، وهذا الاجتماع والتآلف مقترن باستحضار الماضي وجعله حاضراً في الأبد، فيجيء هذا التآزر مرة بلحظة صوفية إشراقية كما في «حانة الكلب» التي يضع لها مقتبساً من مقولة جلال الدين الرومي «إذا كنت نائماً في مركب نوح وأنت سكران ما همكَ لو جاء الطوفان»، أو في الرجوع إلى رحلة جلجامش مرة أخرى كما في مجموعته «الأول والتالي» (إلى أرض الأحياء تاق السيد إلى السفر)، وتمثل نهاية «كرسي القصب» الحركة الأخيرة للرحلة: «يا لها من رحلة/ الميّت والحي ضيوف في حانة سيدوري/ من يحتاج إلى الآلهة؟».

وتنطوي مرجعيات الفكرة الشعرية عند بولص على مأزق صراع حضاري بين الشرق والغرب، بين مركب نوح ورحلة جلجامش من جهة، وبين حانة سيدوري وحانة الكلب من جهة أخرى، لا تنفصم بعلاقة ثأرية شعوراً بعقدة النقص الحضاري، أو تتحول إلى غواية إيروتيكية، بل تستغور البعد الروحي للفرد وأزمته الوجودية. ففي الملاحظات الختامية التي وضعها في نهاية مجموعته «إذا كنت نائماً في مركب نوح» نراه يقول: «كان هذا العنوان قد خطر ذات يوم وأنا أسوق سيارتي في شارع ال كامينو ريال أي الطريق الملوكية وهو أطول شارع في كاليفورنيا… يرمز إلى الطريق التي سلكها كهنة المكسيك… لاحظت بالمصادفة لافتة على باب بار استرعت انتباهي في الحال، وتوقفت عندها كأنني وجدت سر أميركا أخيراً: حانة الكلب حرفياً على طريق الملوك… ملوك الروح… ذلك المعنى المتأرجح بين الكلبية والقداسة، بين حضارتين متصادمتين، عالمين بينهما فروقات شنيعة… كتلك التي بين أميركا الشمالية والجنوبية، أو بين الغرب والشرق. هكذا عدت إلى الكتابة ثانية. وكانت حانة الكلب». وبعدُ، فإنَّ سؤال بولص الشعريّ يظلُّ سؤالاً قائماً في اكتشاف الذات بأبعادها السايكولوجية والوجدانية، أو بترجيع أصدائها البعيدة في علاقتها بالواقع والتاريخ، إذ يبدو حينها الإنسان في القصيدة فرداً منعزلاً عن الآخرين، حارس سواحل، ينهكه المصير وتعذّبه روح المغامرة.

* ناقد وأكاديمي عراقي

مرثيّة سيئة تبحث عن الغفران/ عمر الجفال

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

في 2007، عندما غادر سركون بولص الحياة، كنت في التاسعة عشر، وأكاد أجزم أن أحدّاً لم يرثه بمقالة بأسوأ مما رثيته. أخاف الآن حتّى أن أعود لأقرأ ما كتبت. تلك جريمة ارتكبتها، وأحاول طلب الغفران في كلّ مرّة أعيد فيها قراءة كتب سركون الشعريّة الستّة، فضلاً عن ترجماته المميّزة، التي منحت معنى آخر، مثلاً، لآلن غينسبرغ الذي بدا شاعراً عاديّاً بترجمات أخرى.

إلا أني، على الرغم من خجلي من ذلك المقال، أحاول أن أجد مبرراً لنفسي… للفتى الذي كنته، المعجب بتراكيب سركون اللغوية، ببناء نصوصه، وجرسها الموسيقي، وعوالمها الزاخرة بالتفاصيل. تفاصيل تلي أخرى تركّب مشهداً درامياً مثل قصيدة «إلى الحالمين في ليلة ماطرة». أظل أنا الفتى أعيد تركيبها على هواي مثل المكعبات، لأخلق عالماً موازياً داخلها. عالم أستطيع استيعابه، غير عالم سركون المركّب والمليء بالإحالات.

ومبرري لحماقتي بكتابة مرثيّة سطحيّة عن سركون هي وعورته الشعرية. ليس سركون شاعراً سهلاً أبداً، على الرغم مما يوحيه في بساطة بعض نصوصه، أو حتّى في عناوين كتبه مثل «الأول والتالي» وهو الذي يكاد يكون جملة عادية في المعجم العراقي اليومي. إنها نصوص لا تخدع، لا تراهن على الصورة الغرائبية والجملة المكثفة والصدمة، وإنما على طبقات من الصور المركبة والاستعارات والإحالات.

ومما يزيد الولع بشعر سركون والاستمرار في إعادة قراءته واكتشافه، هو تفرّده الكامل، وخلوّ قصائده من أصداء شعراء آخرين. ويعدّ سركون من القلّة الذين يكتبون قصيدة نثر. لم يقع في مهاوي التأثير، على العكس مما حصل مع شعراء كبار آخرين، إذ تظلّ نغمات النصوص، والمترجمة منها على وجه الخصوص، تعزف داخل نصوصهم، ما يحيلها – في بعض الأحيان- على حفلة صاخبة تضرب بها صنوج الشرق والغرب بلا هوادة.

وإذا كانت قصائد سركون منفلتة من أيِّ تأثير، فإنّها أيضاً ــ رغم صرامتها البنائية ـــ حرّة تماماً.

نصوص لا تراهن على الغرائبية والجملة المكثفة والصدمة، بل على طبقات من الصور المركبة والاستعارات والإحالات

وسركون يكتب أيضاً عن أي شيء، وبخلطته العجيبة، يحيل اللاشيء هذا على «شيء» محكم، تتعاطف معه، وتعيد النظر إليه وفهمه من جديد، كما في قصيدة «بورتريه للشخص العراقي في آخر الزمان» من ديوانه الأخير «عظمة أخرى لكلب القبيلة»، وموضوعها لو كتبها شاعر آخر غير سركون، لبدت مرثيّة خائبة لبلاد تناهبها الغزاة، بمعزل عن الإنسان الذي بداخلها، أو لبدت مثل مرثّيتي الأكثر خيبة في رثائه.

وليس مستغرباً أن يُرِّحل سركون هوسه القصصي في بداياته إلى شعره. بالرغم من المساحة الضيّقة في الشِّعر وشروطه الكثيرة، وأهمّها الكثافة والإيجاز، إلا أنّ سركون لا يكفُّ عن خلق شخصيّات داخل قصائده. يمنحها لحماً ودماً وظلالاًوأزمات ومشكلات، وتعقيدات نفسيّة، على سبيل المثال في قصيدة «سقط الرجل».

وإذا كان سركون متنبّهاً وعالماً بكل تفاصيل الكتابة، فلا بد من أن يكون لديه التزامه السياسي داخل الشعر. غالبيّة قصائده فيها الكثير من الإدانة السياسيّة. لقد منح هذا المنفي العالمي معنى آخر للسياسة في الشِّعر. تجاوز الفضاء الأيديولوجي المباشر الذي كتب فيه الشّعراء الذين سبقوه بإنشاء، وأعاد خلقه من جديد بلغة عاليّة تترفّع عن اليومي الذي تكنسه الأحداث: «من يوقف العالم عن الانجراف/ أو يسد من أجلنا باب القيامة، بأية صخرة؟/ لا أحد».

وعلى صعيد شخصي، شعرت بتوبيخ عميق مجدداً بسبب المرثية البليدة التي كتبتها، بعدما قرأت كتاب «سافرتُ ملاحقاً خيالاتي» الصادر منذ فترة عن «دار الجمل». كتاب يجمع أهمّ الحوارات التي أجريت معه. وهناك، وجدت فرصة أخرى لإعادة قراءة كتب سركون التي تحوّلت إلى أناجيل، أينما ولّيت وجهي آخذها معي، علّني أحظى بالغفران، علّني أكتشف جديداً كلّ مرة، وهو فعلاً ما تسمح به هذه الحوارات التي يتحدّث فيها سركون عن مداخل مهمّة إلى شعره وترجماته… وحياته… حياة الشاعر التي تبدو قصيدة لا نهاية لها.

* شاعر من العراق

حوارات وترجمة

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

كتابا سركون بولص «سافرت ملاحقاً خيالاتي» (حوارات)، و«رقائم لروح الكون» (ترجمات شعريّة مختارة)، هما آخر ما صدر له عن «منشورات الجمل» عام 2016، بعد إصدارات في الشعر والترجمة فاقت الـ 18 كتاباً بالعربيّة والإنكليزيّة أيضاً.

يقدّم الكتاب الأوّل أهمّ الرؤى التي تبنّاها سركون في الكتابة والنظرة إلى الحداثة. يستمد الكتاب عنوانه من أحد اللقاءات الصحافيّة التي أجريت معه في باريس.

يطرح صاحب كتب «الحياة قرب الأكروبول» و«الأوّل والتالي» و«شاحذ السكاكين»، آراء ومواقف وتنظيرات، بنحو عفوي بعيد عن التكلّف، سمته الوضوح والتوصيف الحادّ للحياة والشعر معاً.

في الحوارات المطوّلة التي شهدتها مدن وعواصم مختلفة، ثمّة حبل سريّ واحد يربطها جميعاً، هي قناعة الشاعر بأنّ «الكون كلّه منفى» أو أن «العالم من حوله كرنفال للعيش» يريد أن يمرّ بما أمكنه من ألوانه ومتعه ومغامراته، انطلاقاً من ترحاله الدائم الذي منحه ثراء تفيض به نصوصه، مع وجود النبرة الخاصّة في الحديث عن الحال العراقية، باستعادة أحداث عايشها هو وكان شاهداً على حلول مأساويتها في بلده.

وفي «الرقائم»، نجد ترجمات لـ 130 شاعرة وشاعراً على مدار 600 صفحة. الجزء الأكبر من القصائد المترجمة ينشر للمرة الأولى، في حين أنّ الجزء الآخر منشور في صحف ومجلات ضمن محطات مختلفة من تجربته في الكتابة، من بين الذين ترجم لهم: أدغار آلان بو (1809- 1849)، وسيلفيا بلاث (1932- 1963) وعزرا باوند (1885- 1972).

أهمّ ميزة تسم شغله في «الرقائم»، هو تحدّيه لمصاعب الترجمة عن الإنكليزية لشعراء كتبوا نصوصهم الأصلية بلغات أخرى، مثل الألمانيّة والفرنسيّة والإسبانيّة والصينيّة، وعادت لتترجم إلى الإنكليزية ثانية، ليعمل عليها في مشغله الشخصي بروحية الشاعر الذي يعرف حساسية هذه المهمة الدقيقة والصعبة في آن واحد.

مختاراته في الترجمة جمع لأشكال من الشعر وحضور لمدن ولغات في الكتابة الشعرية، التي تحيلها ذائقة سركون إلى ولادات جديدة لتلك القصائد.

رسائل من سركون بولص إلى خالد المعالي

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

كنا في أواخر المرحلة التي كان فيها البشر يتبادلون الرسائل الورقية، الشاعر البعيد سركون بولص، والشاعر الشاب والناشر وموزع كتبه باليد خالد المعالي. ليس هناك ما يُغري في الأمر أبداً، حيث ضيق ذات اليد، العالم الذي يتكوّن على إثر العالم الذي يتهدّم. الكلمة كرسول وحيد بين شخصين من جيلين عراقيين مختلفين، وسط غابة أشواك عراقية وعربية شائكة حقاً. هنا بضع رسائل من مراسلات ورقية والكترونية للشاعر سركون بولص ستصدر في خريف هذا العام عن «منشورات الجمل».

(خالد المعالي)

سان فرانسيسكو

مارس – 1991

عزيزي خالد

ها هي القصيدة. وأرجو أن أنتهي قريباً، من كتاب غضبي، وإلّا انفجرت. اذا انتهى سيكون لديك. قد أراك قبل ذلك، فأنا لم أعد أطيق أن أبقى هنا، أتنفّس نفس الهواء مع الحثالة التي قتلت أهلنا بتلك الوحشية التي ما زالت حتى ذكراها تُمرضني…..

أرجو الخير للعدد. كيف أشكرك يا رجل؟ مشتاق جداً…

اكتبْ. حبّي لك

سركون بولص

(بدون مكان وتاريخ)

عزيزي أبا الجوش …..

لم أستطع أن أعثر على عنوان السيدة البريطانية. اعذرني، يمكنك أن تتصل بها، ولديك رقم تليفونها. وهي تدري بك، ولديها عنوانك ورقم تليفونك.

أو اذا شئت، فلتنسَ المسألة وسوف نتصل بها فيما بعد.

لعن الله الفودكا، والاحلام الرديئة!

مع حبي سركون

(بدون مكان ولا تاريخ)

عزيزي خالد

رحلة سعيدة الى بئر الاحلام (أو الآلام، من يدري؟) والعودة سالماً الى قواعدك الركيزة.

صديقك

الباحث عن بئر

نهاية آب 1997

شوبنغن (ألمانيا)

عزيزي خالد

أعتقد يا مولانا أن الوقت حان لتُسرج جملاً ذا سنامين نحو مضارب البابطين. لعلّ حلمك المزدوج يحتوي على نبوّة مفيدة تعيننا على إذلال بعض المصاعب المقبلة، ومن يدري…. رغم أنني، كما تعلم، لست من أهل التفاؤل السابق لأوانه. «عذابنا»… المشترك قارب النهاية على ما يبدو، رغم أننا نحن الشعراء اخترعنا مفهوم «الأبدية». بضع صفحات أبقيتها عندي لأقرّر إن كنت سألغيها أم لا.

تفاصيل صغيرة ودقيقة جداً كالرسوم في «دليل إلى…» سنقررها عندما أراك، ونختم هذا الفصل من حياة الكتاب. لكن… أعتقد الآن، أنه حقاً «كتاب». أعرف أنك ستوافقني.

تمنّيات. (أم أمنيات؟)

المحب

سركون بولص

سان فرانسيسكو

6 مارس 2000

عزيزي خالد

سمعت أنك في عُمان هذه الايام، وأكيد أنك تدري ممّن سمعت، فأرجو أن تكون حمّال أكياس الدنانير هذه المرة، وليس حمّال الأسيّة، مثلي! حالي في تقدّم كلّ يومين، وفي تأخّر كلّ ثلاثة. على أنني أعمل كالمجنون – قراءةً وكتابة.

إليك «الوصول…» مُحّركاً بشكل دقيق، ومُنقّحاً قليلاً. أرجو أن تدقّق تماماً هذه المرة، فهناك – ما زالت هناك – أخطاء كثيرة. لي ملاحظات عديدة بشأن الكتاب (الاخراج، إلى آخره) لكنني سأنتظر حتى نتحدث. ومن يدري، فقد أراك في الربيع. دعوة الدنمارك جُدّدت، وأعتقد أنني سأكون جاهزاً للرحيل بعد شهرين..

إتصل.

أخوك

سركون بولص

30 أكتوبر 1991

عزيزي خالد

ها هو الكتاب أسلمه إلى أصابعك الذهبية ومفاتيح آلتك العصماء… ساعدني على انهائه وجوم الطقس الألماني في هذه القرية، والعزلة المطلقة التي لم تتخللها سوى نزهات قصيرة إلى منطقة شليزفيغ – هولشتاين القريبة حيث لا أحد غير الأبقار في حقول مشذّبة ووفود نشطة من الخنازير. أحب أن أجري عليه تراتيب جديدة، سَحباً وإضافة وتغييراً… بعد، أو حين أراك. سأذهب الى هامبورغ بعد أسبوع، وسوف أغيّر مكان إقامتي هذا بعد ذلك. سأتصل بك. أرجو أن أراك قريباً… لنا حديث.

محبة

سركون

عزيزي خالد بن الوليد

وصلتني عنك أخبار من هنا وهناك، ولم أسمع منك شيئاً (لا خبر، لا كفيّة، لا حامض حلو…) أتخيّلك تسحب «الكواني» المليئة بالريالات، وفي آثارك بضع عرائس شاردات..

أنا هنا، أجلس الآن في حديقتي، وأصغي إلى طائر له نوع من الغناء الفاشل في انبعاث المسرّة. لعله عقعق، أو ما بينه والزرزور. يذكّرني بعقعق آخر تعرفه جيداً في باريس، أصبح طامةً على أهلها بغنائه الرديء طوال سنوات. وها هو يكفخهم «بسيرته» في ثلاث لغات! على أن المهم هو حديثنا الحقّ: هذا الكتاب أصبحت رؤياه كاملة. فهو الآن أكثر من أنطولوجيا. إنه كتاب يبرّر عنوانه «رقائم لروح الكون». سيكون ذلك جلياً في المقدمة. كاد يكمل. بل فاض عن إطار الاكتمال، وعليّ الآن أن أحذف الكثيرين، أو أقلّل من صفحاتهم، ليتّسع الكتاب لآخرين أكثر أهمية من حيث إبراز تلك «الرؤية». أكثر السِّيَر مكتوبة، وسوف أعمل فهرساً مؤبجداً بأسماء الشعراء.

إذاً، يا مُجيّش العساكر في ظلام أيامنا البهيم، إليك بهذا الفيض الأوّل على أن أتبعه قريباً جداً بسيول آتية. كيف أنت يا رجل أين كتاب إيتل «هناك»؟ هل يمكن أن أحصل على نسخة على الأقل؟ لا تنسى أنني أنا من ترجمه! البقية سنتحدث فيها عندما أسمع منك.

ودمت

سركون بولص

سان فرانسيسكو

08/08/2004

عزيزي خالد

وصل النبيّ إلى مينائه بالسلامة. وها هو يأتيك بأجنحة البريد البطيئة. كانت رحلةً وأيّ رحلة! من برلين إلى هنا، من السنة الماضية إلى منتصف هذه. رحلة اكتشافات ومواقع خفيّة على الطريق لم أكن لأقع عليها لو لم أذهب إلى غايتي غوصاً حتّى العنق. واللؤلؤ كان ينتظر هناك، ولم يكن لمعةَ خُلّب، كما شككتُ في البداية. يمكن أن أقول أن جبران هنا يستحقّ صيتَهُ أخيراً، وبجدارة. سترى كلّ هذا عندما تقرأ نصّي. خصوصاً، عندما تقرأ المقدّمة. هي في الطريق، على أن المهم في كلّ هذا، هو أن جبران، هنا، تجسيدٌ لما كنتُ أريده دائماً أن يكون. لذلك فنبيّهُ هو نبيِّ أنا. ولم أكن لأقبل لأيّ نبيٍّ أن يكون أقلَّ من هذا.

عزيزي: لاحظ الفراغات بين المقاطع تحت إشارة *. وبين الفصول، إشارة ***. دقِّقْ في التحريكات. إنّها السرّ الذي يخفق تحت عباءةَ النبي!

وعليك سلام الأنبياء

سركون بولص

شعراء عراقيون تحدّثوا عن سمات في شعر سركون، أثّرت فيهم وتوقفوا عندها بهذه الشهادات…

«منشورات الجمل» تصدر عملين جديدن له: سركون بولص… كيف ننهض بعد الطوفان؟

حوار الذات

كولالة نوري

تجربة سركون بولص، تجربة ثرية بنفس شعري عميق لا جدال عليه. هذا أولاً، رغم عدم اهتمامه الكبير بالزخرفات في اللغة. كتاباته طبق من شعر الحياة لا تستطيع إلا أن تتناوله بشغف؛ لما تحس به من أنك جزء من هذه التفاصيل. السرد الشعري في نصوصه أكثر ما شدني، حوار الذات لكي يكون منطلقاً نحو حوار الآخر وما يحيطه. حوار الذات لم يكن نرجسياً بقدر ما كان خلاصة لتجاربه الحياتية ومخاوفه وانكساراته وانتصاراته القليلة وفهمه العالي لمتطلبات كتابة الشعر. وشدني حوار التاريخ والمكان معه، جعلني أهتم أكثر بقدرة المكان على خلق الشعر، وشدني أيضاً حزنه الصامت المنزوي الغامض أحياناً، ولو كان يكتب بصخب كأنه ينتظر مجيء الموت في أي لحظة.

بنية تائهة

سليمان جوني

إذا كان السياب أجاد استعمال الأدوات التي اشتغل بها لهدم الشكل القديم للقصيدة العربية ومن ثم إعادة صياغة قوانينها، فإن سركون بولص كان على النقيض منه، فهو يعرف أنه يهدم ولكنه لا يعرف الأدوات التي ينبغي أن يستعملها أو الشكل الذي يمكن أن ينتج على أنقاض. وهذه المعرفة وعدم المعرفة، لها علاقة بشكل النموذج بين الحياتين أو الشكلين الشعريين. ففي حين تعتمد قصيدة التفعيلة على بنية قانونية صارمة لها علاقة بنسق موسيقي معين، فإن قصيدة النثر التي مارسها سركون كانت تعتمد على بنية لا تعرف طريقها، وكل ما تعرفه هو تيهانها، أي بعبارة أخرى تمارس نوعاً من الهدم غير المنظم والبناء غير المنظم في الوقت نفسه، وبذلك فهي لا تحتوي على قوانين ملزمة لشعراء آخرين.

وهاتان المرحلتان من الشعر العربي هما من مارس هيمنته علينا منذ السنوات الستين الأخيرة، ويكاد لا أحد يفلت من هاتين الثنائيتين، وبما أنني أمارس ما اصطلح عليه بقصيدة النثر، فإنني أجد نفسي في ذات الطريق الذي سار عليه سركون بولص، أي أنني أمارس الهدم وإعادة التشكل من خلال قوانيني الخاصة التي تعنيني فقط، وليس بالضرورة أن تكون قوانين سركون بولص أو حتى غيره مُلزمة لشاعر آخر، ميزة قصيدة النثر أنها تعطيك الحرية في الابتكار من دون أن تتحرج من الخروج عن النسق العام الذي يشكل بنية القصيدة، فرغم أنه ممكن أن توحي من الخارج باحتوائها على قوانين صارمة، إلا أنها من الداخل هشة وبالإمكان التلاعب بها لخلق النموذج الذي يناسب طبيعة النص نفسه إضافة إلى طبيعة الشاعر. والدرس الأهم الذي يمكن أن نخرج به من تجربة سركون بولص أن ممارسة الشكل الجديد للنص لا يمثل جريمة، ولم يعد من المجدي البحث عن محامٍ (المنظر) للوقوف أمام قضاة القانون القديم، فهو قد ألغى هذه الوظيفة وإلى الأبد.

حفر بيدين عاريتين

علي محمود خضيّر

يظلُ منجزُ سركون بولص الشعري مجالاً جاذباً للدراسة والتمحيص والتأمل، ليس لأن الشاعر يقفُ في صدارة الأسماء التي حملت هم تطوير القصيدة العربية الحديثة شكلاً ومضموناً فحسب، بل لسعة الأسئلة التي يطرحها المنجز نفسه على القارئ، السؤال الخالق للمعرفة بالتحديد. لم يسع سركون لصنع تيار وحركة أو أن يقدم نفسه عراباً بقدر ما جعل شعره مختبراً مستمراً يطور فيه قصيدته بدأبٍ وإخلاص كبيرين، فحفر في عمق الجبل بيدين عاريتين. لطالما تأملت انهماك سركون بتطوير لغته التي يكتب بها وصرامته بنحت الجملة الشعرية وسبك عبارتها. قدرة سركون العالية على تأمل وتمثل مفردات الحياة وتحرير طاقتها الكامنة، وهو ما عبر عنه بشكل دقيق في إحدى حواراته «العالم في النهاية مفردات… لكل منها خزان للأفكار والمشاعر التي أنت حر لاحقاً أن تفعل بها ما تشاء». لكن الدرس الأهم – بظني – يكمن في أنه كان يعيش الشعر في حياته اليومية، تجربة وإجراءً ملموساً، بلا نزق فارغ وادعاء بشهادة من عاصروه. منهمكاً بتعميق نسيج قصيدته، معلّياً من سقف أطروحته الفنيّة بهدوء حارس الليل وفطرة راعي السهوب.

كلمات

العدد ٣١١٩ السبت ٤ آذار ٢٠١٧

(ملحق كلمات) العدد ٣١١٩ السبت ٤ آذار ٢٠١٧