منحوتة ثناء إلى بونويل: اعترافات طارق علي/ منصف الوهايبي

كنت أظنّ أنّنا ننتسب إلى أمّة شعارها «إذا عصيتم فاستتروا» مع أنّ هذا ليس بحديث، فلا أثر له في مدوّنة الحديث النبوي، بل ربّما قَلَبَهُ أكثرنا:» إذا استترتم فاعصَوا».

حتّى إذا أعدت قراءة اعترافات طارق علي (1943) الكاتب والمؤرّخ البريطاني من أصل باكستاني المعروف بمواقفه السياسيّة المناهضة للسياسات الأمريكية والإسرائيلية، ورواياته التاريخيّة «خماسيّة الإسلام» التي تضمّ «في ظلال شجرة الرمّان» و»صلاح الدين» و»المرأة الحجريّة»… قلت هذا كاتب من طراز مختلف. فهذه الاعترافات التي ساقها في كتابه «صدام الاصوليات: الحملات الصليبية والجهاد والحداثة» 2002، (ت.طلعت مراد)؛ مثيرة حقّا، كما في هذا الفصل الأوّل.

و»أدب الاعترافات» جنس أدبيّ تكاد تخلو منه مكتبتنا العربيّة، لأسباب قد تكون دينيّة اجتماعيّة ؛ فليس لنا مصنّفات الاعتراف الشهيرة مثل اعترافات القديس أوغسطس أو اعترافات جان- جاك روسو أو اعترافات بودلير أو نيتشه أو جان جينيه… أي تلك التي يفضي فيها الكاتب بأسرار نفسه أو جسده أو دفائن عقله وأهوائه وخطاياه وأخطائه. وإنّما أكثرها من أدب التراجم التي استطاع بعضها أن يجمع بين الكتابة التاريخيّة والكتابة السرديّة، أو بين طريقة المؤرّخ وأسلوب الروائي. ولكن ربّما سما بالشخصيّة إلى مرتبة الآلهة والأرباب، وربّما نزل بها سهل الأباطح، وربّما قدّم لنا بعضها شخصيّة حيّة، وربّما قدّم لنا بعضها مومياء أو بقايا مومياء.

يعترف طارق علي، منذ الصفحات الأولى غير متردّد ولا هيّاب، بأنّه عاش طفولة غير دينيّة. يقول: «في الحقيقة لم أكن مؤمنا ولو لأسبوع واحد، ولا حتى عندما كنت لاأدريّا وأنا بين السادسة والعاشرة من عمري. لقد كان هذا أمرا غريزيّا فيّ إذْ كنت موقنا بأنْ ليس ثمّة شيء يوجد هناك عدا الفراغ». ويقرّ بأنّ مردّ هذا قد يكون إلى أنّه لم يُرزق حظّا وافرا من خيال بعبارته، على الرغم من أنّ بيئة لاهور التي عاش طفولته فيها، كان من شأنها أن تذكيَ خيال أيّ طفل. ولا نظنّ أنّنا نبالغ عندما نقول إنّ منبع الدين ـ أيّ دين ـ هو الحياة الخياليّة، والرجاء في ما يأتي ولا يأتي. يقول الكاتب إنّه كان في ليالي الصيف العبقة برائحة الياسمين، وقبل أن تدوّي مكبّرات الصوت في المساجد، يستمتع بالصمت وهو يتطلّع إلى السماء، ويعدّ النيازك حتّى يغفو «لقد كان صوت المؤذّن في الصباح الباكر يبدو لطيفا كصوت منبّه الساعة». ومع ذلك فإنّ هذه البيئة، في الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، لم تدفعه إلى الإيمان، بل جعلته يأخذ الدنيا كما هي، ويترك نفسه على سجيّتها منقادة لميولها. يقول، في السياق نفسه، إنّ دور الدين كان ضئيلا في أسرته بلاهور، فوالداه كانا غير مؤمنين، وكذلك معظم أصدقاء الأسرة؛ فقد اعتنقت طائفة كبيرة من المسلمين المتعلّمين، منذ بدايات النصف الثاني من القرن العشرين، الحداثة، وأدركت أنّ الدين المنظم هو مفارقة تاريخيّة، وأنّ التقدّم رهْن بتقدّم العقل. ومع ذلك فإنّ التقاليد ظلّت محتفظة بسطوتها، ولكنّ حياة لاهور الليليّة كانت تجري على عادتها، من دون أن يقوى أحد على لجمها. وفي أحد الأيّام من خريف 1956 زار الأسرةَ في لاهور، عمّ «هزيل» وعمّة «بلهاء»، وكان الكاتب واخته يستمعان إليهما وهما يؤنّبان والديهما: « نحن نعرف أنّكما غير مؤمنين، ولكن لابدّ من منح هؤلاء الأطفال الفرصة حتى يُلقّنا دينهما». وبعد ذلك بأشهر، جلب له والده معلّما يعلّمه القرآن وتاريخ الإسلام. وقال له والده: «أنت تعيش هنا، وعليك أن تدرس النصوص وتعرّف تاريخَنا. ولك بعد ذلك أن تفعل ما تشاء؛ وحتى إن رفضت كلّ شيء، فمن الأفضل للمرء دائما أن يعرف ما يرفض». ويقرّ الكاتب بأنّه أدرك بعد أن تقدّمت به السنّ، أنّ هذه كانت نصيحة معقولة تماما، ولكنّه اعتبرها وهو في حدْثان مراهقته، نصيحة مراوغة مضلّلة، من دون أن يكون قد خطر بباله أنّ قرار والده، كان بسبب تجربة دينيّة عاشها عام 1928، فقد اضطرّ إلى اصطحاب والدته ومرضعته، لأداء مناسك الحجّ. ولم يكن بوسع النساء، زيارة مكّة ما لم يكنّ مصحوبات بذكر لا يتجاوز عمره الثانية عشرة. ولم يكن لوالده وهو أصغر الذكور في الأسرة، خيار. غير أنّ تأثير هذه الرحلة إلى الأراضي المقدّسة، في والده، كان محدودا جدّا، بل إنّ هذا الوالد تحوّل، بعد ذلك بسنوات، إلى «شيوعيّ متزمّت [عضو في الحزب الشيوعي الهندي]، وظلّ هكذا طيلة حياته، حتّى أنّ موسكو أصبحت هي مكّته». لقد رأى بأمّ عينيه، قبل أن يتدفّق النفط في السعوديّة، فقر الناس وعوزهم. وسمع من الحُجّاج غير العرب، قِصصا مروّعة عن النهب الذي كانوا عرضة له، وهم في طريقهم إلى الحجّ.

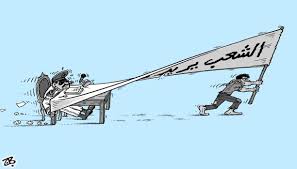

يقول الكاتب إنّه سرعان ما أدرك الحجيج أنّ تلك الأرواح الطاهرة التي تعمر مكّة لا تزن مقدار ذرّة، وكانوا، من ثمّة، يأخذون حذرهم. ويضيف: «يوما ما قد يقدّم لنا مخرج إيراني نسخةً شرقيّة لمنحوتة الثناء إلى بونويل» في إشارة منه إلى المنحوتة التي أنجزها أحد الفنانين الإسبان تقديرا للمخرج السينمائي لويس بونويل المعروف بأسلوبه السيريالي، وتوظيفه السينما، لمحاربة الطغيان الديني. لم يكن بإمكان طارق علي أن يتعلّم القرآن، إلاّ عن طريق الحفظ ،بما أنّه لا يعرف العربيّة. واقترح والده أن يتعلّم العربيّة أوّلا. ولكنّه رفض، وهو الأمر الذي ندم عليه طويلا بعد ذلك. وها هنا يروي لنا الكاتب رحلته مع معلّمه نظام الدين. فهذا الرجل أطلق لحيته منذ شبابه المبكّر، وحتى العشرين من عمره. ولكنّه انتقل عام 1940 إلى الطرف النقيض، وحلق لحيته، وهجر الدين من أجل معاداة الامبرياليّة، وأصبح مناصرا لسياسات اليساريّين، بل قضى سنوات في السجن، ليصبح أكثر تطرّفا، إلاّ أنّه لم ينس القرآن قط ،واعترف للكاتب تلميذ الأمس، عام 2000 بأنّ الحقيقة مفهوم قويّ فيه، ولكنّها لم تُترجم أبدا إلى واقع فعليّ « إذْ أنّ الفقهاء قد شوّهوا الإسلام.» أدرك نظام الدين ضجر الصبي طارق من دراسة الآيات القرآنيّة. ويقول الكاتب إنّه، مع ذلك، لايزال قادرا على تلاوة شيء من القرآن «ألف لام ميم ذلك الكتابُ لا ريبَ فيه» . وبدل أن يلقّنه هذا المعلّم تاريخ الإسلام، كان يحدّثه عن «الكفاح الوطني ضدّ الامبرياليّة البريطانيّة مصدر الإرهاب في البنغال والبنجاب، وما قام به السيخي بهكات سنغ الذي قام البريطانيّون بمحاكمته سرّا، وإعدامه في السجن المركزي في لاهور…» بيْد أنّ طارق علي تعلّم من معلّمه هذا، الكثير في التاريخ والسياسة والحياة اليوميّة، أكثر ممّا تعلّمه في المدرسة، على الرغم من أنّه فشل فشلا ذريعا في» استدراجه إلى الدين» بعبارته، إلى أن تطوّع خال له، التحى منذ وقت مبكّر، بمهمّة تلقينه الدين.

يقول الكاتب إنّه كان يجد لهجة خاله، وهو يروي له حكايات عن تاريخ الإسلام، «مملّة متزلّفة»، فكان يتركه يثرثر، فيما هو يقوم بمراقبة الطائرات الورقيّة المتشابكة في سماء الظهيرة، أو يفكّر في مباراة الكريكيت الأولى التي ستلعبها باكستان ضدّ جزر الهند الغربيّة. يقول الكاتب إنّ هذا الخال توقّف بعد أسابيع قليلة عن مهمّته. ومع ذلك لم تقنط أمّه من تعليمه القرآن، فأجّرت فقيها محلّيا. والفقهاء أو المؤدّبون القرويّون كانوا، كما يقول الكاتب «موضعا للسخرية.. منافقين كُسالى. وكان الاعتقاد السائد أنّهم قد أطلقوا لحاهم، لا لأنّهم مُفعمون بالشعور الروحاني؛ بل من أجل الكسب… ولم يفلح هذا الفقيه مثل سابقه، واحتفل الكاتب مع خادم الأسرة العجوز المؤمن المخلص نعمة الله، برحيله. ولم تتكرّر المحاولة، واقتصر واجب الصبيّ الديني على أداء صلاة العيد في المسجد، مرّة كلّ عام. ويختم الكاتب هذا الفصل، بالإشارة إلى إقامته في بريطانيا حيث انضمّ إلى مجموعة من «الواقعيّين» أو«الأنسيّين» الذين يأخذون بالعقل لا الدين، ويُعنون بتنمية مناقب الانسان وفكره، وما يتمثّله من ثقافة أدبيّة وعلميّة، حتّى إذا اندلعت حرب الخليج أو حرب النفط الثالثة كما يسمّيها، عام 1995، استيقظ فيه الاهتمام بالإسلام؛ خاصّة بعد أن صاحبت هذه الحربَ، موجةٌ من الدعاية الفظة المعادية للعرب، وأظهر القادة والساسة جهلا مريعا بالإسلام وثقافته. ومن هنا بدأت رحلة طارق علي العلميّة، وهو يطرح هذه الأسئلة الحارقة التي لا نزال نحن العرب نطرحها، منذ عصر روّاد الإصلاح: لِمَ لمْ يعرف الإسلام حركة إصلاح؟ لماذا وقف التنوير مدفوعا مصدودا عند أسوار الامبراطوريّة العثمانيّة؟ ومن ثمّ كان عليه أن ينكبّ على قراءة تاريخ الإسلام، بهوس كبير، وأن يسافر إلى حيث نشأ، مركّزا على صدام الإسلام بالمسيحيّة الغربيّة.

ناقد تونسي

القدس العربي