منذر بدر حلوم: أفضل للشباب أن يتحرروا من وصاية شيوخ السياسة الخارجين من معتقلات النظام

محمد الحموي

طالبتُ برحيل الطاعون عن بلدي فما كان من أهلي إلا أن أصدروا بياناً تخلّوا فيه عني

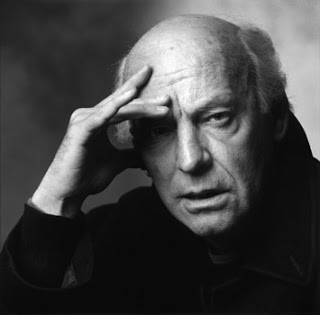

بين الاشتغال الأكاديمي ثم الروائي ثم السياسي يزاول منذر بدر حلوم حشر اليأس في الزاوية، وحين يتمكن من ذلك يصرُّ على أنه ليس من المهم فهم التجربة المضنية تلك فحسب، بل على أن تشَارُكَ نتائجها، مهما كانت، مع الآخرين، كل الآخرين، إنما هو أسُّ التجربة الإبداعية الذي يجبُّ قيمةً ومعنىً كل ما عداه. من هنا، وفي خضمِّ سوريا النازفة اليوم، لا يرتاح حلوم للقول والوصف فقط بل هو محمومٌ أبداً بالعمل على أرض الواقع. وأي عمل! وأي واقع! فالخسارات خلف الباب وقد يكون أقلها خسارة الأهل وأكثرها فداحةًَ التوقف عن الأمل بالبشر، قد يكون أقلها خسارة الأمان وأكثرها ضراوة انعدام القدرة على الاستدلال إلى الفرح، قد يكون أقلها فقد طمأنينة اليوم وأكثرها شراسةً رؤية المستقبل وقد توجه وحيداً مسبل اليدين إلى حيث ثلاجات الموتى. بعد رواياتٍ ثلاث (أولاد سكيبة أو خروج الأقدام الحافية، 2009؛ سقط الأزرق من السماء، 2009؛ وكأن شيئاً لا يحدث، 2011) والعديد من الكتب المترجمة عن الروسية، يتوقف منذر بدر حلوم ليتأمل إلى «ركامه المحبب» الذي اشتغل عليه بوفاءٍ وبجهدٍ واضحين ليجيبني عن الأسئلة التالية:

÷ أنت روائي وأكاديمي وسياسي كما هو معروف. من يتقدم على من وهل هذه تنويعات تكمل أم تعيق بعضها البعض؟

} لا رواية مهمة دون تجربة حياة غنية. وليس أكثر إثراء لتجربة الروائي حياتياً ونفسياً واجتماعياً من العمل السياسي. هنا الاحتكاك الخشن في أرض الواقع والاحتكاك الناعم في المكاتب. هنا طبقات اللغة ودلالاتها المختلفة. هنا، تختبر نفسك وتعرفها كما لم تعرفها من قبل، وهنا تختبر أصدقاءك. وهنا تكتشف أوجهاً أخرى في البشر الذين تعاشرهم وتعايشهم وتشاركهم الجلوس في المقهى وتسامرهم.. وهنا تكتشف العقل الجمعي والأوهام الجمعية.. السياسة مختبر يجبرني كروائي على إعادة النظر بكل ما سبق أن كتبت. هنا، الزيف والتلاعب بطاقتهما العظمى، وهنا اللامبدئية بربطات عنق جميلة، وهنا التضحية بالقيم في احتفاليات تعرض على الشاشات..هنا تجربة كل شيء مقلوباً رأساً على عقب بالنسبة للكاتب الفنان. احتراف السياسة قاتل للفنان. لا يمكن أن تكون سياسياً وفناناً في وقت واحد. الفن بأشكاله جميعها يتطلب درجة قصوى من الصدق. واحد من أهم مقاييس الجودة في الفن، صدقه..الفن يشفّ الكذب، يظهر خباياه وطبقاته، والسياسة عكس ذلك. الفنان يُعنى بالقيم، وإن تكن في بعض حالاتها قيماً جمالية خالصة، والسياسي يعنى بالربح والخسارة، أي بتجارة القيم والمبادئ.. فالمهم في نهاية المطاف بالنسبة للسياسي المصلحة. ليس المصلحة من منظور قيمي بل من منظور كسب الأصوات وترتيب المال الذي لا تقوم سياسة دون كثير منه. والعمل الأكاديمي العلمي أيضاً لا يتساوق مع العمل السياسي، إلا إذا كان العالم كائناً لا أبعاد اجتماعية له تعنيه المعادلات والعلاقات الرياضية المنطقية أكثر ما تعنيه تطبيقاتها وأبعادها الاجتماعية والأخلاقية. لكل لعبة حدودها التي قد تصبح خارجها قاتلة. والعالم يعرف جيداً هذه الحدود. أما إذا غض النظر عنها فلا يكون ثمة تناقض بينه كعالم وكسياسي. لكن العالم الحقيقي لا يرى العلم ممكناً خارج إطار مساءلة الحقائق، هزّها، طرح الأسئلة حولها، لا طمعاً بشيء إلا بتجاوز هذه الحقائق. هنا المتعة. هنا لذة اكتشاف الزيف المخبوء. وأما السياسة فتعنى بتحويل أشياء زائلة تافهة إلى حقائق، بتعليبها وتوضيبها وتسويقها على أنها حقائق نهائية. هل يستطيع العالم أن يساهم بصناعة حقائق يعرف كم هي كاذبة؟ إذا كان يستطيع، فمعنى ذلك أنّه يستطيع تزوير نتائج تجاربه العلمية. العلم والكذب ـ كما الفن والكذب ـ غير ممكنين معاً. من أهم صفات العالم أن يكون صادقاً، ومن أسوأ صفات السياسي أن يكون كذلك، لأنه لا يمكن أن يكسب بالصدق أي جولة. فهل تغني، والحال كذلك، تجربةُ السياسة العالمَ في شيء؟ أحسب أن لا. لكن تجربة العالم في السياسة يمكن أن تغني الأخيرة، بل هي تغنيها بالضرورة..تخصّبها بالقيم. وهنا، هنا بالذات، يلتقي العالم والفنان في توافق عجيب. كلاهما لا يطيق الزيف.. للأول منطقه العلمي وسلاسله المنطقية حيث المقدمات تفضي إلى نتائج من طبيعتها وطبيعة الوسط الذي هي فيه، وللثاني منطقه الجمالي الذي ينتهي إلى أن القبح لا يمكن أن ينتج الجمال. من السياسة، يعود العالم إلى مخبره أكثر التزاماً بقواعد العلم إذا كان عالماً حقيقياً. بأدوات المعرفة العلمية يتطهر من مقتضيات السياسة.. ولا خيار آخر أمامه، فهو إمّا يتطهر أو يصبح عالماً دجالاً. يصبح كذلك في حال خضع لإغواء السياسة وفتنة التلاعب بالحقائق. في جامعاتنا للأسف علماء دجالون كثيرون صيّرتهم علاقاتهم الأمنية والبعثية أساتذة جامعات. العبء الأخلاقي أكبر على العالم المشتغل في مؤسسات تعليمية. هنا، المنظومة القيمية لا تحتمل لا قيمية السياسة وهنا مقتل جامعاتنا الذي تسبب به البعث. فقد زُرعت الجامعات بآلاف من المشتغلين في التدريس بمنطق حزبي سياسي، أي بمنطق الاحتيال والدجل والتزوير. وأما بالنسبة لي، فالعمل في السياسة يحمل طابعاً اجتماعياً أكثر مما هو سياسي احترافي صرف. فأنا هنا أقوم بدور خاسر سلفاً – محاولة زرع القيم التي لا تطيقها السياسة، الدفاع عنها، الدفاع عن المهمشين، الخائفين، المنسيين، عن حقوق البشر، حقوقهم بكل شيء مختلف عن السائد الطاغي.. والنتيجة خسارة في السياسة مقابل استنهاض لهذه القيم ولو قليلا في المجتمع، بل في الوسط الثقافي، المعني بالسياسة من منظور ثقافي قيمي. فالمتفرجون والمراقبون يتفاعلون على طريقتهم مع ما يحصل وقد تظهر فاعليتهم في لحظة يصعب تخمينها. لكن، بما أنني أتيت على السياسة بقول يحمل السلب دون الإيجاب، فلا بد من تأكيد أن للسياسة منظومتها القيمية الأخلاقية الخاصة بحقلها، وهي تبتعد في ظل الأنظمة الاستبدادية كثيراً عن منظومة القيم والأخلاق العامة، وتقترب منها بدرجة أكبر مع الشفافية وحرية الصحافة والإعلام، في الأنظمة الديموقراطية، حيث يمكن استبدال الأشخاص إذا تجاوزوا عتبة السقوط. وأمّا عندنا فثمة فيزياء خاصة في السياسة: تسقط أكثر ترتقي أكثر.

÷ إلى أي حد يمكن للكتابة كفعل إبداعي أن تكون اشتغالاً في الهم السياسي أعني من حيث هي (الكتابة) معنية بتشكيل وعي جديد؟

} ما يحدث اليوم في سوريا، من استنفار للغرائز في مواجهة العقل السياسي، فاجع من وجهة نظر وظائف الكتابة أو أوهام الكتابة. ما يحدث، يظهر بوضوح إلى أي حد فشلت الكلمة الفنية في جعل الضحايا يعرفون أنفسهم ويعرف بعضُهم بعضاً، في جعلهم يناصرون أنفسهم ثم يتآخون، في مساعدتهم على معرفة جلادهم، في تمييز الأهداف والوسائل والأدوات التي ينبغي التمسك بها مقابل تلك التي يجدر التخلي عنها أو تجاوزها. فشل الكتابة هنا فشل مزدوج. هو فشل في إعادة تشكيل العقل أو في إنتاج عقل جديد وكذلك فشل في تبويب القيم وتعزيز بعضها دون بعضها الآخر، بل هو فشل مثلث. ذلك أن الكتابة لم تنتصر للحبر في مواجهة الرصاص. لم تترك آلاف أطنان الحبر المسفوحة على أوراق الكتب والجرائد والرسائل أثراً على الأرض. بينما ترك الرصاص وترك الدم آثاره البالغة الوضوح. هل للكتابة أن تتحمل هذا الوزر؟ بلى. هذا عيب النخب الحاكمة والنخب السياسية والدينية المتواطئة معها أو المشاركة إياها بقتل الحبر. على الفن أن يجعل البشر قادرين على تمييز القبيح من الجميل، العادل من الجائر، الصادق من الكاذب.. من الوظائف التي يؤديها الفن، والكتابة منه، تلقائياً إعادة إنتاج البشر بحيث يصعب خداعهم روحياً، وجمالياً وقيمياً. أليس القتل قبيحا والظلم قبيحا والكذب كمثلهما، بصرف النظر عن هوية الفاعل وموقعه؟! وأما العلم، روح إنتاج العلم المفقودة في مدارسنا وجامعاتنا، فمن شأنها لو توافرت أن تجعل من الصعب خداع العقل. نحن معتلّون ليس فقط في أرواحنا وعقولنا ومداركنا المختلفة بل في قدرتنا على الحدس. الإبداع لا يكون إلا بهذه الأشياء مجتمعة، والشخصية الفاعلة جمالياً وسياسياً لا تكون إلا بها، وإلا فإنها تنتج أعمالا مشوهة بفتح الواو وكسرها. البحث عن الحقيقة في الفن وفي العلم، في مختبر الكتابة والمسرح والجامعة لا يختلف إلا في الشكل عن البحث عنها في السياسة. فإما أن يتسلح المرء بروح البحث عن الحقيقة وبالأدوات العلمية اللازمة لذلك، وإما لا. وهنا أجد واحدة من أهم وظائف الكتابة. وليقل من يشاء إن الكتابة لا وظائف لها سوى أن تكتب نفسها أو كاتبها. هي تكتبه فعلاً، بدلالة ما نراه على الأرض من دم وحبر!

÷ إلى أي حد تغيرت حياتك الشخصية اليوم أعني تأسيسك لحركة معا في اللاذقية، ثم انتقالك إلى روسيا وهل تعرضت لتهديدات سواء في العمل أو في حياتك اليومية؟

} لم أكن أتخيل أن يكون عماء الانتماءات الضيقة مستحكما بشعبي إلى هذه الدرجة! فردود فعل (شعبي) على ما أقول وأكتب شكّلت عندي ما يمكن تسميته بـ(رهاب الكلمة)- كلمة شعبي. فكلما قلت هذه الكلمة تأتيني رسائل احتجاج شديدة اللهجة تأمرني، وتتهددني إذا لم أمتثل: توقف عن قول شعبي، نحن لسنا شعبك… وأنت لست من هذا الشعب!- فأبتسم وأقرأ رسالة أخرى. هناك نصوص جديدة من أدب التخوين والتهديد والشتائم أنتجتها الثورة. عنف لفظي يصعب تصوره أتعرض له بصورة مستمرة. وكنت كتبت رواياتي الثلاث متوهماً أنه شعبي.. خلتني أكتب عن شعبي فإذا بي أكتب عن بشر لا يعرفونني ولا يعترفون بي.. ومع ذلك فأنا مصر على توهّم أنني أعرف عنهم ما لا يعرفونه عن أنفسهم. كثيراً ما كنت أبكي وأضحك حين كتبت (سقط الأزرق من السماء) و(أولاد سكيبة) و(كأن شيئاً لا يحدث). أما اليوم فلم أعد واثقاً بأنني أستطيع الكتابة عن شعب يلفظني.. يتنكر لعلاقته بي وعلاقتي به، إلا من زاوية الفجيعة.. فجيعة ما أراه.. أرى مذهولاً كيف يكون البشر ضد أنفسهم إلى هذه الدرجة. كنت توهمت أنني أقدم صورة عن شعبي تجعل الآخر يفهمه ويتفهمه، بل ويحبه.. فأفشلني (شعبي) بالتنكر ليس لي إنما لصورته في رواياتي. كسر مرآة النص وتقوقع كي لا يرى إلا نفسه، ولا يرى من يقول له، محدّقاً في عينيه: إنك ترهن حياة أولادك من أجل أن تحفظ جلدك الذي لم يعد ينتمي إليك. وكنت لا أصدق أن يتخلى الإنسان عن نفسه وينمسخ أمام الأقنعة التي يصنعها لتجميل بشاعة القتل والكذب.. وكنت كذلك، إلى عهد قريب، لا أصدق حكايات تخلي الأولاد عن آبائهم والآباء عن أولادهم والأخوة والأخوات بعضهم عن بعض، في حقبة ستالين، إلى أن أصدر أهلي وأهل قريتي بيانا يتخلون فيه عني، لأنني أطالب برحيل الطاعون عن بلدي، رحيله عنهم وعني.

ركائز

÷ كيف تنظر إلى أداء الشرائح الجديدة التي تمخضت عن الحراك السوري اليوم. أعني بالتحديد شريحتي الشباب و المرأة؟

} المرأة والثورة! وهل تكون الثورة ممكنة من حيث المبدأ دون المرأة، دون مورثة الرفض التي تزودنا بها المرأة عبر سيتوبلازم البويضة قبل أن تأتي نطفة الذكورة المتبخترة إليها؟! جوابي: لا. فحياتنا تتعين بيولوجياً منذ لحظة ارتسامها الأولى في أرحام النساء، أرحام نساء الثورة، بثورة في الرحم. تتعين بالتضاد مع عوامل الموت.. ثم تتعين بصدمة الهواء، صدمة الأكسجين المغشوش. فما أكثر مسببات الموت في الهواء لوليدٍ يريد أن يتنفس. نحن جميعاً نريد أن نتنفس فينتظرنا الموت في شوارع مدننا وساحاتها.. ونخرج مع ذلك، تدفعنا المرأة إلى ذلك. لا تترك المرأة مورثة الرفض تذوي بل تستنهض فينا مناعة نفسية ضد عوامل الموت المعنوي. هنا ترتسم حدود الكرامة. وفوق ذلك كله، تخرج الصبايا إلى الشوارع وتخرج الأمهات ويهتفن بالحرية ويسقطن صرعى برصاص الطاغوت. ليس أكثر إيلاماً ودفعاً إلى الثورة من منظر امرأة قتيلة كانت خرجت لتهتف بالحرية أو لتأتي بالخبز لأولادها الثائرين. كثيرات هن في بلدي الحبيب. وثمة نساء في الطرف الآخر يلعنّ أولاء. يا للعار! ليست العلّة، إذاً، في الأرحام. أمّا الشباب، فالشاب الذي لا يثور عليه أن يتفحص جيداّ رجولته وذكورته.

÷ ظهر مع اندلاع الحركة الاحتجاجية في سوريا مصطلح المدنية وقد رسخها مؤتمر المعارضة الأول في السميراميس في دمشق. هل هذا المصطلح استبدال للعلمانية؟ وإن كانت كذلك فهل هذا تكتيك لمحاباة حساسية فئة لا بأس بحجمها في الحراك السوري وبالتالي الإقرار ضمناً بوجودها، أم أنه قناعة إيديولوجية صرفة؟

} حين أسستْ مجموعةٌ من الأصدقاء حركة (معاً) وكنت من بينهم وناقشنا إعلان مبادئها، ثم وثائقها التي نشرت تباعاً، وكذلك حين تناقشت مع آخرين حول تأسيس ائتلاف (وطن) الذي أعلنا عنه قبل أيام، توقفنا مليّاً عند مسألتي (العلمانية) و(المدنية).. العلمانية واضحة للقائلين بها، ولا تتجلى فقط بعبارة فصل الدين عن الدولة إنما بمسائل لها علاقة بمصادر التشريع وبطبيعة العقد الاجتماعي وبحرية الاعتقاد وبالعقل الذي يجدر بالمؤسسات التعليمية والإعلامية الاشتغال على إنتاجه، أي بمعنى آخر ببنية المجتمع كله… وهي مختزلة اختزالاً مسفّاً إلى الإلحاد عند مناهضيها من رجال الدين ومن العامة الذين يرون فيها مذهباً يعادي الدين. وهنا، يُطرح مصطلح المدنية كحل وسط، يأخذ من (العلمانية) واحداً من أهم عناصرها – مصدر التشريع. يضمر دعاة الدولة المدنية أن يشتق التشريع من الواقع، أي أن تكون هناك قوانين وضعية تحكم البشر، بمعنى أن يكون مصدر التشريع مدنياً وليس دينياً. هذا ما يضمرونه ولكن هذا المضمر لا يصل بهذا المعنى إلى الشارع السياسي ولا يملك القائلون به أدوات، وسائل تضمن إمكانية تحققه بحال من الأحوال. ولذلك تجد، مثلاً، حتى الأخوان المسلمين يوافقونهم على مدنية الدولة. العلة هنا، في أن كلا من الأطراف يضمر فهمه الخاص للمدنية ويتلطى خلف الكلمة لما بعدها. ومن هنا يأتي موقفي الشخصي المؤيد لطرح (العلمانية) بوضوح، ولفكرة (الدولة العلمانية) كمطلب سياسي. وفي هذا الصدد، يتم التداول لتشكيل جبهة للقوى العلمانية. ولكن، ولا معنى لإبداء الأسف هنا، فما تطرحه القوى السياسية، على الشارع المنزوع السياسة وغير المستعد لها في ظل تخندق واستقطاب ومواجهة حادة، ما تطرحه يأتي حصيلة توافقات. هنا، تأتي حسابات الربح والخسارة تجارة السياسة.

÷ في تبسيط يمكن للجميع فهمه، تقصي العلمانية، بندائها لفصل الدين عن الدولة، الدين لتبقيه متوضعاً خارج مؤسسات الدولة ولتفرض عليه دوراً تراثياً وشكلانياً وبالتالي تحد من تأثيره في هيكلية الدولة وبالتالي المجتمع العامل بحكمها. في المقابل تقبل المدنية بالدين، وإن لم تصرح بذلك، وبالتالي فإنها ستسمح وربما يجب أن نقول إنها لا تملك خطاباً لتحد ولا آليات لتقلص أثر الدين وبالتالي الممارسة النشاطية التابعة له مما يسهل مهمة تأثيره المباشر في مرافق الدولة والمجتمع. ألا ترى إذاً تناقضاً بين الخطابين وأين ذهبت العلمانية السورية؟

} دعني أتوقف عند الشق المتعلق بآليات الحد من تأثير الدين، بصرف النظر عن أن يكون مفصولاً عن الدولة أم لا يكون. أي مواجهة يخوضها العلماني مع قوة دينية تربحها الأخيرة تلقائياً. المسألة في قواعد اللعبة – المواجهة وفي ميدانها. ثمة من يظن، مثلاً، في نقد الدين إضعافاً لتأثيره، فتراه يصرف المال والطاقات لإعادة إنتاج المنظومة الدينية، دون أن يعي أنّه ينتج عقلاً دينياً بالتضاد مع عقل ديني آخر، عقلاً يُخطّئ بعض الدين ضد بعضه الآخر، لكنه العقل الذي لا يخرج من دائرة التفكير الديني ويبقى في بوتقته. ففي كل اشتغال على نقد الدين إعادة لإنتاج العقل الديني. وهكذا، فالأهم، والأجدى، أن يتم الاشتغال على إنتاج العقل العلمي وتعزيزه. وبالتالي، فبدلاً من أن أصدر كتاباً في نقد الدين.. بدلاً من ذلك أقوم بنشر الثقافة العلمية والكتب التي تعنى بآليات التفكير والمحاكمة العلمية. لا أشتغل في ساحة الخصم فأقويه، ولا بأدواته وقواعده فتأسرني، إنما أخلق ساحتي وأوسّعها وأديرها وفق قواعدي لا قواعد خصمي. يجب أن لا ننسى أن اللعبة تلعبنا في لحظة ما، بل هي تلعبنا دائماً من حيث نحن محكومون بقواعدها. لذلك فالعلمانية سوف تخسر في عالمنا العربي ما لم يتم اشتغال في التربية والتعليم والإعلام والثقافة عموماً على إنتاج عقل آخر، غير السائد اليوم، عقل يُسائل كل الأشياء والظواهر والأقوال والمقولات، ولا يقبل بالتسليم..عقلاً يرى في الحياة نفسها مصدراً لكل شيء وليس في ما بعد الحياة.

÷ مع العقوبات العربية اليوم وتزايد الضغوط الدولية والإقليمية على النظام، تحول جزء كبير من الصراع من صراع لأجل إسقاط النظام أو الانتقال السلمي التدريجي إلى دولة مدنية كما تسمى في كثير من أدبيات المعارضة اليوم، إلى صراع على حماية سوريا. ولأن هذا ما أراده النظام منذ البداية لشد عصب مؤيديه، ثمة إحساس اليوم أن دور المعارضة السورية أصبح هامشياً وأن القوى السياسية (المدنية واليسارية والشبابية..الخ) قد أجُبِرتْ على إخلاء الساحة للانتحاريين من الطرفين. إن كان هذا ما هو حاصل فعلا فمتى تعود هذه القوى لتمارس دورها الصحي؟

} هناك فرق بين القوى المعارضة والقوى الثورية. القوى الثورية ولدت من رحم الثورة، وأما القوى المعارضة (التقليدية) فلطالما تعيّن أداؤها وأساليب تفكيرها وعملها بالتضاد مع النظام، حتى باتت مقلوب النظام. هذه القوى، مع التقدير للثمن الذي دفعته بعض شخصياتها، أعادت إنتاج النظام في توهمها أنها كانت تشتغل ضده. فالمقلوب يعيد إنتاج النظام نفسه حتى في تضاده معه. المسألة لا علاقة لها هنا بالوطنية..إنما بالعقل المنتج للسياسة. وبالتالي فهذه القوى ستسقط تلقائيا مع سقوط النظام ما لم تغير في العقل السائد لديها، ومن الواضح لي عجزها عن ذلك إلى اليوم. لا يحتمل الواقع اليوم وجوداً شكلياً لأحد، حتى وإن نُفخ في الشكل وتم تحويله إلى فقاعة كبيرة. كثيراً ما يفعل الإعلام ذلك، لغاية في نفوس حاكمي الإعلام. وأما القوى الشبابية فأفضل ما يمكن أن تفعله هو التحرر من وصاية شيوخ السياسة الخارجين من معتقلات النظام ومن (مدرسته النضالية) وأن يبدعوا أشكالا لتنظيماتهم وآليات عمل خاصة بهم.

÷ و سوريا اليوم إلى أين؟

} سوريا الآن، ساحة للصراع ليس فقط بين الثورة والنظام، بل هي ميدان لصراع القوى الكبرى المهيمنة على العالم والتي في طريقها إلى ذلك.. والأهم من هذا وذاك، أنّ سوريا تشهد اليوم صراعاً داخلياً على كل تفصيل من تفاصيل حياتها القادمة. الاقتتال الذي يدور اليوم في بعض جغرافيا الأرض السورية ليس اقتتالاً طائفياً أو مذهبياً، كما يخطر بالبال للوهلة الأولى، وليس اقتتالاً مصلحياً على إخلاء الكراسي أو احتلالها..هو اقتتال ثقافي في الجوهر، اقتتال بين طريقتي عيش، اقتتال على سؤال عالق في الأفق. هذا الاقتتال إذا استمر، وأرجو أن لا يستمر، سيكون عابراً للطوائف. لن تشتعل حرب طائفية في سوريا، ولكن قد تشتعل حرب ثقافية بين نمطي حياة وطريقتي تفكير. وبالمعنى السياسي فإن النظام يقود البلاد إلى الهلاك، يساعده في ذلك خارجٌ لا يريد للثورة السورية أن تنتصر ما لم تحصد ثمارها قوى بعينها، هي القوى التي نراها تعتلي الكراسي في ليبيا ومصر، وبانتظار ذلك، وبانتظار تهيئة الأرضية لتلك القوى المدعومة بالإعلام والمال، يدفع السوريون حيوات خيرة شبابهم، فهل هناك أروع وأكثر سموّاً من الذين يندفعون إلى الموت صارخين (حرية)، وهل هناك أسوأ وأكثر خسة من الذين يتاجرون بأرواحهم!

السفير