ولاء البورجوازيّة الشاميّة أساس استقرار أيّ نظام: دمشق مفتاحُ السيطرة على سورية

في 18/7/2012 تلقّت القيادةُ السوريّة ضربةً قويّةً باغتيال أربعة من قادتها الأمنيين الكبار أثناء اجتماع في مكتب الأمن القوميّ في حيّ الروضة في دمشق، في مكان غير بعيد عن منزل الرئيس بشّار الأسد. فقد قُتل وزيرُ الدفاع داوود راجحة، ونائبُه آصف شوكت (صهرُ الرئيس الأسد)، ومعاونُ نائب الرئيس حسن تركماني، ورئيسُ المكتب المذكور هشام الإختيار. تلا ذلك هجومٌ كبيرٌ شنّته مجموعاتٌ مسلّحة وسيطرتْ على العديد من أحياء العاصمة تحت عنوان “معركة دمشق الكبرى.” أما الأطراف الدوليّة، الداعمة للنظام السوريّ والمعارضة له، فحبستْ أنفاسَها لاعتقادها بقرب سقوطه: فأعلن البيتُ الأبيض أنّ الأسد “يفقد السيطرة على السلطة”؛ ودعت الحكومتان البريطانيّة والفرنسيّة إلى التدخّل في سوريا بقرار من الأمم المتحدة وفقًا للبند السابع؛ فيما دان وزيرُ الخارجية الروسيّ التفجير واعتبر أنّ “معركة حاسمة تجري في دمشق.”

والحق أنّ أهميّةُ الحادث الأمنيّ كمن في موقع دمشق، المقرّرِ لمصير أيّ نظام تعاقب على حكم سورية منذ انهيار الدولة العثمانيّة. فولاءُ هذه المدينة للنظام هو الذي يقرّر مدى قدرته على الاستمرار، أما نقمتُها عليه فعاملٌ حاسمٌ في زعزعته. غير أنّ اكتسابَ ولاء المدينة لا يقتصر على فرض السيطرة عليها بالقوة، بل إنّ بناء أيّ نظام لعمليّة قبوله من قِبل المدينة يشكّل العامل الأساس في استمراريّته.

قلب العروبة

تعود أهميّة دمشق إلى كونها قد لعبتْ دورًا أساسيًّا في تجارة الشرق الأدنى منذ آلاف السنين. ومع تراكم الحقبات التاريخيّة، نسجت المدينة علاقات اقتصاديّة-اجتماعيّة مع الريف المحيط بها. فقد احتكرت الخدمات الإداريّة والقضائيّة والتجاريّة، وهو ما جعل بدوَ منطقة البادية السورية يعتمدون عليها لبيع منجاتهم من ألبان وأجبان ولحوم، ولشراء حاجيّاتهم من المنتجات الزراعيّة والحِرفيّة؛ كما جعل فلاحي القرى يعتمدون على الحماية التي كانت تؤمّنها لهم، إضافةً إلى الخدمات الطبيّة والتعليميّة والاجتماعيّة، ويعتمدون عليها لبيع منتجاتهم الزراعيّة، وشراء حاجياتهم من المنتجات الحِرفيّة والصناعيّة. وهذا جعل من كلّ من يسيطر على دمشق قادرًا على السيطرة على ريفها وعلى منطقة البادية السوريّة.

تعمّقتْ أهميّةُ الدور الجيوسياسيّ للمدينة مع توسّعها، ومع تحوّلِها بعد العام 1920 إلى عاصمة الجمهوريّة السوريّة، وتضخّمِ حجمها مع بداية القرن الحادي والعشرين، وضمِّها لمناطق وقرى باتت ـ مع تعاقب العقود ـ أحياءً من المدينة. وأدّت العلاقة الاقتصاديّة-الاجتماعيّة التي نسجتها الشامُ مع محيطها في النصف الثاني من القرن التاسع عشر إلى نشوء طبقة بيروقراطيّة- بورجوازيّة احتكرت المناصبَ الإداريّة والقضائيّة في المدينة وبسطتْ ملكيّتها على الأراضي الزراعيّة في معظم مناطق ريف دمشق. وهذه الطبقة هي التي قادت التيّار القوميّ العربيّ في إطار مرحلة التحديث التي كانت تمرّ بها السلطنةُ العثمانيّة بشكل عامّ.

توسّع دورُ دمشق مع توسّع زراعة الحبوب في حوران، إذ نُسجتْ علاقاتٌ اجتماعيّة وثيقة بين منتجي الحبوب في حوران وطبقة التجّار الدمشقيين الوسطى. كما نُسجتْ علاقةٌ تبعيّةٍ قويّةُ بين الطبقة البورجوازيّة الدمشقيّة العليا وقبائل سهل حوران؛ فخلال العهد العثمانيّ، كانت إحدى مهامّ هذه الطبقة تأمين طريق الحج إلى الحجاز عبر منطقة السهل، وكان على حكام دمشق أن يدفعوا “إعاشات ماديّة” تقي تلك القبائلَ شرَّ الموت جوعًا، مقابلَ أن تضمنَ حمايتَها للطريق من تعدّي بدو الجزيرة. كما أنّ نفوذ المدينة توسّع شمالاً إلى أطراف مدينة حمص، نتيجةً لاعتمادها على خطّ تجارة الحجاز ـ حلب ـ الأناضول (وبالعكس). ومع دخول الرأسمال الفرنسيّ إلى المشرق منذ العام 1830 وتوسّع دور بيروت، وسّعت النخبُ الدمشقيّة علاقاتها بهذه المدينة المتوسطيّة، خصوصًا أنّ الفرنسيين كانوا يعتبرونها المنفذَ الأساسَ لتجارتهم نحو الداخل السوريّ ـ وهذا يفسّر الدورَ الرئيس الذي لعبتْه عائلاتُ فتّال وخبّاز والصحناوي، وجميعُها من أصل دمشقيّ، في تعزيز العلاقات التجاريّة بين رأس المال الفرنسي ودمشق عبر بيروت. لذلك، ومع بداية القرن العشرين، بات على القوة التي تبغي السيطرةَ على بلاد الشام أن تُحْكم قبضتها على دمشق.

عاصمة الدولة

خرجت الدولة العثمانيّة مهزومةً من الحرب العالميّة الأولى، فخسرتْ جميعَ ولاياتها العربيّة لصالح بريطانيا (التي فرضت انتدابَها على العراق والأردن وفلسطين) وفرنسا (التي فرضت انتدابها على سورية ولبنان). وخلال عامين حاول نجل الشريف حسين، فيصل، أن يقود سورية نحو الاستقلال، إلا أنه فشل في مواجهة المطامع الفرنسيّة. وفي تموز (يوليو) 1920، انطلق الجنرال غورو من بيروت إلى رياق، متّبعًا طريقَ الشام، التي كانت قد حفرتْها شركةٌ فرنسيّةٌ قبل ذلك التاريخ بستين عامًا. ثم بدأ زحفه على دمشق، ليواجَهَ بمقاومة السوريين بقيادة وزير الدفاع السوريّ يوسف العظمة. وبعد مواجهات دامت ساعات عدة هزم غورو الجيشَ السوريّ، وواصل زحفَه نحو دمشق ودخلها ظافرًا.

كانت السياسة الفرنسيّة متأثّرةً بالمدرسة الاستشراقيّة التي تعتبر أنّ الشرق هامدٌ ويقوم على العصبيّات الدينيّة والعشائريّة. ووفقًا لمبدأ “فرّقْ تسُدْ” قسّمتْ سلطاتُ الانتداب سورية إلى أربع دويْلات: “درزيّة” في جبل حوران، و”علويّة” على الساحل، و”سنّيّة” في حلب، و”سنّيّة” أيضًا في دمشق، ملحقةً الضرر بهذه الأخيرة بسبب فصلها عن جبل حوران ولبنان والأردن. كما أضرّت الإجراءات الفرنسيّة بمنتجي الحبوب في حوران، لذلك لم يكن مستغربًا اندلاعُ ثورة العام 1925 انطلاقًا من الجبل لتعمّ سورية، لكنّ عدم تمكنها من الانتقال إلى المدن، وتحديدًا إلى دمشق، حتّم فشلها، فلجأ قائدُها سلطان باشا الأطرش إلى شمال السعودية. وفي المقابل لجأت السلطاتُ الفرنسيّة إلى أبناء البورجوازيّة الشاميّة العليا وناقشتْ معها في العام 1936 إعادة توحيد سورية في دولة مركزيّة. وكان أبناءُ هذه الطبقة أقلّ راديكاليّة من الطبقة الوسطى التجاريّة بحكم علاقاتهم التجارية بالرأسمال الفرنسيّ وبمركزه في المشرق، بيروت. وكانت هذه الطبقة هي التي نالت الاستقلال لسورية عام 1943، وتلاه الجلاء عام 1946.

عاشت سورية بعد الاستقلال في ظلّ تنافس إقليميّ بين العراق ومصر، ودوليّ بين بريطانيا والولايات المتحدة. وتجلّى هذا التنافس في سلسلة انقلابات ضربتْ سورية بين عاميْ 1949 و1958، وجميعُها حاول استمالة البورجوازيّة الشاميّة إلى جانبه.

في ظلال البعث

في شباط (فبراير) 1958 أقيمت الوحدة بين مصر وسورية. كانت سورية عرضةً لضغوط عراقيّة وتركيّة للانضمام إلى حلف بغداد، لكنّ النخب الدمشقيّة شعرتْ أنّ هذا الانضمام سيعزلها عن تجارة الترانزيت بين بيروت والمملكة السعوديّة والخليج العربيّ، خصوصًا أنّ المملكة كانت تخشى من تمدّد نفوذ أعدائها الهاشميين في العراق والأردن. وكانت النخب الدمشقيّة ترى أنّ الوحدة مع مصر ستفتح لها الأسواقَ العربيّة وتعزّز موقعَها الاقتصاديّ، لكنّ رجاءها خاب: فخيبة أمل عبد الناصر في القطاع الخاصّ في مصر دفع به إلى اعتماد نهج اشتراكيّ يعطي الأولويّة لقطاع عامّ تملكه الدولة، ويؤمّم الملكيّات الزراعيّة الكبيرة لصالح الفلاحين. وقد فرض عبد الناصر السياسة نفسَها في سورية، ما ألحق الضررَ بالبورجوازيّة الدمشقيّة التي كانت شريكَه الرئيس في الوحدة, فانقلبتْ على الوحدة، وكان بطلا هذا الانقلاب من أشدّ المتحمّسين له: فقد قام مديرُ مكتب المشير عبد الحكيم عامر في دمشق، عبد الكريم النحلاوي، وقائدُ قوات البادية، حيدر الكزبري، بتنفيذ خطةٍ للسيطرة على دمشق، لم يحبطْها وصولُ قوة مصريّة إلى ميناء اللاذقيّة ـ “فما جرى قد جرى.”

على أنّ السياسات الاقتصاديّة الاجتماعيّة التي قام بها عبد الناصر في سورية كانت، رغم الانقلاب، قد سرّعتْ من التحول الاقتصادي الاجتماعي لصالح الطبقات الوسطى والفقيرة، وخصوصًا فقراء الريف. ففي آذار (مارس) 1963 سيطر البعثيون على السلطة. ومع الوقت سيطر الجناحُ الأكثر راديكاليّة في الحزب، بقيادة صلاح جديد، على السلطة في شباط 1966، وقام بتأميمات أضرّت بمصالح بورجوازيّة المدن، وعلى رأسها دمشق، الأمرُ الذي أدّى إلى نقمتها عليه وعلى نور الدين الأتاسي وفريقهما، وأسهم في تدعيم موقع الفريق الذي كان يقوده وزيرُ الدفاع آنذاك حافظ الأسد.

شكّل وصولُ الأسد إلى السلطة عام 1970 نقطة تحول في سورية من أجل عقد تحالفٍ بين طبقة وجهاء الريف الدنيا والبورجوازيّة الشاميّة، حفاظًا على مصالح هذه الأخيرة، ولضمان توزيع الدخل القوميّ السوري عبر قنوات يمسك بها أولئك الوجهاء. وقد برهن ولاءُ البورجوازيّة الشاميّة عن نجاعته خلال الأيام العصيبة التي مر بها حكمُ البعث بين عاميْ 1975 و1982. ففي تلك المرحلة تصاعدتْ معارضةُ الإخوان المسلمين للنظام، بدعم من السعوديّة ومصر والولايات المتحدة، وبلغتْ مرحلة الصدام المفتوح في حماة عام 1982. لكنّ أمل معارضي الأسد في إسقاطه خاب، وكان العامل الأساس في ذلك عدم تمرّد دمشق نتيجةً لدعم طبقة التجّار للنظام. فخلال هذه الفترة ضَمِنَ حافظ الأسد سكوتَ تجّار الشام عبر رفع حصّتهم من المنتجات المستوردة، من 1.72 مليار ليرة سوريّة إلى ما يقرب 4.2 مليار ليرة سوريّة في العام 1980.

بشار… ابن الشام

طوال عهد حافظ الأسد، ساد توافقٌ بين مصالح الطبقة البورجوازيّة الشاميّة ونظام البعث، الذي كان يحاول إعطاءَ حصةٍ من الناتج القوميّ السوريّ للفئات الشعبيّة والريفيّة أيضًا، من دون المساس بمصالح البورجوازيّة الآنفة الذكر. لكنْ مع وصول بشّار الأسد إلى السلطة في تموز 2000 تغيّر هذا التوازن. فلقد كان بشّار ابنًا للمدينة التي وُلد فيها وعاش، أكثر منه ابنًا للقرداحة، تلك القرية الساحليّة القريبة من اللاذقية. ولكونه ابنًا للرئيس فقد قُدّر له أن يحتكّ بأبناء الطبقة البورجوازيّة، فيشعر بتآلفٍ أعظم ممّا يشعره مع أبناء الريف. لقد رُبّي بشّار ليصبح طبيبًا، وليعيش حياة هادئة. لكنّ أخاه البكر، وهو خيارُ والده الأول ليخلفه رئيسًا، قُتل في حادث سيّارة عام 1994، فأُعدّ بشّار خلال سنوات قليلة ليمسك بمقاليد واحد من أعقد البلدان في العالم.

في تموز 2000، بعد شهر على وفاة حافظ، تولّى بشّار الحكم، وارثًا تركيبة مؤسساتيّة وأمنيّة هيّأها أبوه للإمساك بالتوازنات الدقيقة في سورية. لكنّ “مدينيّة” بشّار تجلّت في محاولة لبرلة النظام السياسيّ عبر إعطاء مساحة، ولو نسبيّة، للحريّات العامة. فكان بيان الـ “99” مثقفًا في أيلول 2000، بعد شهرين على توليه السلطة. تلا ذلك إغلاقُ سجن المزّة في تشرين الثاني وإطلاقُ آلاف المعتقلين. وفي بداية العام 2001 وقّع ألف مثقف بيانًا آخرَ عُرف بـ “إعلان دمشق،” دعا إلى إطلاق الحريّات العامّة وفتحِ الباب أمام المشاركة السياسية. لكنّ الأجهزة الأمنيّة ما لبثتْ أن فرضتْ نفسَها على الرئيس الشاب، إذ اعتقلتْ بعد أشهر عددًا من أعلام “إعلان دمشق” وأحالتهم على محاكم سياسيّة حكمتْ عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سنتين وعشر سنوات. وكان من أبرز المعتقلين النائبان في البرلمان السوريّ مأمون الحمصي ورياض سيف، إضافةً إلى القياديّ الشيوعيّ رياض الترك وعارف دليلة ووليد البني وكمال اللبواني وغيرهم. وقد أثّرت التطوّراتُ الدوليّة والإقليميّة في تضييق الخناق على الحريّات العامّة، ولم يبقَ من المنتديات إلا منتدى جمال الأتاسي، الذي أغلق بدوره عام 2005.

بعدما وصلت اللبرلة السياسيّة إلى أفق مسدود اتجه بشّار الأسد إلى لبرلة الاقتصاد عبر فتح باب الاستيراد، والسماحِ بفتح بنوك خاصة، وإطلاقِ يد القطاع الخاصّ في شتّى المجالات. هذه السياسات أفادت النخبة الشاميّة، لكنها أضرت بقطاعات اجتماعيّة واسعة ـ خصوصًا الطبقات الفقيرة والريفيّة التي شكّلت العمادَ الأساسي لنظام البعث منذ وصوله إلى السلطة عام 1963. فقد أدّى تحرير الأسعار إلى تضخّم بلغ 15 % سنة 2008، وأدّى رفع الدعم عن المازوت إلى ارتفاع سعره بنسبة 42 % بين كانون الأول 2008 وحزيران 2010. أما رفعُ الدعم عن العلف والأدوية الزراعيّة فأدّى إلى زيادة أكلاف الإنتاج الزراعيّ، ما دفع بأعدادٍ كبيرةٍ من الفلاحين إلى هجرة أراضيهم والنزوح إلى المدينة. كما تمّ التركيز على جلب استثمارات أجنبيّة أفادت بالدرجة الأولى المدنَ، وخصوصًا بورجوازيّة الشام، أو ما اصطُلح على تسميته “سورية المفيدة.” وهذا أنتج مأساة اجتماعيّة، لاسيّما في درعا ودير الزور والقامشلي والحسكة التي تعتمد على الاقتصاد الزراعيّ. وقد استفاد من اللبرلة الاقتصاديّة هذه مقرّبون من النظام حصلوا على احتكارات في العديد من القطاعات، ما أثار انتقادات خبراء اقتصاديين، على رأسهم عارف دليلة الذي حُكم عليه بالسجن سبع سنوات لإثارته هذا الموضوع.

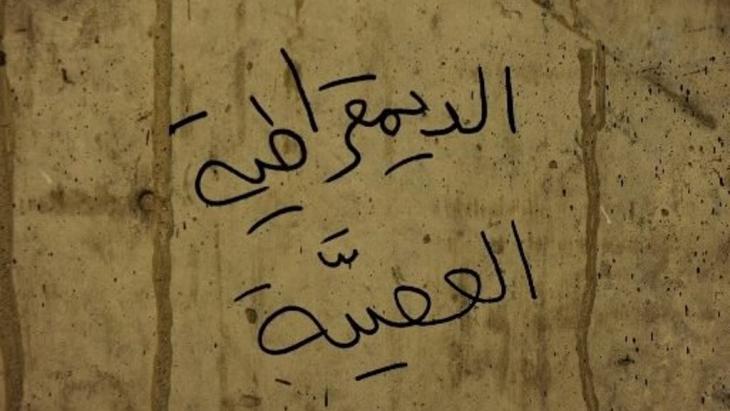

ربيع… دمشق؟!!

حالة النقمة في الريف السوريّ تفجّرتْ مظاهراتٍ سلميّةً في ربيع 2011. لا شكّ في أنّ التظاهرات التي انطلقتْ في تونس ومصر واليمن كان لها أثرُها في الوضع السوريّ، إلا أنّ العامل الاقتصاديّ الاجتماعيّ كان حاسمًا لجهة التمهيد والتسهيل لهذه التظاهرات. انطلقت هذه التظاهرات في درعا، وهي واحدة من أكثر المناطق تأثرًا بالسياسات الاقتصاديّة لحكومة محمد ناجي العطري (2003- 2011) ونائبه للشؤون الاقتصاديّة عبد الله الدردري، ومنها انتقلت إلى دير الزور والحسكة والقامشلي، وهي أيضًا مناطق زراعيّة. وقد واجهت الحكومة هذه التظاهرات بعنفٍ أدّى إلى مزيد من النقمة. وهنا دخلت العواملُ الإقليميّة والدوليّة لتلعب دورَها في تأجيج الأزمة: فقد مارس الغرب بقيادة الولايات المتحدة، إضافةً إلى تركيا، دورًا ضاغطًا على الحكومة السوريّة، التي استفادت بدورها من دعم روسيّ- صينيّ- إيرانيّ؛ كما ساهمتْ قطر والسعوديّة في تمويل جماعات سلفيّة لمحاربة النظام، الذي بدا مصدومًا بقوة حركة الاحتجاج.

غير أنّ الملاحَظ، حتى بداية صيف 2012، ضعفُ مشاركة دمشق وحلب في هذه الحركة التي انتشرتْ إلى مدن الوسط السوريّ، وخصوصًا حمص. ولقد كان “ولاءُ” هاتين المدينتين عاملاً حاسمًا لكي يتفادى النظامُ السوريّ مصيرًا مشابهًا لمصير أنظمة تونس ومصر واليمن (وإلى حدّ أقلّ ليبيا بحكم أنّ القضاء على القذافي جاء على يد الناتو)، إذ شكّلتا قاعدةً صلبةً لكي يلعب على التناقضات الجيوسياسيّة داخل سورية وبين القوى الإقليميّة والدوليّة من أجل تدعيم وضعه. إلا أن هذا الوضع بدا مهدّدًا خلال تمّوز وآب عقب اغتيال القادة الأمنيين الأربعة الآنفي الذكر، وعقب قيام آلاف المسلّحين باجتياح دمشق في ظلّ حملة إعلاميّة إقليميّة ودوليّة قويّة معادية للنظام. لكنّ هذا الأخير استعاد المبادرة، ليعيد السيطرة على العاصمة، وليوجّه جهوده في اتجاه احكام السيطرة على حلب بعدما سيطر المسلحون على أجزاء منها.

بيْد أنّ عدم الاستقرار في العاصمة أدّى إلى نزوح آلاف العائلات الشاميّة إلى لبنان. هذا النزوح، الذي يحدث لأول مرة في تاريخ العلاقات بين لبنان وسورية، عكس اهتزاز ثقة أهل الشام بقدرة النظام على حمايتهم وحماية مصالحهم. وكان البارز تصاعد نبرة الانتقاد والتشكيك والامتعاض الموجّهة إلى النظام من قِبل العوائل المترفة والثريّة التي لجأ معظمُها إلى بيروت، ما قد يؤشّر إلى تحوّل النخب الشامية عن النظام، وإلى زعزعة القاعدة التي يستند إليها.

لقد نجح النظام في إعادة بسط سيطرته الأمنيّة على دمشق. لكنّ التحدّي الأبرز أمامه هو في إعادة تأكيد قدرته على حماية مصالح النخب الشاميّة من ناحية، والانطلاق من الشام نحو إدارة التناقضات في سورية.

بيروت

*باحث من لبنان.

مجلة الآداب