ولادتي من زمن غامض… لغة النسيان شجّعتني على روايته/ باتريك موديانو

أود أن أقول لكم من غير تصنّع كم أنا سعيد بوجودي بينكم، وكم أنا متأثر بتشريفكم لي حين منحتموني جائزة نوبل للآداب. وهذه أول مرة يتوجب عليَّ أن ألقي خطبة في محفل كبير، فلا عجب إذا خامرني بعض الخشية. ويغلب على الظن أن من اليسير على كاتب إلقاء خطبة وتلبية الدعوة الى الكلام في محفل. الكاتب، أو الروائي على وجه الدقة، تربطه بالكلام رابطة بعيدة من السلاسة. وأيسر على الروائي، في ضوء تمييز الكتابة من المشافهة، أن يكتب من أن ينبري للخطابة. فهو اعتاد الصمت، وإذا شاء تقمص جو من الأجواء عليه الذوبان في الجمع والاستماع الى المحادثات، من غير أن تظهر أمارة الاستماع عليه. وإذا رغب في تجاذب طرف المحادثة، كان سائقه على الدوام طرح أسئلة خافتة تقوده الى فهم النساء والرجال حوله على نحو أفضل. وهو متردد الكلام لأنه اعتاد إعمال الشطب في ما يكتب. ويبدو أسلوبه رائقاً في أعقاب الشطب والتصويب. فإذا باشر المشافهة والكلام، امتنع عليه مورد التصحيح والتقويم الكتابيين.

أنا من أبناء جيل لم يتح له الأهلُ الكلام، ما عدا في مناسبات قليلة، وشرط أن يطلبوا الإذن قبله. ولم يكن الاهل يصغون الى أطفالهم حين يتكلمون، وغالباً ما عمدوا الى قطع كلامهم. وهذا هو السبب في عسر تلفظ بعضنا بالكلام، وتعثره في بيانه وإعرابه. فجاء كلامهم تارة متردداً وتارة أخرى متدافعاً سريعاً، كأنهم يخشون قطع كلامهم في أي لحظة. وقد تكون هذه الحال منشأ الرغبة في الكتابة التي تملكتني، شأن آخرين كثر حين خروجي من الطفولة، آملاً بإصغاء الراشدين لي وقراءتهم من غير قطع حبل ما يقرأون، والانصراف عما أريد قوله وأحرص عليه.

(…) ويوم اخترتموني لجائزتكم، لم أفهم أبداً ما دعاكم الى اختياركم. وأدركت مبلغ عمى الروائي عن كتبه ومبلغ بصيرة القراء وتفوقهم على الكاتب في هذا المضمار. وليس في مقدور الروائي أبداً أن يكون قارئ نفسه، إذا استثنينا تقويمه عبارته هنا أو هناك في مخطوطته، وتصحيحه بعض التكرار أو شطب فقرة نافلة. فشأنه هو شــأن رسام يرسم لوحته على سقف البناء، مستلقياً على سقالة، منصرفاً الى التفاصيل والدقائق ومفتقراً الى إلمام شامل بلوحته.

كتابة الرواية عمل يفترض اختلاء الكاتب بنفسه وعزلته، فهو يعاني الإحباط حين يباشر كتابة الصفحات الاولى من روايته، ويخامره كل يوم إحساس بأنه يضل طريقه. ويحمله هذا على العودة من حيث بدأ، وشق طريق آخر. وحريٌّ به ألا يماشي هذا النازع والمضي قدماً. وحاله من حال سائق سيارة في الليل والشتاء، والطريق مكسوة بالجليد، فليس السائق في حيرة من أمره، وليس في وسعه التراجع، وعليه المضي قدماً راجياً ان تستقر الطريق ويتبدد الضباب.

وما يحصل بين الروائي وقارئه يشبه تظهير الصور الفوتوغرافية قبل العصر الرقمي. ففي اثناء التظهير في الغرفة السوداء، تتضح معالم الصورة تدريجاً. وعلى قدر التقدم في قراءة الرواية تحصل السيرورة الكيميائية نفسها. وشرط توافق القارئ والروائي ألا يقسر الأخير قارئه أبداً – وذلك على معنى القول ان مغنياً يقسر أداءه -، وأن يدعوه من طرف خفي الى الاستجابة، تاركاً له فرصة التشبع من جو الرواية شيئاً فشيئاً. وهذا فن قريب من العلاج بالإبر: تشك الابرة في الموضع المناسب فينتشر الاثر في الجهاز العصبي.

وأنا اختبرت ضعف تبصر الروائي النقدي في كتبه في نفسي وفي آخرين كثر أعرفهم. فالكتاب الجديد الذي أكتبه يمحو لدى كتابته الكتاب السابق حتى لأخال أنني نسيته. وكنت أحسب أنني ألّفت كتبي الواحد بعد الآخر، على نحو متقطع، ونسيتها الواحد تلو الآخر. لكن الوجوه نفسها، والاسماء نفسها، والمواضع والذكريات والعبارات تعود من كتاب الى آخر على شاكلة الرسم في حياكة حيكت بين النوم واليقظة أو أثناء حلم يقظة. فالروائي في حال نوام غالباً، يهجس بما عليه أن يكتبه، ويُخاف عليه أن تصدمه السيارة وهو يجتاز الطريق من رصيف الى آخر ولكن ينبغي ألا ننسى دقة حركة النواميين وهم يمشون على الاسطح بخطو ثابت، ويتفادون السقوط.

واستوقفتني في إعلان مسوغات جزائي بجائزة نوبل إشارة الى الحرب العالمية الاخيرة في العبارة التالية: «كشف عن عالم الاحتلال». فأنا، شأن اللواتي والذين ولدوا في 1945، من أولاد الحرب، أو على وجه الدقة وبما أنني ولدت في باريس، ولد يدين بولادته الى باريس الاحتلال. والذين عاشوا في باريس هذه أرادوا نسيانها على وجه السرعة، أو الاقتصار على تذكر تفاصيل الحياة اليومية التي قد توهم بأن الامور في ذلك الوقت لم تختلف كثيراً عن حالها في الايام العادية، أو أنها كانت حلماً ثقيلاً وربما صدى لمراجعة ضمير ناجمة عن البقاء على قيد الحياة. وحين يسأل الاولاد أهلهم عن هذا الوقت، وعن باريس هذه، يجيبون توريةً وتلميحاً، أو يسكتون، كأنهم يريدون شطب هذه السنوات السود من ذاكرتهم والتستر على وقائعها. لكننا حدسنا وراء صمت أهلنا في كل ما سعوا في التستر عليه، كأننا عشناه نحن.

وهذا هو السبب في حملي على الدوام باريس تحت الاحتلال على ليل أليل وأول. فأنا لولاه لما ولدت. ولم تنفك باريس هذه تسكنني، ويغمر نورها المحتجب بعض كتبي.

فأي مقام هو مقام الروائي في آخر المطاف؟ مقامه هو حاشية الحياة ليتسنى له وصفها. فأنت إذا خضت غمارها – شأنك في العمل – تصورت لك في صورة مختلطة. وهذه المسافة الدقيقة لا تحول بين الروائي وبين إعماله قوة إثبات شخوصه وتعريفهم، على نحو ما لا تحول بينه وبين تعريفه اللاتي والذين ألهموه، في الحياة الحقيقية، شخوص رواياته. فقال فلوبير: «مدام بوفاري هي أنا». ولم يتردد تولتسوي في تعريف نفسه في المرأة التي رآها ترمي نفسها تحت قطار ليلي في محطة بروسيا. وبلغت موهبة التماهي بتولستوي حد امتزاجه بالسماء والمنظر اللذين يصفهما، وامتصاصه الاشياء والحركات كلها، وفيها حركة رموش أنّا كارينينا الضعيفة. وحال الغياب هذه هي خلاف النرجسية لأنها تفترض، معاً، نسيان النفسي والتركيز الذهني والشعوري القوي. وهما شرط استقبال التفاصيل الدقيقة. ولا يستقيم ذلك من غير شيء من العزلة. والعزلة ليست انكفاء على النفس وانطواء، بل هي ذريعة الى بلوغ درجة عالية من الانتباه والبصيرة تمكن الكاتب من نقل العالم الخارجي الى الرواية.

وأنا اعتقدت على الدوام أن الشاعر والروائي يسبغان على الكائنات الغارقة في دوامة الحياة اليومية، وعلى الأشياء المألوفة، مسحة من الغموض والإبهام، وذلك من طريق مداومة الانتباه الى هذه وتلك انتباهاً نوامياً أو قريباً منه. وتلبس نظرةُ الشاعر والروائي الحياة السائرة ثوب الغموض، فتشع بنور خلاب عما كانت عارية منه للنظرة الاولى، ولكنه كان ثاوياً في اعماقها. وعلى الشاعر والروائي، والرسام الفنان كذلك، الكشف عن السر الغامض والنور الخلاب اللذين ينطوي عليهما كل انسان. (…).

ولا أريد الإثقال عليكم بشؤوني الشخصية. ولكنني أحسب أن بعض وقائع سيرتي في الطفولة هي بمنزلة الرحم من كتبي، من بعد.

فأنا كنت في معظم الاوقات بعيداً من أهلي، في عهدة أصدقاء أوكلوهم الاعتناء بي، وأجهل كل شيء عنهم، وفي بيوت وأماكن متعاقبة ومتتابعة. والطفل لا يدهشه شيء للتو، مهما كان غريباً، وهو يراه طبيعياً وفي محله. فلم أنتبه الى غرابة طفولتي إلا بعد وقت طويل من انقضائها، وحين حاولت معرفة من كان هؤلاء الناس الذين أوكلهم أهلي إليهم الاعتناء بي في الاماكن المتعاقبة والمتقلبة على الدوام. ولم أفلح في تعرف معظم هؤلاء الناس، ولا في الاستدلال الى الاماكن والبيوت التي حللت بها على التوالي. وإرادتي فك هذه الأحاجي، والإخفاق في سعيي، حفّزا الرغبة في الكتابة، وشبَّها لي قدرة الكتابة والتخيل على فك الأحاجي وحل الملغزات. (…)

والذين ولدوا في بعض الأحياء والحارات، وعاشوا فيها، توحي لهم طرقاتها وسككها بذكرى أو ألم أو فرح. والطريق لا تستقل في خاطرك عن ذكريات متعاقبة. فخريطة المدينة ومواضعها، على هذا، مصدر إيحاء وتذكر يلمان بحياتك كلها، ويجددان طبقاتها وأدوارها على نحو ما يقرأ الواحد ويفكك كتابات خطت على لفائف هيروغليفية. وما يصح في حياتك يصح في حيوات آلاف من الناس الآخرين الذين تلقاهم في روحاتك وغدواتك في ممرات مترو الأنفاق إبان ساعات الذروة. ودعاني هذا، في أيام فتوتي، الى الاستعانة على الكتابة بدليل باريس القديم وطبقاته السنوية، وقراءة أسماء سكان الطرقات وأرقام مساكنهم وبناياتهم. وكنت أحسب، صفحة تلو أخرى، أنني أدقق في صورة شعاعية للمدينة، والمدينة غرقى على شاكلة أطلانطيد اليونان، وأتنشق هواء الزمن. وهؤلاء المجهولون، بعد السنوات التي انقضت، لم يبق من آثارهم غير أسمائهم وعناوينهم وأرقــام هواتــفهــم. وســنة بعد سنة، كانت بعض الاسـماء تتوارى وتختفي، ويأخذني الدوار وأنا أقلّب صفحات الدليل القديم وأفكر أن أرقام الهواتف هذه كفت مــذذاك عن الاجابة.

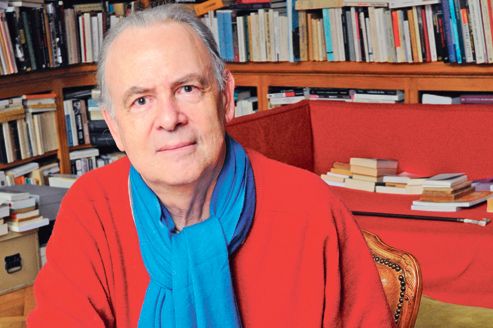

* روائي فرنسي وحائز نوبل للآداب في 2014، عن «لوفيغارو» الفرنسية، 8/12/2014، اعداد منال نحاس.

الحياة