احميدة عيّاشي: الكتابة أشبه بالرّكض الذي يطهّرك ويعيدك إلى حقيقتك

حوار سعيد خطيبي

ثلاثون سنة مرّت على صدور أول رواية لك «ذاكرة الجنون والانتحار»، واستمرّت التّجربة مع كتب أخرى في الأدب والسّياسة.

ـ من كان يقول إنني سأتحدّث عن هذه التّجربة بعد ثلاثين سنة، يا إلهي! يبدو ذلك كحلم مسكون بالعبث والكوابيس والأشباح، كيف انسابت كلّ هذه السّنوات وكأن لا شيء تغيّر؟ كانت كتابتي صرخة في وادٍ، معزول ومتوحّش، كانت صرخة في وجه اليأس والاستسلام لسلطة الخرافة والوهم، التي في ما يبدو لاتزال جاثمة فوق الصّدور. كنت ممزقاً، لي رغبة في التمرّد والانتحار عندما كتبت دفعة واحدة واحدة «ذاكرة الجنون والانتحار». لم أكن أرغب وقتها في أن أصبح لا كاتبا معروفاً ولا مشهوراً، بل كتبتها لأنتصر ضدّ تلك الرّغبة الملحّة في وضع نهاية ما لحياتي.

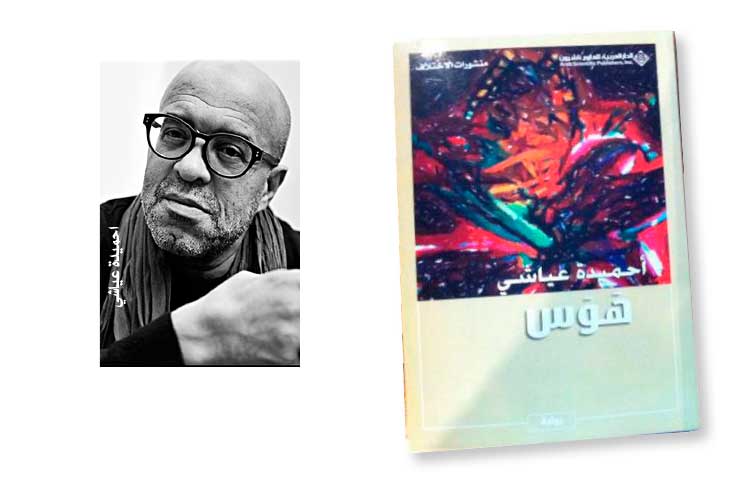

أخيراً صدرت التّرجمة الفرنسية لرواية «متاهات ليل الفتنة» (منشورات البرزخ، الجزائر، 2016)، للجزائري احميدة عيّاشي. هذه الرّواية تمثّل الجزء الثّاني من ثلاثية بدأت، قبل ثلاثين عاماً، برواية «ذاكرة الجنون والانتحار» وانتهت برواية «هوس». احميدة عيّاشي، صحافي مثير للجدل، يمثّل استثناءً في مسار الرّواية الجزائرية، نصوصه تكتظ بالكوابيس والصّدمات، أسلوبه يقترب من الكتابة الدّرامية، ولغته تستفيد من مكوّنات الثّقافة الشّعبية (موسيقى الرّاي، حكايات شفوية، سير نساء، إلخ)، هكذا يشكلّ عوالم سردية تلتف حول بعضها بعضا، يمكن للقارئ أن يدخل إليها، لكن يصعب عليه الخروج منها. في هذا الحوار، نُحاول مقاربة جزء من تجربة الرّوائي.

■ كما لو أن كتابة رواية خلّصتك من الموت؟

□ نعم، عندما أكملت الرواية، شعرت بأنني انتصرت على الموت، موتي أنا، الذي جعلني أشعر، في الوقت ذاته، بأننّي أتفرّج على موت الآخرين الأحياء. أن تموت هو أن تفقد حسّك، وتضيّع نبض ضميرك ويقظة روحك. كنت أشتغل بكلّ عنف وحريّة وطيش على نصّي الذي بُعثت منه من جديد، من موتي المحتمل.. لم أكتب عن حرب التحرير، كما كان سائداً في النصّ الجزائري، ولا عن الاشتراكية، كما كان سائداً عند من كانوا يمثّلون الطّليعة الأدبية في الجزائر، ولا عن الثّورة الزّراعية، مثلما كان جاريًا عند كتّاب السّبعينيات. اخترت أرضاً بكراً، منطقة لم تُقارب، كتبت عن الحبّ والذّاكرة والجنون، وعن العالم الهامشي والمناطق المظلمة من تاريخي الشّخصي والعائلي، كتبت عن عوالم السّراديب والعوالم المخفية التي عرفتها.

■ هل تتذكّر ظروف كتابة «ذاكرة الجنون والانتحار» التي شكّلت «قطيعة» في الرّواية الجزائرية؟

□ كنت وقتها أنام في شقّة تعود لاتحاد الطّلبة الجزائريين، ولم يكن مرّ على استقالتي كصحافي في بدايته، من مجلة «أضواء»، سوى أسبوعين بسبب مقال تمّ منعه. كنت رفقة صديقي في تلك الفترة، الطّالب حمراوي حبيب شوقي (سيصير لاحقاً وزيراً ومديراً للتّلفزيون وسفيراً)، تحدّثنا في الأدب والسّياسة، وعندما آوى كلّ واحد منا لفراشه، لم أستطع أن أنام بسبب كابوس راح يجول أمامي، وأنا بين النّوم واليقظة، حيث رأيتني ميتًا وحولي من أعرف من الأصدقاء والأقرباء، دفعتني تلك الرؤية لأغادر فراشي على السّاعة الواحدة صباحًا، جلست إلى طاولة عتيقة ورحت أكتب بشراهة، وكأن شخصًا خفيًا كان يقف على رأسي ويملي عليّ تلك الصّفحات، وتوقّفت في صبيحة اليوم التالي، لأنام ثلاث ساعات، ثم أُواصل الكتابة كأن بي مسّا، واستمر الحال بتلك الصّورة ثمانية أيام. كان ذلك في شهر ديسمبر/كانون الأول 1985، وطبعت الرواية، بعد عامين، في دار «لافوميك»، أول دار نشر مستقلة في الجزائر.

■ الكتابة بالنسبة لك قدر أم اختيار؟

□ أظنّها مزيحا بين القدر والاختيار، فيوم كتبت أول نصّ لي كنت في المدرسة المتوسّطة، ولم أتوقّف منذ ذلك الحين عن الكتابة، رغم أنني لم أكن أرغب كثيراً في النّشر، فالكتابة بالنّسبة لي تحوّلت إلى سلوك يومي، أُولد من خلاله من جديد وأُمارس عبره حياتي وصداقاتي وعداواتي أيضاً. لم تكن الكتابة أسلوب حياة وطريقة تفكير. لقد كتبت الكثير واحتفظت بالبعض، وأضعت الكثير، ولم أنشر إلا قليل القليل. بدأت الكتابة مع هوايات أخرى، مثل الملاكمة وكرة اليد وكرة القدم والرّكض والمسرح، لكن الكتابة هي التي تفوقّت وتمكنت من الهوايات الأخرى، مع أنني بقيت على صلة هادئة مع المسرح والركض. في أغلب الأحيان أستعين بالكتابة على الحياة تارة، وأستعين بالحياة على الكتابة تارات أخرى، الكتابة تفتح لي الباب لممارسة التصوّف الخفيّ، والزّهد في متع الحياة وبريقها، تقودني إلى نفسي لأكتشف تفاهة الركض وراء ما يسمونه المجد والشهرة، الكتابة فعل تعرية للذّات باستمرار من أدران خداع الذّات بالذات، الكتابة أشبه بالرّكض الذي يطهّرك ويعيدك إلى حقيقتك.

■ بعد «ذاكرة الجنون والانتحار»، واصلت الهواجس نفسها مع روايتين: «متاهات ليل الفتنة» ثم «هوس». في أي لحظة تبدأ كتابة رواية؟ بعد تراكم أم من مشاهدات معينة؟

□ لا يمكن أن نقرّر اللحظة التي نكتب فيها رواية، إنها تأتي هكذا فجأة. في الظّاهر بعد تراكم من التّجارب وممارسة الحياة حتى النّخاع. أنا من النّوع الذي يفضّل الحياة على الكتابة، وما الكتابة إلا هذه الاستجابة للحياة الأخرى. أنا ميّال للمعاشرة والصّداقة بعنف وعفوية وللعزلة التي أجعل منها محطتي لمساءلة سيري والتحدّث معها بصوت مسموع، إننا غالبا ما نهرب من أنفسنا للجلوس معها في صمت، وبعيدا عن الضوضاء وسلطة الغوغاء التي ترتدي أزياء السّلطة الأخلاقية والدينية والأيديولوجية. هذا الإصغاء للذّات هو طاقتنا في عدم الانصياع لأصوات القطيع، ولا يهم من يكون هذا القطيع، قد يكون سياسياً أو أيديولوجيا أو مجتمعياً أو عائليا، كلما شعرت بحمل غامض أسعى للتحرّر منه. تغريني الكتابة لأمارسها، ومن خلالها أغوص إلى تلك المتاهات التي تمنحني نفسها شيئا فشيئا، لأعيد عالمي الموازي الذي كان يتخبط في ظلمات لاوعي اليومي لأفككه وأركبّه، كأي عامل يدوي يعيد صياغة صنعته، التي تتحوّل في غمرة الصّنعة إلى لعبة، وفي الوقت نفسه إلى لحظة حرية مُضافة.

■ في رواياتك الثّلاث تظهر نزعة تهديمية لما سبق في الرواية الجزائرية. تظهر أحيانا بشكل خفيّ، أطياف كاتب ياسين وميموني وبوجدرة. لمن تقرأ؟

□ فكرة التّجريب تسكنني بحدّة، وهي في الحقيقة تعبر عما كان يجول في نفسي من بحث ومعاناة عن الطّريق الخاص بي، الذي يوفّر لي الهدوء الداخلي والسّلام مع الروح. قراءاتي المبكّرة لأبي العلاء المعري وإدغار آلان بو، وبودلير وجان بول سارتر وكارل ياسبرس كانت مخلخلة لنفسي، لقد خرّبت قراءاتي ذلك العالم الهادئ الذي أنشأته بقراءاتي لسيد قطب ومحمد قطب وعبد القادر عودة. وجدت نفسي في جحيم الشكّ الوجودي. لاحقاً، التقيت بجامعي متمرّد يدعى لعربي الشّيخ، الذي سيُساعدني على قراءة الفكر الاشتراكي إلى جانب أستاذي في مادة الرياضيات، الذي فتح لي الباب لأقرأ نصوصا من مقدمة ابن خلدون، وأطلّع على الفكر القومي، مثل كتابات ميشال عفلق وفؤاد الركابي ونديم البيطار وناجي علوش وإلياس فرح، لأنتقل في قراءاتي للفكر الماركسي، قرأت فكر هيغل عن طريق روجيه غارودي، وقرأت ماركس بواسطة إلياس مرقص، لاكتشف في حقبة الجامعة «الدولة والثّورة «و «ما العمل» و»خطوتان إلى الخلف وخطوة إلى الأمام»و»الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية» ومجلّد «الكتابات الفلسفية» للينين، وكتابات ليون تروتسكي الأدبية والسياسية، و»دفاتر السّجن «لغرامشي و»ثورة أم إصلاح» لروزا ليكسمبورغ. وفي خضم البحث عن الطريق وجدت ملاذي في القراءة والممارسة النضالية المستقلّة، فلم أكن يوما منخرطا في حزب، رغم قربي من اليساريين بمختلف مشاربهم، ومن القوميين العلمانيين المستقلين، وكانت قراءاتي مفتوحة على الفلسفة والأدب والسياسة، خاصّة أني بعد البكالوريا (الثّانوية العامّة) اتّجهت إلى معهد العلوم السياسية، وتخصّصت في العلاقات الدولية، واحتككت بالحركة الثّقافية الأمازيغية ودافعت عنها، أنا القادم من منطقة معرّبة. ويجب الاعتراف بأن المكتبات الغنية بالعناوين كانت تشجع على التهام الكتب، بمختلف توجهاتها واختصاصاتها، من التحليل النفسي إلى الرواية والنقد والتاريخ والفلسفة والأنثروبولوجيا، وفي هذه الفترة اكتشفت روائيين أثروا في مساري الأدبي والحياتي أيضا، ويأتي على رأسهم من الجزائريين كاتبان تأثرت بهما على صعيد الجمالية والأسلوب، هما كاتب ياسين في روايتيه «نجمة» و»المضلع المرصّع بالنجوم»، ونبيل فارس في أعماله «يحيى عديم الحظ» و»مسافر في الغرب». وفي الغرب، فولكنر في روايته «الصّخب والعنف» ترك أثرًا عميقًا في طريقة كتابتي، وتجلّى ذلك بقوة في «ذاكرة الجنون والانتحار»، لكن أيضا في «متاهات ليل الفتنة» والكاتب الأمريكي الآخر دوس باسوس. ظهرت تأثيراتها في كتاباتي الروائية في الجانب التسجيلي واستعمال التّقنيات الصّحافية مثل المانشيتات والأخبار.

■ قضيت عمراً في القراءة. يبدو أن وظيفة القارئ تكاد تكون نادرة في الجزائر وفي العالم العربي؟

□ لا أتصوّر كتابة أصيلة دون قراءة. القراءة هي شكل آخر من أشكال الإبداع، هي كتابة أخرى للمكتوب، نقيمها في مملكة متخيلنا، هي مساءلة لذاتنا من خلال مساءلة الآخر في وعبر نصه المقترح، هي توليد ما بداخلنا لحظة التلاقح مع الآخر، الكتابة دون قراءة هي تحليق في الفراغ المطلق، حيث لا أرض تحطّ عليها بعد الطيران. إن لحظة النصّ المقدس (القرآن) انبثقت من القراءة. القراءة كانت لحظة البدء الحقيقية، لحظة المغامرة الوجودية للوحي، لحظة التّجلي في فعل النّبي محمد (ص) وهو يتلقّى الوحي ليصبح قراءة في نصّ الفضاء الرّوحي الفردي والجماعي والاجتماعي. القراءة تمنحني الحقّ في الحلم وأنا في قمّة عزلتي، أن تحلم وأنت تلتهم السطور والكلمات وتحلق مع الأطياف التي تنبثق من صفحات الكتاب، الذي لا يمكن أن تنسى روائحه التي تسكن في أغوار كيانك وحياتك الحميمة السّرية.

■ توظّف الصّحافة في الأدب والأدب في الصّحافة. هل فعلا توجد حدود بين الصّحافة والأدب؟

□ تعلّمت من حياتي في الصّحافة والأدب أن بينهما علاقة نسب خفية، وتجاور حميم بينهما، وفر لهما هذا الفيض من التّعايش الجميل والخلاّق، المبني على التّبادل والتّعاون والمحبّة والاحترام المثمرين. علاقة حياة متجدّدة وخصبة، انبنت على التلاقح الدّائم والولادة الحيّة. خرجت الصّحافة من معطف الأدب، واكتسب الأدب حياة جديدة ومضاعفة من نبع الصّحافة، كلما حان وقت وفاة أحدهما جاء الثّاني ليمنحه لحظة الانبعاث والتجدّد والحياة من جديد. لقد تحرّر الأدب من لغة السّماء ونزل إلى الأرض ليمتزج مع نباتها وحيوات كائناتها مع بلزاك وإميل زولا وغوغول وفلوبير ودوستوفسكي وغوركي وتولستوي وفيكتور هوغو وفولكنر وجويس وشتاينبك وهمنغواي ودوس باسوس، ويسكن لحظة العصر ليحوّله إلى نثر يومي، نلمسه، نستنشق روائحه ونحسّ مشاعره وآلامه وجراحاته. لم نعد فقد نسرح مع بيان عباراته وجمالية صوره البلاغية، بل نستعيد حياتنا اليومية، الظّاهرية والباطنية من خلال بصرية لغته، وحياته الضّاجة بالأحداث الأليفة والوقائع اليومية العميقة، مثل الحروب والصّراعات، والتضحيات في سبيل تحقّق إنسانية الإنسان. لو أعدنا قراءة «الحرب والسّلم» لتولستوي لاكتشفنا كيف تبدّلت لغة الأدب باقترابها من الأرض والإنسان في سعيه لمواجهة الجحيم الإنساني ورغبته العميقة الجامحة في تحقيق الفردوس الأرضي. سيتجلّى ذلك أيضاً في روايات خالدة أخرى، روت لنا القدر الإنساني في الحربين الكونيتين، وفي الحرب الأهلية الإسبانية مع همنغواي في «لمن تدق الأجراس»، وفي «الأمل» لأندريه مالرو. من هذه البيئة التي أزالت الجدار العازل بين لغتي الأدب والصّحافة، وُلد أديب متمرّد على اللغة والأخلاق والثقافة البورجوازية الأمريكية، جعل من الصّحافة أدبًا ومن الأدب صحافة، إنه هنري ميللر، الذي خدش الحياء الأمريكي المسيحي الأبيض.

القدس العربي