إدارة التنـــــوّع في ســـــورية

إعداد حسان عباس

مخطط البحث

– مقدمة

– الفسيفساء السورية

أولاً- المكونات القومية

1- المكونات القومية المتأصلة في المكان

2- المكونات القومية المهاجرة

ثانياً- المكونات الدينية

1- المكونات الإسلامية

2: المكونات المسيحية

3: المكوّن اليهودي

– إدارة التنوع

1- تشويه آليات تشكل النخبة

2- ازدواجية التعامل مع المكونات القومية

3- المحاصصة المستترة

4- أدوتة الاختلاف

5- المرجعية الأمنية

6: المجتمع المضاد

– الثورة وإدارة التنوّع

– تصوّرات

مقدمـــــــة

شكلت منطقة شرق المتوسط، والتي تحتل المنطقة المعروفة باسم سورية الطبيعية قسما هاما من خارطتها، منطقة استقطاب وعبور للعديد من الشعوب والحضارات. ويحصي علماء التاريخ ثمانٍ وثلاثين حضارة مرت فيها، منها ما عَبَرها ومنها ما استقر ليشكل أقلية قومية فيها، وليترك بصماته في ثقافتها. وكانت هذه المنطقة قبلة لشعوب هاجرت إليها هربا من غوائل التاريخ. كما كانت أيضا مهد الديانات التوحيدية الثلاث الكبرى، منها انطلقت رسالاتها، وفيها حدثت كبرى صراعاتها الداخلية والبينية.

واليوم، كما في الأمس، لا تزال المنطقة مسرحا لصراعات قائمة، وأخرى تلوح في الأفق، يتداخل فيها الديني مع القومي وتنذر بانفجارات يتجاوز شررها حدود المنطقة ليصيب مناطق بعيدة في العالم.

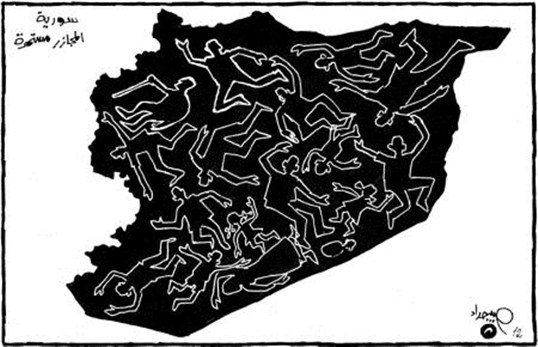

تقدّم سورية، بحدودها السياسية الحالية الموروثة من ألاعيب السياسة العالمية في المنطقة، نموذجا مصغرا للخليط العجيب المتعايش في المنطقة. وهذا ما شكّل على الدوام، وفي الآن ذاته، موضع فخر وقلق للنخب الثقافية والسياسية. فالاختلاف نعمة إن أُحسن التعايش معه ونقمة إن ساءت إدارته.

كانت الصورة المهيمنة في العقود الماضية تظهر سورية بلدا يتعايش أهله مع تنوعاتهم في إطار وحدة وطنية جامعة لا يتسنى لدول أخرى في المنطقة أن تحلم بها. غير أن بعض التوترات كانت تظهر من حين إلى آخر لتنبئ بأن ثمة جمرا يتوقّد تحت الرماد، فما أن يلامسه الهواء حتى يلتهب نارا تهدد بحريق. ولعل الأزمة التي تعيشها سورية اليوم، بعد سنة على اندلاع الثورة، مثال واضح على هذا الخطر الكامن.

إن السبب الرئيسي في اتساع الشروخ بين المكونات المجتمعية المختلفة في المجتمع السوري لا يعود برأينا إلى تنوّع هذه المكونات وإنما إلى وجود إدارة سيئة للتنوّع كانت تضغط بثقلها الأمني عليه لتحافظ على صورته التعايشية الجميلة غير آبهة بما تخلقه في داخله من احتقانات وأحقاد.

إن الأزمة التي تعصف بسورية اليوم، وأيا كانت مآلاتها، تشكل فرصة تاريخية لوضع حد لهذه الإدارة السيئة للتنوع، ولقيام حوار وطني ينتهي بتعاقد اجتماعي جديد يرسي قيم مواطنة قانونية ودستورية واجتماعية حقيقة. ويجنب البلاد مخاطر تحول نعمة التنوع إلى نقمة احتراب أعمى قد لا يبقي ولا يذر.

الفسيفساء السورية

يتمتع المجتمع السوري، كغيره من مجتمعات شرق المتوسط، بخليط عجيب من المكوّنات الدينية و/أو القومية يجعل منه فسيفساء حقيقية.

أولاً- المكونات القومية

يشكل المواطنون العرب غالبية الشعب السوري. وثمة جدل كبير بين المؤرخين والمفكرين حول أصول العروبة السورية ففي حين يرى المؤمنون بالإيديولوجيا القومية العربية أن سورية عربية منذ بدايات استقرار السكان فيها (أي من الألف الثامنة قبل الميلاد)، وبالتالي فكل الحضارات التي عرفتها أرضها قبل ما يسمى بالفتوحات العربية الإسلامية هي حضارات عربية، أي أن العروبة هي الصفة المستقرة لسورية عبر التاريخ، يرى آخرون أن أصول سورية ليست عربية وإنما استعربت مع تلك الفتوحات واستمرت كذلك حتى يومنا هذا.

يشكل العرب اليوم أكثر من 80% من مجمل المواطنين السوريين، فهم المكوّن القومي الأكبر الذي يمنح للبلد صفته القومية. وتعزز السياسات السورية المتتابعة على الحكم في سورية هذه الصفة القومية فاسم الدولة هو الجمهورية العربية السورية، والدستور يثبت صراحة عروبة الدولة، وتقوم الأجهزة الإيديولوجية للدولة بتكريس هذه الصفة، فتًنكر كليا الأصول غير العربية للوطن السوري بل وتتجاهل وجود مكونات قومية أقلوية لا تتشارك مع العربية بخصائصها القومية الهووية كاللغة أو الثقافة أو التقاليد. فالمناهج المدرسية مثلا لا تحمل أي إشارة البتة إلى وجود مكوّنات مثل المكوّن الكردي والمكوّن الأرمني والمكوّن الشركسي.

يمكننا في الحقيقة التمييز بين فئتين من المكونات القومية في المجتمع السوري: المكونات القومية المتأصلة في المكان، والمكونات القومية المهاجرة.

1- المكونات القومية المتأصلة في المكان: والمقصود من ذلك هو المجموعات القومية التي يعود تاريخ وجودها في المنطقة إلى حقب بعيدة مما يجعل من الصعوبة بمكان أن نتلمس بداية هذا الوجود. هذه هي حال المكون العربي مثلا، لكنها أيضا، وبشكل أكثر وضوحا، حال الأقليات الآشورية والسريانية والكردية.

تعود أصول الأقليتين الأشورية والسريانية الصغيرتين إلى مملكة آشور التي أسست في القرن الواحد والعشرين قبل الميلاد. وقد اعتنق الآشوريون الديانة المسيحية ويتكلمون حتى اليوم اللغة الآرامية الشرقية في الشمال الشرقي واللغة الآرامية الغربية (وهي اللغة التي كان يتكلمها السيد المسيح) في منطقة تواجدهم بالقرب من العاصمة دمشق. وعددهم قليل بشكل عام وأخذ يتناقص بتسارع خطير في العقود الأخيرة بسبب هجرة قسم كبير منهم إلى بلدان أوروبا الغربية (خاصة السويد).

أما الكرد فهم يشكلون 15% تقريبا من المجتمع السوري أي ما يقرب من ثلاثة ملايين مواطن. وهذا الرقم عرضة للكثير من التصحيحات لأن من شبه المستحيل أن نعرف العدد الحقيقي للمنتمين إلى القومية الكردية في سورية. ليس لعدم وجود إحصاءات دقيقة في سورية فحسب (آخر إحصاء طائفي وقومي في 1943)، وإنما أيضا لأن الكثيرين من الأكراد السوريين انصهروا كليا في النسيج العربي، وخاصة في المدن الكبرى مثل دمشق وحلب وحماة…

يقطن الأكراد في كل الأراضي السورية لكن كثافتهم تزداد في بعض الأحياء التي تجمعوا تاريخيا فيها، مثل حيّي “ركن الدين” و “جبل الرز” في دمشق، وحارة “البرازية” في حماة… وكذلك في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية من سورية وخاصة في بعض المدن مثل القامشلي (قامشلو) والدرباسية وعامودا وغيرها.

2- المكونات القومية المهاجرة:

تتميز بعض الأقليات القومية الداخلة في تكوين فسيفساء شرق المتوسط بكونها جاءت من هجرات جماعية كبيرة تمت في لحظة زمنية معينة لشعب كامل، أو لجزء من شعب، مكتمل القومية. وغالبا ما تجد هذه الهجرات أصلها في أحداث التاريخ غير البعيد. فلو أخذنا كمثال على هذا الأمر أصل الأقلية الأرمنية، وهي أقلية دينية/قومية يبلغ تعدادها ما يقرب من مائتي ألف مواطن في سورية وحدها، لوجدنا أن نسبة كبيرة منها جاءت إلى المنطقة واستقرت فيها هربا من المجازر التي ارتكبها القوميون الطورانيون المتطلعون لبناء (إمبراطورية السهوب) في نهاية العقد الأول من القرن العشرين. وقد بدئ بتنفيذ تلك المجازر في أواخر شهر نيسان عام 1915 وانتهت بقتل ما يزيد عن مليون أرمني وتشريد مئات الآلاف الذين جاء قسم كبير منهم إلى المنطقة.

لقد حافظ الأرمن على الكثير من خصائصهم القومية، فهم يستخدمون لغتهم في التخاطب بينهم، ويمارسون شعائرهم الدينية في كنائسهم (الأرثوذكسية والكاثوليكية)، ويمارسون التقاليد الاجتماعية الخاصة بثقافتهم. وهم مندمجون تماما في النسيج المجتمعي المديني السوري (وخاصة المدينتين الكبريتين حلب ودمشق) حيث نجدهم في مجمل مجالات العمل وخاصة في بعض المهن الحرة التي تميزوا بإتقانها على مر الأجيال مثل التصوير والخياطة والميكانيك والموسيقا وفي بعض الاختصاصات العالية كالطب والهندسة.

أما الشراكسة فقد هاجروا من الأراضي الروسية بعيد الحرب بين الإمبراطوريتين الروسية والعثمانية، واستقر عشرات الآلاف منهم في القرى الممتدة من إسكندرون في الشمال إلى فلسطين جنوب سورية وخاصة في منطقة الجولان. وكان إسكانهم في هذه المنطقة ضمن خطة عثمانية تهدف إلى تعمير مواقع المياه على الطريق بين دمشق والمدينة المنورة في الجزيرة العربية لضمان المواصلات بين سورية والحجاز، وقطع الطريق أمام بريطانيا التي كانت تخطط للسيطرة على مصر والحجاز.

على غرار الأرمن، بقي الشراكسة متآلفين، على الرغم من تحدّرهم من أربعة أصول قبلية مختلفة (الأبازاخ، القبرطاي، البجدوغ، الحتقواي)، تربط بينهم الخصائص القومية التي حرصوا على صيانتها والمحافظة عليها. فهم يتخاطبون بين بعضهم البعض بلغتهم، بل وبلهجات متعددة، ويحترمون إلى حد كبير التقاليد الاجتماعية الخاصة بهم وبخاصة في قضايا الزواج وفي أشكال التعبير الثقافية. ويتميز الشراكسة عن الأرمن في درجة انخراطهم في الوظائف العامة كالجيش والإدارة وفي أماكن استقرارهم حيث لا يزال قسم كبير منهم يقطن في البلدات الريفية التي هُجّر إليها أجدادهم، فنجد نسبة لا بأس بها من الشراكس المزارعين في حين لا يعمل من الأرمن في الزراعة إلا جماعة صغيرة تعود في أصولها إلى مملكة أرمينيا القديمة التي امتدت حتى المنطقة الشمالية الغربية من سورية.

كذلك نجد مكونات قومية أخرى هاجرت بشكل جماعي هربا من استبداد الإمبراطورية العثمانية واختارت الاستقرار في سورية مثل التركمان والداغستان والأرناؤوط والألبان والشيشان والقزق والبوشناق… لكنها بشكل عام مكونات صغيرة، وهذا ما جعلها أكثر عرضة للانحلال في المجتمع وبالتالي أضاعت الكثير من خصائصها القومية.

على العكس من المجتمعات المختلطة، كما هو الحال في أمريكا أو بريطانيا وغيرهما من الدول الغربية التي استضافت أعدادا كبيرة من المهاجرين من أصول مختلطة، واستطاعت إدماجهم إلى حد كبير في مجتمعاتها، تبدي الأقليات القومية، الأصيلة منها أو تلك التي تتشكل نتيجة لهجرة جماعية، قدرا كبيرا من المحافظة على لحمتها العضوية، معتمدة في ذلك على استمرارية روابط القربى والتضامن الجمعوي. فتكوّن في المجتمعات المضيفة شعبا مشبعا بروح قومية مستقلة عن قومية المجتمع المضيف مما يشكل نوى محتملة لتصدعات في النسيج الاجتماعي لهذا المجتمع، على عكس هجرات الأفراد الذين يضطرون للاندماج في ذاك النسيج بسرعة كبيرة. وربما يعود المنطق المؤسس لهذا التباين بين الحالين إلى كون القومية التي تشكلت على أساسها الدول في الحالة الأولى قومية “مدنية” في حين كانت القومية في الحالة الثانية قومية “عرقية”.

ثانياً- المكونات الدينية

إذا كانت منطقة شرق المتوسط غنية في أقلياتها القومية لأنها، بالدرجة الأولى، منطقة استقطاب وعبور لأقوام جاءتها من محيطها الجغرافي، فهي غنية جدا بالتنوع الديني لأنها المنطقة التي عرفت ولادة الديانات السماوية الثلاث، وعايشت تاريخ الصراعات والانقسامات والتغيرات التي عرفتها هذه الديانات. وقد ورثت سورية النصيب الأكبر من آثار ذلك التاريخ لأن أرضها كانت الحاضن الأكثر تأثرا به، ولا تزال تلك التأثرات ماثلة حتى يومنا هذا سواء في مشيداتها المادية الثابتة أم في الحياة اليومية لمواطنيها.

ففي مدينة دمشق مثلا منطقة يطيب لبعض الناس تسميتها “المثلث المقدس” لأنها تضم أكبر تجمع في العالم، ربما بعد القدس في فلسطين، لدور العبادة التابعة للديانات التوحيدية الثلاث في مساحة لا تتجاوز كيلومترا مربعا واحدا. أما في الحياة اليومية للناس فإننا نجد أمثلة كثيرة عن تشارك أكثر من طائفة دينية بذات الطقس انطلاقا من المعتقد الديني الخاص بكل منها. ومن الأمثلة الأكثر إبهارا في هذا المجال عيد القديس جيورجيوس/الخضر الذي يقع يوم 6 أيار والذي يتشارك به المؤمنون المسيحيون (الأرثوذكس) والمؤمنون المسلمون (العلويون) فيقومون بالطقوس ذاتها وأهمها الحج إلى دير (مار جرجس) أو إلى المقامات المشيدة على اسم (سيدنا الخضر).

1- المكونات الإسلامية:

– السُنّة: يشكل السنة المكّون الديني الأكبر في المجتمع السوري حيث تتراوح نسبتهم بين 70 و75% من مجموع السكان، غالبيتهم من المذهب الحنفي. وقد كانوا، حتى أواسط السبعينات من القرن العشرين، يمثلون الجزء الأكبر من سكان المدن، غير أن الهجرة الداخلية لأهل الأرياف إلى المدن حملت معها أعدادا كبيرة من المكونات الدينية الأخرى، وبخاصة من العلويين، مما أضعف من هيمنة السنة على الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية في المدن الكبرى.

يعرف عن المسلمين السنة السوريين نبذهم للتشدد الديني حيث لم تعرف الحياة السياسية انتشارا يعتد به للفكر الجهادي أو للفكر السلفي. بل إن حركة الأخوان المسلمين في سورية لم تتبن “الكفاح المسلح” في مواجهة النظام السوري في نهاية السبعينات وبداية الثمانينات إلا على مضض، بعد أن أقحمتها مجموعة “الطليعة المقاتلة” المتشددة في عملياتها العسكرية. لكن مع مطلع العشرية الأولى من هذا القرن، وبالتزامن مع الاحتلال الأمريكي للعراق، بدأت تظهر بعض البؤر السلفية المتشددة المتأثرة بالحركة الوهابية أو بالحركات الجهادية. على العكس من ذلك، تنتشر داخل المكّون السني السوري مجموعة كبيرة من الأخويات الصوفية المعروفة بابتعادها عن السياسة وعن التعصب الديني. وتعتبر الأخوية النقشبندية أهم هذه الأخويات، حيث تدير من دمشق أمور الملايين من أتباعها المنتشرين من غرب الصين إلى شمال إفريقيا.

– العلويون: تختلف أرقام نسبة العلويين في سورية ففي حين تعطي بعض الإحصاءات نسبة 12% من مجمل السكان في سورية، تعطي أخرى نسبة 20%. كانت تجمعات العلويين تتركز في سلسلة الجبال الغربية التي لجؤوا إليها بدءا من القرن الثالث عشر هربا من حرب إبادة شنتها عليهم السلطة العثمانية المتشددة دينيا، والتي كانت تعتبر مذهبهم نوعا من الهرطقة التي يجب القضاء عليها.

تجمَع معتقدات العلويين بين الفلسفة الأفلاطونية المحدثة التي كانت سائدة في شمال غرب سورية والإسلام، في شكل من أشكال الصوفية. وفي لحظة تاريخية معينة يصعب التحقق منها، أُحيطت هذه المعتقدات بالسرية والكتمان حماية لها ولحامليها من الاضطهاد العثماني للأقليات.

عاش العلويون تاريخا طويلا من البؤس والاضطهاد ولم يعودوا للاندراج في أوضاع إنسانية طبيعية إلا في زمن الانتداب الفرنسي حيث وجد بعض شبابهم طريقه إلى التعلم في مدارس الإرساليات، ووجد بعضهم الآخر طريقه إلى الجيش. إثر استقلال سورية، وبعد تشكل الجيش الوطني، غدا الانخراط في السلك العسكري غاية شباب سورية الفقراء، ومنهم العلويون، الذين لم تكن لديهم أية إمكانيات للحصول على مكانة في المجتمع إلا من خلال تعليق الأنجم العسكرية على أكتافهم. وهذا ما يفسر وجود نسبة عالية من الضباط العلويين في الجيش السوري.

– الدروز: تختلف التقديرات حول نسبة الدروز في سورية أيضا بين (1%) و (3%) يتركزون بشكل أساسي في المنطقة الجنوبية في جبل الدروز (جبل العرب) واللجاة والجولان. ومنهم سكان المنطقة التي احتلتها إسرائيل عام 1967 وأجبرت أهلها على النزوح إلى الداخل السوري، وحاولت فرض الهوية الإسرائيلية بالقوة على من بقوا في ديارهم.

لا تعرف أصول الدروز بشكل قاطع، حيث يرجعهم بعض مفكريهم إلى زمن الفراعنة المصريين. لكن من المؤكد اليوم أن عقيدتهم الحالية تعود إلى بداية القرن الحادي عشر، وتحديدا إلى زمن الخليفة الفاطمي: الحاكم بأمر الله الذي قتل عام 1021 وحورب أتباعه فهربوا من القاهرة إلى بلاد الشام. خاض الدروز خلال تاريخهم الكثير من الحروب إما دفاعا عن معتقداتهم، التي يرفضها الإسلام السني المتشدد. أو دفاعا عن سيطرتهم على أراض تنازعها معهم المسيحيون الموارنة في لبنان، عام 1860.

العقيدة الدرزية، مثل العقيدة العلوية، باطنية، لا يجوز نشرها أمام الغرباء ولا تنقل إلا بالمُسارَّة وهي خليط من التعاليم اليونانية والبوذية والإسلامية.

– الإسماعيليون: يتوزع الإسماعليون السوريون على مجموعة من البلدات المتوسطة في وسط غرب سورية وهي :السلمية، مصياف، القدموس إضافة إلى بعض القرى. وتتراوح نسبتهم بين أقل من واحد بالمائة إلى 3%.

كان للإسماعيليين دور كبير في تاريخ سورية إبان الحروب الصليبية، وخاصة لمجموعة من مقاتليهم تعرف خطأً باسم “الحشاشين”، وقد اتخذت هذه المجموعة مركزها في قلعة مصياف بعد سقوط قلعة (آلموت) في فارس على يد المغول.

تولي عقيدة الإسماعيليين المرتبة الأولى للعقل، وتعتبر أيضا من العقائد الباطنية التي حاربها الإسلام السني المتشدد. في أيامنا هذه تشرف على أمور قسم كبير من الإسماعيليين شبكات الآغا خان للتنمية، والتي تقدم خدمات عديدة في الكثير من بلاد العالم.

– الشيعة. عددهم قليل نسبيا في سورية وتتركز غالبيتهم في مدينة دمشق وفي ضاحية (السيدة زينب) القريبة. كذلك في بعض القرى في محافظة حمص. وقد بدأت منذ سنوات قريبة ظاهرة التشييع وخاصة في المنطقة الشرقية (الرقة).

– المرشديون: أطلقت الدعوى المرشدية في سورية يوم 25 آب 1952 على يد “مجيب بن سلمان المرشد” وقد نشأت في أحضان الطائفة العلوية وانتشرت في الجبال الغربية، وهي دين يدعو إلى الفضيلة والأخلاق. وقد حظيت الدعوة بدعم كبير من النظام.

2: المكونات المسيحية:

كان سكان سورية الآراميون من أوائل الشعوب التي اعتنقت الدين المسيحي، كما اعتنقته بعض القبائل العربية، مثل الغساسنة، المقيمة في سهل حوران، جنوب البلاد. لكن المسيحيين ينتشرون اليوم على كامل الأراضي السورية، في المدن كما في الأرياف، وتزداد كثافتهم بشكل خاص في المناطق ذات التاريخ الكنسي العريق مثل معلولا وصيدنايا ووادي النصارى… وهناك خلاف كبير حول عددهم في سورية ففي حين تشير الدوائر الحكومية المختصة إلى أن نسبة المسيحيين إلى مجمل السكان تصل إلى 10% (2300000 نسمة)، يتداول بعض رجال الدين المسيحي أرقاما أدنى من ذلك تصل إلى 5% (1150000 نسمة) أو أقل. وفي جميع الأحوال تراجعت أعداد المسيحيين في سورية بنسبة كبيرة خلال السنوات العشرين الماضية، ويعود هذا التراجع إلى سببين رئيسين هما:

– الهجرة القوية إلى خارج البلاد وخاصة إلى الأمريكيتين وأوروبا الشمالية

– انخفاض معدل الولادات لدى العائلة المسيحية نسبة إلى العائلة المسلمة

قدمت المسيحية السورية عددا كبيرا من القديسين والرسل الذين لا تزال بعض المواقع المرتبطة بهم قبلة للحجيج من العالم أجمع. وفيها ظهر العديد من الطوائف المسيحية الجديدة، كما كانت الحاضنة لهجرات مسيحية عدة جاءت إليها من الشرق أو من الشمال. لهذه الأسباب مجتمعة نجد اليوم تنوعا عجيبا في الطوائف والكنائس المسيحية السورية. يتوزع المسيحيون السوريون على إحدى عشر كنيسة مختلفة، يعود أصل بعضها إلى القرن الميلادي الأول (الروم الأرثوذكس) بينما يعود أصل بعضها الآخر إلى القرن التاسع عشر (الأرمن البروتستانت). أما من حيث الحجم فأكبرها كنيسة الروم الأرثوذكس التي يناهز عدد أتباعها النصف مليون نسمة، وأصغرها الكنيسة الكلدانية الكاثوليكية التي لا يتجاوز عدد أتباعها ستة آلاف نسمة. وفي حين يستخدم القسم الأكبر من المسيحيين اللغة العربية في حياتهم اليومية (باستثناء الأرمن الذين يستخدمون اللغة الأرمنية إلى جانب العربية) تستخدم الكنائس في إقامة الشعائر إما اللغة العربية أو اللاتينية أو اليونانية أو السريانية أو الأرمنية.

3: المكوّن اليهودي:

تبين كتب التاريخ، بما فيها الكتب اليهودية، أن اليهود عاشوا دائما في نعيم وسلام في سورية. لكن الحال تغير إلى حد كبير بعد إعلان دولة إسرائيل، وخاصة بعد حرب 1967، حيث أخذ الكثير منهم يهاجر إلى إسرائيل أو إلى أمريكا. وفي عام 1992، وبعد سنوات من التضييق على سفرهم، قامت السلطات السورية برفع الحظر عن سفر اليهود فترك سبعمائة منهم البلاد وتوجهوا بشكل خاص إلى أمريكا، ولم يبق منهم غير بضع عشرات موزعة على مدينتي دمشق وحلب.

إن التنوع الكبير في المكونات الدينية في سورية كان، ولا يزال، مصدر غنى معرفي وروحي كبير، إذ ما من شك أن الانتماء إلى هذا المكوّن أو ذاك يعني تملّك ثقافة مضافة هي تلك الخاصة بالمكوّن. كما ما من شك أيضا أن التعايش بين ثقافات مختلفة يخفف من غلواء التعصب إذا ما أتيح لهذه الثقافات أن تنفتح على بعضها، أي أن “تتعارف”. لكنه في الوقت نفسه يصبح قنبلة موقوتة تهدد المجتمع بالتفسخ، وربما بالانقسام، إن لم تتم إدارة الاختلاف بين المكونات الدينية، والقومية أيضا، إدارةً حكيمة ومسؤولة تعلي مصلحة الوطن فوق المصالح الجماعوية الضيقة، وفوق المصالح السياسية الخاصة بفئة سياسية حاكمة، وفوق النزعات التسلطية لسلطان مستبد.

إدارة التنوع

لا يعرف تاريخ سورية الحديث أزماتٍ عرقيةً أو طائفيةً مديدة أو عميقة تركت آثارا مشؤومة في المجتمع. بل على العكس من ذلك، أخذت سورية على الدوام صورة الواحة المستقرة اجتماعيا في قلب منطقة يستعر فيها الاقتتال الطائفي والعرقي. فهي لم تعرف الحرب الأهلية كما في لبنان، ولا الحرب الطائفية كما في العراق، ولا التوتر الديني العنيف كما في مصر، ولا الصراع العرقي الكردي العربي في العراق، أو الكردي التركي في تركيا. وهذه حقيقة لا مِراء فيها. غير أنه لا بد من التساؤل عمّا إذا كانت تلك الصورة انعكاسا لواقع اجتماعي قار أم صورة مُفترَضة أُسقِطت على واقع لا يتطابق تماما معها. هل صحيح أن المجتمع السوري كان ولا يزال مجتمعا متماسكا كصخرة غرانيتية صلدة، فلا صدوع فيه تهدد “وحدته الوطنية”، أم أنه أشبه بمستنقع، صفحته راكدة لكن أعماقه موّارة بصراعات كامنة؟

قد يبدو السؤال مغامرة ذهنية غير محسوبة النتائج لأنها ستطلق شياطين قد لا نستطيع إعادتها إلى قمقمها من جديد، لكن الواقع العملي يبدد هذه المخاوف، ويعطي للسؤال شرعيته العلمية الكاملة. وبخاصة عندما ننظر إلى ما آلت إليه الأوضاع في المجتمع السوري بعد ما يقارب السنة على انطلاقة الثورة، وبعد بروز مخاوف حقيقية من أن يتخذ الصراع السياسي والأخلاقي بين الشعب والنظام شكل صراع طائفي بين المكون الطائفي ذي الأغلبية العددية (السنة) والمكونات الصغيرة الأخرى، أو بعضها (العلويون على وجه التحديد، و المسيحيون إلى حد ما). إن السؤال الذي لا مفر من طرحه اليوم هو ذاك الذي يبحث في الأسباب التي أدت إلى انتقال المجتمع السوري من مجتمعٍ كان يقبل في الخمسينيات من القرن المنصرم أن يرأس “فارس الخوري” المسيحي البروتستانتي الوزارة لأكثر من مرة، وكان يُسقِط زعيم الأخوان المسلمين في الانتخابات النيابية ليُنجِح منافسه العلماني، بل وكان يستقبل (1970) حافظ الأسد بالأضاحي في مدن توصف بالمحافِظة دينيا … إلى مجتمع تظهر فيه بوادر انغلاق المكونات الدينية والقومية على نفسها وتعلو فيها شيئا فشيئا دعوات التطرف والعنف ورفض الآخرين؛ من مجتمع يندمج أكراده فيه وينخرطون في حركاته المدنية والسياسية لتثبيت حقوق المواطنة لكافة السوريين إلى مجتمع يرفض قسم كبير من كرده ( ) أن يكون حق المواطنة غايتهم ويطالبون بحق (تقرير المصير). وهذا الأخير يثير مخاوف عديدة قد تهدد الوحدة الوطنية، ولا يقلل من هذا الاحتمال تحديد هذا الحق (في إطار وحدة البلاد) ( ).

إن الشروخ الاجتماعية التي تفترضها الفسيفساء المجتمعية في منطقة شرق المتوسط ليست جديدة عليها، غير أن مرحلة التحرر الوطني وما عرفته من معارك من أجل استقلال البلاد، ومن ثمَّ من أجل تثبيت هذا الاستقلال، أوجدت لدى المواطنين نزعة توحيدية، ترسّخت خلالها بعض المفاهيم الاجتماعية و/أو السياسية الحداثوية (الديمقراطية، العلمانية، المساواة، الوحدة الوطنية….) التي حلّت إلى حد كبير محل مفاهيم الثقافات تحت الوطنية وأضعفت هيمنة المكوّنات الجماعوية الجزئية على الأفراد والمجتمع. وتقدم سورية المثال الأكثر وضوحا لدينامية التوحد المجتمعي هذه ولانتشار حمولتها المفهومية الحداثوية. وهذا بالتحديد ما يجعل السؤال عن أسباب عودة ظهور الخطابات ذات الصفة الطائفية والانعزالية، وعن توارد الأحاديث عن القوة الفعلية للمكونات تحت الوطنية، سؤالا له ما يستدعيه ويتطلب أن نعمل عليه وأن نحاول تقديم إجابة عنه.

من اليسير جدا أن نتجه بأبصارنا مباشرة إلى العوامل الإقليمية والدولية لنقرأ فيها الإجابة على سؤالنا. وفي جميع الأحوال، لا يمكن لأي ذي عقل أن يستبعد دور هذه العوامل وأثرها في الحَراكات الاجتماعية في المنطقة. بدءا من الاهتمام العالمي بالسيطرة على منابع النفط وبالتالي سعيها لمنع تشكل أي كيان قوي يقف عائقا في وجه تطلعاتها الاستعمارية هذه، إلى المد الأصولي الإسلامي الذي يوقظ، حيث يمر، عصبيات وأحقاد ظننا أنها تلاشت مع الزمن، مرورا بالدور المناط بإسرائيل كرأس جسر متقدم في إستراتيجية السيطرة على المنطقة وضرورة تقويته باستمرار عبر إضعاف أعدائه… إلى ما هنالك من عوامل ذات تأثيرات حقيقية وفعّالة. غير أننا نؤمن بأنه ما كان لهذه التأثيرات، ولن يكون لها، أن تنجح في الوصول إلى غاياتها لو أنها لاقت لدى المجتمع الوقاية اللازمة لصدّها. إننا نؤمن أن حالة من الهشاشة أصابت المجتمع فأوجدت أرضا خصبة تسمح للعوامل الخارجية باللعب في حديقتنا الداخلية. فالتنوع سمة من سمات المنطقة، ويمكن أن يكون عامل قوة وصمود إن أُحسِنت إدارته، لكنه يصبح عامل إضعاف إن أسيئت إدارته وثمة ما يدعو إلى الاقتناع بأن هذا ما جرى في سورية في العقود الأخيرة، وخاصة منذ مطلع هذا القرن. إن البحث عن السبل المعتمدة في إدارة التنوع في سورية يبرز عددا من الملامح التي يجدر التوقف عندها، ومنها:

1- تشويه آليات تشكل النخبة

تنشأ في المجتمع، أي مجتمع، آليات معينة يتمكن المواطنون من خلالها استثمار مواهبهم ومقْدِراتهم الذهنية أو الحِرَفية أو الجسدية، سواء أكانت هذه المقدرات فطرية أو مكتسبة، ليتوصلوا إلى احتلال مواقع رفيعة في المجتمع، تشكل في مجموعها النخبة الاجتماعية. هذا يعني أن المواطنين الذين يشكلون النخبة يتمايزون بفضل قيم يتواضع عليها المجتمع ويقبل بها، وذلك على أساس المساواة التي تفترضها المواطنة والتي تمنح للجميع نفس الدرجة من الحقوق، ومن الحظوظ.

تنتمي هذه الآليات، في قسم منها، إلى المجتمع المدني وتندرج في سياق الحركية الطبيعية للبنى والمؤسسات والمنظمات التي يتشكل منها هذا المجتمع، لكن القسم الأكبر منها يخضع لسلطة الدولة التي يتوجب عليها أن تتحكم فيها وتسيّرها وفق المصالح العليا للبلد. وفي الحالة الطبيعية يتكامل هذان القسمان بحيث يتكفل كل منهما بفرز النخب الخاصة في مجاله، وفي الكثير من الأوقات تقوم أجهزة الدولة بامتصاص جزء كبير من النخب التي يفرزها المجتمع المدني للاستفادة من مقدراتها، المعترف بها، في عملية تسيير مرافق الدولة.

تؤمّن المواطنة، في الحالة الطبيعية، الأسس القانونية والعملية لآليات تشكل النخب. إذ تتكافأ فرص المواطنين جميعا ويتساوون في الحقوق والواجبات فلا تتدخل عوامل تمييز على أساس الانتماء إلى هذا المكوّن أم ذاك في عملية التشكل تلك. غير أن المتابع لسلوكيات النظام في سورية لا يمكنه إلا أن يلاحظ إلى أي مدى شُوِّهت تلك العملية سواء على صعيد مؤسسات المجتمع المدني (وسائل الإعلام، المنظمات الجماهيرية، الأندية الرياضية….) أم على مستوى أجهزة الدولة، وبشكل خاص المؤسسات صاحبة السلطة الحقيقية في البلد (الجيش والأجهزة الأمنية). وحسبنا هنا التذكير بهذه الأخيرة: الأجهزة الأمنية، التي تُظهر بشكل فاقع كيف أنيطت السلطة الحقيقية في هذه الأجهزة برجال ينتمون (غالبا) إلى مكوّن ديني واحد من المكونات الدينية العديدة. ويظهر أيضا درجة استبعاد أتباع مكّونات قومية كاملة عن هذه السلطة.

إن التدخل السلطوي في آليات تشكل النخب شوّه تلك الآليات وخلق لدى المكونات المستَبعَدة شعورا عاما بالتهميش والإقصاء، مما أعطى للتصدعات المجتمعية الخامدة فرصة لتستفيق ولتحيا من جديد.

2- ازدواجية التعامل مع المكونات القومية:

رأينا في فقرة سابقة أن بالإمكان التمييز بين فئتين من المكونات القومية في المجتمع السوري: المكونات القومية المتأصلة في المكان، والمكونات القومية المهاجرة. وتظهر متابعة أوضاع هذه المكونات أنه مع وصول الأحزاب ذات الإيديولوجيا القومية العروبية إلى السلطة في سورية، وبشكل خاص بعد تفرّد حزب البعث في السلطة، خضعت المكونات القومية لأسلوبين مختلفين من التعامل حسب أصل المكوّن.

فمن جهة، تحظى المكونات المنحدرة من هجرات أقوامية من خارج سورية بشيء من التسامح والحرية. فالأرمن والشراكسة مثلا يستطيعون استخدام لغاتهم في الطباعة وفي الكتابة. وهناك مؤسسات دينية وثقافية تعود إلى الأقلية، فتؤمّن تعليم اللغة القومية وتقدم خدمات متعددة تهدف إلى الحفاظ على التراث الثقافي الخاص. بل ثمة مدارس أيضا، مؤممة طبعا مثل أغلب المدارس الخاصة العريقة (أي الموجودة قبل عهد بشار الأسد)، تعود لتلك المؤسسات.

أما من جهة أخرى، وعلى العكس من ذلك تماما، تُمنع الأقليات المتأصلة فوق الأرض السورية من إشهار خصائصها الثقافية القومية بشكل ممأسس. ومن أغرب الأمثلة على ذلك قضية التعامل مع اللغة الآرامية. فالسلطات السورية المتعاقبة كانت دائما تبالغ في إبراز هذه اللغة كمَعلم ثقافي جاذب للسياحة الدينية المسيحية، لكنها في الوقت نفسه ماطلت عقودا طويلة قبل السماح بتأسيس معهد خاص لتعليم هذه اللغة، أو بنشر معجم آرامي-عربي.

وقد عانت الأقلية الكردية أكثر من أي مكون اجتماعي آخر في سورية من سياسة القمع القومي، فمن حرمان عشرات الآلاف من الكرد السوريين من الجنسية، إلى نقل المواطنين الأكراد المقيمين على طول الحدود مع تركيا إلى مناطق تبعد من 10 إلى 15 كم في عمق الأراضي السورية واستبدالهم بمواطنين سوريين عرب في ما عرف وقتها بمشروع “الحزام العربي”، إلى القمع الممنهج والمستمر لكل مبادرة لإحياء الثقافة الكردية الخاصة بما في ذلك الاحتفالات السنوية بعيد رأس السنة الكردية (النيروز) أو الغناء بالكردية في الأماكن العامة… كلها نماذج لسياسة واحدة تهدف إلى قمع التعبير القومي للأقليات المتأصلة.

إن التساؤل عن أسباب هذا الاختلاف في تعامل السلطات مع الأقليات القومية بحسب أصولها تساؤل مشروع. ولعل الإجابة الوحيدة هي أن القوميات المهاجرة لا يمكنها أن تشكل خطرا على وحدة الأراضي السورية، لأن مرجعيتها تقع بعيدا عن حدود الوطن، في حين أن المرجعية السياسية والحضارية للأقليات القومية المتأصلة تقع داخل الحدود، وأي مبادرة قومية استقلالية قد تؤدي إلى المطالبة بالأرض القومية، أي إلى خطر المطالبة باقتطاع جزء من أرض الوطن. هذه الأساليب في التعامل مع الأقليات القومية تكشف فشل السلطة في سورية في صياغة وطن لكل مواطنيه على حد سواء، وطن مبني على أساس المواطنة وليس على أساس الاستبداد، وتبرز وجها آخر من أوجه سوء إدارة التنوع.

3- المحاصصة المستترة

لم تغب عن السلطة السورية يوما مسألة الفسيفساء السورية، مع أنها لم تفصح البتة عن اهتمامها بأمرها. وقد بنت السلطة صورة الوحدة الوطنية المستقرة من خلال التظهير الكثيف لأسطورة علمانيتها النسبية المستقاة من مبادئ حزب البعث الحاكم. فعلمانية البعث التي تفصل الدين عن الدولة كان يفترض بها أن تصون السلطة التي هيمن عليها الحزب من الوقوع في مطبات المحاصصة (الطائفية على الأقل). لكن في الواقع، ومن خلف الصورة السطحية للأشياء، تصبح المحاصصة قانونا غير مكتوب (عرفا) تلتزم به السلطة في بناء مؤسسات الدولة (باستثناء المؤسسات صاحبة السلطة الحقيقية). ما من مجلس وزاري، أو مجلس شعب، أو مجلس بلدي… تشكل في البلاد إلا وكانت المحاصصة في خلفيات تشكيله. ففي كل وزارة نجد بالضرورة نسبة ثابتة من الوزراء ينتمون إلى هذه الطائفة أو تلك، أو هذه القومية أو تلك. بل كانت بعض الوزارات، وخلال فترة زمنية طويلة، موقوفة على هذه الطائفة أو تلك. فقد بقي وزير السياحة مسيحيا لزمن طويل كما بقي وزير الإعلام علويا وواحد من وزراء الدولة إسماعيليا ( ).

تمثل المحاصصة المستترة شكلا من أشكال التدخل الفوقي في تشكل النخب السياسية السورية، وقد يرى فيها بعضهم حلاً سياسياً ناعماً وعملياً لتمثيلية المكونات المجتمعية في الدولة، لكنها في الحقيقة مثال فاقع على سوء إدارة التنوع. فالمحاصصة عملية تقوم على نظرة عامة إلى المجتمع كمجموعة مكونات يجب مراضاتها بتوفير تمثيل لها في السلطة، متناسب مع أحجام هذه المكونات. إنها، بتعبير آخر، طائفية سياسية تمايز بين المواطنين على أساس انتماءاتهم الطائفية والعرقية وليس على أساس مواطنتهم. بل هي الشكل النقيض تماما للمواطنة.

للطائفية السياسية هذه مفاعيل سلبية على التعايش السلمي الواعي بين المواطنين، وعلى المواطنة بشكل عام، فالشعور باهتمام السلطة بالطوائف والمكونات يدفع المواطنين إلى العمل على اكتساب قيمهم الرمزية والفعلية في طائفتهم وليس في المجتمع ككل، وهذا ما يستلزم منهم أن يعملوا من خلال منظومة الطائفة، وخدمتها، ودعمها، باعتبار أنها الحامل الوحيد لتمايزهم، مما يحولهم بدورهم إلى أعضاء في طائفة وليس أعضاء في مجتمع. ناهيك عن أن “وصولهم” إلى أن يكونوا ضمن خيارات السلطة لاحتلال مكانة ما فيها يفترض عليهم الاهتمام بطائفتهم أولا لأن لها عليهم دَيناً مستحقا، آن أوان الوفاء به. إن السلطة بلجوئها إلى الطائفية السياسية، أو المحاصصة، لا تضرب عرض الحائط بالمواطنة القانونية والدستورية فحسب، بل تخلق حالة من التغريب لا يرى فيها المواطنون أنفسهم كمواطنين وإنما كأتباع طوائف.

4- أدوتة instrumentalisation التنوع

يقصد من أدوتة التنوع استثماره من قبل السلطة لقضايا سياسية داخلية أو خارجية. وقد نجح النظام السوري في اللعب بالتنوع كورقة يشهرها حسب مصلحته السياسية. فتارة يَستخدم مكونا اجتماعيا معينا للضغط والتأثير على موقف سياسي إقليمي، وحسبنا أن نذكّر هنا بوضع المكّون القومي الكردي الذي طالما استُخدم كورقة ضغط في العلاقات مع تركيا، من خلال احتضان سورية لأحزاب كردية ثورية والسماح لها بتشكيل قواعد خلفية داخل الأراضي السورية؛ وتارة أخرى، يستخدم مسألة التعايش بين المكونات المختلفة ليسوَق صورته كضامن لحرية الاختلاف. وضمن هذا السياق، ما من شخصية سياسية أو دينية عالمية هامة تزور سورية إلا ويكون في جدول أعمالها لقاء مع الفعّاليات الروحية كممثلين عن طوائف مختلفة.

هذا يعني أن مسألة التنوع تشكل بالنسبة للنظام ورقة رابحة يشهرها في سياقات مختلفة ليحقق منها مكاسب مرجوة، فهو إن أظهر بعض الأحيان اهتماما بهذه المسألة فليس لأنه يتعامل معها كقضية وطنية داخلية تحتاج إلى عناية خاصة، وإدارة واعية، وإنما كسلعة لها قيمة اعتبارية في سوق المضاربات السياسية.

5- المرجعية الأمنية

تشكل الأجهزة الأمنية العمود الفقري للنظام السوري. تأسيسا على هذه الحقيقة، ترجع أمور الحياة كافة إلى الأجهزة التي تصنع الصحو والمطر في البلاد. وهناك مراكز متخصصة بقضايا الطوائف كما هناك مراكز متخصصة بقضايا الأقليات القومية. وتلعب هذه المراكز دور الضابط الميداني للتنوع. فمراقبة أماكن العبادة، ومراقبة خطب الأئمة وعظات الرهبان، ومراقبة المصلّين والمؤمنين، ومراقبة الحفلات الشعبية ذات الطابع القومي (عيد النيروز…) أو الديني (عيد الرابع، عيد مار جرجس، عيد الميلاد…) إلى ما هنالك من جوانب إيمانية أو ثقافية خاصة في الحياة، كلها تقع تحت ولاية هذه المراكز. في ظل هذه الولاية تُخنق الديناميات المجتمعية والقانونية الكفيلة بترتيب الاختلاف على أسس المواطنة والوعي الوطني لدى المواطنين لتحل محلّها سلوكيات أو إجراءات أو ممارسات أمنية تسلطية، هدفها الأوّل احتواء أشكال التعبير ضمن حدود ما يسمح به المنطق الأمني للنظام.

عرفت سورية في العقد الأخير عددا قليلا جدا من المواجهات الاجتماعية التي اتخذت شكلا طائفيا أو أقواميا سافرا، لكنها عكست، رغم محدوديتها، صورة عن الاحتقان الطائفي أو الأقوامي الذي ينخر في جسد المجتمع السوري نتيجة لسوء إدارة التنوع. وكان أبرز تلك المواجهات ثلاث هي:

أ- مواجهات السويداء عام 2001 : بدأت المواجهات بسبب خلاف بين رعاة أغنام من محافظة درعا ومزارعين من السويداء، سرعان ما أخذت المواجهات شكلا طائفيا بين الرعاة السنة والمزارعين الدروز. وقد بقيت الأحداث إحدى عشر يوما سقط خلالها اثنان وأربعون قتيلا من أهل السويداء أغلبهم سقط برصاص الأمن.

ب- مواجهات القامشلي يوم 12آذار 2004: بدأت المواجهات في مدينة القامشلي على شكل مشادة بين جمهوري فريقي كرة قدم وكانت بمثابة الشرارة التي سرعان ما تحولت إلى ما صار يُعرف بعد ذلك بـ”انتفاضة الأكراد” في سوريا، وقد قامت خلالها تظاهرات ضخمة ساخطة فدفعت السلطات السورية قوات الأمن التي استخدمت الرصاص الحي لقمع المتظاهرين ومنع امتداد التظاهرات إلى مدن مجاورة أخرى. أدت تلك الانتفاضة إلى مقتل ما يقرب من أربعين كردياً، واعتقال الآلاف، وتسببت بكثير من الدمار. ونتيجة للانتفاضة، تمت معاقبة المنطقة ذات الأغلبية الكردية، وتم استهدافها بمجموعة من المراسيم العنصرية، منها مرسوم عقاري يقضي بتجريد الأكراد من حق نقل الملكية العقارية، كما تم أيضاً تخفيض الميزانية المخصصة لمحافظة الحسكة.

وفي عام 2008 حاولت قوات الأمن منع الأكراد من الاحتفال بعيد النيروز وأطلقت النار على الجموع المحتشدة فقتلت ستة عشر مواطنا كرديا. ثم تكررت الحادثة في العام التالي 2009 وقتل اثنان وعشرون مواطنا كرديا أيضا.

جـ – مواجهات مصياف آذار 2005: بدأت المواجهات على شكل مشاجرة عادية بين سائقي سيارات عمومية حول مسائل تتعلق بتنظيم العمل على الطريق الواصل بين بلدتين، لكن سرعان ما تطور الأمر ليأخذ شكل مواجهة طائفية بين مواطنين من الطائفة الإسماعيلية وآخرين من الطائفة العلوية.

في كل هذه المواجهات تمت معالجة الأزمة بطريقة أمنية صرف، أي دون الرجوع إلى الأسباب العميقة المؤسسة لها، ودون الرجوع إلى القانون لمعاقبة المسؤولين، ليس فقط عن ارتكابها وإنما أيضا عن التحريض عليها. كان منطق الأمن في معالجته للأزمات ثابتا لا يتغير: السيطرة على الوضع من جديد، أما البحث في العمق عن أسباب انتفاض مواطنين ينتمون إلى مكوّن اجتماعي محدد في هذه المنطقة أو تلك فكان دائما أمرا مرفوضا، بل ومستهجنا. وبذلك لم يكن يُسمح بأن تبرز إلى السطح حقيقة مشاعر الناس وأفكارهم وإنما تُستبطن لتزيد من حالة الاحتقان المجتمعي الذي كان في أساس انطلاقة ثورة الكرامة.

6: المجتمع المضاد

لم يأت النظام السوري إلى مواقع الحكم من خلال سيرورة طبيعية للحياة السياسية بما تفترضه من تنافس بين شخصيات وأحزاب وانتخابات، وإنما أتاها بواسطة انقلاب عسكري أطاح أصحابه بسلطة قائمة ونصّبوا أنفسهم مكانها. ولذلك اجتهد النظام الذي لم يكن نتاجا لقاعدة اجتماعية، اجتهد على خلق قاعدة جديدة تتناسب مع اعتباراته السياسية الخاصة. أي أنه بدل أن ينتجَ المجتمعُ السلطةَ أصبح هو نتاجا لها. هذا الخلل البدئي في صياغة السلطة، وبالإضافة إلى ما يواكبه، بالضرورة، من تحوّل في بنيتها نحو الشمولية والاستبداد، يخلق نوعين من التشكيلات: النوع الأول، وهو سياسي بالدرجة الأولى، يظهر في مؤسسات الدولة وبشكل خاص في الأجهزة المرتبطة بالاستبداد (الجيش، الأجهزة الأمنية….)؛ والنوع الثاني، وهو اجتماعي، يتجلّى في الحواضن المجتمعية، سواء تشكلت هذه الحواضن من مكوّنات ثقافية (أقوامية أو مذهبية) أم من جماعات اقتصادية (برجوازية تقليدية أو طفيلية).

تلك الأجهزة وهذه الحواضن تشكّل بمجموعها المجتمع المضاد الذي يقف بين السلطة والمجتمع ليكون الجسر الواصل بينهما من جهة والحصن الذي يحمي السلطة من المجتمع الحقيقي من جهة أخرى. في المجتمع المضاد تتحول الأجهزة الوطنية والمؤسسات المدنية إلى مؤسسات حماية للسلطة، لا يختلف في ذلك الجيش الوطني المؤسّس على قاعدة حماية الوطن من شر أعدائه أو النقابات القائمة على مبدأ حماية المجتمع من السلطة.

كل ما يتعلق بالمجتمع المضاد هذا مناقض للمواطنة. فلا تشكيله يحترم مبادئها ولا أعضاؤه يتشاركون بقيمها ولا قياداته يحترمون قوانينها. المجتمع المضاد طائفة، قد تختلف عن الطوائف القائمة في المجتمع من حيث أن تكوّنها كان طبيعيا في حين أن تكوّنه جاء مصطنعا، وأنها مكونات تحت وطنية وجِدت قبل تكون الدولة في حين أنه جاء في الدولة وقام على مؤسساتها، إلى ما هنالك من فروق لكن، مثله مثل أي طائفة، يقوم على الولاء المطلق للسادة القادة، وعلى ارتباط مصالح أعضائه عضويا فالدفاع عن مصلحة الفرد فيه دفاع عنه بكامله، وعلى اعتبار المصالح الخاصة بالطائفة مصالح عليا “مقدسة”، وعلى حيازة وعي سياسي مشوّه يرى في الأحزاب طوائف لا يرضى بوجودها إلا كأعداء أو كأتباع يجب إلحاقها به ويرى المجتمع الحقيقي طوائف متنافسة.

هذا النظام/الطائفة يرفض، طبيعيا، مقاربة المجتمع على أسس المواطنة لأن المواطنة تلغي وجوده لذا فهو يعمل على إبقاء التصدعات، بل وتعميقها، مغطيا ذلك بخطاب شعبوي عاطفي عن “الوحدة الوطنية”، ومحققا ذلك بإحكام القبضة الأمنية الخانقة على المجتمع المدني وعلى المواطنين.

إن النظام السوري نظام طائفي. لكن بمعنى أنه نظام مبني على نسق طائفي وليس نظاما لطائفة معينة. ولذلك فإن إدارته للتنوع في سورية لا يمكن البتة أن تكون إدارة صحيحة تجتهد على بناء علاقات مواطنة بين المواطنين والدولة وبين المواطنين بعضهم بعض، وتعمل على خلق نظم التعايش السلمي بين المكوّنات الاجتماعية دينية كانت أم قومية. فالنظام الطائفي بهذا المعنى، يعمل، على العكس تماما، على إعادة إنتاج الاختلاف وعلى تعميق التصدعات لأن في ذلك بقاءه، وهو في النهاية وكأي نظام آخر، بل وأكثر من أي نظام آخر، لا يهتم بأمر آخر أكثر من اهتمامه ببقائه.

الثورة وإدارة التنوع

قدمت ثورة الكرامة السورية إطارا استثنائيا لكشف الآليات التي يتّبعها النظام السوري في إدارة التنوع، ولا يخفى على أي متابع يقظ لتطورات الأوضاع في سورية كيف اجتهد هذا النظام منذ البدايات الأولى للثورة لجرها إلى موقعين رفضتهما ولا تزال ترفضهما سنة بعد انطلاقها، ألا وهما العسكرة والطائفية. وفي سياق جهده هذا مارس النظام حملة تجييش طائفي منظمة، قامت على ثلاث سياسات:

أ- المطابقة بين مكوّن ديني محدّد (الطائفة العلوية) والنظام. وقد تولّت أجهزة الأمن، وبشكل خاص القوات الموازية لقوات الأمن النظامية أو ما يعرف باسم الشبيحة، تنفيذ هذه السياسة القائمة على الترهيب الميداني المصحوب بإشارات ذات مرجعية طائفية واضحة. ومن الأمثلة الفاقعة على ذلك إرغام المعتقلين أثناء التعذيب على النطق بعبارات إيمانية خاصة بالطائفة، أو بإهانة معتقدات الناس كإرغامهم على السجود لصورة الرئيس…

ب- الربط بين استمرار وجود بعض المكونات الدينية في البلاد (المسيحيون والدروز) وبقاء النظام، الذي صوّر نفسه حاميا وحيدا للأقليات. وقد اشتغلت وسائل الإعلام الرسمية على تضخيم الصورة التي ما فتئ النظام يقدمها عن نفسه كضامن للاستقرار. وساعد في هذا الأمر دون شك موقف القيادات الروحية الكنسية التي أعلنت بصوت عال ولاءها للنظام خشية على المسيحيين من البديل المفترض، والمقصود هنا بالطبع القوى الإسلامية المتشددة.

جـ – تطييف الثورة من خلال ربطها بأطراف متشددة داخل المذهب السني (السلفيين، القاعدة….). وقد جهد النظام لإظهار التفاف المؤسسة الدينية الرسمية حوله عن طريق التركيز الإعلامي على مواقف المشايخ الموالين. لكنه، من جهة أخرى، لم يدّخر وسعاَ في وصم الثورة بالسلفية والتشدد الإسلامي. والحقيقة أن قوى سياسية وإعلامية منتشرة في العالم الإسلامي قد ساعدت في عملية التطييف هذه من خلال استخدامها لخطاب طائفي متشدد ضد كل ما لا ينضوي تحت العباءة السنية. يكفي أن نذكر في هذا السياق الدور الكبير الذي لعبته بعض القنوات الفضائية في التركيز على بعض الشيوخ المتشددين، ذوي الحضور الجماهيري المؤكّد، ممن يبثون خطابا شعبويا مشبعا بالعنف.

تؤكّد السياسات التي حكمت تصرف النظام إبان الثورة ما ذكرناه عن أسلوبه في إدارة التنوع، فهو شجّع وقوّى وعمّق التصدعات الموجودة أصلا في المجتمع. بل وعمل على نقل الاختلاف من وضع الاحتقان الكامن إلى وضع الاحتراب المعلن، والعسكرة أخطر ما في عملية النقل هذه. لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع فيه عن أحداث طائفية مسلحة هنا أو هناك، ناهيك عن الخطاب الطائفي الذي صار شائعا بين الجميع. والخطر ماثل أمام أعيننا في اندلاع اقتتال طائفي واسع النطاق يؤدي إلى خراب البلاد. ولا مناص أمام السوريين من شحذ عقولهم لاجتراح حلّ يمنع ذاك الاقتتال وينقذهم من هذا الخراب. لا مناص أمامهم من فقء دمّل الطائفية التي تزايدت أدرانها بسبب سوء إدارة التنوع خلال العقود الماضية. وأظن شخصيا أن هذه المسألة ستكون أهم ما سيواجهه السوريون بعد الخروج من الأزمة الحالية، أيا كان الباب الذي سيتاح لهم الخروج منه.

تصوّرات

كيف سيتسنى للسوريين عيش تنوعاتهم على أساس قيم المساواة والتعايش والقبول بالآخر؟ إنها قضية ليست بالسهلة أبداً، فهناك ممارسات وطبائع تكرّست خلال العقود الأربعة الماضية كما أن هناك احتقانات وأحقاد ترسخت خلال الأشهر الماضية ولا يمكن تغييرها بالنوايا وحسن الكلام وإنما تحتاج إلى جهد مشترك وإلى عمل شاق وطويل. ونعتقد أن من أولويات ما يجب عمله في هذا الميدان:

1- تفكيك النظام الطائفي (بالمعنى المذكور آنفا): وهذا الأمر يتجاوز مسألة الانتهاء من النظام السياسي الحاكم حاليا، ويتعدّاه إلى شكل النظام القادم، فإن جاء النظام بطريقة فوقية لا تنبثق عن خيارات المواطنين فاغلب الظن أنه سيعاد إنتاج نظام طائفي آخر، قد لا يختلف عن القائم حاليا سوى بتموضع مجتمعه المضاد بالنسبة إلى هذا المكوّن المجتمعي أم ذاك.

2- ترسيخ المواطنة في شتى مجالات الحياة: القانونية والدستورية والتعليمية والاجتماعية…. هذا يعني مما يعنيه إعادة النظر بالمناهج التربوية التي تؤّسس للتصدعات المجتمعية وتكرّس الجهل بالآخر (مناهج التربية الدينية) ودونية الأنثى (كل المناهج النظرية) والتمايز الأقوامي (مناهج مادتي القومية الاشتراكية والتاريخ).

3- وضع آليات ديمقراطية تؤمّن مشاركة المكوّنات المجتمعية المختلفة في خيارات الدولة في كل ما يخص حياة المواطنين. ولا شك أن هذا الأمر يتطلب تمحيصا دقيقا في آليات العملية الانتخابية بشكل يضمن من جهة تمثيلية هذه المكوّنات في المجالس ويضمن، من جهة ثانية، عدم الوقوع في مطب المحاصصة الطائفية أو القومية.

4- إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والدين بما يؤمّن فكّ الارتباط بينهما بشكل يضمن استقلالية الدولة عن السلطات الروحية في المجتمع، ويمنع من جهة أخرى الدولة من أدوتة الدين واستغلاله لمصالحها.

5- إعادة النظر في بنية الدولة (الأمنوقراطية) القائمة على كلية سلطة الأجهزة الأمنية على مؤسسات الدولة والمجتمع. وكذلك إعادة النظر في بنية الجيش وفي الوظائف المطلوبة منه.

6- العمل سريعا، ومنذ الآن، على وضع نظم مناسبة، ومتكيفة مع المجتمع السوري، لتحقيق عدالة انتقالية تسمح بالعبور نحو سورية الجديدة بأقل ما يمكن من خسائر إضافية تتهدد المجتمع السوري.

إن المرحلة التي تمر بها سورية اليوم هي من دون شك مرحلة مفصلية في تاريخ البلاد، ولا أظن أننا نجانب الصواب إذا قلنا إن شكل إدارة التنوع الذي سينبثق عن هذه المرحلة هو الذي سيحدد إلى حد كبير شكل سورية القادمة. فسورية غنية بتنوع ثقافاتها واختلاط شعبها. لكن لهذا الوضع وجهين متناقضين: فهو يشكل من جهة أرضا خصبة للديمقراطية والتعددية والثراء الفكري والروحي والثقافي، ويشكل من جهة أخرى ميداناً جهنميا للاحتراب لن يخرج منه شاغلوه أحياء. الوجه الأول هو الذي يتبنّى إدارة صالحة للتنوع، أما الوجه الثاني فهو الذي سيبقى يستثمر التنوع ليبقى السيد الأوحد المستبد، ولو على أكمة من الجماجم.

باحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى