حين يصبح النظام السوري شريكاً عسكرياً للغرب/ مـايـكـل ويـس

تطبيق اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية السورية سوف يتطلّب انتصارات للنظام السوري على حساب خسائر بشرية جسيمة

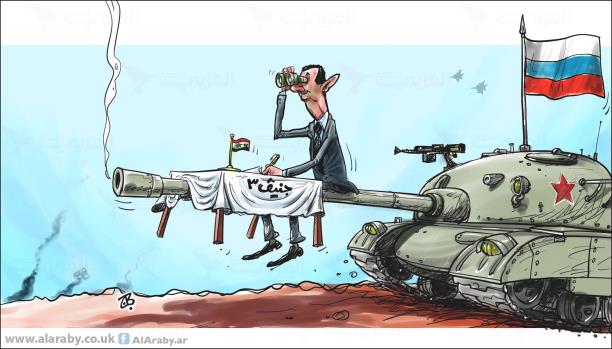

لم يُخفَ على أحد أن اتفاق نزع الأسلحة الكيماوية الذي حصل في أيلول الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا أعاد الشرعية لبشار الأسد، ومن ثم جرى التصديق على هذا الاتفاق من خلال أول قرار لمجلس الأمن يُقرّ بخصوص الأزمة السورية. ولكن الأحداث الأخيرة أثبتت بأنّ الأسد هو اليوم أيضاً شريك عسكري ضروري من أجل الإشراف على إخراج العوامل الكيماوية بأمان من سوريا.

أما ما يترتّب على هذه الحقيقة من الناحية الإنسانية فهو أليم، وقد بدأنا نشاهده بالفعل.

من المفروض أن يقوم النظام، بمساعدة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، بنقل قرابة 630 طناً من العوامل الكيماوية والسلائف السامة من دمشق الى مرفأ اللاذقية بحلول 31 كانون الأول الجاري- أي بعد أقل من أسبوعين.

وبحلول 14 شباط المقبل، من المفترض أن ينقلوا 700 طن آخر من المواد الكيميائية الصناعية الأقل سُميّة الى الموقع نفسه. ومن ثم يتم لاحقاً تحميل مجموع الـ 1330 طناً من الترسانة الكيماوية السورية على إحدى السفن الدنماركية الموجودة في ميناء اللاذقية، وتُنقل الى سفينة الشحن الأميركية الضخمة Cape Ray، التي سوف تبدأ بعملية “نظام التحليل المائي” في وقتٍ لاحق، حيث يجب أن يكون قد تمّ التخلّص من برنامج سوريا الكيميائي بأكمله في نهاية حزيران 2014 من أجل تطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن رقم 2118. ولكن ثمة شكوك كبيرة بأن يتم تطبيق ما نص عليه القرار.

وفي هذا السياق، قال هاميش دو بريتون غوردون، القائد السابق لكتيبة الدفاع الكيماوي في الجيش البريطاني [المملكة المتحدة] CBRN ، إنّ ظروف نقل مثل هذه الكميات الكبيرة من المواد الكيماوية عبر منطقة حربية ناشطة ممتدة على مسافة 300 كلم، تبعث على الخوف، إن لم نقل أكثر من ذلك:

“المرحلة الأولى التي تقضي بنقل المواد الى المرفأ هي عملية عسكرية معقدة جداً، تتضمّن العديد من العوامل التي يجب التعامل معها بمنتهى الدقة، من حماية القوّة، الى الأمور اللوجيستية، والاتصالات، والقدرات المطلوبة، والعديد من الخيارات البديلة في حال لم تَجرِ الأمور على خير ما يرام. بشكلها المثالي، سوف تحتاج أي قوات مسلّحة محنّكة مثل قوات الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة الى أيام وأسابيع عديدة، والى الكثير من الخبرة للتخطيط لمثل هذه العملية. ومن بين المراحل الأولية للتخطيط العسكري التحقّق من وجود ما يكفي من “قوات المهمات الخاصة” أو توفر القوات العسكرية لإنجاز هذه المهمة”.

لم يحصل النظام على “قوات للمهمة” وقد رفضت الأمم المتحدة، وهي محقّة في ذلك، طلبه التزوّد بآليات مدرّعة للجنود، وبدبابات ومعدّات أمنية أخرى عالية التقنية، نتيجة تخوّفها من أن تُستخدم هذه المعدات لاحقاً لأهداف حربية. أضف الى هذه التعقيدات، احتمال أن يتعرّض أي موكب ينقل غاز السارين، او الخردل، أو غاز الـ VX على الطرق الطويلة الممتدة في المناطق المتنازع عليها لهجوم بالنيران من قبل ثوار متطرفين قد يعمدون الى إطلاق المواد السامة عن طريق الصدفة من خلال تفجيرهم أي قنبلة على جانب الطريق تحت إحدى حاويات العربات أو الاستيلاء على ما يستطيعون من [هذه المواد] من أجل استخدامه.

ومن الطبيعي أن روسيا عرضت أن ترسل كافة المعدات التي طلبها [النظام] بالإضافة الى مجموعة عسكرية صغيرة من “المراقبين” للمساعدة على نقل المواد الكيميائية. غير أنّ دو بريتون غوردون يلحظ بأنّه حتى لو أرسل الروس قوّات وكل ما يلزم الى سوريا في الغد، “فإنّه سيلزمهم ثلاثة أو أربعة أسابيع لوصول الآليات” الى البلد. وبالتالي فإنّ تاريخ عيد رأس السنة كموعد نهائي لن يتحقّق بالتأكيد، كما اعترف المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أحمد أوزومجو هذا الأسبوع. ومع ذلك فهو يعتقد بأنّ نهاية حزيران كموعد نهائي للتخلّص من البرنامج بشكل كامل، معقولٌ. وكذلك تعتقد الولايات المتحدة.

وفي اجتماع عُقد يوم الجمعة الماضي، قال أحد المسؤولين الأميركيين الرفيعين: “السوريون يتعاطون مع العملية بمنتهى الجديّة. إنهم يدركون بأنه تقع على عاتقهم الكثير من المسؤولية من أجل تسليم المواد بشكلٍ آمن. وهم يعملون عن كثب مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والأمم المتحدة، والبعثة المشتركة من أجل تنفيذ هذا الجزء من العملية بشكل آمن وفعّال. من الواضح بأنّ هذا الجو يحمل الكثير من التحديات، وهم يعملون على تخطي ذلك، ويأخذون [المسائل الأمنية] ضمن الاعتبار كل يوم بينما يقومون بهذه العملية”.

ما يعنيه ذلك هو أنّ واشنطن تتوقّع الآن من الأسد- بالإضافة الى الميليشيات التي يدربّها ويرعاها الحرس الثوري الإيراني بما فيها “حزب الله”- أن تنتصر في معارك حاسمة وأن تقوم بذلك بسرعة، في هذا الممر الحسّاس الممتد على طول 300 كلم من دمشق الى اللاذقية. بغضّ النظر عن نوع المعارضة التي قد تعترض طريق النظام ووكلائه، سواء إن كانت من طرف جهاديي القاعدة، أو الثوار السلفيين من الجبهة الإسلامية الحديثة العهد، أو من بقايا الجيش السوري الحر المعتدل المدعوم من الولايات المتحدة. فكل القادمين سوف يُهزمون دون أي حصانة، إن لم نقل بتشجيع ضمني من البيت الأبيض وأوباما والحكومات الأخرى التي يُفترض بأنها معادية للأسد.

هذا سيّئ بما يكفي. ولكن الرياء والبلاهة في هذا الاتفاق المتعدّد الجوانب يكمنان في المعرفة المُسبقة بأن لا عملية عسكرية للنظام تتم بدون قتل ونهب جماعي لعشرات المدنيين السوريين. ولدينا الكثير من الأمثلة على ذلك في الشهرين الأخيرين.

توجد شبكتا طرق ضروريتان من أجل نقل العوامل الكيميائية بشكلٍ آمن من دمشق الى اللاذقية. الشبكة الأولى هي دمشق- حمص، أو طريق عام M5، الذي أمضى النظام و”حزب الله” وقوات الدفاع الوطنية المدرّبة على يد الحرس الثوري الإيراني، الأشهر الماضية في محاولة تأمينه. (علماً أنّ الثوار لا يزالون يعملون في المدينة وفي ريف حمص وحقّقوا في الحقيقة بعض المكاسب العسكرية خلال الأسابيع الأخيرة). والشبكة الأخرى هي طريق حمص- اللاذقية، أو طريق عام M1، التي تهدف المعركة الحالية في منطقة القلمون الجبلية الى تأمينه، بالإضافة الى هدفها الآخر في إعاقة إعادة تزوّد الثوّار بالذخيرة عبر طرق لبنان. فالأسد فعلياً “يأخذ العملية بجدية” في ظل “جو مليء بالتحديّات”- من خلال إلقائه القنابل على المناطق السكنية المتاخمة لهذا الطريق السريع، قاتلاً أي شخص يقطن تلك المناطق، ومشرّداً من ينجو من القتل.

في منتصف شهر تشرين الثاني الماضي، مثلاً، شنّ النظام هجوماً من أجل استعادة “قارة”، وهي بلدة صغيرة عدد سكانها 30000 نسمة وتقع على بعد 100 كلم شمال دمشق. وكان سكان “قارة” الموالون للثورة تفادوا التعرّض لهجوم من خلال رشوتهم لقوات الأمن السورية، ولـ “حزب الله” بالنقود، والطعام، وحتى بالدواجن والمواشي. ولكن ذلك كان قبل أن تضع جبهة النصرة التابعة للقاعدة، والعديد من كتائب الثوار الأخرى، يدها على مخزن “مُهين” للأسلحة وبالتالي على “مدافع، وقنابل هاون، وذخائر خاصة بالدبابات، وصواريخ”، كما سبق أن أذاع موقع NOW. وهكذا قرّر الأسد أنّه حان الوقت لإنهاء دور “قارة” كطريق لإعادة التزوّد بالذخائر. وقد انتقل مقاتلو”حزب الله” وجنود الجيش السوري الى بلدة “دير عطية” المجاورة، والموالية لهم، وأطلقوا منها هجومهم على “قارة” بواسطة الغارات الجوية وقذائف المدفعية. واستسلم الثوّار بسهولة بعد يوم واحد من القتال. وفي 19 تشرين الثاني الماضي، كان المكان بأكمله قد سقط، ولكن ليس قبل أن يعبر أكثر من 12000 شخص من أهلها الحدود السورية باتجاه عرسال في لبنان.

وبعدها أتت “النبك”. ففي 7 كانون الأول الجاري، قيل إنّ البلدة ذات الموقع الاستراتيجي- على بعد نحو 80 كلم شمال دمشق، والتي يسكنها أكثر من 100000 شخص- قامت قوات النظام والميليشيات الشيعية بالإغارة عليها قبل يوم واحد. وقُتل خلال ذلك نحو 40 شخصاً من الأهالي. وقالت قناة العربية، بالاعتماد على معلومات المجلس الثوري السوري، إن القتل طال رجالا، ونساءً، وأطفالاً. وفي هذه الأثناء، أطلق مركز الإعلام السوري التابع للمجلس العسكري الأعلى، فيديو زعم فيه بأن “النبك” كانت تحت حصار شديد مدة شهر، وتعرّضت لقصف مدفعي ثقيل ولأكثر من 100 غارة جوية. وانتشرت معلومات عن احتمال استخدامهم كذلك لأسلحة كيميائية بين مجموعات المعارضة وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، رغم أنّ أياً من هذه المزاعم لم يُثبت. (يبدو من المرجّح من خلال التفحّص الدقيق للفيديوهات التي برزت عن النبك بأنّ بعض أنواع الذخائر الحارقة قد رُميت على البلدة).

في الحقيقة، قد يكون هناك ثلاث مجازر حصلت في “النبك”. فقبل مجزرة 6 كانون الأول، تم اكتشاف 70 جثة، قال مركز الإعلام السوري إنّ 40 جثة بينها تعود الى عائلة واحدة “كانوا في منطقة قام جنود النظام بالهجوم عليها”. أما المجزرة الثالثة، فأدت الى مقتل 37 شخصاً، وينتمي معظم ضحاياها مجدداً الى عائلة واحدة. وفي 9 كانون الأول الماضي، أعاد الأسديون السيطرة على “النبك”. وفي اليوم نفسه، استولى النظام بشكل كامل على طريق عام M5.

وأخيراً، الثلاثاء الماضي، ضرب النظام يبرود، موطئ القدم الأخير للثوار في جبال القلمون. وتقع يبرود تقريباً على بعد 76 كلم من دمشق، وهي المكان الذي يُقال إنه يتم فيه اعتقال الراهبات السوريات واللبنانيات العشر أو أكثر اللواتي اختُطفن من قرية معلولا المسيحية. وقد باتت محنتهنّ محطّ قلق دولي، ما استدعى نداءً من البابا فرنسيس.

لا بدّ من التوقّع بأنّ المذبحة على طول الطرق العامة المهمة [استراتيجياً] لن تتوقّف، بما أنّ الثوّار وبدون أي شك سوف يحاولون استعادة هذه الأرض التي خسروها، والنظام ووكلاؤه يحصّنون انتصاراتهم من خلال “تطهير” الأحياء التي كانت صديقة للمعارضة سابقاً. آمل بأنّ تكون كافة هذه المسائل ماثلة في عقول المعلّقين الصحافيين الذين يكتبون مقالات يؤيدون فيها خطة نزع الأسلحة باعتبارها “حدثاً مهماً”.

عندما تمّ إقرار القرار 2118 بالإجماع في مجلس الأمن في 27 أيلول الماضي، هلّل له بان كي مون باعتباره “تاريخياً” و “الخبر الأول الذي يبعث على الأمل بخصوص سوريا منذ وقتٍ طويل”. وقال أيضاً إنّه لا يُعادل “رخصة للقتل بالأسلحة التقليدية”. أما جون كيري فقال إنه قرار “قوي، ساري المفعول، وسابقة “أثبتت بأنّ “الدبلوماسية يمكن أن تكون قوية جداً بحيث يمكن أن تنزع فتيل أسوأ أسلحة الحرب بطريقة سلمية”.

لقد تحوّل بالفعل [هذا القرار] الى رخصة بالقتل، ولم تتّسم عملية نزع هذه الأسلحة، التي قتلت ما يبلغ 120000 سوري منذ عام 2011، بأي شكل من أشكال السلمية. لقد كان بان وكيري على خطأ كبير وجسيم.

موقع لبنان ناو