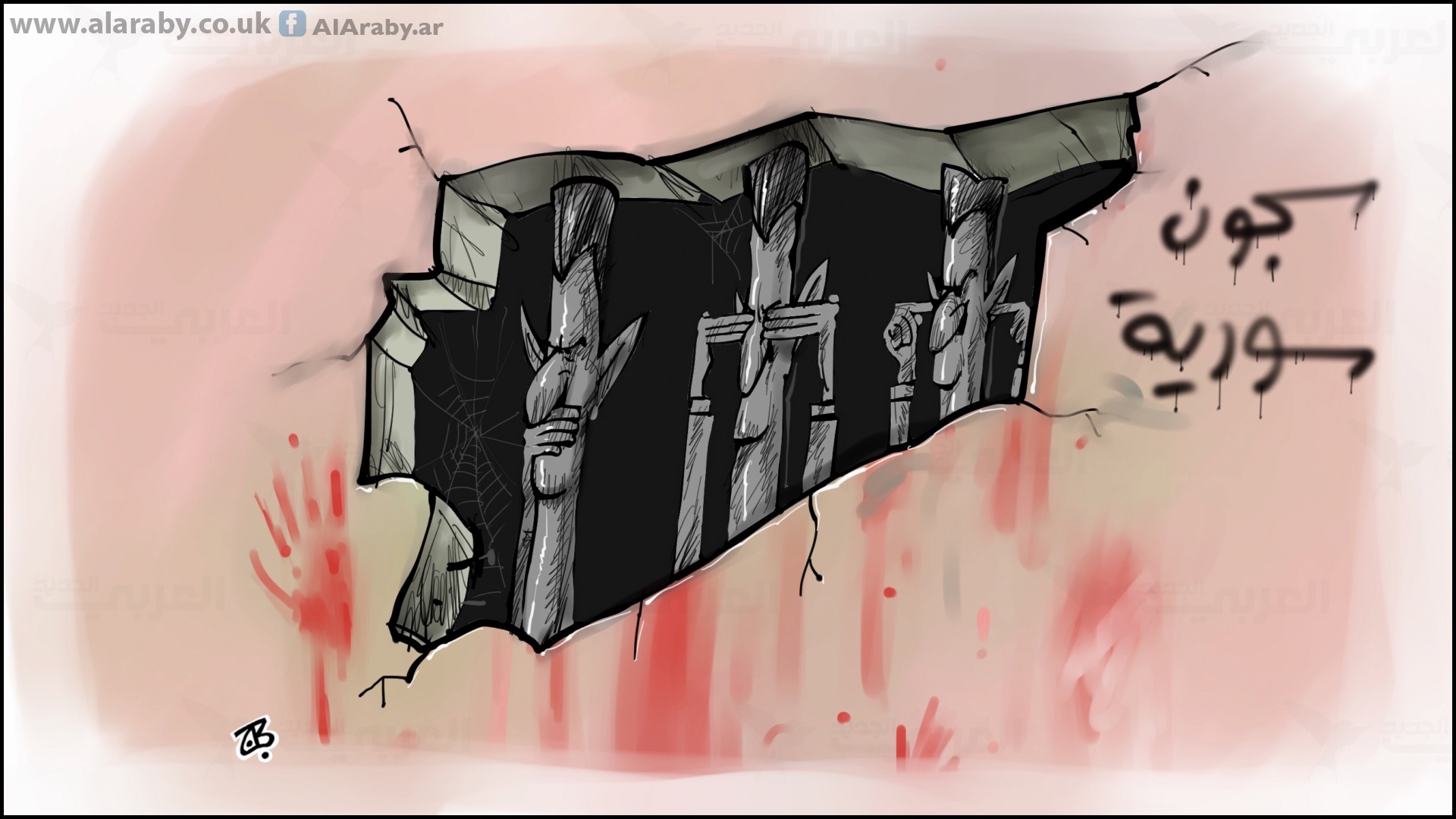

سوريا.. من دولة متصدعة إلى دولة محطمة

صقر ابو فخر

يحوم في سماء سوريا اليوم شبح راعب يهدد بتقطيع أوصال هذا البلد الذي عرف العمران والاجتماع منذ نحو عشرة آلاف سنة، وينذر بمحو علائم التحضر والتمدن الذي انطلق من دمشق وحلب قبل أربعة آلاف سنة ليغمر بلاد الشام كلها، ويسمُها بميسم الحضارة الآرامية الزاهية التي امتزجت فيها الثقافة الهيلينية بالعربية، ونشأت في ربوعها، وفي سياق نهوضها التاريخي، المسيحية الأولى، ثم الدولة الإسلامية الأولى أيضاً.

ظلت دمشق دائماً العاصمة التاريخية لبلاد الشام قاطبة، وانعقدت لها مكانة لا تضاهى بسبب موقعها الفريد الذي يتوسط آسيا الصغرى والعراق ومصر. كانت فتحتها البحرية تمتد من مرسين وأضنة في الشمال حتى غزة والعريش في الجنوب. وقد اجتمعت في أرجائها أقوام شتى طلباً للتجارة أو للاستقرار أو للعبادة، كالأكراد والشركس والتركمان والأروام والأرناؤوط والأبخاز والهوارة والداغستان واليهود والأرمن والعجم والمغاربة، الأمر الذي منحها طابعاً كوزموبوليتياً. لكن هذه الفتحة البحرية الممتدة على طول الساحل الشرقي للبحر الأبيض المتوسط راحت تضيق وتتقلص بالتدريج منذ منتصف القرن التاسع عشر فصاعداً، حتى إذا أطل القرن العشرون كانت ضربة قاصمة تتهيأ للانقضاض على دمشق العاصمة، وعلى بلاد الشام كلها، فتفككت سوريا التاريخية إلى كيانات جديدة، وانتزعت اتفاقية سايكس ـ بيكو منها الساحل الفلسطيني، وفيه ميناءي حيفا ويافا، لمصلحة «وطن قومي يهودي»، ثم الساحل اللبناني، وفيه موانئ صيدا وبيروت وطرابلس، ليكون شاطئاً لدولة ذات وجه مسيحي، ثم لواء الاسكندرون وفيه ميناءي مرسين واسكندرونة، ولم يبقَ لها إلا فتحة صغيرة بين رأس البسيط ومدينة طرطوس.

حاولت النخب السورية، التي وصلت إلى الحكم في أثناء الانتداب الفرنسي، والتي ورثت دولة متصدعة، أن تؤسس دولة برلمانية متماسكة. وهذه النخبة التي برزت غداة صدور قانون الأراضي العثماني في سنة 1858، والتي درس أبناؤها في اسطمبول وأوروبا، وعملوا في الوظائف العامة، حُرمت، بسبب وطنيتها، من تسلم أي مناصب مهمة في العهدين الفيصلي والانتدابي، إلا القلة التي تعاونت مع الانتداب الفرنسي بالتحديد. غير ان الاتجاه العام لهذه النخبة كان النضال في سبيل الاستقلال وتوحيد سوريا في دولة برلمانية ديموقراطية. وقد تمكن أبناء هذه الفئة من الوصول إلى سلطة الحكم في سوريا في العهد الاستقلالي، وأقاموا نظاماً برلمانياً ومقادير من الحريات على قاعدة حلف العائلات الكبرى في دمشق وحلب وحمص وحماه، وتركوا للمناطق الطرفية بعض المواقع الهامشية في الدولة الجديدة. فمنذ زوال الحكم العثماني إلى ما بعد الاستقلال، ظل رؤساء الجمهورية ورؤساء الحكومات والوزراء والنواب يأتون، في أغلبيتهم الكاسحة، من نحو خمسين عائلة موزعة بين مُلاك الأرض ورجال الدين والتجار (علاوة على بعض الصناعيين) أمثال آل الأتاسي في حمص، وآل الحوراني والكيلاني والبرازي والعظم في حماه، والقدسي والكيخيا والجابري في حلب، والسيد وشلاش والشعلان في دير الزور، والقوتلي والعسلي والحفار والدواليبي ومردم بك والعظمة والعابد والغزي في دمشق.

سوريا، بعد الاستقلال، كانت جمهورية أوليغارشية (حكم القلة) شبه ليبرالية. وكان الهم الأول للنخبة الحاكمة هو تماسك الدولة الجديدة في وجه مطامع الهاشميين في الأردن والعراق، ثم التنافس على تقاسم المغانم. فمالكو الأرض والتجار نظروا إلى الدولة السورية الجديدة على أنها مجموعة من المؤسسات التي تخدم مصالحهم وتحميهم من الاضطرابات الاقتصادية. ويتجلى ذلك في قوانين العمل التي صدرت آنذاك، وفي قانون الاصلاح الزراعي الصادر في كانون الثاني 1952. ففي قانون الإصلاح الزراعي جرى فرض حدود على الملكية العقارية. لكن، بعد أشهر قليلة، صدر قانون جديد يتضمن سقفاً عالياً للملكية، الأمر الذي جعل قانون الاصلاح الزراعي كأنه لم يكن. أما قانون العمل فلم يمنح العمال أو الفلاحين والعمال الزراعيين أي ضمانات جدية إلا بعد تنظيم تظاهرات وإضرابات في سنة 1954. وقد وجدت الطبقة الحاكمة مخرجاً من مطالب الفلاحين في ريف حماه هو توزيع أملاك الدولة على الفلاحين بدلاً من توزيع أجزاء من أراضي الملاك الكبار على فلاحيها، فقد كانت أربع عائلات تملك مئة وعشرة قرى، كلياً أو جزئياً، في محيط حمص هي: العظم، البرازي، الكيلاني، طيفور.

حطمت نكبة فلسطين الجمهورية الأوليغارشية في سوريا، وهزت شرعية جيشها، فبدأت سلسلة من الانقلابات العسكرية التي كانت تعكس، بشكل جلي، التدخل الخارجي من جهة (تركيا والأردن والعراق ومصر والسعودية)، ومن جهة أخرى، التشقق الداخلي. وفي خضم هذه الاضطرابات وجراء بعض الإجراءات المساواتية في الكليات الحربية التي صارت تقبل أبناء الأرياف بعدما كانت مقصورة على أبناء العائلات المدينية، صعد إلى السلطة ضباط من طوائف منشقة على الإسلام (إسماعيليون وعلويون ودروز)، ومن مناطق طرفية سنية، وتحوّل الجيش إلى مؤسسة تتصادم فيها المكونات السورية كلها. وبالتدريج راح النفوذ السني المديني ينحسر في هذه المؤسسة لمصلحة الطوائف والجماعات الريفية، بمن فيها أبناء السنة القادمون من المناطق الطرفية (حوران ودير الزور). واستمرت الأحوال على هذا المنوال حتى استيلاء اللواء حافظ الأسد على السلطة في 16 تشرين الثاني 1970، فدخلت سوريا في طور جديد، كان من بين علائمه عقد تحالف وثيق بين السلطة العسكرية الجديدة والتجار ورجال الدين. فقط ظفر الجيش بالسلطة، وأحكم سيطرته على الدولة، وكان عليه أن يُحكم سيطرته على المجتمع حتى يستتب له الأمر. وفي هذا الميدان نال تجار دمشق، وتجار سوريا معهم، كل ما أرادوه من قوانين وتسهيلات لزيادة ثرواتهم وعائد تجارتهم وحماية رساميلهم، وبات رجال الدين أسياد الناس.

اتبعت سوريا منذ صدور المرسوم رقم 10 في سنة 1995 سياسة عامة حاولت نسخ الطراز الصيني، أي نظام سياسي مركزي واقتصاد ليبرالي إلى حد ما. لكن الطراز الصيني حين جرى تطبيقه في سوريا تحول إلى كاريكاتير. فالانفتاح الاقتصادي الجديد، في غياب البورجوازية الصناعية والعقارية القديمة، أدى إلى ظهور مئات رجال الأعمال الجدد الذين تركزت استثماراتهم في الخدمات، كالعقارات والإسكان والنقل والسياحة (وهي قطاعات مترابطة المنافع)، وهؤلاء صاروا، بالتدريج، شركاء للسلطة العسكرية ويعتاشون، في الوقت نفسه، على العقود التي توفرها لهم هذه الشراكة، ولا سيما في حقل الإنشاءات والتوريد إلى المؤسسات الحكومية. ورويداً رويداً أصبحت السلطة، على المستوى الاقتصادي، اللاعب الأول بين لاعبين، وما عادت قادرة وحدها على احتكار السياسة والاقتصاد والعنف معاً. وفي الوقت الذي كان الاقتصاد السوري يشهد تنوعاً في المستثمرين، كان احتكار القلة هو السائد في بعض القطاعات شديدة الربحية، كالاتصالات الخلوية والإعلانات والتبغ وغيرها.

تكونت البرجوازية السورية الجديدة في ظل البعث. واشتهر من رجالها صائب نحاس ورياض سيف ورامي مخلوف وفراس طلاس ومجد بهجت سليمان وجمال خدام وسامر العطار وراتب الشلاح وغيرهم كثيرون. غير أن هذه البرجوازية المحدثة لم تكن قادرة على مواجهة العولمة وشروط التجارة العالمية في عصر حرية التبادل، حتى ان بعض الاتفاقات الاقتصادية أدت إلى إفلاس كثير من الصناعات ذات الحجم المتوسط وانفكاك جماهير الريف عنه.

حزب ريفي بات الريف ضده. هذه هي صورة الأحوال في مطلع الألفية الثالثة. وحزب شبه علماني انجرف أعضاؤه إلى التدين. ذلك لأن ظهور المدن المتضخمة سكانياً ذات الأرياف المهمشة وأحزمة البؤس حولها، علاوة على أخبار الفساد والثروات الهائلة، ثم الوقاحة في المجاهرة بالثراء، أدى، ذلك كله، إلى الانجراف نحو التدين كردة فعل تلقائية على السلوك الاستفزازي للأثرياء الجدد.

لقد بُني من الجوامع في عهد حافظ الأسد أكثر مما بني في سوريا منذ الاستقلال حتى سنة 1970. لذلك ليس من المستغرب ألا تتخذ ردة فعل أحزمة الفقر على المدينة وثقافتها شكل الاحتجاجات الواعية والمنظمة والشاملة، بل شكل الاحتجاجات الدينية أو القومية المتطرفة.

في أي حال، فإن ما يهمنا اليوم هو انتصار الديموقراطية في سوريا وبقاء سوريا دولة عربية موحدة ملتزمة قضية فلسطين، لأن الديموقراطية تعني أن شرعية السلطة لا تأتي من الله أو من الحاكم بأمر الله، بل من الشعب، الأمر الذي يعني أن في إمكان هذا الشعب أن يغير السلطة او يحاسبها. وبمعنى آخر، فإن انتصار الديموقراطية ليس انتصاراً على الاستبداد وحده، بل على الفكر التكفيري السلفي والإخواني معاً.

الديموقراطية، في مضمونها الجوهري، لا تعني، على الاطلاق، حكم الأغلبية ونقطة على السطر. ففي هذه الحال لنتذكر أن الديموقراطية أتاحت لهتلر وفرانكو وموسوليني الوصول إلى الحكم. والديموقراطية، كما نتطلع إليها في سوريا المقبلة، وفي بقية أرجاء العالم العربي، ليست مجرد نظام سياسي قائم على فصل السلطات فحسب، بل هي نظام للمجتمع التعددي، أي انها عقد اجتماعي لا يجيز أبداً لمن وصل إلى السلطة بالانتخابات ان ينقلب عليها بذريعة الأغلبية، لأن من شروط سريان العقد التزام جميع الأطراف بنود هذا العقد.

الثورات العربية تطلعت إلى الحرية في مواجهة الاستبداد، وإلى الديموقراطية في مواجهة الدكتاتورية، وإلى الكرامة كنقيض لامتهان الكرامة، وإلى العدالة الاجتماعية ضد الظلم الطبقي والفساد، وإلى المشاركة السياسية ضد التهميش. لكن ما يجري في سوريا اليوم هو قطع للطريق على هذه الأهداف، وعلى إمكان بناء مجتمع حديث ودولة عصرية. فقد وصلت إلى السلطة في مصر وليبيا وتونس جماعات تقوم بنيتها على علاقة الشيخ (الرئيس) بأتباعه على أساس البيعة، وهذا نكوص عن المسار التحديثي الذي ظهر في تونس منذ سنة 1864 (خير الدين التونسي)، وفي مصر وسوريا منذ القرن التاسع عشر مع محمد علي وابنه ابراهيم باشا، ومع متنورين أمثال عبد الرحمن الكواكبي وأديب اسحق وفرنسيس مراش وغيرهم.

إن توظيف الجهل والغرائز الدينية، وحتى المشاعر الوطنية، ليس جديداً في الحياة السياسية.

المطالب الصحيحة للشعب السوري، وهي الحرية والديموقراطية والقضاء على النهب والفساد، ومحاسبة اللصوص والمجرمين، وتأسيس دولة عصرية جديدة، لا يجادل فيها أحد. لكن هذه الغايات النبيلة راحت تتحول على أيدي الجماعات التكفيرية والجماعات الثأرية والطائفية والعصابات المقاتلة إلى مجرد صرخة على غرار صرخة الإيطاليين ضد الفرنسيين. وما نخشاه هو أن تكون غاية الحرب في سوريا هي فرط الجماعة الوطنية، وتفكيك الاجتماع البشري السوري، الأمر الذي سيؤدي إلى فرط الدولة التي نشأت على فكرة العروبة، وسيكون من المحال إعادة تكوينها إلا بصورة شوهاء، وعلى صورة المجتمع المفكك والمتعصب. العروبة هنا قوة دمج لمجتمع شديد التعدد والتنوع. ومن دون العروبة لن يتمكن السوريون من بناء دولة المستقبل القائمة على المواطنة المتساوية، بل سيصبحون سنة وعلويين وإسماعيليين ودروزاً ومسيحيين وأكراداً وتركماناً وشراكسة وإيزيديين وأرناؤوط وأبخاز، أي مجرد متحف بشري لأقوام متناحرة.

السفير