كتاب: حيث لا تسقط الأمطار لأمجد ناصر..الإقامة في اللا مكان

يقول السارد: “ها أنتَ تعود، أيها الرجل الهارب من عواقب اسمه أو ما فعلته يداه. مضى وقت طويل على خروجك الذي لم يشكل حدثا إلا لقلة تهتم بأمرك”. هكذا يُفتتح السرد في رواية أمجد ناصر، “حيث لا تسقط الأمطار”، متضمنا أهم العناصر المكوّنة للفضاء التخييلي: العودة بعد غياب عقدين من الزمن إلى مكان الخروج.

بين العودة والخروج تغيرت ملامح الأمكنة، وتبدل الإيمان بقيم وبأفكار دالت ثم زالت، فسقط في الطريق كثيرون، وصمت كثيرون، وتحوّل كثيرون، ومات كثيرون، فكيف تصمد الذاكرة أمام طمس الملامح؟ وبم تشعر الكف القابضة على الجمر الملتهب حين تفتح على الرماد الخامد البارد؟ أين تذهب الأفكار الصارخة؟ أين تختبئ اللهفة إلى الحرية، إلى التغيير؟

في المسافة الفاصلة بين لحظة الخروج وفترة العودة، يتمركز العالم التخييلي للرواية. عالم متخيل لكنه ملحاح يُسائل كل صغيرة وكبيرة، ويعرّي كثيرا من الحقائق المعاصرة التي يتخبط فيها العالم المعاصر، والعربي خصوصاً. يتساءل السارد عن أسباب الخروج، وعن ظروف تحول أعداء الأمس إلى أصدقاء اليوم، والعكس، ويتساءل عن حقيقة القيم والأفكار التي تسكن الأذهان فترة الشباب، يتساءل عن الحقيقة، وهل هناك شيء قائم في هذا الخضم.

ليست الموضوعات والرسائل المتضمنة في النص السردي هي الأهم فحسب بل هناك طريقة كتابة الرواية، التي مزجت بين خصائص كتابة السير الذاتية (أو الغيرية)، وخصائص الرواية، كما جمعت بين الاستذكار القائم على التفقد والحنين، والقائم على المساءلة والتفكير، وجمعت في شبه تقابلات بين ما كان قبل عشرين سنة خلت وما صار بعدها، في محاولة فهم ما جرى، وكيف جرى. ذلك كله مهم، لكن اللافت ضمير المخاطب الذي كتبت به الرواية. لقد كتب طه حسين مثلا “الأيام” بضمير الغائب لخلق مسافة بين السارد والشخصية ولتغييب الكاتب الموضوعي، وكتبت غالبية السير الذاتية وحتى الروايات – السير الذاتية أو السير الذاتية الروائية بضمير المتكلم لأنها كانت تصر على الحضور القوي لشخص الكاتب الموضوعي الخارجي، ولأنها كانت تؤمن بأن الخطاب الذي تسرده يتضمن حقيقة يقينية على الناس معرفتها والإقرار بها. لكن “حيث لا تسقط الأمطار” اختارت ضمير المخاطب الذي استعمله الشاعر العربي في أقصى لحظات الغربة، أقصى لحظات الشعر وجوديا: التذكر المؤلم والموجع؛ اللحظات التي تستدعي فيها الذات أنيساً يبدد وحشة الغربة والوقوف على الرسوم الخاوية إلا من صور معذبة.

رواية أمجد ناصر في صيغتها تلك، رواية مقتحمة، مربكة، لأنها تحمّل المخاطَبَ مسؤولية ما جرى، مسؤولية التحولات والتغييرات التي وقعت من غير انتباه أحد أو بمساهمة كل المخاطَبين (القراء)، خصوصاً أولئك الذين عايشوا مرحلة التحول، أولئك الذين نظروا الى الغد ولم يصلوا إليه، بل وجدوا عند نهاية طريقهم واقعا جديدا مختلفا، ملتبسا، رماديا. تخاطب أولئك الذين آمنوا بالكتب الحمراء، والأفكار الحمراء، ولما وصلوا بعد عشرين سنة وجدوا الأصفر يغطي الأفق.

إن الرواية بتوظيفها ضمير المخاطَب، تدين المثقف والسلطة واللغة والقيم والأفكار والجميع من دون استثناء. فلكلٍّ نصيب في ما يجري. ولكلٍّ نصيب في ما آل إليه المصير، فهي رواية تبني متخيلها على أرض غير التي اعتادتها الرواية العربية، على المساءلة والمواجهة، لا التبرير وإدانة الآخرين.

السرد في الرواية مركّب، وليس ضمير المخاطَب هو المسؤول عن ذلك وحده، بل التأطير الزمني المحصور بين الخروج والعودة، ومحاولة اكتشاف المكان والإنسان ومخزون الذاكرة وبقايا المشاعر التي رافقت الشخصية المحورية في رحلتها المضنية، رحلة الهروب من حبل المشنقة. هناك خط سردي يبدأ من لحظة العودة التي افتتح بها الخطاب الروائي، وهو سرد خطي لكنْ متقطّع يتنقّل عبر طفرات منتقاة، وهناك خط سردي استردادي يسترجع بعض الوقائع ومميزات وخصائص بعض الشخصيات الروائية من أجل استكمال الحكاية الإطار؛ حكاية يونس الخطاط/ أدهم جابر. وهناك متواليات سردية لا يمكن اعتبارها حكايات صغيرة أو صغرى، إنما هي سياقات تستدعيها ضرورة البناء، والاستطراد السردي، والتوضيح، والتفسير أو التعليق، وثقافة الكاتب. هذه المتواليات السردية فواصل مهمة لأنها تحدد ملامح الخطاب الروائي وتميزه عن غيره من الخطابات الروائية ذات البعد التخيلي المحض. أي الخطابات الروائية التي لا تستند على قاعدة معرفية وثقافية، ولا على خبرة شخصية وتجربة عميقة في الحياة.

يعتبر المكان مكوّنا مهما في بناء الخطاب الروائي، قديمه وحديثه. وقد تعرضت له الدراسات النقدية والبحوث من مختلف زوايا النظر والتنظير، محاولة فهم طبيعة حضوره السردي واللغوي، وخصوصيته الوظيفية. وقد التبس على كثير منها التمييز بين المكان الخارجي الحقيقي في الواقع المعيش والمكان المتخيل الذي يقوم على التحديد اللغوي الافتراضي. وقد اشتغل كثير من الدارسين والمنظّرين بتحديد أبعاد المكان الهندسية وأشكال حضوره الجمالية، كما عمل بعض الكتّاب على التقليل من حضوره في أعمالهم، وعمل البعض الآخر على محاولة إلغائه.

لم يتجاهل أمجد ناصر المكان في روايته، لكنه عمد إلى تعتيمه وتعميته وتغييب أسمائه لحساب الأوصاف والكنايات. نجده يتكلم مثلا عن “الحامية”، وعن “المدينة الرمادية الحمراء”، و”المدينة المطلة على البحر”، و”جزيرة الشمس”، وهكذا. إنها طريقة للحفاظ على وظيفة المكان في الخطاب الروائي، وإدراك لأهميته في منح الشخصيات الروائية والأفعال قوة الحقيقة الفعلية، وتقربها من التجربة الحية، لكنها تخفي رغبة في عدم الإفصاح عن الأسماء الحقيقية حتى لا تتحول الرواية سيرة ذاتية ويتم الحد من قدرات التخييل، كما يمكن اعتبار هذا التخفي طريقة في تحقيق فكرة الإقامة في اللامكان، في اللا أين، في “ناكوجا آباد” المصطلح الذي نحته السهروردي: “لم يكن هو الذي أخبرك بمعناهما، ولكنك قرأت فصلا عن السهروردي المقتول في كتاب مكرس لشخصيات قلقة فعثرت على الاسم والمعنى. يبدو أن السهروردي قد نحت مصطلحا بالفارسية يشير إلى “مكان اللا أين”، أو “بلاد اللا أين” هو “ناكوجا آباد”.”

إن المكان الحقيقي في رواية أمجد ناصر ليس فحسب المسقط، ولا العمارة، بل هو ذلك الذي يتشكل من الأشياء واللحظات الخاصة والحميمة، إنه المكان الذي يبادلك المشاعر، الذي يشبه روحك الثائرة والقلقة، والطموحة، أما دون ذلك فهو أطلال بلا روح.

تحتل فكرة التحول مكانة مهمة في الرواية، وهي بذلك تنفتح على الأسئلة القلقة: لماذا حدث ذلك التحول؟ وكيف؟ وماذا يترتب عليه؟ إنها أسئلة العصر التي تجيب عن التغيرات الجذرية التي أصابت كل شيء: تبدل موازين القوى في العالم، صعود قيم طارئة على حساب قيم أخرى أصيلة، انحدار قيمة الإنسان في سوق العمل، صعود رجال على حساب رجال، ونساء على حساب نساء، وتراجع مثقفين مناضلين على حساب أصوات ثقافية… والحبل على الجرار.

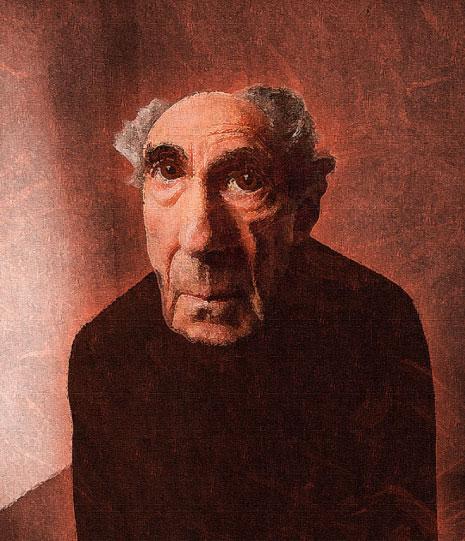

محمد معتصم