ياسين الحاج صالح: الطائفية نتاج افتقارنا إلى سياسة تدامج وطني

كتب: بيروت – محمد الحجيري

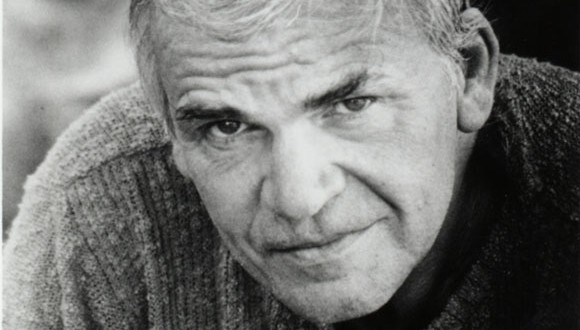

الكاتب والباحث السوري ياسين الحاج صالح أحد أبرز المواكبين والمهتمين في الشأن السوري، خصوصاً في خضم الحراك السياسي والثوري، وهو كتب سلسلة مقالات مهمة في خصوص الأقليات وأوضاعهم ودورهم المستقبلي والراهن، عن هذا الموضوع كان معه الحوار التالي.

كيف تقرأ تجربتك الشخصية في التواصل مع الأقليات في سورية؟ متى بدأت تشعر أن هذا الشخص أو ذاك ينتمي إلى الأقليات باعتبار أنك كنت تنتمي إلى تنظيم سياسي فيه اندماج بين مختلف الأطياف والإثنيات؟

كنت عضواً في تنظيم شيوعي تجد فيه عرباً وكرداً وأرمن وسريان، مسلمين ومسيحيين، سنيين وعلويين ودروزاً واسماعيلين وشيعة. وقد تسنى لي أن ألحظ أن ارتفاع اهتمام التنظيم بالقضية القومية العربية في سبعينيات القرن العشرين انعكس تراجعاً لوزن الكرد فيه، وأن وقوفه ضد نظام حافظ الأسد في أواخر السبعينات ورفضه توجيه إدانة خاصة إلى الإسلاميين آل إلى تراجع نسبة المتحدرين من الوسط العلوي فيه.

في السجن، أخذت أنتبه إلى العلاقة بين منابت أعضاء التنظيمات السياسية وبين نهجها الفكري والسياسي. كان ظاهراً قي ثمانينيات القرن العشرين وتسعينياته مثلاً أنك حين تتحدر من «أقلية» دينية أو مذهبية في مجتمع يبدو أن أكثريته تنحو في اتجاه قدر أكبر من التدين، ثمة فرصة كبيرة لأن يتمحور تفكيرك في الشأن العام حول الحداثة والعلمانية والتنوير وما شابه؛ وأنه حين تكون عربياً سنياً فإن الاحتمال كبير لأن تتكلم عن العروبة والأصالة والتراث والديمقراطية.

ليست هذه قوانين قطعية، لكنها ميول أو إطرادات قوية فعلاً. وهو ما يعني أن أحد منابع التحريف الأيديولوجي الأساسية في مجتمعاتنا يتصل بالانقسامات الدينية والمذهبية. غير أن لهذه الظاهرة إطاراً اجتماعياً وتاريخياً محدداً: الطبقة الوسطى المتعلمة في سورية، في ظل الحكم الأسدي.

وأسوأ آثار المحدد الطائفي على سياستنا وطرق تفكيرنا أن «يُعرف الحق بالرجال»، بدل أن «يُعرف الرجال بالحق»، إن استعدنا قولاً مأثوراً لعلي ابن أبي طالب. فما تقوله خطأ لأنك أنت خطأ في الواقع. وأنت خطأ لأنك لست منا. والشيء الصحيح تالياً هو محوك. تؤسس آلية الحكم الطائفية هذه لسياسة تطهير طائفي أسسها «علمية»، على نحو يذكر بالفاشية.

يؤسس ذلك أيضاً لتوزيع طائفي للأيديولوجيات أيضاً. في السنوات المنقضية من هذا القرن، كان يبدو أنه يكاد يكفيك أن تكون غير مسلم سني في سورية كي تكون علمانياً، أليست العلمانية هي الفصل بين الدين والدولة؟ في المقابل، لا يكاد يلزمك شي آخر إن كنت سني المذهب كي تكون ديمقراطياً، أليست الديمقراطية هي حكم الأكثرية؟ لماذا لا تكون علمانياً إن كنت تدفع ثمن علمانيتك من كيس غيرك؟ وكيف لا تكون ديمقراطياً إن كانت غلة الديمقراطية ستصبّ في النهاية في كيسك؟ قليلون من عملوا على كشف هذه الألاعيب الأيديولوجية ومن قاوموها، وليسوا قلة في المقابل من يقاومون بقوة إظهار ما وراء العناوين الكبيرة من رهانات صغيرة.

لا أعيد العلمانية والديمقراطية إلى هذه المحددات الاجتماعية والثقافية، لكني ألاحظ ما يطرأ عليهما من تلاعب وتحريف تحت تأثير هذه المحددات التي لا تدرس، أو يجري التكتم عليها.

سهل من ذلك شيوع التفكير الثقافوي خلال ربع القرن الأخير، أي تعريف المجتمعات وشرح أوضاعها بثقافاتها، مع رد هذه غالباً إلى الدين. في مجتمعنا المتعدد الأديان والمذاهب، سنحصل من التفكير الثقافوي على شعوب (وهو ما يقال صراحة في لبنان) وليس على شعب واحد، وعلى شعبويات بعدد هذه الشعوب. ومن دون نقد جذري لهما أو لأنماط توظيفهما، الديمقراطية والعلمانية مهددتان بأن تتحولا إلى أيديولوجيتين شعبويتين، يعتمد القبول بكل منهما على التماهي الجمعي لشعوبنا الكثيرة، وليس على الاقتناع الفكري الفردي. والتماهي الذي هو آلية انتماء هو في الوقت ذاته آلية التفكير الطائفية، أي أننا كما ننتمي نفكر، وهذا إلغاء للفردية والتفكير الشخصي، لمصلحة تفكير تبسيطي ينفر من التعقيد والشرح متعدد العوامل ومن النظر التاريخي.

لكل من هذه المسائل تعقيدات متنوعة، تناولتها في مقالات ودراسات عدة، واستفدت فيها من كتاب لبنانيين اهتموا بدراسة الظاهرة، وسوري واحد (برهان غليون)، لكني استفدت بقدر كبير جداً من الخبرة الشخصية. الطائفية لا تدرس ولا تفهم من دون استناد واسع على التجربة والملاحظة الحية. وأظنني واقعي التفكير في هذا الشأن، وأرفض حجب جانب من الواقع لأن الكلام فيه محرج أو غير لائق سياسياً.

أما من الوجهة العملية والسلوك الشخصي فلست واقعياً ولا أريد أن أكون. عبر الزواج والمصاهرة، أنتمي إلى أسرة فيها السني والعلوي والمسيحي. والحلقة الوسيطة بيننا هي علويون معارضون، من بينهم زوجتي. وفي بيتي وبيتيْ عديليّ، نشكل ما يقارب مجتمعاً سورياً مصغراً. ليس هذا المجتمع المصغر خاليًا من اختلافات ونقاشات حامية، لكننا رفقة وشركاء.

ومن وضعي الشخصي وملاحظتي المطردة، يبدو لي أن العلويين هم الجماعة المعطية للنساء أكثر من غيرها من جماعات سورية، وهذه واقعة رفيعة الشأن بحد ذاتها، وتصلح منطلقاً لمزيد من النظر السوسيولوجي أيضاً، إن في أوضاع النساء في سورية، أو في الطوائف.

في رأيك، ما دور نظام البعث السوري في الفرز بين الأقليات، خصوصاً أن آل الأسد اتبعوا سياسة النظام الطائفي وتجلى ذلك من خلال توزيع الوظائف والمناصب؟

أعتقد أن حصيلة السياسة البعثية في هذا الشأن سلبية جداً، من دون أن يكون ذلك شيئاً عارضاً، إن في سورية أو في العراق. سورية بلد فتي، يتحدر سكانه من أصول دينية ومذهبية وإثنية مختلفة، وتخترقه تمايزات جهوية مؤثرة. موضوع السياسة الأول في بلد كهذا هو بناء شعب من ساكنة متنوعة، أي العمل على تشكل إرادة سياسة موحدة وهوية وطنية عليا تتقدم على انتماءاتهم الموروثة، من دون أن تلغيها في النطاقات الخاصة.

لم تطرح المسألة أبداً في العهد البعثي، بل أكثر من ذلك فسياسات أطقم السلطة عاكست ذلك على نحو صريح، خصوصاً في سنوات حافظ الأسد.

المشكلة الطائفية ليست انعكاساً طبيعياً لوجود تمايزات دينية ومذهبية موروثة، بل هي نتاج افتقارنا إلى سياسة تدامج وطني، تقرب بين المنحدرين من منابت أهلية مختلفة وتسوي بينهم حقوقياً وسياسياً. بدلا من سياسة كهذه حل التكتم وتحريم وتجريم الاقتراب من هذه المنطقة الخطرة، والإكثار بالمقابل من الكلام على العروبة وعلى الوحدة الوطنية.

في واقع الأمر لدينا سياسات تمييزية بدل سياسات مساواة، وصناعة للطوائف بدل صناعة الشعب. لدينا، فوق ذلك، تخاذل مشين من المثقفين عن تسمية هذا الواقع ومواجهته بالفكر. استبطن أكثر المثقفين نواهي السلطات وتحريماتها، مع الإيحاء بأن الكلام على الطائفية عيب، إن لم يكن هو الطائفية بعينها، وأن السكوت على الوقائع المتصلة بهذا الشأن هو الموقف الوطني المسؤول. لكن هذا كلام غبي فكرياً وغير مسؤول وطنياً وسياسياً، هذا حين لا يكون تدليساً متعمداً بهدف إخفاء وقائع لا يناسب الساكتين الكلام العلني عليها.

وعلى هذا النحو صرنا نعاني حرماناً مضاعفاً: واقع تمييزي تلوثه درجات متقدمة من عدم الثقة، وعداء منتشر لأي اقتراب فكري من هذا الواقع، مع امتناع المعادين للنقاش في المسـألة عن اقتراح طرق مغايرة لمقاربة هذا الواقع أو حتى تسميته.

رأيي أن الطائفية نتاج سياسات طائفية، وأن نزع الطائفية يقتضي سياسات نازعة للطائفية. الأمر على هذه الدرجة من البساطة في المبدأ، وليس فيه ما يحيل إلى خصائص شريرة جوهرية لهذه الجماعة أو تلك أو لذلك الدين أو ذاك، ولا إلى أقدار لا ترتفع لمجتمعاتنا أو إلى لعنات إلهية أو تاريخية أصابتها، على ما يحب أن يقول كتاب و{مفكرون» كبار وصغار، يجعلون من الطائفية وعداواتها وحروبها قسمتنا ونصيبنا من الوجود في هذا العالم الفاني.

أعطني سياسة اندماج وطني مدروسة، وأعطيك خلال عشر سنوات نتائج ملموسة في التقارب بين السوريين، وخلال جيل واحد (25 عاما) تقاربا أكبر، وخلال جيلين تراجعًا حاسمًا في إمكانية تسييس التمايزات الأهلية الموروثة، وتفوقا للرابطة الوطنية عليها.

لكن من يمكنه أن يعطي سياسة اندماج وطني؟ يفتح السؤال باب النظر في مستوى النخب السياسية السورية، السياسي والفكري والأخلاقي، وهذا إن كان يحيل إلى مستوى الحريات العامة المتاح، فإنه يحيل من جهة أخرى إلى بنيات اجتماعية وفكرية، وإلى بنيان اقتصادي ضعيف التطور التكنولوجي والإنتاجية. في ظل الاستبداد، وبخاصة الطغيان الذي حكم سورية طوال نحو نصف قرن، لا تظهر نخبة سياسة وطنية قديرة، لكن ظهورها لا يتوقف على مجرد زوال الطغيان. وهو ما يعني أن ما قد يتيحه التغيير السياسي من حريات عامة يبقى محدود الأثر، إن لم يكن بداية تغيرات اجتماعية وثقافية، وتحولا اقتصاديًا مهمًا. بل قد يقتصر أثر الحريات على تحول تفكيرنا في الطائفية من الاحتشام المصطنع إلى الفجور الصريح. ذاك كذب وتكاذب، لكن هذا قلة شرف.

هل ثمة خطر على الأقليات من الأفكار التي يتبعها بعض التيارات المتأسلمة؟

الخطر موجود دوماً حين تعمل تيارات دينية سياسية على فرض تصورها للمجتمع والدولة في أي مجتمع حديث. السوريون لا يتوحدون على أرضية الدين، أي دين، لذلك من المفهوم أن تشعر بالقلق أية أقليات من صعود تصور إسلامي لمجتمعنا. يحمل ذلك خطر تهميش هذه الأقليات أو خفض وزنها في المجتمع. فإذا اقترن بسياسات تمييزية، وهذا محتم إن لم تواجهه مقاومات اجتماعية وسياسية مؤثرة، كان الخطر أشد طبعا.

المشكلة أننا في سورية كنا طوال الحكم الأسدي في أسوأ وضع ممكن لمقاومة هذا الخطر المحتمل لأن النظام أسس على مواجهته هيمنته على المجتمع السوري ككل، وجعل من تخويف السوريين من بعضهم سورًا إضافيًا لحمايته يضاف إلى خوفهم المشترك منه. لست في وضع جيد لمقاومة خطر مستقبلي محتمل بينما أنت واقع تحت خطر حقيقي، هو هيمنة نظام طغيان إرهابي، يعتمد في دوامه على إرهاب محكوميه وخوفهم منه، وعلى خوفهم من بعضهم.

فإذا تخلصنا من النظام فسنكون في وضع فكري وأخلاقي أفضل لمواجهة أية مخاطر تواجه الأقليات من قبل أية تيارات إسلامية متشددة.

بعد حراك الثورة السورية، في رأيك هل انتهى زمن «تحالف الأقليات»؟

باعتبار أن النظام الأسدي هو «الإقليم القاعدة» لهذه السياسة، فإن سقوطه سيوجه إلى هذه السياسة ضربة قوية. لكن المهم ألا نتحول من سياسة تحالف الأقليات إلى سياسة الهيمنة الأكثرية، وانزواء الأقليات وانعزالها.

ربما يتطلع البعض في سورية والإقليم العربي إلى تحالف سني عريض. أشك في أن تثمر هذه السياسة شيئاً، ولا أرى أن لها سنداً في التاريخ الحديث والقديم، وستكون إنشاء مصطنعاً ومصدر توترات كبيرة في الإقليم مثل سياسة تحالف الأقليات الأسدية.

نحتاج إلى التحول من سياسة تحالف الأقليات إلى سياسة المواطنة وصنع الشعب في الداخل، وسياسة التعاون والمصالح المتبادلة بين دول الإقليم. وبعد الثورة ستكون أوضاع الأقليات الدينية والمذهبية والإثنية هي معيار حرية السوريين وكرامتهم ووطنيتهم.

هل «العروبة» يمكن أن تحضن الأقليات أم هي مجرد «سنية مقنعة» كما يقول أحد المفكرين الأميركيين؟

يبدو لي هذا تعميماً مستنداً إلى قراءة عراقية أو من موقع عراقي لعروبة مصر الناصرية. وهو وفي لمنطق شائع في دراسات أميركية وغربية، يرى الطوائف أساساً ثابتاً لفهم السياسة في مجتمعاتنا، في حين أن السياسة، أي الصراع على السلطة والثروة والنفوذ، هي ما تفسر الطوائف في حقيقة الأمر.

على كل حال، في سورية على الأقل لم تكن العروبة سنية مقنعة. كانت العروبة والأمة العربية عنواناً لسياسة بناء أكثرية جديدة في البلد، شغل غير سنيين مواقع قيادية فيها على الدوام. وليست المشكلة الأبرز في هذا التطلع أنه همش الكرد وغير العرب، بل أنه كان عنواناً شكلياً فحسب، همش السوريين العيانيين عموماً، لمصلحة مفهوم مجرد عن العروبة أخفى أوضاعًا تمييزية محسوسة جداً.

في الواقع لم يجر أي عمل على بناء أكثرية جديدة، بل اتخذت العروبة مطية لصعود نخب جديدة، وتمويه هذا الصعود.

وتقديري أن احتضان بعض نخب الأقليات من النظام، وسياسة تحالف الأقليات عموماً، هي من الترتيبات التي لجأ إليها النظام البعثي، وفي زمن الأسدين خصوصاً، تعويضاً عن الأكثرية الوطنية المفترضة.

أليست سياسة بعض البلدان الغربية هي المساهم الأكبر في صناعة أزمة الأقليات في الشرق الأوسط؟

مساهم كبير. تتحدث القوى الغربية بلسانين: لسان الديمقراطية والمواطنة وحقوق الإنسان، ولسان «حقوق الأقليات». تارة الخصم هو الاستبداد، وطوراً هو «الإسلام» الذي يبدو قوة مهددة دوماً وفي كل حال لأقليات مضطهدة ومهمشة.

الغرب الماهوي، أو غرب الهوية، الذي يعرف نفسه بالتراث اليهودي المسيحي، يفكر بنا (ولنا) بمنطق حقوق الأقليات الاستعماري. أما الغرب التاريخي، أو غرب التجربة، الذي يعي نفسه بمنطق الثورة والإنسانية، الغرب الليبرالي الديمقراطي العلماني، فهو سند محتمل في كفاحنا لأجل الحرية والمواطنة.

لكن هذا التمييز يخصنا نحن ولا يخص الغرب، أي هو منهج في نظرنا نحن للغرب وفي تفاعلنا معه، وليس شيئا يتعرف عليه الغرب في نفسه بالضرورة. الغرب الذي نلجأ إليه سياسيًا، نقيم في بلدانه، ونستعين به في غير قليل من أمورنا، ونلومه حين يتلكأ في مساندتنا، هو غرب التجربة، الذي نطابقه، حتى ونحن ننكر بألسنتنا، بالإنسانية والحريات والحكم القانون. لكن أكثر الإسلاميين من بيننا يلجأون إلى غرب التجربة ويعادونه بوصفه غرب الهوية. وهذا مؤشر على ما هو أكثر من خلل في منهج التفكير. على خلل في منهج الضمير إن صح التعبير، أو قلة شرف أيضاً.

ورأيي أن الغرب الذي يدعم إسرائيل كثيراً ويعمى عن عدوانها وعنصريتها هو غرب الهوية، وأننا في الواقع نستند إلى غرب التجربة لإدانة هذا الدعم الغربي لإسرائيل، وإدانة إسرائيل ذاتها.

هل سورية الآن على طريق ما يسميه أمين معلوف «الهويات القاتلة»؟

أعتقد أن السؤال ينبغي أن ينصب على الأوضاع والسياسات التي تتسبب بتغوّل الطوائف أو تحولها إلى وحوش. الهويات ليست أغوالاً قاتلة من تلقاء ذاتها. وهي لا تقتل إلا حين تستنفر للقتال في معارك لأجل السلطة أو الثروة أو النفوذ، وليس لأجل الدين أو العقيدة. في أي شروط يجري استنفارها؟

في سورية تظهر سياسة «الهويات القاتلة»، أو سياسة الطوائف، في كل مرة يبدو فيها أن الترتيبات السياسة القائمة والمواقع الأساسية فيها، معرضة لتغير مهم. يرتد النظام إلى نواته الصلبة، التي يكونها التماهي الأصلب به، وهو التماهي الطائفي، على نحو نراه عيانا بيانا اليوم. وتجنح قطاعات من النخب السياسية، الإسلاميون بصورة خاصة، بأن تستنفر تماهيات مماثلة، لتكسب وزناً سياسياً في أوقات التحول هذه قلما تكسبه من شيء آخر، علما أن لديها استعداد طيب للتفكير في مجتمعنا كجماعات دينية دوماً، لا كشعب أو جماعة وطنية. وتلتئم جميع الجماعات الدينية والمذهبية والإثينة على نفسها في مثل هذه الأوقات احتماء من المخاطر أو تأهبا للمستجد من الأوضاع.

ألاحظ تقدماً محققاً في تطييف السنيين السوريين الذين استهدف النظام أوساطهم بأشد عنفه خلال نحو 16 شهراً من الثورة السورية، لكنه جزئي، وأقدر أنه قابل للانعكاس مع سقوط النظام. أما نجاح النظام في استنفار الوسط العلوي حوله وإقناعهم بأنهم مهددون بوصفهم علويين، فهو أكبر، لكنه بعيد عن أن يكون كلياً مع ذلك. وأن الميل العام لجماعات الدينية والمذهبية الأخرى يسير في اتجاه التباعد عن النظام، وإن ليس بالضرورة الانخراط في الثورة.

ما الذي يرضي الأقليات والأكثرية في سورية؟

أفترض أنه جمهورية المواطنين. أو المساواة في جمهورية حرة. يحول دون ذلك اليوم رفض مبطن للمساواة من جهتين: من جهة إسلاميين يعتبرون أنهم الأكثرية وممثلي الأمة، وتالياً هم الأجدر بالسلطة العمومية؛ ونخب أقليات تخشى اليوم المساواة مع الأكثرية الإسلامية، ولا ترى حامياً لها غير حصولها على امتيازات أو مكانة خاصة. أي كأن المشكلة في من يكون الممتازون، وليس في منطق الامتياز ذاته. والامتياز (أو المكانة الخاصة)، حتى لو درّ مكاسب ونفوذاً وقتياً، فإنه مصطنع ولا يدوم إلا بالقسر، وهو لا يعدو في الواقع أن يكون ذمية معكوسة.

وهذان نموذجان متعاقبان في التاريخ كما تعلم. الدولة السلطانية القائمة على الإسلام كعقيدة جامعة ومشرعة، ثم دولة امتيازات معاصرة. أو نظام الذمة ونظام الذمة المعكوسة. فإن كنا نروم التحول إلى مواطنين، تعين كسر حلقة تعاقب الممتازين، والكفاح لأجل المساواة لا إحلال ذوي امتياز محل غيرهم. أمامنا كفاح طويل.

الجريدة